本文为欧阳江河在厦门大摩「纸的时代」书店活动中围绕“长诗写作与当代性”主题的演讲。

很高兴见到大家。我在书店内看到了我的《大是大非》,凭借这本诗集我去年获得华语传媒文学年度大奖,今年获奖的是于坚。一个男孩衰老之后,身体毫无准备、时间毫无选择、没有一点点回环余地的一天天老去;而作为一个诗人,我对世界的好奇心、我对世界的反应、我组织词语的方式、我通过词之间的关系来理解生命,在这些方面我一点都没有衰老,反而越来越年轻;这样一个矛盾构成了我的这本《大是大非》。这是这本诗集背后的三个重要主题之一。另外一个重要主题是新闻的话语和诗歌语言中间构成的张力和冲突,但这些相互抵制的力量在诗歌的组织下构成了一种有意识的当代的形态,而这个形态构成我的这本诗集的第二个重要主题。第三个重要主题就是时间本身。圣琼·佩斯有一首诗里面有一句话:我在海边的沙滩上行走,沿着时间消失的方向行走,一边走一边用脚后跟轻轻地擦去脚印。这个也构成我的第三个主题,就是去掉时间的痕迹,但是却留下时间消失的证据。

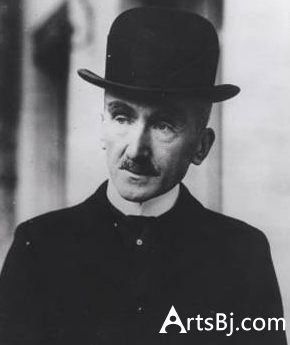

圣琼·佩斯(Saint-John Perse,1887年5月31日-1975年9月20日),法国诗人和剧作家。他于1960年获得诺贝尔文学奖,获奖原因为“由于他高超的飞越与丰盈的想像,表达了一种关于目前这个时代之富于意象的沉思”。

昨天我在等飞机的过程中,我带了一本叫做《数学颂》的书,这是一个刚刚出版的新书,作者阿兰·巴迪欧,当代法国思想家在中国最有名的一个。他研究生命哲学,在他的哲学体系里有四个重要的支柱,他认为这构成人类哲学意义上的真理。一个是科学,讲的是人类理性真理;一个是艺术和文学,讲的是感性的真理;一个是政治,讲的是集体的真理、群体真理,最后一个是爱,是讲的个体真理。

阿兰·巴迪欧(Alain Badiou,1937年1月17日—),法国作家、哲学家。受过数学和心理学的训练,关注哲学、政治及现实问题,前巴黎高等师范学校哲学系主任、教授,现任瑞士的欧洲研究院(EGS)教授。

这让我想起这个杜牧的一句诗:凿破苍苔地,偷他一片天。那意思就是我在树林里挖一个坑,然后让雨水下到坑里,雨停了以后水就变成镜子了,我就把天空从天上偷下来,所以叫“偷他一片天”。德国的一个汉学家也是我的翻译者叫顾彬,他写过一个专著是通过杜牧来了解中国古人的自然观和诗歌观。有一个当代德国大哲学家,他读了顾彬的书和刚才我说杜牧这两句诗以后,他就发明了一个学说叫“真实,始于二”。就“一”不构成真实,一定要“二”。要有“二”构成一个真实。而中国人讲的是天地人是一个“三”,三生万物。

但是西方人在这里面看到的是一个“自”。西方没有“自”这个词,到现在都没有,但是他们自恋这个词的一个基本的词根是什么呢?

水仙花的英文是Narcissus,自恋的英文是Narcissism。

“Narcissus”,纳西塞斯,这是一个神话人物,一个希腊美少年。有一天他去喝水,偶然在一片安静的水面上看到自己的美貌,他不能相信世界有这么美的一个美男子,那这就是他自己,他就在那看啊看,不忍离去,最后跳到水里淹死了,变成了一朵水仙花。所以这也是英文单词中“自恋”的一个词根。西方通过水看到的不是天,看到的是他自己,是自我。而在中国古画里面的人永远是小人,没有真正的面孔,像蚂蚁那么小,人非常谦虚,人都从大自然的构成的天地关系中退出,躲起来没有面孔。

《数学颂》阿兰·巴迪欧, 吉尔·艾利著;蓝江译,中信出版社,2017年05月,法国著名哲学家、知识分子阿兰·巴迪欧讲述数学之美,从轻松的对话中体验思想的乐趣。

昨天我在看这本《数学颂》的时候,阿兰·巴迪欧认为,我们当代人都不关心哲学,哲学病了,也导致数学病了,数学变成少数精英的话题、变成高深的命题,变成谁都不懂的语言,变得跟我们的生活跟哲学毫无关系。反过来讲,哲学把数学驱逐出去让它变成科学的一种,数字构成的东西跟词语和语言没关系,这是哲学的原罪。而按照柏拉图的说法,哲学与数学起源于几何学。而且古希腊意义上的数学是两个,一个是关于空间的就是几何,另一个是你有几何,你就会有数字,会有边长、角度,这些都是数字。所以一开始希腊的数学就是两个方向:数字和空间构型,而这一切构成哲学的最原始的基础。所以柏拉图在柏拉图学院里面有一句话叫做:不懂几何学的人不准进入这座房子。其实它就是一个招牌,指的是不懂数学人别进入哲学圈。但是我们当代哲学已经变成政治话语,好像哲学和数学再也没有关系了。

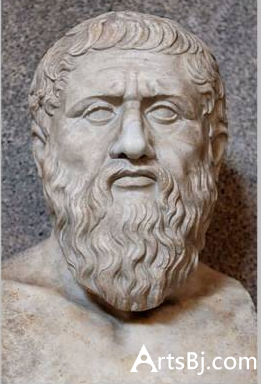

柏拉图(Plato,Πλ?τeων, 公元前427年—公元前347年),古希腊伟大的哲学家,也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。他和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为希腊三贤。

自从法国把数学应试化、变成一些口诀以后,这是数学最大的遗憾,把数学变成一种非常让人讨厌的应试哲学,变成录取某种人员的一个筛选的标准。因为数学作为一种存在方式,它完全是以存在方式的角度来理解数学。

那么数学的另一个极端是什么呢?诗歌。所以这里面要涉及到诗歌。

诗歌语言是最具有个人特征、最具有个人特殊性的语言。我们不能说诗歌语言是中文英文法文中间的任何一种语言,它当然也不是数学语言。它是一种最具有特殊性的,在无语里面也需要翻译的语言。这是诗歌语言的一个定义,它只是在载体上要借助英语、中文这样不同的语言来写,但是它所表达的指向的东西,却不是人人都能明白。诗歌的语言的特殊性、它的经验性、它的情感性、它的神秘感,甚至它最朴素的意义上的简单性,都包含一种跟新闻完全不同的,像密码一样的东西。我们这个时代是一个消费的时代,我们需要通过阅读、通过写作把我们的经验变成碎片,就是和人的总体性与我们的历史记忆和我们生命的连贯性完全脱离开来的一种碎片,这是我们这个时代的一个特别重要的特征。我们老是不停的看电话,看短信看微信,我们每过几分钟就被打断,然后我们每天早上起来看到不同的不好的新闻报道,老是被这种东西打扰,所以我们形不成我们对世界、对自己作为人的一个总体的连续性的一个看法。我们形不成思想,我们更多的意见变成了容易被改变的简单的看法。

活动现场

我们老是在被不同的新闻事件牵着我们的鼻子走,我们的情感,我们的思想都变成这种反应,因此我们构成不了我们整体性,构成不了宗教情感,构成不了真正意义上的对祖国对国家的记忆,对无语的认识,构成不了真正意义上的诗意。因为这一切的后面都有一个诗意的支撑,那么我们脱离跟诗歌的关系以后,我们的存在方式,我们存在的质量,我们的理解,我们的记忆,包括我们所使用的整理我们自己塑造我们自己的语言,都变质了。所以在这样一种情况下,我一直认为诗歌,尤其是我今天特别要讲的就长诗是一个特别好的解毒剂。

我们这么优美的语言,被李白、杜甫、李商隐、李贺、屈原、庄子、老子、韩愈这样的伟大的文学家和诗人写过的语言,在我们的当代生活,我们对媒体的反应,我们所谓的正义感和激烈的情绪、我们的眼泪、我们的悲伤、我们的狂喜里面都找不到我所说的这个伟大的中文汉语的痕迹。所以我觉得一方面要恢复这种古老的乡愁一样的,语言的源远流长的文化标记、文化身份、文化记忆,就像我们人从哪里来、我们是谁一样;另一方面我们又要活在当下,活在刚才我所说的各种各样不同的新闻媒体的碎片的环绕包围和真实的刺激之下,然后意识到这两者的不协调,然后我们用我们的阅读写作来平衡、中和、接受这种不协调,然后把他转换为我们对生命的理解,转化为我们对我们自己的命运和塑造,而这个转换很重要。

活动现场

我认为,我自己的写作,我的长诗写作在参与到这个具有时代特征,但是又忠于中文和汉语这种优美语言的历史的身份和记忆的转换中间。一方面我要承认,我必须承认我一点都不讨厌和厌恶,作为当代人,我还享受我们的糟糕,享受我们的碎片,享受我们的不协调。没有关系,享受疼痛和黑暗没问题,只要你有转换能力,通过写、通过读、甚至通过不写不读,做好准备来接受这一切,然后把自己当成一个当代人。

吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben),意大利维罗拉大学美学教授,并于巴黎国际哲学学院教授哲学。

我为什么在这里面要提到是当代而不是现代?因为当代和现代有一个特别重要的区别。当代不是说仅仅是“当下”这一个瞬间,当代可以是一个很古老的时刻。按照阿甘本——意大利的当代学者,他也是刚才我提到的阿兰·巴迪欧的粉丝,是他在意大利的思想代理人,他和阿兰·巴迪欧一样伟大。他写过一篇文章叫做《何谓当代》(也译作《何为当代人》,是阿甘本在威尼斯IUAV大学艺术与设计学院2006-2007年理论哲学课程中正式讲座的文本内容),是写当代美术的。他是一个哲学家,他从哲学的角度来理解当代。因为我们都在谈当代艺术,但是当代是什么?当代在英文里面没有被认真界定,它不像现代。现代经过康德最早提出启蒙,他写过一个《何谓启蒙》这篇文章,小小一篇。文章提出了“现代性”这个概念。现代就是一个有明确的时间指向的概念,作为一个切割和割裂,把现在和从现在开始,人要作为一个新人,一个被启蒙过的人,我要跟我的过去,旧我、旧时代、旧事务、旧思想、旧的生活方式,做一个切割,一个告别,像癌症一样把它切割掉,像阑尾炎一样割掉扔掉。然后从现在开始我走向未来。

康德Immanuel Kant(汉译:伊曼纽尔·康德),日耳曼人,作家,1724年4月22日生于哥尼斯堡,1804年2月12日逝,年79岁。德国哲学家、天文学家,星云说的创立者之一,德国古典哲学的创始人,德国古典美学的奠定者。他被认为是对现代欧洲最具影响力的思想家之一,也是启蒙运动最后一位主要哲学家和集大成者。

康德这里面提出了一个时间观。到了现代主义诗人波德莱尔,变成了一个特别重要的意识形态,就是现代主义的最正式的成立。到了柏格森,他更是做了一个哲学上的总结,然后由此诞生了现代主义文学,比如说像意识流的诞生等等,都是跟这个现代性有关。他以哲学的意识形态在存在方式上界定了“现在”这个概念,以“现在”这个概念的时间观作为一整套风格的哲学的文学的价值观的规定,名副其实,而且行之有效,最后变成一整套技术性的东西。如果没有“现代性”和“现代”这两个概念的切割和因此形成的“从现在到未来”这个单向度的价值观,那么就不会有我们的现代社会。

亨利·柏格森(Henri Bergson,1859 - 1941),法国哲学家,文笔优美,思想富于吸引力,于1927年获诺贝尔文学奖。

夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821-1867),法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱,代表作有《恶之花》。

“现代性”已经被证明是非常非常了不起的一整套的价值观。但是为什么我现在要提到当代诗歌?为什么我要提到当代性?因为“现代性”在这个形成了规律,艺术音乐文学政治经济军事都有一整套价值观的时代,在经历了伟大的文学、文化和中华文明的努力之后,我觉得它变得有点儿问题,越来越西方化。而且由于旧事物不合以往时代的文物考古学的时间线的任何一种,导致了时代切割之后有问题,就是我们怎么面对我们的文化遗产,文明意义上我们怎么理解,比如说杜甫身上的当代性。

杜甫身上没有现代性,但是有当代性,杜甫的诗歌处理了安史之乱,他的处理他的反应,他对生活经验的处理,对他身边日常生活、日常性的处理,把日常性和那个大时代的历史重叠在一起,然后用诗来构成诗歌最伟大的玄想和形体结构,他的努力是一种当代工具,所以杜甫在这个意义上讲是一个了不起的当代诗人,而李白不是。

欧阳江河

李白是一个无时间性的时代诗人,他是神派下来的人,他不处理像安史之乱这样的历史问题,他对这个问题不敏感,他没有当代性。这两个伟大的诗人,这两个中国最伟大的诗人,他们放在全人类也是最伟大的诗人。如果我们按照现代主义诗学来理解文学、理解诗歌的话,这两个人都是过时的。但是如果按照诗歌与当代性的这个标准把他们放进去,我们就会觉得这两个是不会过时的。大家都知道,我们阅读古代的伟大的诗歌并不是古代诗歌在我们内心复活和被唤醒,而是反过来,是我们将我们自己对文学、对诗歌的热爱和理解,我们的天赋,甚至我们把我们自己的经验、我们对生命的感受,我们把这一切通过阅读李白杜甫的诗投射到他们的影子上去、回声中去,是我们自我在李白和杜甫的影子当中的投射。

这张照片获得了2017年度Olive Cotton Award人像摄影奖冠军。作品名为《Maternal Line 2017》,作者Justine Varga。

而当代也不是后现代,后现代是在有了现代之后才有的,而当代应该是前现代,和现代毫无关系。所以我们在理解当代的时候,它不是一个纯粹的时间的观念,而且还有一点:当代跟古老的事物不做切割,而是混为一谈、融为一体。而且当代还有一个迷人的地方,就是有不同的人有不同的当代,它不像现代。现代是趋于一体化、趋于细分化,经济上趋于市场经济,政治上趋向于民主政治。现代有一整套的价值体系,政治的经济的文学的统一体系。当代艺术跟现代艺术截然不同,当代文学与现代文学也不一样。现代文学和诗歌是一个精英主义的东西,是出现大师的东西。而当代艺术出现了很多不完美的东西,甚至反艺术的东西都可以被纳入当代艺术。当代艺术通常是不完整的、有残缺的,反美的、崇尚丑的,或者是崇尚缺陷的、未完成的、批判性的、有活力的。这样一些东西在当代艺术里面作为一种重要的元素,是得到推崇的。所以当代的所有的这些特征在我们对当代诗歌的阅读写作中是全都存在的。所以这是当代,是一些正在发声的东西,但是早就发生和完成了,但是又在你的身上,在我们的影子里重新被唤起,重新被投射这样一种东西。

雕塑《米哈伊·爱明内斯库》

在这里我要重复讲一下长诗。长诗里带有我个人的一些体验和实践在里面。我用长诗写作来干好几件事情。第一,我保持中文写作、汉语写作的古已有之的复杂性和难懂,难以被稀释掉,难以被消费掉的这样一种性质。这就像前不久我特别崇拜的一个俄罗斯钢琴家,现在住在法国,叫做格里戈里·索科洛夫。他在莱比锡的一场音乐会,里面演奏了三首莫扎特的小小的奏鸣曲以及两首很长的贝多芬的奏鸣曲。在演出开始之前在他就讲,说听我的音乐,一定得做好准备。我有责任带领那些做好准备来听我的音乐的人,我有我有责任带领他们进入我的这个音乐世界,因为我的这个音乐世界是贝多芬和莫扎特他们的世界。他演奏的是莫扎特最简单的晚期作品,和贝多芬最复杂的晚期作品,《作品90号》和最后一首《作品111号》。这是我最热爱的贝多芬的奏鸣曲,特别神秘。然后这首奏鸣曲的第二乐章被认为具有爵士音乐的一些特征,但是太复杂了,高深的不得了,只剩下音乐作为原理的骨头的东西,没有皮肤,没有肉,没有血液,没有鲜活的东西,纯粹是骨骸,是死亡的东西,非常了不起。

格里戈里·索科洛夫(Grigory·Lipmanovich·Sokolov·Lipmanovich,1950.4.18—)出生于俄罗斯,列宁格勒。12岁第一次在莫斯科参加大型演奏会。16岁因参加1966年的柴可夫斯基国际钢琴大赛而闻名于世界。

他说,我弹这首音乐之前,你们得准备好,准备好你们的思想的劳动力、理解力、想象力,和特别重要的,你们身上的安静。而安静,真正的安静是特别特别累的。你们听一场音乐会,你们会听的泪流满面,大汗淋漓,听的站都站不起来,因为费尽你们的心力。他说,我的音乐不是给那些上班上一整天后来听音乐放松一下的人的,这种人我劝你把票卖掉。我的音乐,我引领人们进入的那个世界,那是一个宇宙。贝多芬的音乐世界,尤其他的晚期作品里面放了一个宇宙观进去,一个建构,一个思想的、音乐的、人类认知的、心灵的、精神的脚手架。他放了那样一个东西进去,你们得来攀这脚手架,你们的脚没有落地,你们的头悬在空中。他简单地说一句他要引领他们,我也在想是不是我的长诗里面也有这样的东西在里面

我听过切利比达奇,一个罗马尼亚的指挥家,他是非常伟大的指挥家,他一生坚决不录音乐。他认为他的音乐是进入,通过声音进入,不是消除声音,就像通过自我进行自我泯灭的这样一种高级体验。在你死了200年以后,准许你在考古学的意义上复活那么一个小时两个小时来听音乐,作为一个亡灵来听他的音乐。我去听过一次他的《布鲁克纳》那真是太伟大了,听得我目瞪口呆,我三天之内不想听任何声音。整个被他开耳了。

谢尔盖·切利比达奇(Sergiu·Celibidache,1912年6月28日-1996年8月14日),罗马尼亚指挥家,二十世纪世界著名指挥大师之一。

这样一种东西在诗歌音乐哲学数学的深处是存在的,证明我们人不是枉来世界一趟,证明我们人类有一些特别高级的东西,特别神秘的伟大的东西,他在诗歌深处等着我们,这不是宗教,但是比宗教还要厉害的东西。他事关我们的理解力,事关语言本身是如何诞生、被塑造出来,事关你是谁。它绝不说一个人是谁,它绝不说只是一个肉体的诞生,绝不只是说你叫什么名字,长多高学历多少,长什么样子,穿什么衣服——当然这些构成了你自我,但是还有一种构成就是语言作为存在,你的理解力、你阅读写作的过程中对世界的理解、对生命的理解,由这些东西共同构成。而这些东西作为密码在音乐和诗歌里面是存在的,如果我们不去破解这个密码,我觉得我们有点可惜,浪费了生命给你的一些能量和一些可能性。所以这也是我为什么一直在强调,我们真正阅读诗歌,不要去管他懂不懂,纠结于一句话两句话、像数学一加一等于二那样懂是没有意义的。

比如我在读鲁米的诗的时候,他是13世纪的波斯神秘主义诗人,是苏菲教的教主,同时是特别伟大的诗人。在读他的诗的时候,我透过他的简单性,正如有时候我们读比如保罗策兰的诗,读荷尔德林的诗,透过他的复杂性,他的神秘感,他的不交流,因为诗歌有一个特别重要的一个特质,甚至是一个定义,就是不交流,他不是交流的产物。

鲁米,全名是莫拉维·贾拉鲁丁·鲁米(Molana Jalaluddin Rumi)。神秘主义诗人,1252年创立苏菲教。

我们透过这一切,透过复杂、透过神秘、透过不可知、透过简单、透过亲切、透过书籍和美,我们在认知我们自己,我们在进入一种状态。诗歌是一种状态,真正唤醒这种状态的是我们每一个人,不管你是否写诗,这个状态都在你身上存在。就像一朵花盛开,不管我们有没有看见这朵花,可能这朵花在两千公里之外,也许这朵花在两千年之前开,也许这朵花在另一个星球上开的,但是不管我们有没有看到它、摘下它、是不是闻到了它的味道,它都是香的。诗歌所保留的人的生命的状态,这个状态里面包含了我们每一个读这首诗和没读过这首诗的人的人生的状态都在里面,不管有没有文化。就像李白的诗,不管你有没有读过他的诗,不管你有没有记住,没关系,他都包含了我们对诗歌、对语言中文的基本理解,他构成我们的记忆,构成“我”作为一个中文使用者——“我” 的伟大——以及我的母语的伟大,构成这一切。李白我说一首诗作为例子:

送君灞陵亭,灞水流浩浩。

上有无花之古树,下有伤心之春草。

我向秦人问路歧,云是王粲南登之古道。

古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。

正当今夕断肠处,黄鹂愁绝不忍听。

——《灞陵行送别》

也许这首诗你没读过,但是我一读起,难道你觉得你我能够幸免吗?你能够说你与诗歌没关系吗?凡是使用中文的人,哪怕你两千年三千年以后使用都没关系,你都被李白的语言塑造了。你使用的汉语被李白使用,他构成你的记忆,哪怕你根本没读他的书,他构成你的身份。作为一个中文使用者,哪怕你所学的语言是计算机语言,是医学语言,都没关系。诗就像花香一样, 你没有嗅它,可是花照样是香的。所以我说诗歌内部最根本的不是懂不懂、你喜不喜欢,这都没关系,而是它唤起了这种状态,作为密码、作为没有被触碰过的开关、作为黑暗和疼痛,哪怕作为愚蠢和麻木,但它被保留在诗歌的诗意的公共性后面,哪怕它是被少数人、甚至一个人、甚至半神的语言来形容,这都没关系。我们要从这个意义上理解诗歌。

《长诗集》本书收入欧阳江河具有代表性的短诗精品,以及他产生广泛影响的长诗多篇。更有最新创作的新作。具有不可替代性。

那么长诗,我的长诗集最后一首诗叫做《古今相接》,那么这首诗是特别复杂的一首诗,比我的早期的《悬棺》还要复杂。《悬棺》是我83年写的,就已经非常复杂了。但《古今相接》,我是尽可能的不复杂,我使用特别简单的原生态的语言。但是由于这样,我的诗里面有很多原生态的东西。从各自的进入语言之前的原生态,到通过词语的媒介进入到叙述、理解、保存和记忆以及表现之前原生态的过程,我想把它保留下来。所以这首《古今相接》,前前后后涉及了差不多两百多篇读书笔记、思考、散步的笔记以及写作的片言只语,表面上看来特别碎片化,但是我构成了一个整体,然后又允许这些碎片作为他们的原生态存在。

而这些原生态,比如说他们在进入到这首诗之前是各种各样不同的原生态,就像《春秋》,春秋又有《左氏春秋》、《吕氏春秋》、《不修春秋》,也有《史记》等,这些就是历史的构成。中国的历史大家知道有很多文学和诗歌的成分在里面,也有翻译的东西,也有宗教片段,也有理论性的东西,也有体育史、数学、物理史,还有现状,甚至包括政治话语,而且政治话语各种矛盾,还有经济学。我在读史书的一些片段,像曾国藩的日记,还有外国人对康熙的印象啊等等,还有包括严复在最早翻译的使用的英语的疑问,还有《资治通鉴》里面在谈到“云”这个词的时候,还有我写的过程中电视里面正在播放的东西,还有音乐。甚至有美容史。美容史其实是几个我不认识的人在QQ里面互相在谈论美容。关于美容我完全不懂,但是我把他镶嵌到我的关于金三胖的胖瘦的问题里。关于这个胖瘦的问题是来自于我跟贾樟柯和余华、苏童在1999年的一次聊天。当时苏童刚从北韩回来,我问苏童:你对北韩的看法是什么。他说:我的最强烈的感受是整个北韩全是瘦子,不用减肥,只有一个胖子,就金三胖。这里面的医学的调侃和严肃以及我个人化的东西,把它放进诗歌以后,会发现非常有意思。然后把他跟减肥的美学作为一个帝国主义的话语,就像一个调侃和酸楚在里面,然后还有化学变化等等。

活动现场

诸如此类的嵌入以后,这一段完全没有关系的原生态的语言,我没有添加一个字,一段大概六七行的美容的片段嵌在里面,天衣无缝。而且这一段没有办法用声音读出来,我又做了消声处理,所以我的这首诗里面充满了声音美学。我们以前关于声音美学在当代诗歌写作中的理解是不对的,是狭隘的。很多人觉得声音就是美,就是音乐,就是音乐性,读起来要优美,轻重啊韵律啊停顿啊等等。这些都是对的,但是只是从“美”的角度去理解声音美学。我们都知道当代音乐不仅只是美,当代音乐里面包括了噪声,包括对耳朵的折磨,包括了沉默。

像约翰·凯奇在音乐史上特别重要的一个作品叫做《4分33秒》,他在纽约演奏钢琴曲,假装要开始弹,把钢琴盖上擦擦脸,然后踩踩踏板,检查一下,然后竖着耳朵听听观众中的咳嗽声,让大家不耐烦。从头到尾一个音都没碰,然后4分33秒的时候给大家鞠躬说:演奏完了。他认为在你们在期待这4分33秒的钢琴作品演奏的过程中发出的所有的不是钢琴的声音,都是这首钢琴曲的一部分。

这在当代音乐先锋派当中是非常重要的一个作品。我的意思是说,音乐的声音的形态学在我的这首诗里面有另外一种理解,有一种观念的意识形态的文明意义上的一种嵌入和理解,所以包括消声、包括声音的材料、包括形态化都作为声音的一种美学,嵌入和综合到我的诗歌的写作中去。而大家知道,所有的诗人都在处理一件事情,就是诗歌里声音怎么转换为意义,怎么转化为时间的消失,怎么转化为色彩,怎么转化为情绪的节奏,怎么转化为意象,一种内在,一种听和不听,一种容易观看和看不见,所有这些转换过程中,声音已经变成一种时态学的东西。所有的诗人,我指的是我自己认可的有出息的真正的诗人,他们是这样理解声音的。

那么我在这首长诗里面是有很多激进的极端的实的验,但是它融化在我的诗行的过渡衔接和串联里面,所以最后我把两百多种完全不同的材料嵌在里面,我个人认为是非常有意思的。但这首诗,我自己肯定,按照我们现在中国新人的写法,按照我们众多的读者对诗歌的疯狂,按照我们现在的学者,诗歌史的书写者和建构者们、大学教师们,按照这首诗里出现的一切,这首诗都超出了现有的架构。相当于我们端着一个杯子,我们要喝一杯叫做诗歌的咖啡也好,酒也好,饮料也好,水也好,茶也好,但是我现在写这首诗可能是一个池塘、一个水库,一只杯子根本装不下。这里面包含了大量事实的东西,包含了大量很难被理解,被透彻的理解的东西,所以它将在很长一段时间内不被理解不被读透,但是这没关系的。

这首诗我更多的是写给我自己,我作为一个读者,由一个幽灵的“我”写给一个活着的“我”的。200年以后,欧阳江河就从火星上被派过来。我这首诗集最后的篇章就是叫《火星人笔记》。我们中文是一个大的语言,我们的允许有些东西不会理解,不被读透,这个不是对阅读的不尊重,恰好是真正意义上的尊重。我觉得像我这样的老头子,61岁人了写了一辈子的诗,也被认为是复杂诗歌的代表人物,要允许我写的这样的东西,这是我的一辈子奋斗以后的一个奖赏,一个特权。我和西川是耶鲁大学在世界上最有名的一个复杂诗歌协会中唯二的中国会员。我当时进入这个协会是凭借这我的第一首诗《悬棺》。有一个耶鲁大学的博士用四年的时间写博士论文就是写我的《悬棺》。而且他花两年时间把它翻译成英文在美国出版。他认为这既不是中文也不是英文,所以认为它的母语不是中文,而最后被翻译成英文以后也不是英文,是一种不知道什么语言的东西,只是在载体上是中文和英文,但在根本上不是。

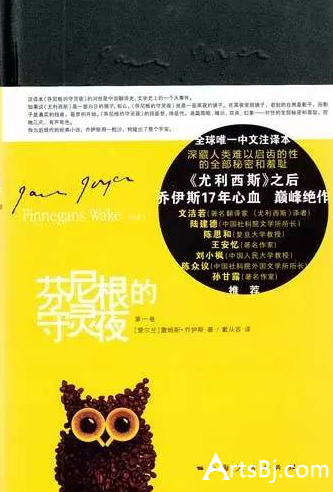

《芬尼根的守灵夜》又译《芬尼根的觉醒》(《Finnegans Wake》)。乔伊斯更将他的意识流技巧和梦境式的风格发挥到了极致。这部小说彻底背离了传统的小说情节和人物构造的方式,语言也具有明显的含混和暧昧的风格。乔伊斯在书中编造了大量的词语,潜藏了许多历史和文化的背景以及哲学的意蕴,甚至大量运用双关语。

就像詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根的觉醒》,是至到现在为止还没有被读透的一本书。有一个100年的一个杂志叫《芬尼根通讯》在为这本书做引导和解释。《芬尼根的觉醒》是一本用一百多种语言写的一本书,包括中文。它的第一个字,这本书的第一个字是个复合词,如果要把它翻译成一个纯粹的英文的话,得用3000到4000字再加以最简单最浅显的引导和解释,才能理解那个字是什么意思和来源。为什么乔伊斯要这样做,他的原意是什么?第一个字要花3000个字来解释,我觉得詹姆斯·乔伊斯这家伙太是个混蛋了。他说了一句话,他说:我总得给那些无聊的没事干的读英语文学的博士们一点缝制博士帽的布料。这个家伙真够狂妄的了,但是这真是一个伟大的人。我也给大家讲我的这首诗里面至少有六七的地方起源于这本书的上半部。下半部至今还没有出。说是一个上海一个女士一生都在翻译这本书上。这本书的英文原文到现在还没有,但居然纯中文的翻译已经有了,真是了不起。

詹姆斯·乔伊斯(James Joyce,1882-1941),爱尔兰作家、诗人,二十世纪最伟大的作家之一,后现代文学的奠基者之一,其作品及“意识流”思想对世界文坛影响巨大。代表作《尤利西斯》,《芬尼根的守灵夜》。

今天讲了这么多,我无非是要大家明白几个事情。第一我讲的长诗作为一种形态,他不是作为一种流体,也不是纯粹作为一种固体的雕塑的东西,而是不同的转换。而且它的声音经常包含了消了声的材料发出的声音,比如说我们能让一张桌子唱歌吗?很难。但是我就是让一个桌子唱歌了,就在这首诗里面。就是诸如此类的东西,希望大家理解。这是一个诗歌形态学的能力,尽管它里面包含了很多实验性的、不完美的、走极端的东西,也包含了很多有灵性的东西,我觉得也没问题,让它存在就行了,大家也可以在里面找几句自己喜欢的,我在里面也藏了一些很讨喜的东西,悲剧喜剧正剧默剧都有。

甚至我在一个片段中还出现了库克船长。大家都知道库克船长是发现美洲大陆最重要的一个船长,海图就是他发明的。其他人航海都是死了一半的人,他的船员从来没死过,他有一整套办法。他是一个现代航海的了不起的一个人,现代性开创者里面一定包含了库克船长,这是我特别崇拜一个人。他认为他一生中最大的成就是写了几个诗歌中的对句。对句相当于我们讲七律的绝对,就比如说“落木千山天远大,澄江一道月分明。”,“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯”这样得来全不费工夫,但是特别困难的对句。

詹姆斯·库克(James Cook,1728.10.27-1779.2.14),人称库克船长(Captain Cook),是英国皇家海军军官、航海家、探险家和制图师,他曾经三度奉命出海前往太平洋,带领船员成为首批登陆澳洲东岸和夏威夷群岛的欧洲人,也创下首次有欧洲船只环绕新西兰航行的纪录。

库克船长的这几个对句是写在了他阅读康德的《小逻辑》、《大逻辑》这个书的空白处,这些我都把他写到我的长诗里面,好像看似毫无关系,但是其实真的是有关系。

现在这个时代和刚刚开创“现代性”的帝国时代不一样。帝国主义时代的特征是扩张,以欧洲为中心出发,通过扩张到全世界才有殖民地,开拓才有美国。但是当代社会是收缩,从扩张往里收缩,所以才有当代物理和量子力学,越来越小,越来越微观的一种世界观,才有阅读。刚才我在逛书店的时候,我在可以看到好几个朋友,他们的名字已经从肉身变成一个收缩。比如电脑,世界越来越收缩了,但是电脑的病毒又在繁殖,非常有意思。我们是一个缩回来的时代,不是帝国主义的扩张的时代。我们向小、向个体化,向虚无的扩展,向收缩本身扩张,我们的扩张最终形成在我们诗歌的诗意的难懂的复杂性的深处,构成一个总的缩略而成的钻石。美国一个保险公司的副总裁,一辈子没有出过国的一个人叫史蒂文斯,他是一个伟大的玄学诗人。他说他在百万颗钻石中做出结果来。这个就是钻石梳理。一个钻石切成两千个侧面以后,对世界的不同层面的光的反射,这个构成了一个总的梳理。

(编辑:王怡婷)