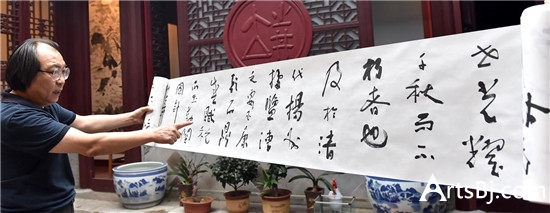

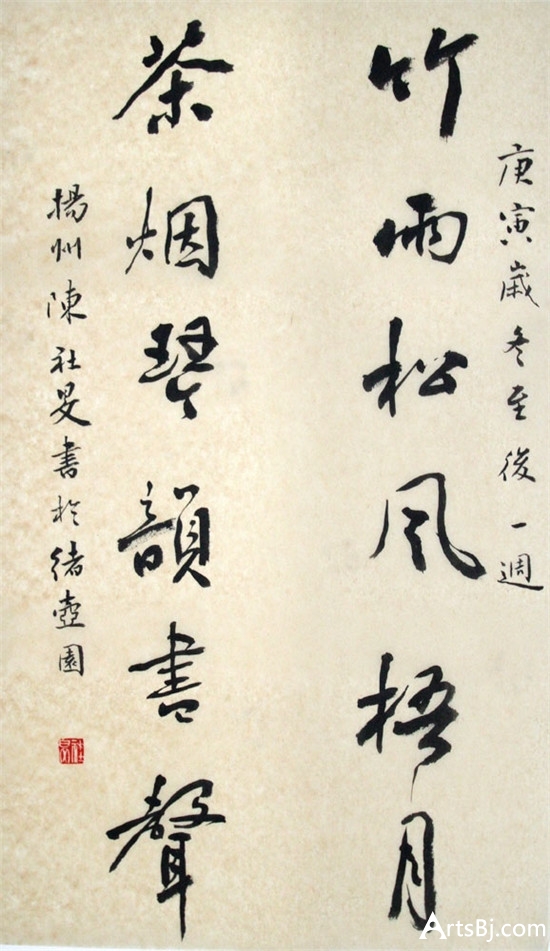

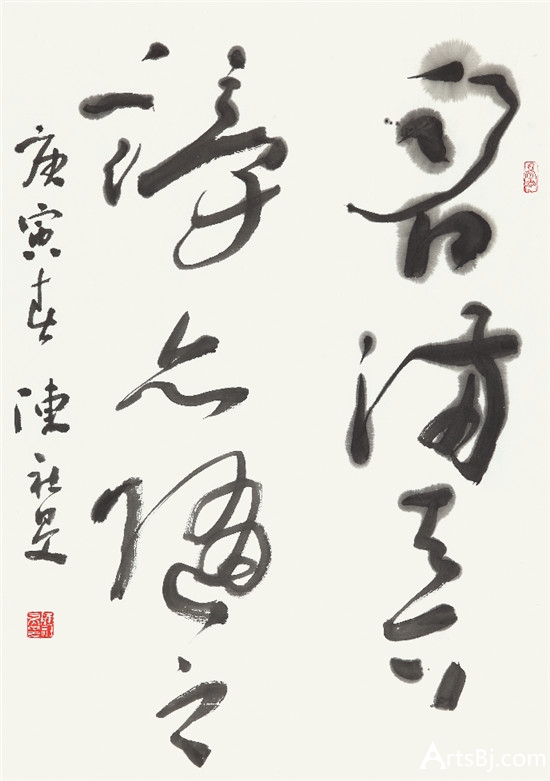

陈社旻作品 白居易诗

如果要问,谁会给当今的文化扬州带来一份有效价值,不管有多少人选,陈社旻肯定算作一位。陈社旻虽为书法家,不过一直以来他却以更广泛的文化形式和特殊的个人方式,与扬州这座城市发生着种种文化交集。二十多年来他一直支持扬州报业传媒的发展,用他的散文、艺术评论和书法作品向读者贡献着他的艺术思想和审美经验,传导着值得深思的文化意义。近年来,他更以他的文化积淀、艺术状态和生活姿态,向外传递并诠释着扬州深层的文化内涵和意义。

陈社旻以书法名义努力恢复着扬州历史深处的文化状态。陈社旻也以文化的力量努力还原着书法艺术的本原意义。一己之力虽是微弱,但一粒种子所蕴藏的维度和力度,却是不容小觑的。

人物

他以玄佛思想论证《兰亭序》不是伪托;他以谨严学风认定“笔墨当随时代”正被误读。

陈社旻,书道人生思想者

作者:李蓉君

但凡难以述表的人,大致有三类:一是寡淡无趣之人,因其内中无物而无从说;一是如璞玉未雕之人,因提取精华劳心费时而难以言;还有一类人则好似散珠迸玉,只看见华光飞动却又无法准确名状。扬州陈社旻,就属于最后这类人。论职业他学的水利,而他却将水墨玩出了精彩,论性格他安静内敛,而他的笔墨中却奔突着激情和霸气;他言辞木讷,却明辨敏思;他说他是手艺人,而他更是思想者,形成他人格磁场的根源正是一个个关于艺术、关于美学、关于人生的思想火花……要表述思想庞杂而艺术经验丰富的陈社旻,最大的难题就是,求全则怕泛泛,片段则易偏颇,抽离则流于概念,铺陈则陷入肤浅。因为,呈现陈社旻,为的是求证中国书法的内涵,寻找艺术生发的逻辑,打捞业已远去的文化风范和生活状态。

陈社旻是一个怎样的人呢?

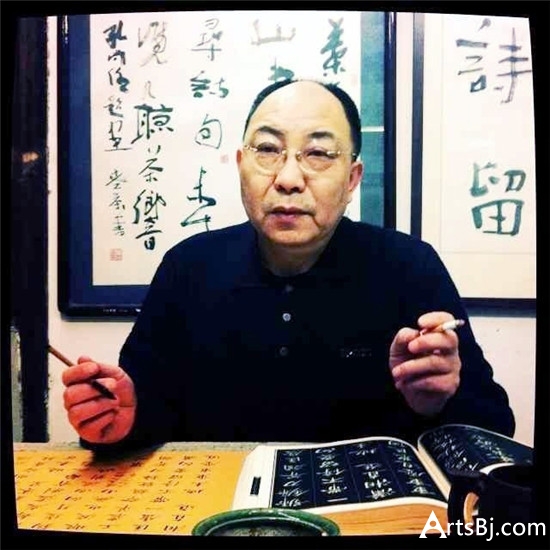

陈社旻

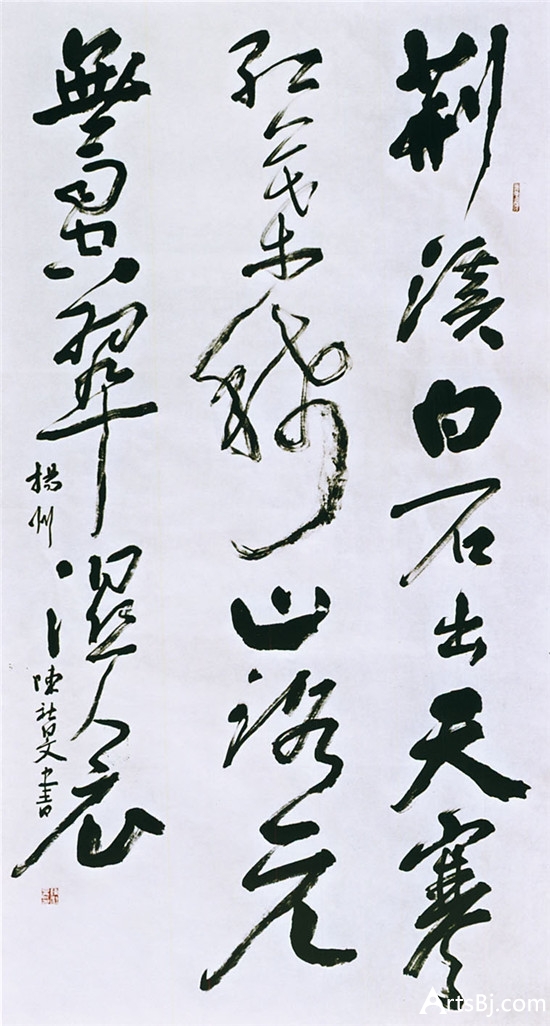

陈社旻作品

一个“不合时宜”的人

在此先说一个故事。丙申仲春某一天,扬州东关街上,日影摇曳,熏风悠然,一身量不高年过半百者,闲适徐行,圆眼镜,青夹袄,背发及肩,面目斯文,步履散漫,神思悠游穿行于熙来攘往的人流中。突然,有青年惊呼:“咦……这……这人像个清朝灭亡(时期)的人”……这个像个清朝灭亡(时期)的人就是陈社旻。

此事说来夸张好笑,青年因何定义不得而知,不过,让青年惊异的根源,相信一定包含这样一个“事实”,他是个“不合时宜”的人。

陈社旻确实是个不合时宜的人。当他的水利事业风生水起的时候,他舍弃顺势可得的专业便利,而一心钻进无人喝彩的水墨天地;当他用书法实力换来“中国书协会员”最高等级证明的时候,却在书法热潮潮起之时退出了即将汹涌喧哗的书法江湖;当人人削尖脑袋争着利用传媒催生名分的时候,他却几番推却朋友要为他制作20分钟电视专题片的美意;当他的同行者在书坛主流道路上一路高歌猛进的时候,他却退到闹市,在东关街租了个临街店面,当起了不做买卖的“员外”;当这个时代艺术急剧向商品靠拢的时候,他说得最多的一个词却是“不卖”;当文艺热衷外出“走穴”时,他却在自家费心尽力构建精神和文化的“梧桐树”。

如果不是恋上书法,陈社旻一定会成为一名“水利专家”。1977年,全国恢复高考,陈社旻从靖江孤山走到扬州古运河畔,因为成绩突出,他成了当年扬州水利学校唯一被江苏省水利设计院录用的人才,而后,他又被抽调到省里编写《中华人民共和国地名大词典》江苏卷水利词条,成为专家组里最年轻的一员。他的水利事业可谓前途无量。移情书法,却使一个水利人改变了人生轨迹。为了心无旁骛心游水墨天地,他决绝地断掉了其他所有爱好。他曾经有个激情充盈好奇心满满的青春,见什么都想学,一学就会,而且有“舍我其谁”的自信,小提琴、小号、口琴、无线电、摄影、写作,都曾玩得有模有样小有成绩,摄影“春江水暖”还荣获过省级比赛三等奖……连同这些爱好,陈社旻断掉的还有他的水利事业前景。他“扛”起一支笔,很带着些英雄主义色彩,慨然且决然地扑进了水墨这片看得见古人看不见来者的寂寞天地。书法是考量心智的,“我用水墨打扫天空!”一度狂者斗士的气概,也不能消除在一根墨线中孤独探索的困惑和犹疑。上世纪九十年代初,他用一则故事表达了彼时的心境。故事说:一孩买酱油,二角钱装满一碗,又翻过碗,碗底装回剩下部分,指望回家能得大人夸奖,谁知他妈却说,你真傻。“捧着倒扣的碗,一如我现在的景况,碗底漾着浅浅,碗中却是空空。我不知曾泼洒了什么,但必可珍贵。”但他告诫自己,“我不再翻动碗将仅有的一点洒落,不管另一面藏着何种诱惑。”终于,频频佳绩肯定了他对书法的苦心孤诣,上世纪八十年代末至两千年初,他的书法作品及书法论文不断入围全国展赛和全国学术讨论会,并屡次获奖。拿到“中国书法家协会会员”“身份证”以后,陈社旻却悄然退出了主流书坛,不知道是时间改变了他的心境,还是现实偏离了理想,反正他自觉将自己边缘出了越来越热闹的书坛。至今还有朋友为“闷掉”的陈社旻感到可惜。

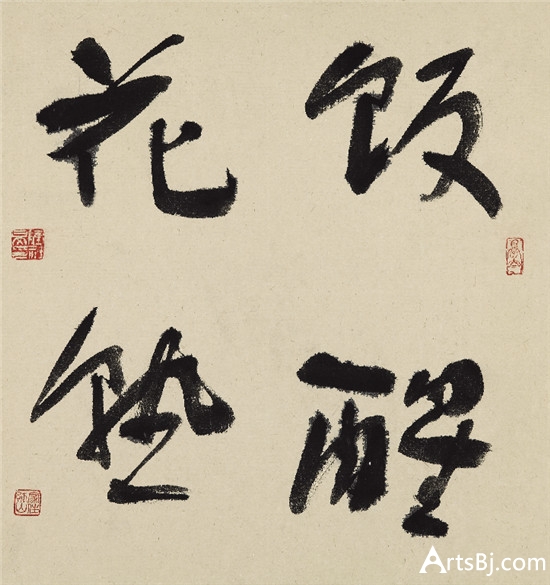

对联

饭醒花熟

曾为扬州电视台电视制片人的王凌宇曾经这样写道:“这个世道,谁不是削尖了脑袋想出名?因为名气就是效益,书画艺术界更是如此。我曾好几次跟社旻说,给他拍摄一部20分钟的电视专题片,要在别人早已是求之不得,而他总以名分不够婉拒。其实,所谓名分,本就大多是催生出来的,不催生何来迅速发酵的名分?”对于“名利”,陈社旻有自己的理解,他说自己也是一个俗人,当然脱不了俗性。“要名要利要脸皮”,他用“陈氏语式”对名利观作出了通俗的定义。做人的准则为陈社旻所恪守,并被他置放在书法实践体系的重要部分,因为他坚信“人品即书品”的古训,他在意和追求的正是自己书品的终极高度。

自适,是陈社旻的生活态度也是他一贯追求的生活方式。他崇尚不为文而文,不为艺而艺,不为生活而生活的随适自在。当经济效益成为时尚之语,成为一种评判尺度的时候,他却“高调”地过起了闲适生活。闹市口中唯一不做生意的店面房,东关街234号一所名为“绪壶园”的宅子,成了他引宾朋待嘉友,蒙养笔墨,修炼心志的场所。有琴听琴,没琴则听市井人声,时而海阔天空,常常挥毫引翰。有客来问画价书格,他只以一词相答:“不卖”!那么他在闹市所“售”的是什么呢?想必是他所在意的古城骨血里自适与悠游的人文情味吧!有他自作联语为证“偶作东关街上客,常牵南柯梦中人”。

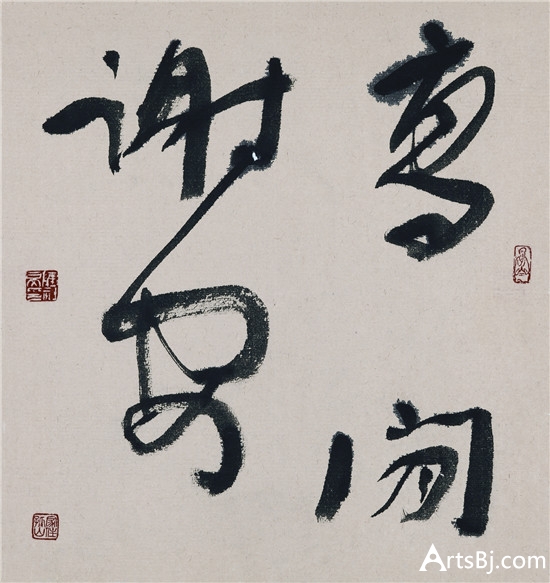

心即灵山

高闲谢安

一个辨疑求真的人

前一段时间,陈社旻无意间在网上看到一篇,发布于2014年,同济大学人文学院教授柯小剛所写的关于“笔墨当随时代”的论文,很是高兴。因为,终于有人对石涛“笔墨当随时代”当今通行的解读提出了质疑。柯小剛从文字上指出了引起误读的根源是“当”字,“当”字不是“应当”,而是“倘”字之借,解为“如果”。

古代画论,对这个时代书画艺术影响最大的一句话莫过于石涛的“笔墨当随时代”,“笔墨当随时代”几十年来成了中国现当代艺术“有时代性”“反叛传统”和“探索创新”的口号和理论依据。上世纪九十年代初,陈社旻在他的笔记本上写了这段感想:“‘笔墨当随时代,犹诗文风气所转。上古之画迹简而意淡,如汉魏六朝之句然;中古之画如晚唐之句,虽清洒而渐渐薄矣……恐无复佳矣。’这是石涛在一山水画上的题跋。他是反对笔墨随时代的。笔墨若跟时代转,则必然像诗文,由醇转醨,‘渐渐薄矣’‘无复佳矣’。”二十几年前,陈社旻怀疑人们对石涛这句话为误读的原因是,他认为“书法艺术是宁静,超然的,而时代往往是火热,激越的,艺术只有保持住自身的独立性和自律性,才能超然物外。”所以,他找到石涛的作品图册,逐字逐句地去读上面的题跋。他读出了与时人相反的理解。这些年,他曾在多个场合试图为“笔墨当随时代”正误,但微弱的声音终难抗衡有些亢奋的主流。他还反对“雅俗共赏”,不赞成“创新”、“民族的就是世界的”等时髦口号。

读古人书画的题跋是他的习惯。他不画画,但他喜欢从题跋中读出古人的心性情味。他说这个习惯对自己很有益。他喜欢到源头去探看真伪,从不人云亦云。

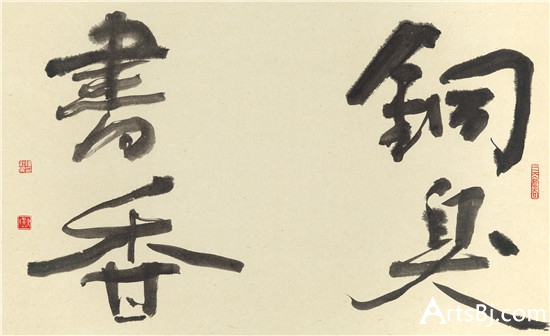

铜臭书香

用怀疑批判的眼光接受知识,是陈社旻从少年时代就养成的学习方式,他从小到大读过大量杂书,时而会在不同的书中读到对一件事不同的说法,因此,他学会了“怀疑”。中学时代他就在笔记本中写下这样的话,“我怀疑我的相信,我相信我的怀疑。我怀疑是为了更加的相信”。他用自己的方式建立起他自己的理论体系。他一直认为,书法,不是盲目书写,也不是机械临帖。因此在切入书法之际,他从先秦入手梳理书法的演变源流和文化脉络,他希望读懂古人,理解中国书法的真正含义。因为求真,他用他的理论解答了几十年前书坛上的一个悬疑。

1965年,郭沫若根据新出土的文物,断定《兰亭集序》不是王羲之作品,而是王羲之的第七代孙王智永(智永和尚)所伪托。这一观点引爆全国,带来一场旷日持久的论战。无论正方还是反方,由于辩论的逻辑起点和终点都在书法本身,没有高屋建瓴从东晋文化氛围来谈,所以一直没有让人信服的依据来断定它究竟是真还是是伪。学者范文澜先生曾经说过,想要知道《兰亭序》真伪,需要把王羲之的书法,放到东晋玄、佛、道思想的背景中研究。并表示得空要写一篇文章,来平息这个争论。然而,范文澜先生直到1969年去世始终没能有时间来完成这篇文章。二十多年后,一篇以魏晋风度看王羲之书法的论文问世了,那就是陈社旻的《玄佛静观·魏晋书风》:“玄佛学在魏晋时较为风行,以玄佛合流为主要标志。王羲之是融汇玄佛的代表人物,对静观思想表述得尤为简练。‘争先非吾事,静照在忘求’。所谓‘静照’,正是王羲之将玄的‘虚静’和佛的‘寂照’融合而成的独创新名词。”“魏晋书法的创作过程,多以突发随机为主要特征。王羲之书《兰亭序》,凭借优雅流畅的线条,舒展闲适逍遥的天性,其自由自在的书写心态,正源于已浸润在他书写中的一种静观思想……”当范文澜先生的助手、南京大学中文系教授卞孝萱先生读到《玄佛静观·魏晋书风》这篇论文时,很是激动,他第一个念头是,可以告慰范文澜先生的在天之灵了:“吾道不孤!后继有人!”从此,卞孝萱与陈社旻成了忘年交。

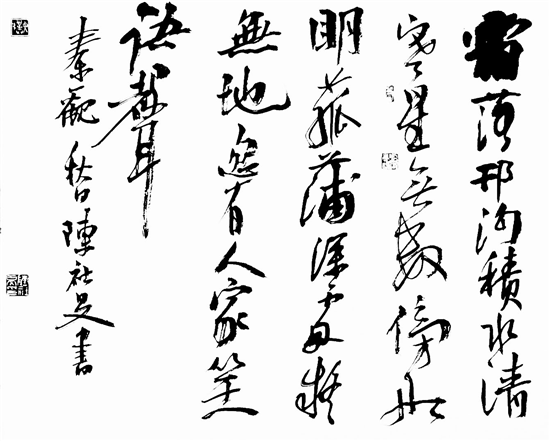

歌吹是扬州

名满天下谤亦随之

一个用自己杯子喝水的人

“我的杯子很小,但我用我的杯子喝水”,法国诗人缪塞的这句话很为陈社旻所推崇。这句话类似石涛的“我用我法”,但又超出了艺术的方法论范畴,更包含着价值观、审美观和世界观。

从西方现代艺术观念猛烈撞击中国水墨价值的上世纪末开始,陈社旻从没动摇过对中国书法传统中一根线能以至简达至丰的笃信。他说他天性不安分,年轻气盛时的目光总是好奇的,时时渴望变化。尽管如此,但他没有跟着任性地去“打破”或者“创新”,他深知,经过五千年中华文明检验的东方哲学是顽强而有生命力的,而以东方天人观为哲学根基的中国书法,不能舍本逐末肤浅地追求西方的视觉形式。虽然,同所有不安于现状的年轻的心一样,他也渴望“创新”,也曾尝试过现代水墨,他认为“中国书法可尽情抽象。这是非常博大的天地,了不起的艺术世界。现代书法是天命,中国文化崛起,书法应率先跳出来担当这个责任。”他更知道,“艺术的创新(天才的创作)必须同时具备三大要素:独创性,典范性,自然性。”康德的艺术创新论陈社旻很是认同,康德认为,艺术的特性在于独创,但是仅有独创并无意义,必须同时是典范,对别人能成为评判或法则的准绳。而康德的“自然性”,即说出了“创新”须是作者才华技能自然流露的特点。他深以为然,他坚信“创新是水到渠成的事”。他知道艺术的创新很难,他宁愿一步步负重前行,而不愿意作自欺欺人的伪饰。

当人们急于求成取法近人之时,陈社旻一头扎进秦汉、魏晋,从简牍、造像、碑版、帛书中领略先人的真率、朴实与混莽。他说,越向上游追溯,艺术的生发空间才会越大。

当人们热衷草书追求“玩味”的时候,陈社旻却转向吃力不讨好且容易被打上“功夫字”和“俗书”标签的唐楷。他不回避“俗”,他说,“要么平庸,要不出彩。出不了彩比平庸更差,索性甘于平庸,从平庸开始做起,扎扎实实用朴素的心态,做系统的梳理。” 他有诗自勉,“风雅已堪鄙,何须再附庸,青天高难问,自俗见家风”。

在这个崇尚个性,张扬个性的时代,陈社旻在设法消弭“个性”。他说,艺术创作一旦带入习气,成为惯性,形成固定模式与框架,就等于自投罗网。

在人们热衷把书法当做雅事清、玩,陈社旻却喜欢定义自己为手艺人,每日临池几十年不辍。他说:“古人视写字为文房清玩之事,但此等清玩是他们在饱学后所为。”他知道书法有太多的规矩,需要太多的约束,需要太多的字外的涵养,太多的修炼和积淀。在历代书法家中他尤为推崇苏轼,因为苏轼除了书法以外,文章、诗词、政论等综合修养都很高。惟其如此才能做到“行于其所当行,止于其所当止。”

涵养文化,砥砺思想,锤炼笔墨,陈社旻力行不怠,他期待有朝一日抵达“心手双畅”的创作境界。

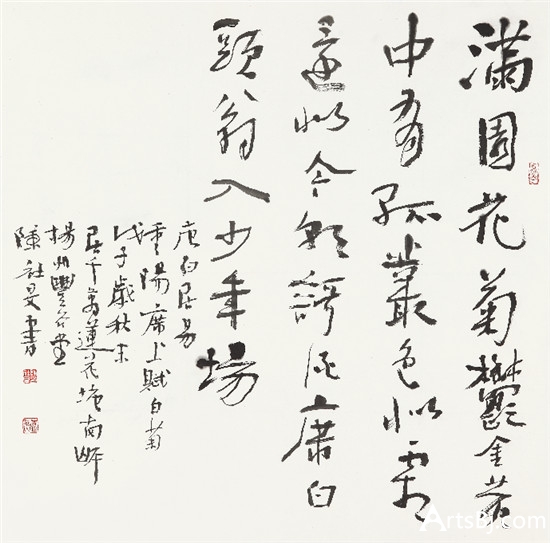

行书王维诗

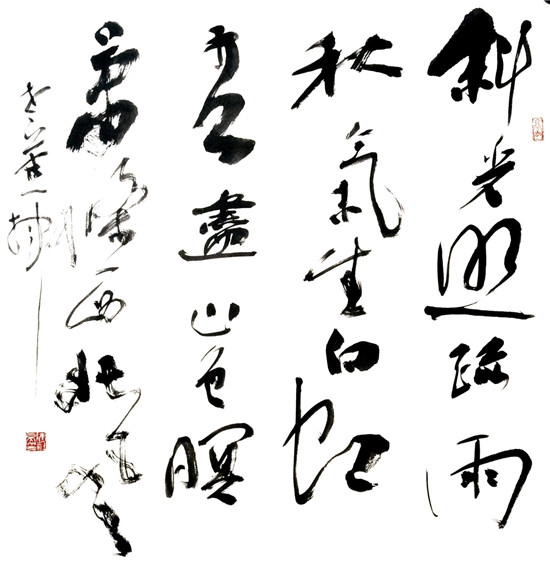

行草斗方

一个“行止三变”的人

陈社旻善书,或行草,或楷隶,或北碑,或南帖,或魏晋,或宋元,或劲莽,或清隽,或激越,或端稳,或奇宕,或工谨,或旋急,或穆如。正如书法家熊百之所赞“他既有着深厚的书法功底,又有着随机的应变能力。”“一会儿似颜,一会儿似米,举重若轻,变化多端。”学者华人德更为称赞“我曾说过:包世臣《艺舟双楫》陈论颇高,力倡写字要‘中实’‘气满’,但他本人的字没能够得上这要求,给人尖弱力怯的感觉。而社旻的字却达到了这一境界。”

“在逻辑终止的地方开始想象,在语言终止的地方开始艺术。”陈社旻正是以忘我的书写替代他滞后的语言,用书法串联贯彻并呈现其艺术逻辑乃至人生逻辑。反之,当他的内在精神为其书写符号所隐藏、所化迹,、或者力举不至的时候,就有必要回到他的逻辑起点,审视他的艺术创作和人生态度的来路和去向。

“常常问自己:可曾抱得老子朴?可曾守住孔子中?我知道这很难,我正在一点一点追求!”这是“朴中说辞”的卷首语。陈社旻,又名朴中。“朴中说辞”是他思想火花的汇集。几十本笔记本,累积着他几十年的生命感悟、人生态度、文化絮语、艺术观点和东西哲思。

“谈中国艺术,得先谈中国哲学”。大凡有追求的文化人,都将不忘探寻文化的逻辑起点。儒、释、道,便是中国文化人的思想源泉。涉足中国传统文化,陈社旻首先求“自知”,他希望知道自己站的土地上到底拥有什么。

他推崇道家的超然与浪漫,尊重儒家的公平和正义,向往佛家的自律与觉悟。儒释道构成了中国文化完美的哲学大体系。“无酒学佛,有酒学仙,得意为儒,失意为道”,这句话道出了陈社旻骨子里中国文人特有的狡黠,同历代中国文人一样,他也在出与入中纠结,在进和退中自适。不过,纵观他的生命过程,儒释道思想却分别在不同时期作用于他的人生,也改变着他三十多年书法人生中的行止方式和人生态度。

绪壶园

两千年之前的陈社旻,推崇“老庄”尤其热爱庄子。蜗居在两居室的他,喜欢像大鸟一样蛰伏在四平方阳台——“悬风巢”中作思接千古的遐想。他喜欢“致虚极,守静笃”的玄妙,也喜欢超然物外又无所不在的自在,在他眼里,老庄就是最艺术的浪漫派。其时,他,深居讷言,心却常如大鸟悠游千里狂野不驯。他游走中外,问道先贤,在他的眼中,历史是生动的,古人是鲜活的,传统有其活泼泼的生命存在。他在虚静中收获生命的随适和觉悟。有句作证“晨茶饭后烟,有酒小神仙,适场菩提境,壶天乐大年。”

两千年之后,陈社旻悄悄转移的人生轨迹,也在暗自修改他的精神路径。他跨出了“悬风巢”,很长一段时间他奔走在北京与扬州之间。首先。他做了《美术家》杂志主编,随后,进中国人民大学书法高研班就读,再后来,去各地办展览……从小阳台跨进大世界,陈社旻的行思也从理想的“空中”着陆。为抵抗现实世界种种价值观的冲击,佛家的思想就成了他心灵的安顿之地。

不知从哪一天起,他与儒家的思想更为靠近。曾经他不愿接受儒家的“太投机”和“太近人情”,近年来,他却常说“只有儒家的中正、仁爱和伦理秩序可以改善社会。”他真正入世了,直接置身于喧闹的市井,体察普通人的心思和智慧,他说“现在心越来越宁静了”。他的生活,已不止于写字,他构筑靖庐为文化桥梁,知名文艺家来了,国际诗人来了,他更像一个有力的磁场,吸引着各路方家。他要的是大于书法的内涵,他还希望实现并传递古城扬州才有的适意而诗意的生活方式。

如今,他更加从容地为他“70岁写草书”的计划做着准备。问他为何70岁写草书?他回答,前面做的都是准备和铺垫,草书是书法至高的精神呈现,是不可设计的性情流露。陈社旻在积蓄着,等待5年或10年后从笔底迸发出浩然、正大“直逼人心的精神力量”。

个人简介:

陈社旻,1958年生于靖江,现居扬州。中国书协会员,《美术家》杂志主编。作品、论文多次入中国书协主办的全国展及书学讨论会并获奖,先后在新加坡、日本、韩国、俄罗斯、马来西亚等国以及我国香港、澳门、台湾地区举办个展、联展及学术交流,出版专集九种。

(编辑:杨晶)