弗朗西斯 · 培根,脸,我盯着它看,想找到一个理由,让我去经历这“毫无意义的意外”,这生命。

有一天,米歇尔·阿尔尚波( Michel Archimbaud )打算编一本弗兰西斯·培根的画册(他的画像和自画像)。阿尔尚波提议要我为这本画册写一篇短文,他向我保证,这是画家自己的心愿。他提起我当年发表在《弧》( L’Arc )这份期刊上的一篇旧作,他说培根曾经表示那是他能在其中认出自己的极少数文章之一。

弗朗西斯 · 培根作品

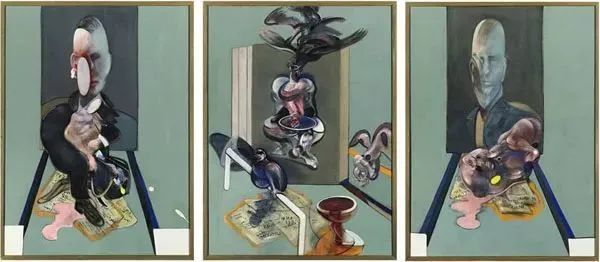

我不会否认我的感动──在若干年后,面对这么一个来自我如此喜爱却又不曾谋面的艺术家的讯息。这篇刊在《弧》上的文章写的是培根画的亨莉耶妲·莫瑞耶斯( Henrietta Moraes )三联画肖像,写作时间是我移居海外的最初期,约莫是一九七七年。

当时我满脑子还是对于离去未久的故乡的回忆,在我的记忆中,那里宛如一个审讯与监控的国度。如今,我还是得从这篇旧作展开我对培根的艺术的新省思。

以耶稣受难像为基础的人物三习作 1944

弗朗西斯 · 培根作品

培根的画室

时间是一九七二年。我和一个年轻的女孩在布拉格郊区会面,地点是借来的公寓。两天前,这女孩被警察审问了一整天,问的全是关于我的事。

现在她想要偷偷和我碰面(她一直担心自己受到跟监),好告诉我他们问了她哪些问题,而她又是怎么答的。万一哪天我也被抓去审问,我的说法才会和她一致。

这女孩非常年轻,对这个世界还懵懵懂懂的。审问这件事让她心慌,让她害怕,一连三天,她的肠胃不停翻搅。

弗朗西斯 · 培根作品

她的脸色惨白,在我们谈话的这段时间,她不断走出去上厕所,我们的会面也因此伴随着厕所水箱蓄水的声音。

我认识这女孩很久了,她聪明,个性非常风趣,情绪掌控和穿著打扮总是近乎完美无瑕,她的连衣裙一如她的举止,从来不会让人瞥见丝毫的裸露。

这会儿,恐惧就像一把大刀,突然将她剖开。她在我面前打开了,像一头小母牛被切割的身躯,吊挂在肉铺的铁钩上。

厕所水箱的蓄水声一直没停过,而我,我突然很想强暴她。我知道我说的是:强暴她,而不是跟她做爱。我不想要她的温柔。

连同她完美无瑕的洋装和闹个不停的肠子,连同她的理性和她的恐惧,连同她的自负和她的不幸。

弗朗西斯 · 培根作品

我的感觉是,这一切矛盾当中蕴藏着她的本质──这宝藏,这金块,这隐藏在深处的钻石。霎时间,我想要拥有她,连同她的粪便,也连同她无法言喻的灵魂。

可是我望着这双盯着我看的眼睛,那眼里尽是不安(理性的脸上,两只不安的眼),而她的眼睛越是不安,我的欲望就变得越荒诞、愚蠢、丑恶、无法理解,而且不可能实现。

这没道理也不该出现的欲望并不因此而有丝毫的不真实。我无法否认这一点──我看着弗兰西斯·培根的那些三联画肖像,就像自己回忆的重现。

画家的目光停留在那张脸上,宛如一只突兀而粗暴的手,试图占有这张脸的本质,占有这颗隐藏在深处的钻石。

我们当然不能确定,这些深处是否真的蕴藏着什么──然而无论是何种形式,我们每个人都有这种突兀暴烈的手势。

关于培根的画作,最好的评论是培根自己在两次访谈里的陈述。一次是大卫·西尔维斯特( David Sylvester )于一九七六年做的访谈。

另一次则是米歇尔·阿尔尚波( Michel Archimbaud )于一九九二年做的访谈。

在这两次访谈当中,培根谈起毕加索,语带赞赏,特别是对于毕加索一九二六至一九三二年的时期,那是培根觉得唯一和他真正相近的时期。

他在其中看到一个“从来无人探索的领域被打开了,那是一种有机的形式,和人的形象相连相系,却是一种全然的歪斜变形”。

毕加索在这个短暂时期所创作的抽象画,可以说都是画家的一种轻浮的手势,将人体的主题转化成二维的、自由的形式,让这些主题不像原来的样子。

在培根的画作里,毕加索游戏式的欢愉换成了惊讶(或者恐惧),他看到的是我们的存在,是我们物质性、肉体性的存在。

弗朗西斯 · 培根作品

画家的手被这样的恐惧打动,以“突兀暴烈的手势”放在一具身体上,放在一张脸上,“试图在别人身上或背后找到隐藏在那里的什么”。

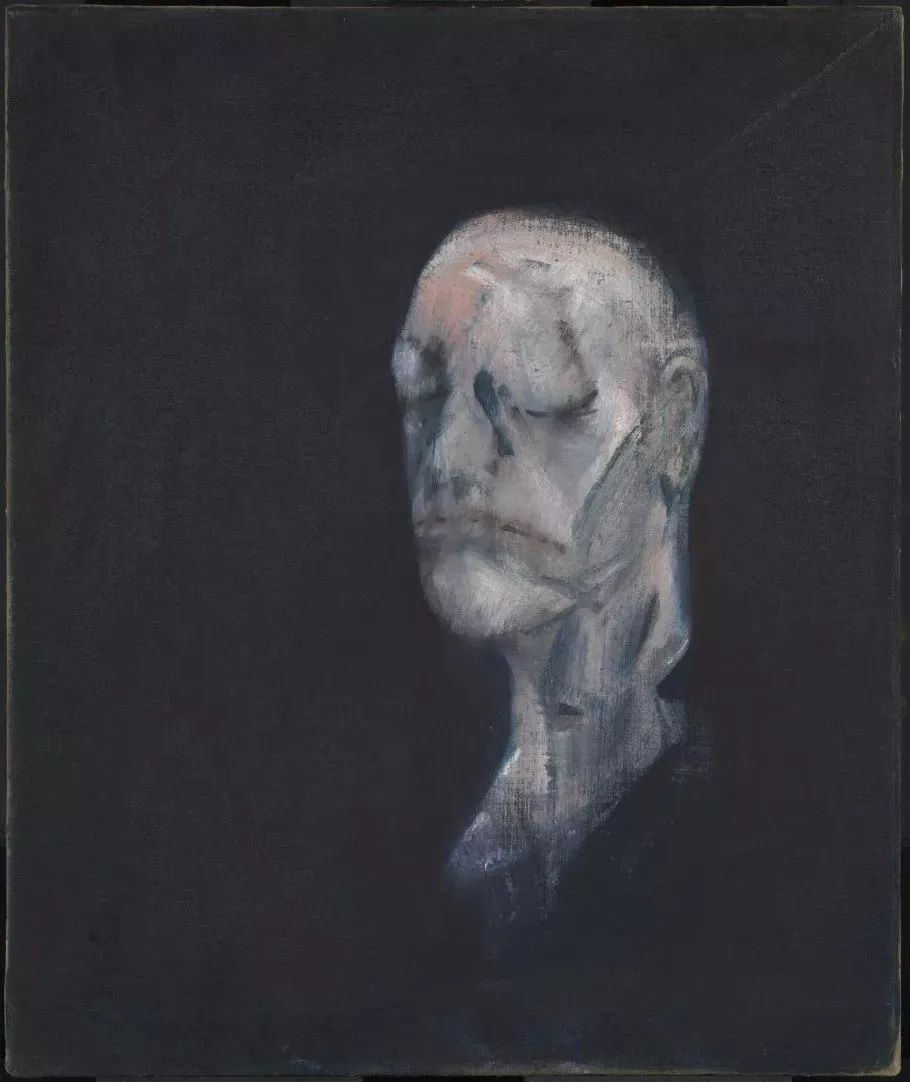

可是,那里到底藏着什么?“我”吗?当然,人们画的所有肖像都想揭露肖像主人的“我”。可是在培根的年代,无论在什么地方,“我”都开始躲起来了。

其实,我们最平凡的经验说明了一件事(尤其当我们的生命已经拖得太长的时候),很可悲的,人们的脸都是一样的(人口如雪崩般疯狂成长,更让人加深了这种感觉), 一张张的脸让人混淆,一张脸和另一张脸的差异只有某些非常细微的地方,几乎无法察觉,在数学上,依尺寸来说,这样的差异经常只是几厘米的差别而已。

弗朗西斯 · 培根作品

再加上我们的历史经验,我们也知道,人的行为是相互模仿的,就统计来说,人的态度是可以计算的,人的意见是可以操弄的。所以,人与其说是一个个体(一个主体),不如说是一个总体里的一个元素。

正是在这令人疑惑的时刻,画家的强暴之手以“突兀暴烈的手势”放在肖像主人的脸上,试图在某个深处,找出肖像主人逃逸的“我”。

在这种培根式的探索里,身形让位给“全然的歪斜变形”,却从未失去它们原有的活器官特质,它们还是让人想起身体性的存在,想起它们的血肉,而且始终保有它们三维的样貌。

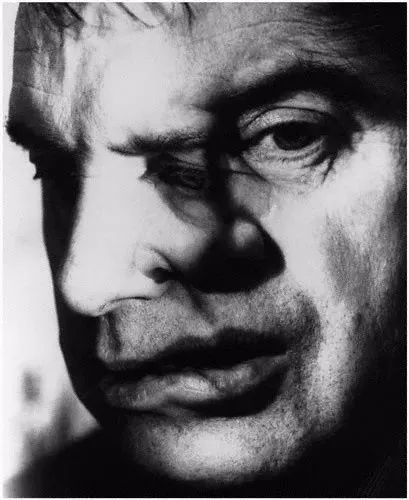

而且,这些身形和它们的主人相似!明明是一幅有意识地歪斜变形的肖像,如何能跟它的主人相似?

弗朗西斯 · 培根作品

然而,这些肖像主人的照片证实了这件事;请看这些三联画肖像──同一人的肖像,三种变形的并置;这几幅变形的肖像各不相同,但同时也存在某些共同点:“这宝藏,这金块,这隐藏的钻石”,一张脸里面的“我”。

或许我可以换一种说法:培根的肖像画是对于“我”的界限的质问。

弗朗西斯 · 培根作品

一个个体可以歪斜变形到什么程度而依然是自己?一个被爱的生命体,可以歪斜到什么程度而依然是一个被爱的生命体?

一张可亲的脸在疾病里,在疯狂里,在仇恨里,在死亡里渐行渐远,这张脸依然可辨吗?“我”不再是“我”的边界在哪里?

弗朗西斯 · 培根作品

?长久以来,在我想象的现代美术馆里,培根和贝克特一直是一对。

后来我读了米歇尔·阿尔尚波( Michel Archimbaud )的访谈:“贝克特和我之间的亲近性总是令我觉得惊讶,”培根这么说。

再往下读:“……我一直觉得在贝克特和乔伊斯想要说的这个部分,莎士比亚的表达好得多,而且他用的方法更对,更有力量……”

还有,“我心想,贝克特关于他的艺术的想法最后是不是扼杀了他的创作?他的作品里同时有太过系统性和太过聪明的东西,或许是这些东西一直困扰着我。”

最后是,“在绘画方面,我们总是保留太多习性,我们删除的永远都嫌不够,可是在贝克特的作品里,我常觉得他一直想要删除,结果是,什么都没有留下来,而这决定性的空无,回荡着空洞的声音……”

当一个艺术家谈起另一个艺术家,他谈的其实始终是自己(间接地或拐弯抹角地),他的判准也在此表现出来。 谈到贝克特的时候,培根告诉了我们关于他自己的什么?他不想被归类。他不想让他的作品落入刻板印象之中。

弗朗西斯 · 培根作品

而且,他抵抗现代主义的教条,这些教条在传统与现代艺术之间树立起藩篱。仿佛现代艺术在艺术史上代表一个孤立的时期,拥有自己无可比拟的价值和独立自主的美学标准。

然而培根的艺术史是整体的艺术史,二十世纪并不能让我们免除我们亏欠莎士比亚的债务。还有,他不愿以太过系统化的方式呈现他对艺术的想法,他害怕他的艺术会因此变成某种过度简化的讯息。

他知道二十世纪后半叶的艺术已经被喧嚣晦涩、滔滔不绝的理论蒙上污垢,作品因此无法和观众(读者、听众)进行没有媒体传播也没有预先诠释的直接接触。所以,只要有机会,培根就会把线索弄乱。

弗朗西斯 · 培根作品

让那些想要将他的作品意义化约为刻板悲观主义的专家们摸不着头绪──他厌恶以“恐惧”这个字眼谈论他的艺术;他强调“偶然”在他画作中扮演的角色(画画时出现的偶然;一滴颜料意外地落在画布上,一下子改变了这幅画的主题)。

所有人都赞叹他画作严肃性的时候,他坚持“游戏”这个字眼。想谈论他的绝望?也可以,但是,他立刻告诉你,他的绝望是一种“欢乐的绝望”。

贝克特,他和培根一样,对于世界的未来与艺术的未来并不抱存幻想。

而在这幻想终结的时刻,他们的作品里可以找到极为有趣而且意义深远的相同反应,这些主题在他们的作品里一律缺席。

尤涅斯科在剧作《犀牛》里对于伟大的政治问题还是感兴趣的,贝克特的作品里则完全看不见这样的东西。

当我们经历一个文明的终结(一如贝克特和培根所经历或者他们认为自己经历的),最后暴烈地面对的并不是某个社会、某个国家、某种政治,而是人的生理物质性。

这就是为什么耶稣受难( Crucifixion )这个在过去集所有伦理、宗教,甚至西方历史于一身的伟大主题,到了培根的作品,却转化为一个争议不断的生理性画面。

“我始终对于有关屠宰场和肉的画面很有感觉,对我来说,这些画面和耶稣受难的一切有紧密的关联。有些动物的摄影作品非常杰出,那是在它们被带出来宰杀的那一刻拍的。那死亡的气味……”

钉在十字架上的耶稣拿来对照屠宰场和动物的恐惧,这看来是亵渎神圣了。可是培根并非信徒,亵渎神圣的概念根本不是他的思考方式;照他的说法, “人类现在明白了,人就是个意外,是一个毫无意义的生命体,只能毫无理由地将这个游戏玩到最后。”

弗朗西斯 · 培根作品

耶稣,从这个角度来看,就是毫无理由地将游戏玩到最后的这个意外。十字架:游戏的终结,这场游戏我们毫无理由地玩到了最后。

不,这不是亵渎神圣,而是清明、悲伤、深思的目光,试图钻透,接近本质。当所有社会性的梦想都已消逝无踪,而人也看见“宗教的可能性……对人完全无效了”,那么他会表现出什么本质性的东西?身体。唯一戴荆冠的耶稣,显而易见,悲怆而且具体。“当然,我们就是肉,我们都有可能变成一付付的骨架子。每次去肉铺,我都感到很惊讶,为什么吊在那里的是动物而不是我?”

弗朗西斯 · 培根作品

这不是悲观,也不是绝望,这是显而易见的简单事实,只不过这事实通常会被集体属性这片纱给蒙蔽,因为集体的梦想、兴奋、计划、幻象、斗争、利益、宗教、意识形态、激情,让我们什么也看不到。

然后,有一天,这片纱掉了,我们被孤伶伶地留给身体,任凭身体宰割,那个年轻的布拉格女孩就是这样,在审讯的惊吓之后,每三分钟就得跑出去上厕所。

她沦落为她的恐惧,沦落为不停翻搅的肠胃和她听见在水箱里流动的水声,就像我也会听到这水声,只要我看着培根一九七六年的《洗脸盆旁的人》或一九七三年的《三联画》。

弗朗西斯 · 培根作品

对这个年轻的布拉格女孩来说,她得面对的不再是警察,而是她自己的肚子,而如果这个恐惧的小场景有个无形的主宰。

那么这个主宰不是警察,不是刽子手,而是一个上帝。

或是一个神秘教派的恶神,一个创世神,一个造物主,祂让我们永远陷在这个身体的“意外”之中,祂在祂的作坊里整修了这具身体,而有那么一段时间,我们被迫成为这具身体的灵魂。

《人体习作》三联之二

培根经常窥伺这个造物主的作坊,我们可以在他的画作里观察到这一点,譬如,名为《人体习作》的这几幅,他揭露了人的身体只是单纯的“意外”。

而这意外可以用完全不同的方式制作出来,譬如,做成三只手或是眼睛长在膝盖上。

这是仅有几幅让我充满恐惧的画作。可是“恐惧”是正确的字眼吗?不是。要形容这几幅画所激起的感觉,没有正确的字眼。

这些画作所激起的不是我们所认识的恐惧──因为历史的荒诞,因为酷刑,因为迫害,因为战争,因为屠杀,因为苦难而生的恐惧。

弗朗西斯 · 培根作品

不是。在培根的画作里,那是另一种完全不同的恐惧,它源自人体的意外性质,被画家猝然揭露。

一直往下走到了这里,

我们还剩下什么?

脸。脸蕴藏着“这宝藏,

这金块,这隐藏的钻石”,

那正是无比脆弱的“我”,

在身体里打着颤;

脸,我盯着它看,

想找到一个理由,让我去经历

这“毫无意义的意外”,

这生命。

弗朗西斯 · 培根作品以手的动作去破坏别人的脸,试图在别人身上或背后找到隐藏在那里的什么。”

(编辑:夏木)