【编者按】疫情之下,“复旦通识”组织“学人疫思”系列,复旦大学通识教育中心邀请不同学科的教师撰文,从各自的专业领域与学术兴趣出发,对疫情展开不同角度的讨论,进行跨学科的深入解读和分析。不仅止于复旦的教师,该系列也会向其他高校的教师、学者约稿。本文作者系上海戏剧学院戏文系副教授李旻原,原题为《戏剧与瘟疫——阿尔托的残酷美学》。

阿尔托(图右,1928年于电影《圣女贞德蒙难记》中出演)

引言

瘟疫在人类的历史上从未消失,每当人们意识到它的存在时,悲剧也就在迅雷不及掩耳的情况下发生。在病毒面前人人平等,打破一切身份地份、贫富差距的阶级关系,人性的崇高伟大、丑陋卑鄙、温柔善良、无耻恶毒也都会在疫情蔓延的社会中完全显露。病毒,人类看不见的敌人,能在岁月尽好的日常生活中,带来突转的戏剧性冲突,成为了自古以来剧作家重要的写作元素之一。

公元前429年至427年,雅典正经历瘟疫的侵袭,索福克勒斯借此写入《俄狄浦斯王》的情节中,开场即以祭司宣告忒拜城内疫情不断地扩散,促使俄狄浦斯向神请求指示,最终发现自己才是悲剧的主因。瘟疫如同是悲剧发生的摧化剂,让人物有了合理的动机,用行动去推进情节的发展。

英国伊丽莎白时期,莎士比亚也曾在疫情期间在家隔离的情况下编写多部作品(可参照“复旦通识·学人疫思”顾春芳教授《瘟疫中的莎士比亚一文》),并在《李尔王》创作的日记中写下为死亡的统计人数感到难以专注的心情。(Hard to focus with all the death knells tolling.)瘟疫当然也是莎士比亚编剧所活用的素材,在他最知名的悲剧之一《罗密欧与朱丽叶》,剧中约翰修道士无法将劳伦斯神父的信送到罗密欧的手中,就是因为被维罗纳城里的检疫人员误以为他们在为一位染疫的病患看病,为了防止瘟疫的传染和扩散便把房间封锁不准他们出去送信。这一细节的发生,也让原本一切看似美好的情节安排,有了曲折跌宕的突转,使得两位相爱的年轻人,最终还是走向悲剧的结局。

二十世纪以独特的史诗剧为编剧手法的布莱希特,也在剧作《伽利略传》中的第五场戏,以疫情的蔓延作为环境背景,目的就是在这场戏中,展现出“伽利略没有被鼠疫打倒,仍然坚持进行研究”的英雄气慨。伽利略最后証明了教会长久以来认为地球是宇宙中心的错误,成为了“圣经的破坏者”被教会审判监禁,也道出了“需要英雄的国家真不幸”这一句经典名言。从上述从古至今的例子可知,瘟疫在剧作家的书写中的确是经常可见的,或是作为隐喻诅咒的象征,或是作为恶运将至的前兆,都有着不同的目的和作用。

然而,如此等待着被书写进戏剧的创作中,瘟疫终究仅是戏剧中的素材配角,唯有在阿尔托的思考论述中,瘟疫才等同于戏剧的本质,成为戏剧的代名词。

阿尔托——戏剧重影的残酷人生

当我们谈到阿尔托时,总必然会以疯狂、苦难、残酷、瘟疫等不幸的负面字眼来介绍他的生平与思想,这不仅是在描述他戏剧性的悲剧人生,还包含与他人生相互映照的戏剧美学。从五岁感染脑膜炎开始,阿尔托的一生就命定地与苦难相伴,经常剧烈头痛、面部抽筋、要靠药物止痛,并接受精神治疗。医院、疗养院是他经常出入的场所,剧场是他唯一得到慰藉的圣地。在这份净土中,戏剧使阿尔托的生命有了再一次重生的机会,为了重新创造出属于他自己真正的生命,他“只能以一种严苛,一种本质的残酷来界定,这种残酷引导一切达到最后无可避免的结局,不论其代价为何。努力是一种残酷,努力的生存也是一种残酷。”

悲剧性的人生,使阿尔托不得不努力地活着,对他来说生命的本体就是活在重影的分裂(double)状态中,他的自我就如同诗人兰波(Rimbaud)的名句所言“我是一名他者(Je est un autre)”,以至于当他注视着他自己的时候,他感觉到:“我的每一个动作姿势都不属于我,我的所思所想也不隶属于我。……我所说的话,我籍以表达我自己的话语,我想象着我是在控制着这些话语,然而,事实上,就是在这里,令人恐怖发狂的地方:不是我在说话,而是话在说我。”

由于精神状况的问题,阿尔托的现实生活就是一般人所虚构的戏剧,在剧场的场域里,他才能以酒神狄俄尼索斯的姿态,经由积极主动的自我毁灭的“残酷”过程中,取得生命的满足与成就,展现如同尼采所说的“艺术家意志”,同时将生命、戏剧、残酷完美地融合成一体。于是,他将心中所构思的戏剧称之为残酷戏剧(Thé?tre de la cruauté),并解释道:““残酷”,就等于说“生命”,就等于说“必要性””。因为戏剧艺术使他残酷的生命,有了必要性的存在,他也以重生的生命回报给了戏剧,并断言“如果戏剧使生命有了复象,生命也使真正的戏剧有了重影”。

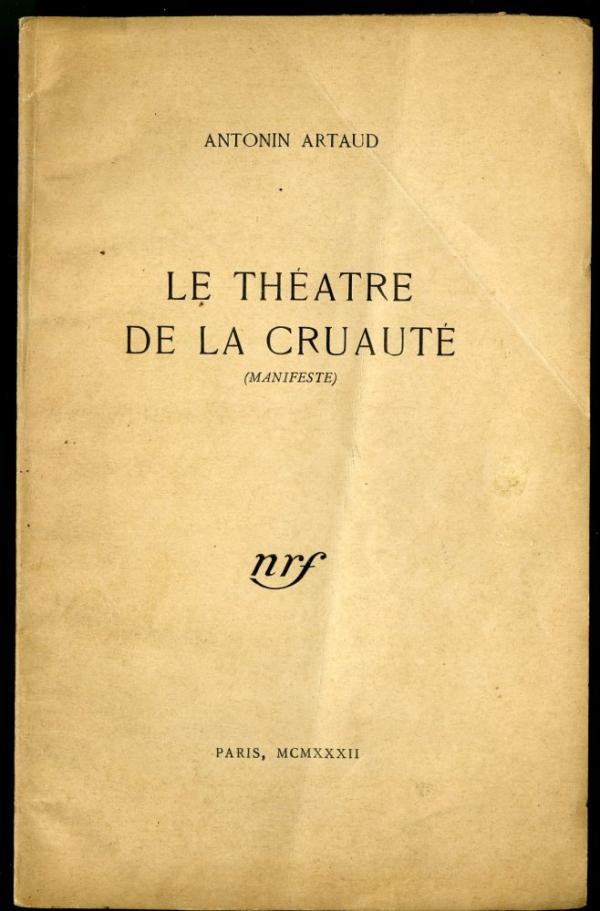

1932年阿尔托发表的《残酷戏剧宣言》

残酷戏剧的美学概念

“残酷戏剧”也就是阿尔托一生不断追求,却从未真正成形的戏剧美学。他认为传统的西方戏剧,仅将话语(Parole)、对话至于首要的舞台表现形式,经由人物性格的剖析、事件情节的发展,“用来表现人类特有的心理冲突,以及人在日常现实生活中的处境”,传达出作者的明确思想。戏剧成为一剧之本,剧场中的舞台演出“仿佛只是剧本的物质反映,凡是超出剧本的东西均不属于戏剧的范畴”。

然而,这些已被书写成字词的戏剧应该是属于文学的范畴,“残酷戏剧”必须直接在空间里创作表达,“不再臣属于剧本,重新找回一种介于动作与思想之间的、独特的戏剧语言。”“这种戏剧语言的目的在掌握并使用开阔的领域(也就是空间),且在使用时,使它说话。”所以阿尔托提出“将物体——空间中的东西(包含演员身体)——当成意象、当成字词,将它们组合,以象征和生动的类比法则,使它们彼此呼应”,形成为一种如神话与仪式般,能让在场者领会感受的符号的语言,一首从空间中被诉说的出来诗,目的不是在明确传达创作者的想法,而是促使在场观众的思想,“引导人从他自己观点,以深刻而有效的态度来从事思考”。

如此的创作才能打破戏剧从演员口中说出的文字语言限制我们的思想,让我们能从戏剧的展演中,直接领会形而上的(métaphysique)诗意,像似一份神秘的招唤,将我们从现实美好生活中的“善”, 想起被遗忘的、潜在的真实生命的“恶”。阿尔托强调:“从形而上的观点来说,在表象世界里,恶是不变的法则,善是一种努力,是重重残酷的结果”。“善永远是在外层,而内层却是恶”。因为“每一个强悍的生命都是踩着别人、吞食别人前进的”,也就是每一个生命的存在,就意味着另一个生命的终结,生与死是共生的关系,生命即为残酷。阿尔托渴望追求的戏剧美学,就是“一种超脱的、纯粹的情怀、一种真正的精神活动,以生命本身的动作为基础”的“残酷戏剧”,经由剧场中的演出,让观众最终能意识到残酷生命的真义:“我们并不自由。天可能塌下来。戏剧首先就是要让我们知道这一点。”

瘟疫——揭发真实的戏剧美学

近代的西方文明,不断强调以理性科学去研究人类世界,并用文字语言去建立了一套稳固的知识结构,科学的认知系统取代了无形的神话思维,以及符号图腾的神祕象征,人类的理智学问已自认为超越了自然的力量,成为掌控世界的霸主。阿尔托认为这种理性至上所建立的西方文明,也正是让西方文化堕落的主要原因。所以戏剧要起作用,让西方文化得以重建,就必需先以极端破坏的方式——瘟疫的爆发——展现一种新的诗情,使知性(intellectualité)不再臣服于言语,才能摧毁理性语言所建构的知识体系,让被压抑许久的原始魔力(magie)得以重新展现。剧场是最佳的实践场域,因为“戏剧不会致命,却能在个人甚至整个民族的精神上,引发最神秘的改变”。

受到圣·奥古斯丁(St. Augustin)的启发,阿尔托认为戏剧就如同瘟疫,具有惊人的感染力,会在我们的内心深处,引发一场对现有秩序的质疑和抗争,进而摧毁重建。它的力量之所以强大,就因为它的无形,一经察觉,立即引发惊人的变化,使原始的精神力量(force)爆发出来。过去古希腊悲剧以怜悯(pitié)与(frayer)恐惧,让观众得到了精神上的净化(catharsis)。对阿尔托来说,戏剧则是以神话与仪式的展现,唤醒观众意识到生命本“恶”的严肃性,最本质的作用就“像瘟疫一样,让我们意识到内心底层潜伏的残酷,将它向外疏导,使它发泄出来”,“释放力量,引发潜在可能。如果这些可能和这些力量是黑暗的,错不在瘟疫或戏剧,而在生命本身”。

戏剧的演出就象是一场以瘟疫为由所举办的神圣仪式,演员和“一个瘟疫患者边跑边吼叫着追逐幻象”有类似之处,不论是身体状态还是精神状态,都是由病疫般的力道所激起的潜在生命的力量,表现出紊乱无序,纯粹狂乱的情感。这些看似疯颠入魔的“残酷”表现,又有着巫师般的控制能力,使得整体仪式(表演)能在导演的场面调度(mise en scène)下进行,阿尔托强调“残酷主要是意识清醒(lucide),是一种严格的控制,向必然不可免之事的屈从。没有意识(conscience),没有专注的意识就没有“残酷”。演员的“残酷”的表演是种生命力的展现,如同“瘟疫看来像静止不动,一种潜伏的混乱,突然间发作为最极端的动作”,而演员的演出就像瘟疫一样“重新连接存在的和不存在的,重新连接潜在的可能和实有的存在。重新找回比喻、象征”,“所有隐伏在我们身体中的冲突都以其强大的力量重现”。演员就像一位仪式的献身者,将“一种病疫的力道,释放在观众的感应力上”,让观众所得到的不再是娱乐消遣的作用,而是更高层次的生命觉醒。于是阿尔托道:“戏剧的作用就像瘟疫一样,是有益的。因为它逼使人正视真实的自我,撕下面具;揭发谎言、怯懦、卑鄙、虚伪、它撼动物质令人窒息的惰性,这惰性已渗入感官最清明的层次。它让群众知道它黑暗的隐伏的力量,促使他们以高超的英雄式的姿态,面对命运没有戏剧的作用这是不可能的”。

“后戏剧剧场”的启发者

1938年阿尔托出版了《戏剧及其重影》(Le Thé?tre et son double),书中关于“残酷戏剧”的概念,在当时并没有得到太多的共鸣。直到六十年代后,西方世界的艺术家纷纷与社会运动产生密切的联结,阿尔托将戏剧比喻为瘟疫的“残酷戏剧”忽然获得许多人的认同,并将他视为引领严肃艺术创作的精神领袖,也让戏剧创作的实践方法与最终的表演形式有了极大的改变。美国学者苏珊·桑塔格(Susan Sontag)研究指出:“西欧和美国晚近一切严肃的戏剧不妨说分两个阶段 —— 阿尔托前和阿尔托后。”《戏剧及其重影》一书也被艺术家们喻为是西方戏剧的圣经。

虽然“残酷戏剧”在阿尔托抽象的构思中,仅停留在理论的论述层面。但是到了今日,已有许多知名的表演艺术大师,将“残酷戏剧”可能的演出样貌从舞台创作中体现出来,如:耶日·格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski)、彼得·布鲁克(Peter Brook)、塔德乌什·康托尔(Tadeusz Kantor)、罗伯特·威尔森(Robert Wilson)、皮娜·鲍什(Pina Bausch)、扬·法布尔(Jan Fabre)、罗密欧·卡斯特鲁奇(Romeo Castellucci)、迪米特里斯·帕帕约安努(Dimitris Papaioannou)等。无论是直接或间接受到阿尔托的影响,这些的艺术家们都已打破戏剧原有的传统模式,依照个人的美学风格与创作构思,为戏剧的表演呈现出更多元的可能性。戏剧不再仅是一剧之本,也不再只是语言对话,而是更有许多演员身体能量(energy)的展现,以及剧场多元艺术的融合,戏剧艺术也就走入了后现代的创作语境当中,成为德国学者汉斯·蒂斯·雷曼所定义的“后戏剧剧场”(Postdramatisches Theater)。

阿尔托的一生是悲苦的,就像一位染疫的患者,在痛苦中意识到自身心灵对真实生命的渴望,唯有戏剧才能让他的苦难可以得到慰籍,在戏剧的重影中得到升华。“残酷戏剧”的理论总是晦涩难懂,每当人们认为已经完全理解阿尔托的话语,却又总是可以找出他的话外之音,彼得·布鲁克就发现,当我们照着阿尔托的想法去做,我们必然就背离了他的想法,但同时我们又发现更多戏剧创作的可能性。这就解释了为何阿尔托的书写,总是令许多当代的艺术家着迷,并追随“残酷戏剧”的理想。于是桑塔格为阿尔托的艺术成就,写下这样的注解 :“阿尔托留下的不是完成了的艺术作品,而是一次独特的出场、一种诗学、一种思想美学、文化神学和受难现象学”。

参考文献:

ARTAUD, Antonin, éuvres, édition établie, présentée et annotée par GROSSMAN, Evelyne, Paris, Quatro Gallimard, 2004

安托南·阿尔托:《剧场及其复象》,刘俐译,联经出版公司,2003年。

苏珊·桑塔格:《在土星的标志下》,姚君伟译,上海译文出版社,2006年。

(编辑:李思)