小王子

华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens)用“chiaroscuro”一词——直译为“明暗对比”——强调阴影才能让亮堂堂的东西更有力量。写给孩子的童话,大人们读来往往感慨万千,或许能为此提供佐证。童话不尽是阳光普照,作者们把自己的爱和牺牲的边界扩大到日常之外,构建甜蜜或幻想的世界,也为自己留好了栖身的阴影,诉说世间的混乱、多变和不完美。童话的明媚吸引着孩子,而大人们则依靠其中的阴影得到喘息,并以和作者平行的成人姿态回首和审视童年的时光。我们以失落的童心为代价,换来属于成人的敏锐,解读象征和隐喻。我们的审美对阴影更为包容,调动感官,寻找童话殿堂下,汩汩涌动的地下水。

《银河铁道之夜》中,男孩乔班尼梦见自己和唯一的朋友康贝涅拉一起搭乘了沿银河河岸飞奔的铁道列车,看到清澈通透的银河水、含着火焰的水晶砂砾、白鹭降落像纷飞的大雪、孔雀开屏闪烁着青白色的光芒。偶尔有别的乘客上下,他们一起路过肃穆圣洁的白色十字塔,听到轻柔的合唱田野般伸向远方,看到因自我献祭而熊熊燃烧的天蝎之火。

读小说时,甚至来不及想象车窗外的瑰丽景象,乔班尼心中不时泛起的“无法言喻的忧伤”和对幸福的追问不竭涌来,比奇观更猛烈地冲击着我们。”我为什么总是这么忧愁呢?”他和康贝涅拉之间有些无措,“神情充满悲愁”,仿佛回忆起同一件往事时,又“不禁热泪盈眶”;为了让捕鸟人幸福,乔班尼甚至愿意为他变成有意停留的白鹭;为了让大家获得真正的幸福,他愿意做那只浴火的天蝎。他没有回答什么叫做幸福,但显然相信自我牺牲可以通向那里。我们迫近地感受到他的悲悯,像细腻的泡沫留在脸上。

梦中列车的乘客都是要与人间告别的,梦醒后的乔班尼得知康贝涅拉为了救人沉入了海里。康贝涅拉身上寄托了作者宫泽贤治对早逝的妹妹的哀思,在这一趟列车上他洞见了生死,借灯塔看守人安慰自己“为了得到真正的幸福,就要饱尝悲伤”。用契可夫的话说,如果这时候解开他的胸膛,他的悲伤会把世界淹没。而故事尾声乔班尼奔回家和家人团聚,令所有人的悲伤得到了温情的解放。

宫泽贤治的最终稿由增村博改编成了漫画——以孩童时期经历过的感受来表现自然的优美和力量——他依托这样的理解,将宫泽贤治创造的不可思义的景象转换成画面。他也发现银河全部的美出自一个深奥的空洞,作品的这种深奥与作者的暗处相连。

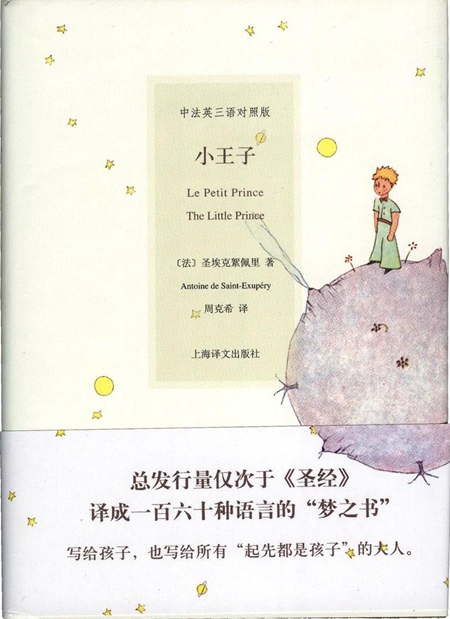

相比之下,圣埃克苏佩里的暗处是支法式小调,这也许也是《小王子》更称得上成人童话标竿的原因。飞行员以第一人称回忆了一次坠机时沙漠中遇到的小王子,他从B612星球出发,在一路游历了6颗星球后,回到自己的星球前,降临于地球。

尽管人们总是更爱谈论小王子唯一的玫瑰和驯化的狐狸,但越迟一点读《小王子》,其他几颗星球也越来越清晰地显露出来。国王独自住在星球上,尽管无力改变日落的时间,却可以在到时间时“命令”日落;他顺从小王子的要求,只是要用“命令”的口气亲自重复一次。荒诞的骄傲继承了童话式国王的特征,一个有权统治的人却没有子民,就泛出了成人体验里的苦涩;点灯人没有改变点灯的规则,只是因为星球自转速度加快,而不得不一刻不停地点灯熄灯,披上了西西弗斯式的悲剧色彩。而地球是这些星球的复刻和泛滥,许多颗小星球那么大,有许多国王,许多点灯人,许多玫瑰花。

但小王子依然找到了他与玫瑰花之间对抗“许多”的独特性,至此形成了从“唯一”到“之一”再到“唯一”的闭合。是他浪费在玫瑰花上的时间,使这段“唯一”的关系从普遍的存在凝结为对他的意义。由此也唤出了飞行员对小王子的情感。他从一种旁白淡入,具象化为一位忧伤的叙述者。“我不希望人们漫不经心地看这本书。我是怀着极其忧伤的心情写下这些回忆的。”郑重的告诫迫使我们停下来想象,从头回忆那些避而不谈的往事,要花费多少勇气,那些往事又是多么美妙但令人心碎。他不仅不能再避开伤心地,还要细致地描绘那里的天气、草木和自己的感受。我们也重新看待他与小王子之间的联系,他通过他们的对话搜集信息,积累成对小王子的了解——他们谈论B612星球上的日落,星球很小,搬几步椅子就能再看一次日落。每个只要离乡背井过的人,都不难理解身在美国但想看法国的日落的心情——在小王子身上投射出自己的光与影。原来小王子是我们生命中一期一会的那个人,到后来,的确仿若一颗遥远的星辰。

同为爱的寓言,在《牧羊少年奇幻之旅》中,少年圣地亚哥与绿洲姑娘法蒂玛的相遇没能超越寻宝路上的一段插曲,但在我看来,这和小王子与玫瑰一样值得歌颂,并且从一开始就达成了理解,摆脱了自怜。从少年踏出绿洲,穿越沙漠,继续寻宝,“法蒂玛眼中,绿洲成为一块不毛之地。从这一天起,沙漠变得更加重要”。他们拥有的,是里尔克所说的,无需脱离它才能扩大你的世界的这种幸福。

作为一则冒险童话,《牧羊少年奇幻之旅》的“暗处”更有功能性,方便保罗·柯艾略积极地为梦想与命运布道。牧羊少年圣地亚哥因为梦境预兆,跋山涉水寻找宝藏,最终发现宝藏就埋在自己出发的地方,而他所真正获得的是这趟有得有失的旅程本身。童年里我们更多地学习如何获得,而成年后更多地面对失去。当圣地亚哥第一次被骗走了钱财,他被激起的悔恨和厌倦打动了我。为什么要放弃安定已知的生活,将自己置于危险的未知中呢?被背叛以后要以受害者的眼光看待世界吗?要把探索外部世界的力气都用在保住手里拥有的东西上吗?哪怕它们微不足道。没有人需要一昧的鼓励,对挫折感的认同和对苦难的想象可能才是更重要的。

在这一点上,每个成长中的人都相似。“安然长大”需要“自己的秘密洞窟,在那里我们不需要与旁人分享光线与幽暗,聚斯金德在《夏先生的故事》里,替每个人挖了隐藏秘密的通道。”(蔡诗萍)

夏先生如同一种日常的气候,偶尔成为人们的话题,却极少有人真正关心。对一个忙着成长的孩子来说,更是如此。“我”的生活中有爱爬的树、喜欢的女同学、必须应付的钢琴课、想看的电视节目和要准时回家吃饭之间的矛盾,夏先生只是“我”童年留下的轻微后遗症。

聚斯金德笔下的小男孩,在对夏先生的回忆中,显示出两次必须的、准确的、也许是出于孩童直觉的判断力。这种判断并非通过“是”来结案,而是通过“否”来排除。第一次他确信没有人在开心时露出夏先生脸上的表情,所以夏先生坚持走在雨中不愿上他们的车、要大家“别搅和我的生活”,并不是因为他享受雨中的漫步;第二次是他准备从树上跳下去时,夏先生刚好来到他的树下,躺下时发出的声音不是叹息,更像一声痛哭的哀嚎。

孩子和成人并不存在绝对的屏障,意气甚至情绪的波动都相通。“我”想跳下去以报复这个世界,要大家在自己的葬礼上追悔,因为“我”感到不公,连续三次弹错同一个音,这个灾难从父母兄妹到作曲家老天爷,都是帮凶。钢琴老师的责骂只是悬在头上的达摩里斯克之剑。而目睹了夏先生的哀嚎,几分钟前悲壮的复仇即刻变得荒谬。“我”准备照常回家,不敢相信自己竟差点为一条粘在黑键上的鼻涕寻死,要知道,夏先生一辈子都在逃生。即便不懂得也没有意识要去追寻夏先生痛苦的来源,“我”也在别人面前感受到了自我的渺小。描写与夏先生的最后一次见面,“我”沉默地看着他像要走去河对岸一般、艰难但坚定地走向河中央,一直走到消失。“我”没有试图阻止他,没有设法求救,甚至事后也没有告诉任何人。也许孩子还不完全明白这件事有多可怕,却一知半解地尊重他不接受搅和的意愿。故事在这里结束,也许“我”就在那时完成了长大成人的蜕变。

(编辑:李思)