原标题:萧红踏上前往东京的轮渡不仅仅因为爱情——萧红转折时期的情思与自省,都在于日本写给萧军的这批书信中

名人信札手稿正变得越来越热。其中,萧红1936年至1937年在日本写给萧军的一批书信颇为引人注目——2019年,这批书信中的两封经捐赠“安家”上海图书馆,一封现身拍场以40多万元成交。而人们熟悉的电影《黄金时代》,片名也源自这批书信。

这批书信保存至今就是一个奇迹,它们是辗转四十余载后重见天日的。更令学界感兴趣的是,这批书信究竟折射出萧红怎样的情绪。字里行间吐露的,不仅仅是惯常人们以为的萧红对于萧军的情思,更有这位传奇女作家对于未来清晰的自省。

——编者

处境明显好转的节骨眼上,选择前往日本究竟是为什么

当时,萧红和萧军在上海刚刚站稳脚跟,写作事业双双风生水起,他们之间的情感却出现了嫌隙,但若只用“逃避”或“散心”来解释萧红的赴日,似乎也不够充分。

1977年,萧军整理旧物时,从一包快要破烂腐朽的故纸堆中,发现了萧红已模糊不清的字迹。这是萧红在1936至1937年间写给他的一批书信,大部分从东京寄来。当时他们还没有分手,但两人都经历了一些感情危机,关系已渐渐发生微妙的变化。萧军决定用毛笔重新整理誊抄了这些书信,并让它们公诸于世。

电影《黄金时代》中的萧红与萧军

耐人寻味的是,1938年,当他们山西临汾分手时,这批书信原本说好交由萧红保管的,然而阴差阳错却留在了萧军那里。自此,他们天各一方,从此再也没有见过面。萧红后来迅速开始与端木蕻良交往,然后结婚。1941年,萧红在香港去世时,大部分的手稿,其中包括还没有完成的长篇小说《马伯乐》第二部,都于战火纷乱中被端木遗失,以至于她后期整体的写作面貌,除了已公开发表的那一部分之外,很长时间以来无人窥得,成了一个无法解开的谜。相较之下,这批没带在身边的书信,辗转四十余载后竟还能重见天日,连萧军自己都不由赞叹这是一个“奇迹”。

1936年对萧红而言意义重大。这一年,距她逃离家庭,在哈尔滨开始写作生涯已过了五年,而距离她在港离世,同样也是五年。鲁迅在这一年的秋天去世,她自己则于夏天踏上了前往日本东京的轮渡。比起两年前和萧军刚来上海时,他们的处境明显好了很多,各自的小说《八月的乡村》和《生死场》以自费出版的形式作为“奴隶丛书”的一种得以发表。版税的收入伴随着名声而来,将他们从哈尔滨时期的各种窘迫,特别是经济窘迫中拯救了出来。当然,这一切的幕后推手鲁迅对二萧在上海所取得的成功是具有决定性影响的,可以说他们在上海建立的一切资源,包括经济上的和人脉上的,无不与鲁迅有关。然而正是在这个节骨眼上,萧红却作了前往日本的选择,这是为什么呢?

根据日本学者冈田英的分析,二萧存在着爱情上的问题,这是萧红去东京的原因之一,她在去日之前写下的诗歌《苦杯》及许广平在文章《忆萧红》等回忆文章中的相关表述或许可以成为证据。许广平写道:“萧红先生文章上表现相当英武,而实际多少还富于女性的柔和,所以在处理一个问题时,也许感情胜于理智。有一个时期,烦闷、失望、哀愁笼罩了她整个的生命力。”那一个时期,萧红几乎天天造访鲁迅在大陆新村的居所,后者因身体的缘故不能时常陪客,于是许广平就不得不抽出许多时间来伴萧红长谈。事实上,几乎二萧身边所有常有来往的朋友们都看出了两者之间的嫌隙,萧军后来也在书简的注释中承认了当时萧红的“身体和精神全很不好”,这使得在上海刚刚站稳了脚跟的她不顾自己正风生水起的写作事业而执意选择逃避。而之所以选择日本,除了经济上的考量之外,他们当时的朋友,鲁迅信赖的翻译家黄源,其夫人许粤华正在东京学习日语,而萧红弟弟秀珂作为伪满洲国留学生也正在日留学。然而萧红去到东京不久,华女士就因家中变故匆匆回国,秀珂也回到上海,他在日本期间都没来得及与姐姐见上一面,所以萧红在东京的这段时间里,可以说是非常寂寞的,只身一人,举目无亲,不懂日语,也没有可以照应的朋友,但即便如此,她仍然打算照着与萧军事先约定好的一年时间呆下去,纵然对故土亲人的思念每每深切地折磨着她,也依旧未动归国之念,这种程度的决心如果只用“逃避”或“散心”来解释,似乎也是不够充分的。

孤独感背后,藏着更为复杂的心绪,她其实在徒然做着努力

巨大的内在能量竟然没能被萧军发现并得到尊重,萧红对此是失望的,直至看到《为了爱的缘故》的手稿,这种失望之情跌到底部,从而产生一种“身处牢笼”之感。

历史上的萧红与萧军

从这批书信的具体内容来看,孤独自然是首要的主题。为人熟知的那个“黄金时代”的典故,就出现在1936年11月19日给萧军的信中。“是的,自己就在日本。自由和舒适,平静和安闲,经济一点也不压迫,这真是黄金时代,但又是多么寂寞的黄金时代呀!别人的黄金时代是舒展着翅膀过的,而我的黄金时代,是在笼子过的。”此外,表达寂寞之情的语句在其他信中也屡屡出现,比如萧红曾感慨日本人的生活方式是她不能习惯的,因为太安静了,一到了晚上,竟什么声音都没有了,死寂得可怕,她甚而由此认定日本人过的是反人性的生活。去国离乡,在一个全然陌生的环境里独自生活,对时年才25岁的萧红来说会感到寂寞是相当自然的,这也应在她自己的考虑之中。所以我们要探讨的不应仅仅停留在这种寂寞之情的合理性上,因为在萧红看来,这种寂寞的、只能以书信的方式维系与萧军的联系方式,在那个时期可能反而是更让她感到合宜的。确实,即便从二萧之间的感情这个角度来体察,也并不难发见在这种孤独感的背后,萧红更复杂的心绪。比如在对“黄金时代”的表述中,她提到了“笼子”,并且将自己的处境与他人“舒展着翅膀”的处境进行对比。这“笼子”是什么呢?是现实环境吗?显然不。因为日本时期的萧红恰恰是非常自由的,正如她自己所说的,没有经济压力,也没有家庭的压迫,一切行动自己做主,对比其早年的生活,这难道不正是她千辛万苦挣来之自由的具体表现吗?为什么正是在这样的现实环境下,萧红反而会生出“身处牢笼”这样充满悲凉和无奈的感慨呢?

这“牢笼”,似乎更应该理解为“心牢”,一种精神上的自我捆绑,自我束缚罢。事实上在写完这段话之后,萧红马上补了一句:“均(对萧军的昵称):上面又写了一些又引起你误解的一些话,因为一向你看得我很弱。”这看似轻巧的表达其实是很沉重的,它透露出了萧红的恐惧,她害怕萧军嫌弃她弱。其实在之前的11月6日,萧红刚给萧军去了一封信,谈到了自己对萧军寄来的一篇新作《为了爱的缘故》的读后感。这篇小说是以二萧的恋爱经历为基础而写成的,有很强的隐射性,因此萧红会在回复中说:“你真是还记得很清楚,我把这些小节都模糊了去。”然而对萧军记忆清晰的这些细节,特别是对女主人公“芹”(以萧红作为原型),她又有怎样的评价呢?在信中,萧红用了“颤栗”二字。她说:“芹简直和幽灵差不多了,读了使自己感到了颤栗,因为自己也不认识自己了。”她甚至读到了萧军这样刻画芹的深层用意,乃是嫌弃芹那幽灵似的性格“妨害”了他的自由。这对萧红而言,在精神上是非常难以接受的。首先,她再次认识到(在去日之前她应该已经有所认识)在心爱之人眼中的自己事实上是对真正的自己的扭曲,萧军也许并不了解,也不愿更深地了解自己。更重要的是,真实的她自己非但不可能是一个“幽灵”式的女人,而且是一个有着极强的自我认同,有着丰富的个性和创造力的女性。追求独立与自由,摆脱家庭的束缚与漠视是萧红很长时间以来进行抗争的原初动力,而巨大的内在能量竟然没能被萧军发现并得到尊重,反而,在后者眼中,她一直是一个在最落魄的时候被他拯救,经他引导才走上写作道路,并时时需要他来帮助和肯定的弱女子。

但对萧军的爱与依赖,又确实是占据了萧红情感生活的绝大部分,从某种程度上来说,萧军也的确在某一个时刻担当起了萧红“救世主”的角色。但现实生活是在不断发展的,当二人的作品陆续发表,萧红的创作力得到普遍的肯定与激赏,双方对自我的认识和定位都需要不断更新。萧红自觉地做到了这种更新,而萧军却没有,他仍然停留在他们最初相识的那个关系结构里,并试图从中一再强化自己的绝对优势。对此,萧红研究专家平石淑子的判断就显得更全面了,她认为:“不能将萧红渡日的动机全都归于与萧军的爱情问题,他们经由贫困和流浪最终获得的安定时期(上海阶段)反而加大和加深了两人性格的差异,由此所带来的裂痕才是最大的原因。”以萧红的敏锐与聪慧,在感受到这种裂痕所带给她的巨大伤害之后,她虽然看似被动,事实上却一直在主动寻求一种更好的解决方案,去日本待一段时间,也属于其中一种。并且从这些往来频繁的信件中我们依然可以强烈地感觉到萧红想要修复这段关系,改变萧军对她看法的努力。她希望萧军能尊重她的喜怒哀乐,理解她的思想,把她看成一个独立的女性,由此她热切地自我表达,将自己丰富的情绪变化和对新环境的种种感受都融入到这些书信中,其中的真情厚意使人感动。但萧军却一次次打击她,从这些信件中可以得知,自萧红离开上海后,他也随即离开,转去青岛居住,在通书信方面,虽然与萧红时有交通,但热切的程度却远远不如后者。萧红对此是失望的,直至看到《为了爱的缘故》的手稿,这种失望之情可以说是跌到了底部,从而才能产生一种“身处牢笼”之感。萧红意识到,现实中他俩的关系可能是难以弥合的了,只是自己仍然被爱情的牢笼所囚禁,徒然地做着努力罢了。

痛苦与无助中,她尝试着多方的突破,寻求着未来人生的方向

萧红最终认识到自己情感的源头及创作的源头,必须从童年,从祖父,从无功利性和不含权力渗透的“爱”中去寻找。她将这“爱”定位成一种“永恒的憧憬与追求”

然而,即便萧红在日期间的个人情感长久地处于低落与苦闷中,这是否等同于她在这半年时间内就毫无收获呢?至少从这些信件中,我们除了可以看到一个情感纤细敏锐的萧红,更能看到一个在写作上始终抱着热情,逐渐蜕变为一名成熟作家的萧红。她频繁地向萧军汇报自己的写作状态和进度,在某一封信中甚至提到有天一口气完成了近五千字,这对病弱的萧红来说实在是不小的工作量。事实上已经有不少研究者将萧红后期在写作方面的突破与1936-1937年的种种变故联系在一起,指出了这一时期的转折性质,它不但促使作家更成熟地思考创作题材方面的问题,更使她对自己的创写作观念进行了调整,并最终确定了方向。

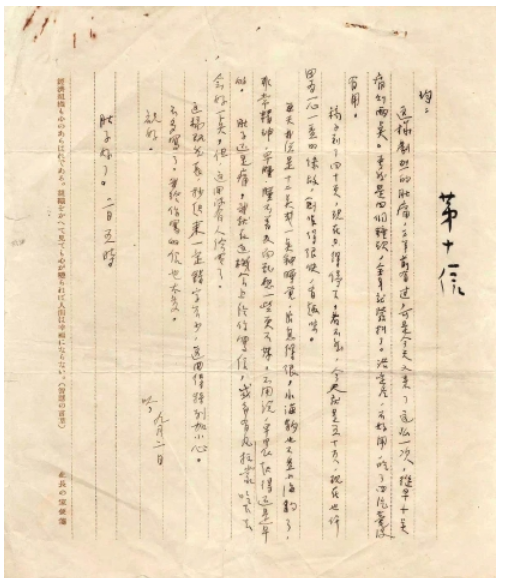

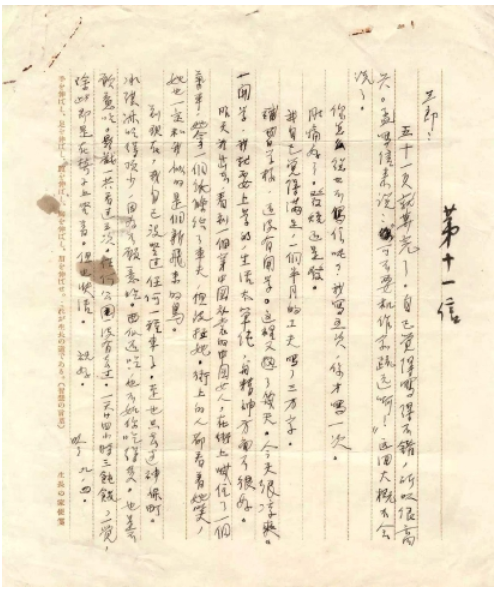

萧红在日本写给萧军的第十封信、第十一封信(注:这批信件的编序为萧军在整理时所加)

1937年1月10日,上海《报告》第1卷第1期刊出萧红的散文《永久的憧憬和追求》,这是她一个多月前在东京时应斯诺之约而写的。斯诺为什么会约萧红的稿,这仍然得益于鲁迅的引荐。1936年5月底,在接受斯诺的采访时这位当时文坛的导师级人物列举了许多他认为的优秀青年作家,其中特别提到:“田军(即萧军)的妻子萧红,是当今中国最有前途的女作家,很可能成为丁玲的后继者,而且她接替丁玲的时间,要比丁玲接替冰心的时间早得多。”由此可见,萧红在去日本前,凭借着《生死场》至少在上海的左翼文坛已经是一颗冉冉升起的新星,其成就被寄予了充分认可,且前途不可限量。然而正如研究者葛浩文所认为的,《生死场》虽然充分展现了萧红的创作天分,但从整体的结构,主题上来说,并不是那么成熟,风格也尚未稳定下来。在这个节骨眼上,作家若能有意识地调整自己的写作方向,意识到自己真正想写和能写的是什么,这将会决定其未来写作的基本走向。

而在这篇仅500多字的自叙性随笔中,显然可以看到这种创作的自觉。文章虽然篇幅短小,但完全可以视为萧红对自己前半生的总结以及后半生的规划。首先她含蓄地回答了自己离家出走的初衷,即一种“渴望长大”的冲动。她提到每当父亲打了她,祖父便安慰她说:“快快长吧!长大了就好了。”于是,“二十岁那年,我就逃出了父亲的家庭。直到现在还是过着流浪的生活。”可见萧红已经意识到,离家之后的她虽然于患难中遇到萧军,看似获得了拯救,但也因此父亲的权威角色被转移到了萧军身上,从父权到夫权,她的总结是:“‘长大’是‘长大’了,而没有‘好’。”之所以没有“好”,一则是因为至今过着“流浪的生活”,但更是因为,这“流浪的生活”并不等同于她最初所期冀的“自由的生活”。她仍然在权力的桎梏中,在寂寞与失落中独自面对这冷漠的人间。然而她继续写道:“从祖父那里,知道了人生除掉了冰冷和憎恶之外,还有温暖和爱。所以我就向着这‘温暖’和‘爱’的方面,怀着永久的憧憬和追求。”也就是说,她在经历了五年的流浪生活,从哈尔滨,辗转青岛、上海及东京之后,她最终认识到自己情感的源头及创作的源头,必须从童年,从祖父,从无功利性和不含权力渗透的“爱”中去寻找。她将这“爱”定位成一种“永恒的憧憬与追求”,并将它区别于之前她所经历的大部分带给她痛苦的人际关系。也几乎是在同时,萧红开始创作中篇小说《家族以外的人》,这是她在东京时写作的篇幅最长的一个作品,小说中的主人公有二伯日后成了《呼兰河传》第六章的主人公。

所以,如果这些书信只展示了一个陷入迷惘和苦痛,并因此而显得羸弱无助的萧红,那显然是不完整的,因为在这痛苦与无助中,她同时在尝试着多方的突破,从对过往的总结,对自身的理解和对写作的思考中寻求着未来人生的方向。由此,二萧的分手成了必然,而萧红自己日后成长为现代文学史上杰出的女作家,也成了必然。

相关链接:在日本写给萧军的这批书信里,萧红到底写了些什么

现在我庄严的告诉你一件事情,在你看到之后一定要在回信上写明!就是第一件你要买个软枕头,看过我的信就去买!硬枕头使脑神经很坏。你若不买,来信也告诉我一声,我在这边买两个给你寄去,不贵,并且很软。第二件你要买一张当作被子来用的有毛的那种单子,就象我带来那样的,不过更该厚点。你若懒得买,来信也告诉我,也为你寄去。还有,不要忘了夜里不要(吃)东西。没有了。以上这就是所有的这封信上的重要事情。

——摘自第五信(日本东京—青岛,1936年8月17日发)

不得了了!已经打破了记录,今已超出了10页稿纸。我感到了大欢喜。但,正在我(写)这信,外边是大风雨,电灯已经忽明忽暗了几次。我来了一个奇怪的幻想,是不是会地震呢?3万字已经有了26页了。不会震掉吧!这真是幼稚的思想。但,说真话,心上总有点不平静,也许是因为“你”不在旁边?

——摘自第九信(日本东京—青岛,1936年8月31日发)

我很爱夜,这里的夜,非常沉静,每夜我要醒几次的,每醒来总是立刻又昏昏的睡去,特别安静,又特别舒适。早晨也是好的,阳光还没晒到我的窗上,我就起来了,想想什么,或是吃点什么。这三两天之内,我的心又安然下来了。什么人什么命,吓了一下,不在乎。

——摘自第十九信(日本东京—青岛,1936年9月21日发)

在那(爱……)的文章里面,芹简直和幽灵差不多了,读了使自己感到了颤栗,因为自己也不认识自己了。我想我们吵嘴之类,也都是因为了那样的根源——就是为一个人的打算,还是为多数人打算。从此我可就不愿再那样妨害你了。你有你的自由了。

——摘自第二十七信(日本东京—上海,1936年11月6日发)

窗上洒满着白月的当儿,我愿意关了灯,坐下来沉默一些时候,就在这沉默中,忽然象有警钟似的来到我的心上:“这不就是我的黄金时代吗?此刻。”于是我摸着桌布,回身摸着藤椅的边沿,而后把手举到面前,模模糊糊的,但确认定这是自己的手,而后再看到那单细的窗棂上去。是的,自己就在日本。自由和舒适,平静和安闲,经济一点也不压迫,这真是黄金时代,是在笼子过的。从此我又想到了别的,什么事来到我这里就不对了,也不是时候了。对于自己的平安,显然是有些不惯,所以又爱这平安,又怕这平安。

——摘自第二十九信(日本东京—上海,1936年11月19日发)

(编辑:李思)