我对于郁达夫死于一九四五年九月十七日的旧说法一直存疑,也十分不满意。郁达夫死亡的消息最早披露于一九四五年十月五日,据胡愈之说,一九四五年八月二十九日晚上:

八点钟以后,有一个人在叩门,郁达夫走到门口,和那人讲了几句话,达夫回到客厅里,向大家说,有些事情,要出去一会就回来,他和那人出了门,从此达夫就不回来了。

第二天,郁达夫在当地的妻子为他生下遗腹女,距他的死亡时间也许不超过二十四小时。当时所有的目击者也都没料到他就此失踪,甚至连尸骨也找不到。因此,死亡(或失踪)的消息发布之后,他的远亲近友、论敌或读者或疑或信(竟是疑者居多),议论纷纷。今日我们胆敢说他“死”了,乃是因为我们推断他绝活不到今日。可是在当时,谁都还存着一丝盼望,很长的一段时间里,大家都还在等待“奇迹”出现:郁达夫以劫后余生的姿态归来。

可惜到了一九七〇年,日本大阪市立大学研究所一位叫作铃木正夫的研究生搞了一份《郁达夫的流亡和失踪 —原苏门答腊在住邦人的证言》企图彻彻底底粉碎世人的想望。他透过当初和郁达夫过从甚密的一些日本人的匿名证言,织出一幅日本人眼中郁达夫的晚年形象,并且宣称已接触到参与“处决”郁达夫的老倭寇。

郁达夫,浙江富阳人,中国现代作家、革命烈士

我从小住在巴爷公务(印尼苏门答腊的一个小镇),郁达夫传闻死亡的异乡正是我的家乡。在此后多重化身的生涯里,他既是当地华人眼中的间谍,又是救星;是鬼子眼中的翻译、朋友,又是深不可测的博学之士;是酒厂老板,何丽有的丈夫……在不同的人眼中他有不同的身份,在他们差异的回忆中,交织出一篇繁复的现代小说。

我的补充性质的后现代叙事,由于饱受回忆的浸泡,无可避免地必须羼杂私人微不足道的生活叙述,以安插引文与传闻。

——黄锦树

本文原标题为《死在南方》,作者黄锦树,文章有删减

我家住在郊区,邻近森林。这样的地理位置其实也是一个贫穷的位置,尤其在战时。从家里往巴爷公务,要走上约莫两里的荒草掩蔽的山路。所以镇上发生的许多事,传到我们这儿,常已是经过众口增益的“传说”了。 在战争的初期,突然有一群长相和说话口音都和我们不同的华人陆续地涌入镇内,他们既像“新客”,又似乎不像。父执辈们径称之为“唐人”或中国人,他们可以轻易地从人群中被辨认出来,就如同在鸡群中辨识出鸭子。 “他们来自中国,”父亲说,“都是读过很多书的人。” 其时化名赵廉的郁达夫因为“问路事件”而备受瞩目。

甚至可以说,我们都只知有赵廉,不知有郁达夫。即使是在“真相”披露之后的许多年里,我们这些勉强和历史沾上边的人也都习惯称他为“赵老板”,那是我们回忆中可以验证的;反之,一提到“郁达夫”,事情尽管发生在周遭,也充满传奇色彩。五四浪漫文人郁达夫对我们而言永远是遥不可及的。 很多日本枪口下活过来的人,后来都成为“赵廉传奇”的当然散播者。

他们在死亡的边缘看着那人在替日人做翻译。之后的往来互动中,他们一直担心自己的华语发音老是“不准”;更糟的是,赵老板的“啥咪碗糕”中国话竟是和日本话一样难懂,一样“听冇”。他们只是从他那长期烟熏过度、因耽酒而混浊的双瞳中读出一些讯息;从他焦黄的牙板和深陷的双颊中闻到一股读书人的亲善味。作为生还者和幸存者,在往后的一些年里,他们为捍卫他的形象付出了巨大的心力,他们把个人经历转换成家族和公众的记忆;他们甚至认为赵老板是代替了那些必死而未死的幸存者死去的。我的一位父执辈便是那样的幸存者,他是当时这一带一支秘密游击队的秘密成员。 于是我的童年记忆里便充满着“赵廉”的身影和气味,一如所有这附近的同龄孩子。

在他失踪之前,我一共只见过他两次,都是在镇上。远远地看上一眼—看他和日本人打哈哈,抽着很浓的烟,以致脸孔也看不太清楚。都是在阳光很亮的中午,从杂货店办货回家途中。他的米色上衣格外地耀眼。

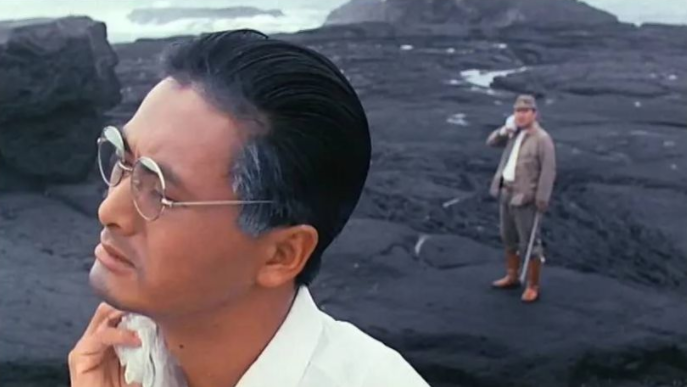

郁达夫在印尼巴爷公务开办的酒厂遗址

在他失踪的那个夜晚,有人看见他出现在往我家的那一条荒凉的路上——但也说不清,因为那是一个没有月亮的晚上, 这条路又一贯的黑暗如鬼域,任谁也瞧不清楚他人的脸孔。

然而,这样的传闻却把郁达夫的失踪向指定的荒凉延伸。许多人走访过那疑似的目击者,一遍又一遍地听他复述那早已被转译为多国语言的疑似证言。忠厚老实而又贫穷的印尼农民(从来没有人过问他的名字),在不断的复述中渐渐老去。生活虽未见改善,却似获得某种信仰而笑口常开,经常在我们面前讲述那晚的事,附带描摹所有登门拜访者的姿态,和他们来自的国度。 他转身——就在他转身之际,一点蓝色荧光准确而徐缓地从他心脏部位穿过,毫无窒碍地,并且刹那间似乎获得燃料的补充而炸亮——他脸上没有痛苦的神色,只是纽扣突然纷纷坠落,掉了一地。

——郁达夫,《迟暮》

为了避免惊动村人,他们没有用枪。这样,砍头就是唯一的选择了。美学考量,他们在他嘴里塞了一粒鸡蛋大小的青色的番石榴,以免叫声破坏了夜的宁静,以及战争结束后专属于和平的祥和氛围。以战败者特有的文化涵养把这秘密处决搬演成一次高贵且壮烈的戏剧演出。余均突然笑了,但谁也看不出,因为嘴里的番石榴把他的嘴巴撑得超过了一般人发笑时嘴巴能张度的极限。就在他笑得很痛苦的刹那,一只冰冷的手把他的头往下一压,让他凝视自己跪着的双膝。接着脖子一轻,他感到自己的头急速下坠,在双眼即将碰着地面的瞬间,为免让沙子跑进眼眶,他毫不犹豫地闭上了双目。

——郁达夫,《没落》

没落、衰败、恐惧、死亡等等是这些残片共同的母题。值得特别注意的是,郁达夫南下前的一些小说中的主人翁,被选择性地加以处决。以片段来处决作品的已完成,这又意味着什么呢? 这些断片都不注明年代。谁也不知道是写于他生前还是死后。如果是前者,那这些断片便是“预知死亡纪事”?如果是后者——不可能的可能——

他做梦也没想到,握笔的手竟也会有握刽子手的刀的一天,他不禁掌心发冷,身体一阵冷颤。他觉得那把武士刀很重,并且太长。夜太黑,又太冷。 那印尼人毫无表情地跪着,双眼给蒙上白布,双手反绑。脖子伸长,似乎也早已酸疲了。两个日本宪兵站在一旁,扯一扯他的衣角,用日语道:“动手吧!”他的两眼发直,缓缓地、高高地举起武士刀——仍在发抖——似乎握不住了——放下,掌心在衣襟上擦一擦,复高举武士刀——终于挥了下去,“磔”的一声,身首分离。 他愕愕地垂着肩站在一旁,全身都湿透了。好似大病一场。日本宪兵拿走他手上的武士刀,把尸体推进挖好的坑里,三两下埋好,拍拍他的肩膀说:“别忘了先前的承诺。”双双回到汽车上去:开车走了。

他一个人留在那儿,失了魂似的,对着那一摊血迹发呆。车子远去,直到完全没了踪影,他还留在原地。 这是怎么一回事。 当那印尼人奉命把他叫出来时,他大概也没料到死的会是自己。他已在他们的内部共识里被判了死刑,并且予以秘密处决。执行者却是他的朋友。于是,交易便产生了:以他的消失为代价来换取死亡。而那印尼人,在保密的原则下,是非死不可的。于是他便成了附带条件中的刽子手,以取得共谋的身份。带着罪恶与承诺,他必须永远在人间消失。以一种死亡来换取另一种死亡。

——郁达夫,《最后》 [引自《残稿》,页四七—五〇(原稿写于不同的椰壳内壁,故分页处理)]

残稿提供了一个可能的“死后”,尽管那是十分接近小说布局上的一种配置。如果那样,他便是虽死而未亡。也就因为他是小说家,我们才敢那样说。战争的结束也结束了他的伪装,“赵廉”理所当然“不在”了。 说到这里,我必须再做经验上的补充。 那年,在大家都接受他“已死亡”这样的信念,并且也放弃了任何徒劳无功的搜索之后——他的遗腹女已三岁——在一个偶然的机缘里,我却发现了一些不为人知的秘密。 除了几个印尼人之外,我们没有邻居。于是,我家后面那片神秘的荒原,便是我无聊时独自探险的区域。我常一个人把着一根竹子,在拨弄中隐入那荒草与灌木丛中,在高高低低的土丘之间任意行走。尤其在遭到家人的责罚之后,那里便是唯一的去处。

电影《郁达夫传奇》

那一天,不知怎么地,忘了父母的告诫,我毫不知节制地直往深处走。一直到天渐渐黑了,我才感到害怕。我已摘满一袋野果和一袋野蕈,便想在天暗摸不着路之前赶紧回去。一转身,才发现左边草丛里趴伏着一条毛色全黑(堪称“上补”)的狗,把我吓得一跳,以为是头豹子,呆立了好一会。它一直没动,只睁着双眼骨碌碌地直瞅着我,直给瞧得心里毛飕飕的。“怎么会有狗?”那时我的直觉反应是目光往四方一扫。有狗必有主人。印尼人向不爱养狗。这只狗没有野狗那股凶悍之气,而且野狗不会自己待在山里,必然往人多的地方谋食去。仿佛有一盏灯火在十丈外,西向,随即机警地熄了。 我无心追究,绕过那只狗,趔趄着离去。到家时天已全黑,家人的脸色都很难看——父亲随后回来,迎面便是一巴掌,原来他找我去了,大概走岔了方向。

为此我被禁足了好一些时日。但我决定再次寻访。 这次我出发得更早,当然也走得更深入。我找到一个陈旧的防空洞。当我正往内举步时,突然瞥见屁股后方有人影一闪,赶紧回头,却只见树叶一阵摇晃,沙沙的脚步声快速远去。我快步跟上。走了没几步,那只黑狗又鬼魅一样地突然出现,拦在前头,这回不像上次那样客气,露齿而狺狺有声。我只好打退堂鼓。来到防空洞口,往内跨了一步,却闻到一股恶臭——一摊屎,还在冒烟。捏鼻一看,是人粪没错,只是素了些,缀满玉蜀黍和番石榴籽颗粒。 我跨过那堆粪便,直往里头走。在光线止步之处我停下,只瞧见一些旧报纸、成堆的蜡烛头,和几件肮脏的破衣服,确实是有人,但会是谁呢?据说战败后有些日本兵躲入森林坚决不肯出来投降,莫非是他们?就是不知道为什么我脑中却浮现“赵老板”三个音响形象。一个直觉是:不管那是谁,老巢既已给人发现,他就不可能再留下——那堆粪便便是他的告别了,一个具体的句点。另一个直觉是:有人从某个不明的方向窥视我,所以我必须尽速离去。后面一个念头令我心生恐惧,而记起父母吓孩子时惯用的说辞 ——“被陌生人抓去”——而拔腿就跑。 我不知道摔倒了几次。是跑出去了,手臂、脸上却给野草芭藤割出不少创痕。也不知道为什么会持续地害怕到那个地步,而噩梦连连,梦里都是堆堆冒烟的人粪,没有脚而在草上飞快滑行的我的追捕者,脸孔模糊,一忽儿是印尼人,一忽儿是赵廉。发了两天高烧,父母一直弄不懂我为什么在昏迷中频频呼唤“赵老板”,而怀疑是犯了冲——

以后的岁月里生命辗转流徙,求学而后从商,由于和本文无关,毋须细表。间中一些政治事件的干扰(许多华人在动乱中被杀,数十万人被遣送回中国,更多的沦为国境之内没有国民身份的寄居者),使我离家竟达三十年之久。

在那次事件中,赵老板的妻子也在被遣送之列——那是最动人的场面——送行的人挤满了码头,送金条的送金条、送礼品的送礼品,更多的人是为了送走一段历史负债——他们都受过“赵廉”的恩惠,而他的遗族之离去,就意味着回报的机会永远不会再有。

在他们的离去中,有关赵廉 / 郁达夫(此时二者已无法分割)的群体记忆蓦然被唤回,被诸多的口以类似的口吻重述。遗族的终于离去,间接地也就宣判了赵廉的死亡:再也没有人期待他回来。奇怪的是,他的“幽灵”似乎也在那一时刻起获得解放——他竟然“回来”了。

电影《郁达夫传奇》

他曾经化身捡破烂的老人。虽然已经很老且已不易辨识,并且数十年来一直出没于附近的几个乡镇。他矢口否认,但是人们还是轻易地认出了他,譬如从他身上那股熟悉的烟味。然而他获得的莫名尊宠很快就被取代;就烟味而言,人们发现那卖香烟的小贩其实比他更有资格。

争议从此开始,可疑的对象愈来愈多,这才凸显了真正的问题:在他的遗族离去的刹那,他们才发现他们是多么地需要他。

对我来说,最真实的证言来自于一个卖冰淇淋的小贩。他常骑着脚踏车一个乡镇一个乡镇地巡回按车铃叫卖。在一个倒霉的雨天,他路过一个因华人被迫迁离而荒弃的村子,在微雨中他忽然瞧见前方路旁一间小屋门口有人向他招手,一时间他只觉得有点面熟,双脚稍稍用力踩踏,单车便在风中向前滑去。渐渐接近,那人穿着花格子睡衣长裤,双颊陷得很深,踩着木屐。那人点了一客巧克力甜筒,便邀他到屋里避雨去,给他递过烟。他想,这人大概是因为孤单吧……。那人用生涩的印尼话和他聊起来,闲闲地,接一句,断一句:

“从哪里来?”

“巴爷公务。”

“嗯。”

他眯着眼,看着帘下的雨。

“这里的华人都走了。”

“政府的规定,我们也……”

“都走了。”那人以低沉的语调重复。

据他的描述,那人长得确实很像“郁达夫”,只是不知怎的,坐在他身边老觉得冷冷的——也许因为下雨,及他们同样阴凉的心情罢。 后来又听人说——又是雨天——看到一个长得很像“端”(Tuan)的人在香蕉树下避雨,脸上没有笑容,好像有重重心事。

仿佛,在华人大批离去之后,他带着未明的心事悄悄地回来了——

白天下过雨,那凉意贯彻了小镇的夜。入夜以后小镇在声声蛙鸣中早早地睡去了。雾很浓,浓得像一场千秋大梦。家家户户都熄了灯,好似永远都不愿醒来了。在如斯宁静的夜里,连狗儿也失却了应有的警觉。他就在这时候悄悄地归来。 趿拉着木屐在窟窿着汪汪积水的路上缓缓移动,鞋根啪嗒啪嗒价响。他穿着条纹的睡衣裤,是以像是梦游者——或许更像是个游魂。他那迷茫的目光吃力地扫过那些空洞冷寂的房屋,抖动的唇仿佛在诉说些什么。

——郁达夫,残稿

文朴轻轻推开小木屋大门,里头很暗,他摸索着点起一根蜡烛。蜡烛是烧剩的半截,沾满灰尘,火柴盒里头也只剩下三根火柴,试了一会才点上。 家具全被搬走了,只留下一个牛奶箱,上面放着的那块木板也没了,倒是原子笔还留下几根——可惜都是枯竭的。书本杂志胡乱地散了一地,积了厚厚的尘。他一举一动都十分小心,以免骚扰了那些高结着网的蜘蛛们,它们现在是这里的主人了。最后,他的目光落在窗台下一把横躺的油纸伞上。伸手把它捡起来。伞骨断了好几根。他拎着转身走了,费劲地把生涩的大门带上。

——郁达夫,《末了》

他以不断的归来做最决绝的离去。所以,我也把一些俗务抛开,回到那个荒芜的地带。 那地方比我想象中还难找。这回我带了一把刀,依记忆指示的路径,迂回地找去。那地方一如往昔地未开发,一如往昔地荒凉。我以长刀劈开一条路径,在上坡下坡之间寻找那洞穴。 久久,我近乎迷失。 漫无目的地走,一直到看见一排瘦削的香蕉树在茅草中陈列,才算发现了转机。

那些香蕉树密密地挨挤,像极了一扇原始的门。我劈断几茎拦路的香蕉树,记忆中的洞窖便在后头。我点了火把,弯腰进入。走了十来步,在一个转弯处发现一摊骨头,勉强可以分辨出是一个人和一条狗——但也不一定——或许是两只狗,或者两个人。是这里了。 骨头的排列似乎在暗示什么。在洞里找一个现成的坑,堆上一些石头,把两副遗骸草草埋葬。洞里除了一些酒瓶、铝罐、破布之外,就是住着数十只沉默的蝙蝠。我企图找到一些什么,但我什么都没找到。我发了一阵子呆。蓦然肚子一阵激痛,跑到外头胡乱撕扯下几片枯干的香蕉叶,就地蹲下办起“急事”来。

在一阵精神松懈当中,突然记起那堆很素的人粪。据判断,那方位就在我正前方一英尺左右。我便一心二用,以刀尖掘地。挖了好一会,还真的碰见了一块硬实的事物——不是石头。拨开泥土石块,也看不出是什么。赶紧擦了屁股,全力打横挖开,好一会才捧出一团一二公斤重的东西,一尺长半尺宽厚。到阳光下呼吸新鲜空气,一面估量着。 刀子在那表面刮一刮,刮出一层层白色片状物,触火即熔,约莫是蜡。使劲敲也敲不破,只好抱回老家去。隐秘地,为它挖了几个小孔,装上大大小小数十根烛芯,在夜里点燃。虽然年深久远,也羼了些杂质,还是很耐烧,只是偶尔曾泛出幽幽的绿火。烛泪涟涟淌下,我拿了个铝盆盛着。

独自一人看守,一共烧了三个晚上,才露出它的内核。深褐色,看得出外头里的是桐油纸——油纸伞的伞面。换另一面又烧。三天,表层才大致去尽,剩下的用刮的。去除干净后,是一个不大的包裹,很轻。 打开看看,是一些写着字的纸张,每一张纸的大小都不一样,有的是报纸的一角,废纸皮、书的内页、撕下的信封、账簿内页、卫生纸、日本时代的钞票、糖果屑、香蕉叶、榴梿皮……笔迹或墨或炭或原子笔或粉笔或油污……

没有一张是有署名的,但那笔迹,却和我父亲手上保存的一纸赵 / 郁亲笔写的买酒批示十分近似,细细读下去,那人便在细雨的夜晚悄悄地回来了。在有风的午夜,他落寞的身影顺着风向化身为孤独的萤,勉强映照出没身之地最后的荒凉。我搜罗了他生前死后出版的各种著作——他的,及关于他的——堆积在蜘蛛盘丝的屋角,深宵偶然醒来,荧荧磷火守护着残凉故纸。

疯狂地拟仿他的字迹,无意识地让自己成为亡灵最后的化身。深入他著作之中的生平和著作之外的生平,当风格熟悉至可以轻易地复制,我仿佛读出了许多篇章的未尽之意,逝者的未竟之志竟尔寄托在大自然的周始循环和记忆的浑浊沉淀之中。

电影《郁达夫传奇》

一根蜡烛燃尽了,又一根。满桌的烛泪、烟蒂、蚊尸、纸片、揉成一团的稿纸、摊开的旧书……我失神地放逐想象, 梦游在亡灵巡游之地。 在一个无风的夜晚,面对着一颗逗号苦苦思索,在涔涔的汗水中,猛然寻回失落的自己。 次日,当我忧郁地再度回到那里,企图找到更多的残迹,却发现之前埋下的枯骨已杳无踪迹,记忆中的埋骨之地青草披覆,也不见有挖掘的迹象。在惶惑中四下搜寻,也找遍了附近的山洞。一无所获。原先的蜡制品也找不到原先的出处。这是怎么回事? 肚痛依然,且痛快地拉了坨野屎。衣袋里有几张纸,用以练习模仿郁的笔迹,刚好用于擦屁股。

继续寻找。在一个转角处,我突然闻到一股熟悉的烟味,听到脚步声,我赶紧躲在香蕉丛后。

“八格野鹿!”

一声怪叫。一个小日本戴着顶鸭舌帽,约莫三十来岁,左脚高举,身后跟着两个印尼人。

“这里怎么会有人的大便?”他问印尼人,“而且还在冒烟!”

鬼子表情古怪地深思着,支颐,抓腮,拍额,然后突然露出笑容——好像踩到了黄金。只见他俯身,拈起几团皱而泛黄的纸,顾不得印尼人捏着鼻子把头转开,随即展读 ——“是这个了!是这个了!”

一九九二年二月于雅加达 一九九四年十月《幼狮文艺》,八十卷四期

本文摘自

书名:乌暗暝 作者: 黄锦树

出版社: 后浪 | 上海文艺出版社

出品方: 后浪

出版年: 2020-1

(编辑:李思)