早春,灿烂四溢的阳光,铺天盖地,温暖万物,诱惑着我们走出门,踏青游园,爬山涉水;诱惑着我们与亲人、与情人携手,带着孩子、狗儿奔跑游戏,或者与日常一样工作、交流、私语……

然而,此时正值冠状病毒肆虐武汉、疫情并未完全解除的特殊时期,学生们暂时不能回到亲切的校园,老师们也早收到了网上授课的通知。但即便是在这围城宅居的困顿时刻,我们也不是孤独无助。

法国作家雨果在《悲惨世界》(1862)写到:“有一种比海洋更宏大的景象,那就是天空;还有一种比天空更宏大的景象,那就是人的内心世界。”当下,我们暂时无法在春光下自由地嬉戏,但我们可以在文学经典的阅读中以心相许。

一

好作家与劣作家

临窗沐浴二月的春光,我想起了诗人、翻译家穆旦(原名查良铮,1918-1977)写于1942年2月的一首诗《春》:

绿色的火焰在草上摇曳,

他渴望着拥抱你,花朵。

反抗着土地,花朵伸出来,

当暖风吹来烦恼,或者欢乐。

如果你是醒了,推开窗子,

看这满园的欲望多么美丽。

蓝天下,为永远的谜迷惑着的

是我们二十岁的紧闭的肉体,

一如那泥土做成的鸟的歌,

你们被点燃,却无处归依。

呵,光,影,声,色,都已经赤裸,

痛苦着,等待伸入新的组合。

这首短诗之所以好,是把年轻人青春萌动的感觉写出来了,充满着蛊惑人心的“身体感”或“肉感”。在表达上,它既不是纯粹浪漫主义的风格,也不是纯粹现代主义的风格,而标识着一个天才诗人的转向。若把发表在《贵州日报》上的第一稿《春》与定稿对比,就可发现二者之间的差异。

绿色的火焰在草上摇曳,

它渴求着拥抱你,花朵。

一团花朵挣出了土地,

当暖风吹来烦恼,或者欢乐。

如果你是女郎,把脸仰起,

看你鲜红的欲望多么美丽。

蓝天下,为关紧的世界迷惑着

是一株二十岁的燃烧的肉体,

一如那泥土做成的鸟底歌,

你们是火焰卷曲又卷曲。

呵,光,影,声,色,现在已经赤裸,

痛苦着;等待伸入新的组合。

定稿的第二行以“他”代替“它”,第三行“反抗着”代替“挣出了”,第六行用“满园的”而非“鲜红的”来形容“欲望”,等等,仅仅几个字句的改动,它在语法和节奏上更拗口艰涩;用词更具力度与动感,产生出了现代诗歌的陌生化效果;在视角上突出的是“你”“我们”而非具体单一的对象“女郎”,提升了诗的境界与哲思,少了浪漫主义的主观抒情与感伤柔情,转向现代主义文学的客观、隐晦、冷峻。

(年轻时的穆旦,照片网上下载)

(晚年时的穆旦,照片网上下载)

《春》的修改, 体现了年仅24岁的穆旦艺术进步开始了跳跃式的发展。同为诗人的王家新洞察其中的奥妙:“如果说初稿还带有上世纪二三十年代新诗常有的那种浪漫、小资的调子, 修改后则有了一种质的变化, 有了一种强烈而陌生的现代主义式的诗感。”

为什么我突然想起了穆旦的《春》呢?也许是此刻窗外铺展着“满园的欲望”而我们却无法尽情地触摸,也许是春的“光影声色”等待我们去伸张而远方的武汉人却被囚禁在居室之内,也许是年轻人的身体“被点燃”了“却无处归依”,只能焦躁地站在窗边,徒劳地瞭望春景。《春》呈现了关闭与冲破、压抑与反抗、苦闷与释放之间一种莫名的紧张、骚动与渴求。

这让我思考文学的“优”与“劣”。想到眼下围绕作家方方的《武汉日记》的争论。如何评价诗写得成功还是失败?美国新批评家沃伦说:“肉体感受是诗歌的意义。一首诗,如果你不是直到脚趾都有感受的话,那不是一首好诗。”穆旦的诗,让我们感受到震颤全身心的新奇感。又如穆旦的知音王佐良所言:“他总给人那么一点肉体的感觉,这感觉,所以存在是因为他不仅用头脑思想,他还‘用身体思想’ 。”一语中的,穆旦是一位“用身体思想”的现代哲人。那么对于文学呢?

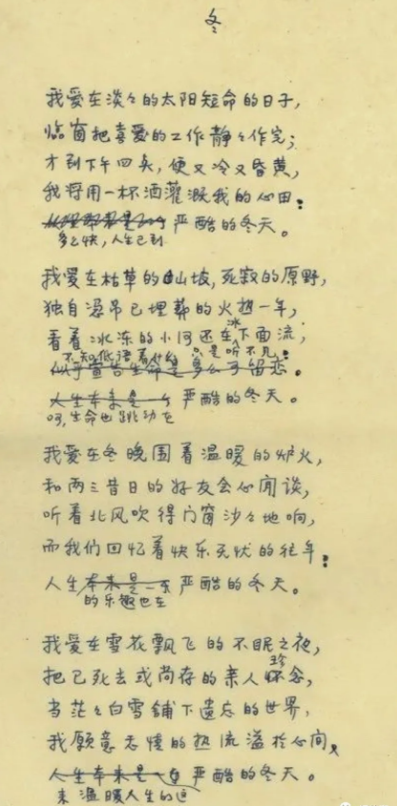

(穆旦早期诗歌手稿,照片网上下载)

(穆旦晚期诗歌手稿,照片网上下载)

二

正能量与负能量

最近,围绕我的武汉大学校友、作家方方,争议激烈。维护者为方方的良知、诚实、正义与悲悯所感动,称道她的《武汉日记》坦诚地与勇敢地记录了在武汉特殊时期的真实感受,她为生者、死者、弱者公开代言,与落伍者、孤独者、寂寞者同呼吸。而谴责她的则指责她的日记信息不全,内容消极,是不利于国家形象的“负能量”。有文章质疑她屁股坐偏了,并主张对这样的作家要保持警惕。

对于这类纷争,我们还是需要回归文学自身。

对于一个作家、一部作品,是否可用来自物理学的“正”与“负” 能量来评价?显然,这个提法预设了一个源自于道德的或政治的前提:“正”意味着“好”“光明”“向上”,利于宣传与政治正确性;而“负”意味着“不好”“失望”“向下”,不利于宣传与政治正确性。

其实,所谓的“正、负”也都是相对而言,比如在老子看来,“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善,斯不善矣。有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。”老子强调事物的正反二种力量的依存与转化(而非二元对立),“万物负阴而抱阳,冲气以为和”;“上善若水”;“知其雄, 守其雌”。相对于有、阳、强、雄、刚,老子更重视的是无、阴、弱、雌、柔。可见“正”与“反”是相互转化的一对结构。

文学不同于历史,也不同于新闻报道,文学以情为主,从个体视角呈现人心、人性与人道,就是文学的视角。在方方看来,“小说更宽阔地表达着一种人情和关怀。有时候会像老母鸡一样,护着那些被历史遗弃的人事,被前进的社会冷落的生命。陪伴他们,温暖他们,鼓舞他们。更或许,小说自己会呈现与他们同命相怜的气息,也需要他们的陪伴、温暖与鼓舞。这世上的强人或是胜者,经常是不介意文学的,他们更多的时候拿文学当点缀、当花环,但弱者们却经常拿小说当了自己生命中的一盏灯,水中的一根救命稻草,垂死时的救命恩人。”

方方写下的《武汉日记》彰显了一个有良知的作家对苦难时的见证、关切与思考,她为弱者为死者为边缘人的呼吁,恰恰有助于武汉救灾,也有助于我们从不同的面相了解疫情在围城中的各种境况。官员、记者、救灾者、医生、普通民众可以从不同的视角作出回应,但作家有自己独特的观察角度,也正是文学的立场。

(戴口罩的武汉作家方方,照片网上下载)

(戴口罩的武汉诗人小引,照片网上下载)

如果我们非要以正(positive,积极/明)、负(negative,消极/暗)的能量标准评价文学,那么,流传至今文学的伟大正典多数只能归为“负能量”了。

我们翻开《诗经》,多为哀怨之作,“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”,描述的是戍守边塞卫兵的归途之漫长。“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。”(曹操)抒发的是生命之短促与无奈。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”(王维)表达的是好友的离愁别恨,且不说杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,李白的“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”,以及李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,李清照的“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁”。这些字里行间不都是人生的愁苦、哀怨、失意、漂泊、生离死别么?

同样,在西方,荷马史诗、但丁《神曲》、班扬《天路历程》、艾略特《荒原》、加缪《鼠疫》、马尔克斯《百年孤独》中,叙述的不都是战争的血腥、人生的迷惘、人性的堕落、灾难的降临、爱的苦寻吗?在莎士比亚与汤显祖的伟大戏剧中,我们读到不是人之哀痛悲切、险恶奸诈、嫉妒伪善,野心勃勃与众叛亲离吗?当然,正反相辅相成,希望、温暖、爱心、治愈与救赎之光必定闪烁于绝望的顿呼与无尽的黑暗尽头,无论是以死亡对悲剧的净化、矛盾的和解、罪恶的宽恕,还是爱情的低吟抚慰、坚持真理的品格、信仰的救赎,它们都是事物的另一面,所谓“行到水穷处,坐看云起时”。

本文开头引用的雨果的那句名言前,还有一句:“人心比任何地方都更眩目,也更黑暗;精神的眼睛所注视的任何东西,也没有人心这样可怕,这样复杂,这样神秘,这样无边无际。”雨果写作《悲惨世界》,旨在揭示“男人因穷困而道德败坏、女人因饥饿而生活堕落、儿童因黑暗而身体羸弱”的悲惨现实,以此唤起宽恕与博爱精神。可见,古今中外的伟大作家都潜心致力于抵达黑暗深处,探究人性之美善丑恶。

三

敞开与遮蔽

我们为什么需要文学?了解文学、接近文学,对我们形成价值判断有什么关系?我喜欢台湾作家龙应台的一个很哲学的回答:“德文有一个很精确的说法,macht sichtbar,意思是‘使看不见的东西被看见’。……作家也分成三种吧!不好的作家暴露自己的愚昧,好的作家使你看见愚昧,伟大的作家使你看见愚昧的同时认出自己的原型而涌出最深刻的悲悯。……文学与艺术使我们看见现实背后更贴近生存本质的一种现实。”今天,我在网上读到杜骏飞对方方的评语:“文学界不是只有方方在言说,方方的讲述真诚而日常,所以是最能被我们看见的部分。”

当下,我们看见无数的方方们面对这一场突如其来的瘟疫,勇敢地发声。我听见阎连科先生的肺腑之言:“个人记忆改变不了世界,但它可以让我们拥有真实的内心。个人记忆不一定能成为改变现实的力量,但它至少可以在谎言到来时,帮助我们在心理打出一个问号来。......不能大声地讲,就做一个耳语者;不能做一个耳语者,就做一个有记性、记忆的沉默者。”

(台湾女作家龙应台,照片网上下载)

(当代作家阎连科,照片网上下载)

我们再来读读穆旦的诗,实际上他的写作涉及到了几乎都是“暗能量”的方面:战争、流血、暴力、瘟疫、贫困、饥饿、罪恶、苦难、危机。如名篇《防空洞里的抒情诗》《蛇的诱惑》《神魔之争》《饥饿的中国》《他们死去了》《在寒冷的腊月的夜里》等等,这诗名也能够反映这些主题。对于分裂的现代“自我”的深刻剖析,体现了穆旦式的现代诗人的自我认知,如《我》(1940):

从子宫割裂,失去了温暖, 是残缺的部分渴望着救援, 永远是自己,锁在荒野里, 从静止的梦离开了群体, 痛感到时流,没有什么抓住, 不断的回忆带不回自己,

与叶芝、里尔克、艾略特、奥登等现代主义诗人们一样,穆旦的诗是痛苦灵魂的挣扎与呐喊,对破碎的自我、残酷的现实、荒诞的文明的讽刺性和否定性的表达。如《诗四首》(1948):

在人类两手合抱的图案里,

那永不移动的反复残杀,理想的

诞生的死亡,和双重人性:

时间从两端流下来

带着今天的你:

同样双绝,受伤,扭曲!

一个洞察世相、满怀悲悯的作家总是致力敞开、揭示现实,让那些被有意或无意遮蔽的人或事被“看见”。学者曹元勇指出穆旦继承了鲁迅的批判性文学传统:“这种自我灵魂的分裂、矛盾、痛苦的残酷使得穆旦不仅超越了他的前辈诗人,如戴望舒、卞之琳、冯至等,而且使得他成为新诗史上在自我灵魂探险方面所达到的一个他人不可企及的巅峰。”

(诗人戴望舒+卞之琳+冯至,照片网上下载)

现代诗人好像一个历史的拾荒者,在文明的废墟或夹缝中,不遗余力地勘探、挖掘,拷问着现实的苦难与心灵的伤痛;同时,也在这个黑沉沉的世界撕出一道裂隙,从中瞥见一线光明,在美与爱、真与善、温柔与关切中吐露隐秘的希望。爱情组诗《诗八首》(1942)中,穆旦写道:

风暴、远路,寂寞的夜晚,

丢失、记忆,永续的时间,

所有科学不能祛除的恐惧,

让我在你的怀里得到安慰——

1942年初到1943年10月,穆旦参加了中国远征军入缅甸对日作战,历经了野人山的九死一生,后来写下了歌颂英雄的史诗《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》。1949年穆旦赴美国芝加哥大学研究生院攻读英美及俄罗斯文学。1953年,满怀报国热忱的穆旦携夫人周与良(芝大化学博士)一起回国,他在南开大学外语系教书,却不料因为他参加过抗日的缅甸战役而受到了巨大的冲击。1958年12月,穆旦被宣布为“历史反革命”,被剥夺了教学和发表作品的权利,到校图书馆被监管劳动。文革他再次受到被批斗、抄家、下放劳改。

(穆旦参加中国远征军赴缅甸作战,照片网上下载)

(穆旦与夫人周与良在芝加哥大学留学,照片网上下载)

即便在如此悲惨的环境中,穆旦并未低下高贵的头,他潜心翻译了雪莱、拜伦、济慈、布莱克、普希金、丘特切夫等浪漫主义诗歌,到70年代末又翻译了叶芝、艾略特、奥登等现代主义诗歌。我想,穆旦是以一种方式自我拯救,翻译成为他抵抗谎言与荒诞的避难所,“对他来说,从事翻译甚至具有了‘幸存’的意义——为了精神的存活,为了呼吸,为了寄托他对诗歌的爱,为了获得他作为一个诗人的曲折的自我实现。”(王家新语)我们在穆旦译的普希金《大海颂》中读到如此美妙的诗句:“再见吧,自由奔放的大海。/这是你最后一次在我的眼前,/翻滚着蔚蓝色的波浪,/和闪耀着娇美的容光。”

(穆旦译的普希金诗歌,照片网上下载)

(穆旦译的英国浪漫主义诗歌,照片网上下载)

(穆旦译的英国现代诗选,照片网上下载)

历史终究没有辜负这位忠实于艺术和良知的天才之子。时过境迁,在写作与翻译双重领域,穆旦得到了文学史家的高度肯定。王一川、张同道和戴定南主编《二十世纪中国文学大师文库》时,“用审美标准重新阐释文学史”,以“语言上的独特创造”、“文体上的卓越建树”、“表现上的杰出成就”和“形而上意味的独特建构”排名20世纪中国文学名家,穆旦被置于诗歌卷之首,位列郭沫若、艾青、闻一多、徐志摩、戴望舒、何其芳等诗人之前。

(2018年4月5日南开大学举办穆旦诞辰百年纪念会,刘燕摄)

(本文作者携女儿参加南开大学举办的穆旦诞辰百年纪念会)

巧合的是,雨果出生在1802年2月26日,而穆旦于1977年2月26日春天去世。在生命结束之前的1976年5月,时隔30多年后,穆旦再次写下了同名诗《春》。兹录于此,向足不出户、静候春天的英雄的武汉人民致敬,向依然坚守在文学花园勤劳耕耘、讲述着、传达着的人们致敬:

你们带来了一场不意的暴乱,

把我流放到……一片破碎的梦;

从那里我拾起一些寒冷的智慧,

卫护我的心又走上了途程。

……

被围困在花的梦和鸟的鼓噪中。

寂静的石墙内今天有了回声

回荡着那暴乱的过去,只一刹那,

使我悒郁地珍惜这生之进攻……

作者简介:

刘燕,北京师范大学文学院博士毕业,现任北京第二外国语学院文化与传播学院教授,曾在爱尔兰都柏林大学、美国密西根大学做访问学者; 研究领域为世界文学与比较文学、女性文学、基督教文学、国际汉学等;出版专著《艾略特》(2001)、《现代批评之始:T.S.艾略特诗学研究》(2005)、《<尤利西斯>:叙述中的时空形式》(2010)等;主编《从歌德、尼采到里尔克:中德跨文化交流研究》(2017)、《乔伊斯与东方》(2017)、《翻译与影响:<圣经>与中国现代文学》(2018)等。

(编辑:李思)