“1990年代后期,每年春天我都会在休斯顿待上一阵子,像切斯瓦夫·米沃什一样——他在克拉科夫和加利福利亚之间往返奔波,然后回到位于伯克利的一所小房子。每隔一段时间,我和米沃什会通过电话交谈。有一天,米沃什给我打电话,声音低沉而忧伤。交谈不久我便意识到他的情绪极度沮丧,需要我的帮助。最后他问我,亚当(这是他一向对我使用的正式称谓),请老实告诉我,我这辈子有没有写过哪怕一首好诗?”

这是波兰大诗人、1980年诺贝尔文学奖获得者米沃什的疑问,也是《轻描淡写》一书作者扎加耶夫斯基的疑问——而问题的答案,或许在阅读本书的过程中便不难发现。

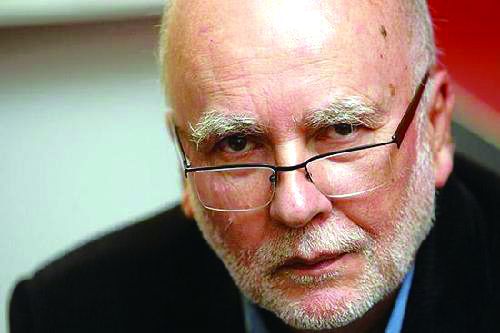

随笔集《轻描淡写》的作者亚当·扎加耶夫斯基(1945-)是波兰当代著名诗人、小说家和散文家,出生于波兰的利沃夫(今属乌克兰)。1945年雅尔塔会议后,利沃夫割让给前苏联,出世刚满4个月的扎加耶夫斯基随全家迁居西里西亚的格利维采,在那里度过童年和青少年时期。中学毕业后,扎加耶夫斯基进入波兰旧都克拉科夫首屈一指的雅盖沃大学学习哲学和心理学,获得哲学硕士学位。此后他先是在一个冶金学院任教,后到一家文学刊物做编辑,直到因参与政治抗议活动被除名。1982年,因团结工会争取民众权利引发的“工潮”,波兰当局发布戒严令,作为“持不同政见者”的扎加耶夫斯基虽未受到监禁,但仍因“个人原因”,被迫离开“营房般阴沉”的波兰,移居巴黎。在法国,他迅速加入到波兰移民知识分子小团体,参与文化刊物的编辑工作。1983年起,扎加耶夫斯基便往来于法国和美国之间,在多所大学教授诗歌和创意写作课程。扎加耶夫斯基现居克拉科夫,至今已出版诗集18种,散文、随笔11种,被公认为当代波兰最具国际影响力的诗人之一。

众所周知,波兰昔日的首都克拉科夫是欧洲文学名城,更是诗歌的中心——因为米沃什,因为扎加耶夫斯基,也因为被誉为“诗界莫扎特”的1996年诺贝尔文学奖得主辛波斯卡。德国哲学家西奥多·阿多诺曾说:“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的,也是不可能的。”但波兰诗人们似乎并不认同这一观点,上述诗人都以各自不同的风格书写波兰(以及欧洲的)历史与更为深广的人性。对他们而言,幸或不幸,作为一名波兰诗人,“二战”前的德国占领和战后的苏联瓜分(本书中使用“重置”一词)都是无法言说的痛楚,也是无法擦除的记忆。他们或许没有直接书写现实政治,但绝非对政治漠不关心。他们所做的,是“通过对日常生活的描绘来反抗意识形态的侵袭”。在这一方面,扎加耶夫斯基与他的前辈切斯瓦夫·米沃什(以及兹别格涅夫·赫贝特)相比,可谓青出于蓝而胜于蓝。

早在大学毕业前后,扎加耶夫斯基便开始了小说和诗歌创作。在克拉科夫,扎加耶夫斯基所投身的诗歌运动,后来被文学史整体命名为“新浪潮”。其实,在波兰“新浪潮”这一名号之下各地存在若干派别,如华沙的杂交“方针”诗社,弗罗茨瓦夫的“阿果拉”诗社和“六六”诗社,波兹南的“考验”诗社,科托维茨的“上下文”诗社,等等。扎加耶夫斯基组织和参与的克拉科夫诗歌派别名为“现在派”,该派受到美国“垮掉派”诗歌、法国“新新小说”以及英国“愤怒的青年”等西方文学思潮影响。在内容题材方面,该派指责当代诗歌和小说逃避现实、缺乏探索当代问题的热情和追求真理的勇气,主张恢复诗歌讲真话的权利,重提诗人独立思想的天职。在诗歌形式方面,扎加耶夫斯基等人则主张诗歌不应讲究韵律,其形式应更接近散文。由此,扎加耶夫斯基“以一种诗学的反叛姿态登上诗歌历史舞台”,开始在波兰战后文人团体中崭露头角。

1980年代以后,由于外部环境的变化,扎加耶夫斯基的诗风也为之一变:原本富于进攻性的“干预政治和社会生活的抒情诗,逐步演变成对政治和社会斗争保持一定情感距离的、讽刺的、观察世界的和具有形而上学色彩的抒情诗”——诗歌是文学而不是政治。阿多诺所谓奥斯维辛悲剧之后不应再写诗的观点,在扎加耶夫斯基看来过于片面——在面对世界的苦难和残酷时,诗歌自有其无可替代的功能。一方面,奥斯维辛存在于人们的记忆之中,成为民族文化遗产的一部分;另一方面,诗歌同时也有愉悦和游戏的成分,没有哪个奥斯维辛可以将它完全清除。因此,作为诗人,不仅应该铭记奥斯维辛的残酷,也不应忘却诗歌的游戏功能和欢乐时刻,并应当与读者分享这种诗歌的体验。扎加耶夫斯基承认,当下许多诗歌——包括他本人的诗作——并“没有致力于寻求人类和世界的真理,而是局限于追寻自由,在世界的海滩上收集一些漂亮的小玩意、鹅卵石的贝壳”。然而,在他看来,这并不意味着诗歌的衰落。诗歌可以描写平凡的事物,但诗歌的情感却不能平凡,它能让读者看到隐藏在远处的战栗和狂喜。这种追求精神崇高而又不忽略生活日常性的存在,被扎加耶夫斯基恰当地描述为苏格拉底“理性的狂迷”说。这也是扎加耶夫斯基对米沃什满心崇拜的根本原因。照他的说法,米沃什改写了安泰的神话:一个人同时接触大地和天空才会恢复力量。换言之,唯有理智与情感的完美结合,才能造就不朽的诗歌。

纵观扎加耶夫斯基的作品,有一条主线贯穿始终,那就是:以对不合理社会制度与秩序的反抗始,到与世界和上帝的和解终。事实上,这一条主线也体现了历史悠久、源远流长的波兰诗歌文化传统。历史地看,无论是文艺复兴时期的科哈诺夫斯基和巴洛克时期的萨尔别夫斯基,还是启蒙时期的克拉西茨基和浪漫主义时期的“一出娘胎就受着奴隶的煎熬,在襁褓中就被人钉上了锁链”一代人的代表密茨凯维奇,波兰诗人在欧洲文学史上皆深具影响力,很大程度上正是由于他们的反抗意识。20世纪波兰著名文艺理论家维托尔德·贡布罗维奇在《反对诗歌》中批评诗歌的“甜蜜性”,称诗歌是过度的文字、过度的隐喻、过度的崇高和过度的提纯,很显然,他反对的是脱离社会现实的所谓“纯诗”。在这一点上,扎加耶夫斯基与贡布罗维奇的看法高度一致。

不仅如此,除了继承古典的波兰诗学传统,扎加耶夫斯基还从当代两位大师——米沃什和赫贝特那里汲取了养分。从赫贝特那里,他学到“反讽”——一种对于世界审慎质疑而富于幽默的态度;从米沃什身上,他继承“希望”——后者倡导一种“希望的诗学”,一种对于历史和存在的信心,它们来源于担当的勇气,来源于对客观真相的探索。作为诗人,扎加耶夫斯基既拥抱了米沃什的诗歌之火,又延续了赫贝特独具特质的“反讽”精神。这两种特质融汇在他晚期记述个人游历或怀旧的作品(如《轻描淡写》)之中,形成鲜明的创作特色,或可称为“个人历史化”的抒情。

《轻描淡写》开头第一句“我不会和盘托出。事实上也没什么大不了”便从侧面揭示出本书所体现的自传体本质,既有所流露亦有所保留。从创作的角度看,这或许有过度解读之嫌,可扎加耶夫斯基本人的确一向长于自我反思。读者倘若阅读过其早期散文集,特别是《两个城市》《另一种美》和《捍卫热情》等作品,再来读《轻描淡写》(本书波兰语版原著于2011年出版),就会发现这其中有一些似曾相识的话题,也会明白这就是扎加耶夫斯基作品恒久不变的主题,比如文化多样性、科学与人文、艺术与人生,等等。作者复杂的思想时刻处于“自我反省”和“自我纠缠”的状态,在几番斟酌审视之后——他往往信手拈取某一话题,稍加推演,随即任其发展,不久又将其重新捡拾加以审视——其思想观点由此便得以进一步升华提高,同时亦能给读者带来莫大的精神享受。

以本书中作者对故乡利沃夫爱恨交织的复杂感情为例。作为长期流亡海外的作家,扎加耶夫斯基作品中最重要的主题之一就是自己与故土家园的情感联系。读者不难从书中读出作者对故乡利沃夫永久的眷恋。家园丧失是扎加耶夫斯基一家人心中沉重的伤痛,而扎加耶夫斯基作品中最广为流传的诗集《去利沃夫》便受到家人有关故乡种种传说的启发。因此,出于对故土的深切思念,作者在书中以大量的笔墨描绘了各种类型的迁徙,包括地域、社会经济、文化等多个层面,以此来为自己所经历的背井离乡找到合理定位,同时也有助于在读者群中引发更为广泛的共鸣。

如此一来,将扎加耶夫斯基称为背井离乡之人或许会稍显夸张。作者不惮将确切的历史事实(如德奥占领、纳粹集中营等)与难以名状的内心感受分隔开来,这种勇气与理性精神,无疑令人钦佩。但与此同时,正如扎加耶夫斯基在书中坦承的那样,他本人在流亡迁徙或“重置”过程中所承受的苦痛远不及他人。事实上,他往返于两城之间的生活模式颇为令人羡慕。不少作家(例如谢默斯·希尼)都认为人若于两座迥然不同的城市之间往返,其生活将极为充实而丰富。不过,扎加耶夫斯基的大部分想象仍以离弃的波兰故乡为背景,其原因或许可从作者稍显浪漫色彩的论断中见出端倪——“生活的悖论在于,人唯有失去后才能明白其意义”——对扎加耶夫斯基而言,可谓此心归处,永是吾乡。

“在格利维采,父母时不时地谈论故乡利沃夫,他们,以及和他们经历相似的受迫的移民,用绵长的回忆织造出一个失乐园一般的故乡神话。”扎加耶夫斯基曾以一种标准的诗人的敏感刻画那些利沃夫的老居民,他们将对乡土的眷念视为一种忠诚,并愿意与这一种忠诚相依相伴,直到将其带进坟墓:“经过战争和放逐后,他们紧紧抓住了老家剩下来的一切”;他们视自己为利沃夫记忆的捍卫者,能活多久,就捍卫它多久,捍卫关于这座城市的记忆,捍卫以它为背景的每一个故事。

然而扎加耶夫斯基本人却志不在此。他对利沃夫并无深切记忆,也不愿人云亦云地加入父辈的乡愁大合唱。只不过,由于父辈倾心描绘故乡的美丽,他不由自主地对自己所居的城市格利维采产生强烈而持久的鄙视和轻蔑。他把自己看作“中间者”(即“第三类人”),或无家可归者;他游离于现实之外,不无愤激地说:“从现实里,我只不过获取一些生活的必需品而已”,同时也从不承认利沃夫是他真正的故乡,因为那个被父辈神化的地方,已在波兰进入红色时代之后彻底变样。像前辈诗人米沃什或赫贝特,扎加耶夫斯基反躬自问:为什么我能写诗,我能在克拉科夫找到“此心安处”?——那是因为,我没有真正体验过背井离乡的痛苦啊!而那些利沃夫的“迁居客”,他们根本无法“看向高处”,无法抽离地、艺术化地书写,将刻骨的思乡之情平静地融汇于笔端。他们无力书写对于故乡的记忆,因为对他们来说,记忆是需要用一生去捍卫的东西,这样悲壮的事业容不下诗的轻盈。这也是扎加耶夫斯基始终如一的信念:艺术高于生活,但与此同时艺术也会“扭曲”现实。

与扎加耶夫斯基同在休斯顿大学讲授创意写作的作家但·莱芬伯格曾说过,扎加耶夫斯基相信自然的事实甚于观念,他总是“像谈论神秘之物那样谈论新洗的亚麻布或新鲜的草莓”。评论家桑塔格则盛赞扎加耶夫斯基的诗歌,是“对平静、同情、忍耐,对日常生活之宁静与勇气的赞美”。从这个意义上说,扎加耶夫斯基就如米沃什赞叹的那样,写下了“对时间之流的沉思”。他“回忆”历史的疼痛,试着从中找到某种人性的东西,并将历史转化为抒情,转化为一种悲剧性的愉悦时刻。

除了对故乡的眷恋之情,书中还有更多关于自我与他者、青年与老年、历史与现状等鲜明对比的思考。作者对于自己那些长辈——思想执拗的亲戚和性情古怪的教授——的回忆,刻画得尤其哀婉动人,不仅描摹出作者本人年轻时代意气风发的形象,更体现出他对于那些长者充满温情的敬意和怀念。书中关于作者在学生时代参与文学和政治活动的生动回忆,既有热情洋溢的讴歌,又不乏客观冷静的思考,使得本书与时下出于自恋目的、内容上难掩轻率的多数自传写作相去甚远。值得注意的是,作者选取素材的角度也颇为独特:看似漫不经心的讲述,其实饱含作者的良苦用心。他选择“只讲述那些富于洞察力或启示的故事”,犹如惊鸿之一瞥,使得叙事本身兼具密度和粒度(granularity)。“粒度”一词,是扎加耶夫斯基评判文学作品的重要标准,令人印象深刻。当然,这种叙事方式本身也具有道德启示的意义:一个人谈论自己时,应该如何避免自鸣得意。正如扎加耶夫斯基在书中反复申述的:生活,不应该是一所教人冷酷无情的学校,而应当是实施“同情教育”的场所。

扎加耶夫斯基推崇的哲学家西蒙娜·薇依在名作《重负与神恩》中曾经断言:艺术不能,也从来不该脱离重力和引力,脱离世间的一切的痛苦和丑恶——艺术家必须明白,只有意识到自身的束缚和局限,才能真正追求明晰而完美的表达——这也可作为狂喜的另一个定义:狂喜意味着摆脱一切痛苦、丑恶与苦难,而专注于美。对扎加耶夫斯基而言,正如他再三宣称的:纯粹狂喜的艺术品却只能令人不快,或漠然置之,因为“准确地来说,轻重明暗,痛苦与狂喜无尽的争斗,乃是艺术的根本”。这是尼采在《悲剧的诞生》中念兹在兹的“艺术拯救人生”的学说,但也许的确反映了生活与艺术二者关系的本质。正如扎加耶夫斯基在本书结尾处所言:

“轻描淡写——真的是诗歌的上佳定义。在晨雾弥漫的日子,在清澈寒冷的早晨,诗歌的这一精彩定义错误地预示着和煦的艳阳。这是轻描淡写,除非我们能领会其中的深意——那时它才表达出真理;但当我们再次离开它——因为诗歌不可能成为永久的家园——它又变回为轻描淡写。”

总体而言,无论从思想性或是艺术性方面看,《轻描淡写》一书皆达到很高的水准。用《哈佛评论》书评家莱昂纳多·克雷斯的话说,通过对日常生活与文学艺术关系的思考,本书“致力于描绘一种非理性却饱含情感与人性的思维方式,这一方式会欣然接纳那些需经内心共鸣而非理性思辨才能触摸到的情感。它的存在,既暴露出理性思辨的局限性,也证明了人类情感纠缠可能达到的深度”。可见,本书的确无愧于扎加耶夫斯基作为“欧洲一流思想家”的美誉。

(编辑:李思)