摘要:汪曾祺从1980年代到1990年代末,陆续写作了十余篇解读沈从文的文章。汪曾祺的这一文学行为贯穿其复出文坛后,整个创作时期的始终。通过对沈从文作品社会意义和美学意义的挖掘,汪曾祺不单单以“夫子自道”的方式,回应了1980年代批评界对其创作的质疑,更借此建构起自己的文学传统,确定了自身在文学史上的位置。

1961年,汪曾祺与沈从文在北京中山公园

汪曾祺对沈从文的解读,是从1980年代初开始的。当时汪曾祺准备为沈从文要出的选集写个后记,将其主要作品系统地重读了一遍。这一重读沈从文的行为导向了两个结果:第一是汪曾祺不久后表了《沈从文和他的<边城>》,此后他持续对沈从文作品和为人进行解读,这一行为延续到1990年代末(以1997年的《梦见沈从文先生》为止),汪曾祺陆续发表十余篇解读沈从文的文章。第二个结果,是这一次重读触发了汪曾祺的创作冲动,“他的小说,他的小说里的人物,特别是他笔下的那些农村的少女,三三、夭夭、翠翠,是推动我产生小英子这样一个形象的一种很潜在的因素。这一点,是我后来才意识到的。”1 换言之,汪曾祺重出文坛开始创作,与他对沈从文的作品的再解读几乎是同步进行的,他的“再解读”和“再创作”之间或者还有某些潜在的深层次关系。汪曾祺的沈从文解读,构成其独具特色的文学批评行为,他在解读沈从文的过程中为自己的创作寻找到“文学传统”,从而确定了自己和时代的关系。1991年,他“坦然欣赏”接受自己是废名、沈从文之后的京派传人2。至此,被1980年代的批评家们视为“横空出世”的汪曾祺,终于在文学史的坐标上确定了自身的位置,他的文学实践也开始进入现当代文学史的书写范畴。

“好看的应该长远存在”

汪曾祺的沈从文解读多以“零碎”的形式展开,最早公开发表的《沈从文和他的<边城>》,从形式上看,就颇类似中国传统的评点式批评。这固然和汪曾祺自己的文字风格相关,也和沈从文的“谨慎”有直接关系。在1980年春,汪曾祺就沈从文的评价问题和一位友人的通信中,就提到“目前我还是只能零零碎碎地写一点。这是我的老师给我出的主意。这是个好主意,一个知己知彼,切实可行的主意”。3 零碎的札记式的点评,实际上可以回避一些在当时仍处于争议之中的问题,比如对于沈从文这样的作家,如何在文学史上定位。这一定位的背后,不单单是一个“个体”的评价问题,实际牵扯到的必然是整个文学史评价体系和文学史观的建构问题。因此汪曾祺在《读书》上发表的第一篇解读沈从文的文章,选择重读其名作《边城》,拉杂写来,重点谈三个方面的问题,一是《边城》如何写人;二是《边城》如何写景;三是《边城》在文体结构上的特点,至于结论,其实是非常“模糊”的一句总括,即三十年来,作为“作家”的沈从文很少被人提起,那么现在重读沈从文,其作品意义何在?汪曾祺给出的答案是“好看的应该长远存在”。4

边城风物

“好看的应该长远存在”显然和当时文学批评的主流价值观相去甚远。1980年代初的文学批评依然是“唯认识论”为主导性文学观,即将认识论作为唯一的观察事物的方法和视角的一种理论,并将其用于观察文艺和指导文艺。5 而从创作方法论上看,这一时期延续的社会主义现实主义创作理论,在艺术方法上讲求真实性、主客观性及典型性等问题;在政治性上则强调社会主义意识形态对文学的要求,并引申出关于浪漫主义、人民性、历史性等概念的探讨。这一话语体系对当时文学的创作方式和价值评判产生的影响是决定性的。从文学批评的角度看,“唯认识论”和社会主义现实主义强调的是作家对现实的认识和反映;并以作品对现实反映的真实、深刻程度来作为文学的最高标准。沈从文“出土”后所面临的主要质疑之一便是作品的真实性及现实意义问题,在1980年代几本代表性的现代文学史著作中,对沈从文的批评就多从这一层面生发,黄修己称其创作“没有深入到生活的底蕴”、“思想上的局限”“使他未能更深刻地反映现代中国的现实”;6 唐弢则认为“就沈从文创作的基本倾向而言,总是有意无意地回避尖锐的社会矛盾,即或接触到了,也加以冲淡调和”;作品“缺少现实的社会意义”。7 在同一时期,汪曾祺重新开始的创作,遭遇的批评和沈从文惊人地相似,1981年7月的《作品与争鸣》上发表的国东的《莫名其妙的捧场——读〈受戒〉的某些评论有感》一文,便质疑了《受戒》的真实性,“我们不要求把文艺作品写成社会发展规律的图解,但如果作品中的人物脱离了典型的社会环境,即使细节写得真实、生动,也不能说这作品是真实的,典型的”,8 在他看来,《受戒》显然是“不真实”的。这一批评和1980年代文学史写作中沈从文遭遇的批评方式,显然源自同一批评话语体系,即现实主义批评话语。和“好看”相比,真实是否更重要;真实的本质是什么;或者说,决定艺术价值的到底是什么,在1980年代初的文学界,恰恰是争议不断的话题。从“写本质”到“写真实”的文艺论争,实质上都是对这一批评话语体系的改造和冲击。

汪曾祺在公开发表的重读《边城》一文中没有正面回应这种争议,但在私下给友人的书信中,则明显表现出对沈从文被文学史遗忘或忽视的不平:“请容许我说一两句可能也是偏激的话:我们的现代文学史(包括古代文学史也一样)不是文学史,是政治史,是文学运动史,文艺论争史,文学派别史。”9 这种文学史的写作标准在汪曾祺看来,是只考虑到作品的政治倾向和写作者的政治立场,而将作品的社会意义和美学意义排除在外了。同时,他也在信中直接回答了在公开发表的文章中回避的问题:沈从文作品的“思想”性。面对批评者“没有思想、没有灵魂、空虚”的评价,汪曾祺的回应是沈从文作品中的核心思想或者说现实主题便是沈从文对“民族品德重建”问题的思考。这一论点在他后来的沈从文解读中不止一次再现。可见,在1980年代初,汪曾祺便已经初步搭起了自己的沈从文评价体系,从“社会意义”和“美学意义”两个方面入手,对沈从文的创作进行重新评论。

此后,汪曾祺多次发表对沈从文作品的细读文章,包括《读<萧萧>》《沈从文的寂寞》《又读<边城>》《中学生文学精读<沈从文>》等,都是结合作品对沈从文作品的“好看”即美学意义进行阐释。这一意义的发掘仍然集中在几个领域:语言、文体结构、人物与风景,并以大量的文本细节分析作为支撑。汪曾祺对沈从文创作美学意义的解读中,也伴随着他对自己的创作经验的总结,如《<大淖记事>是怎样写出来的》中,他提到自己写巧云尝尿碱汤是对沈从文“贴着人物写”的注脚;他作品中的风俗描写和《边城》中划龙船一样,是与故事、人物密切相关的;甚至他对生活的细致观察和热情也和沈从文一样。在《小说创作随谈》《小说技巧常谈》《谈风格》《小说的散文化》等创作论中,汪曾祺也多处将自己1980年代的文学实践和沈从文的创作经验之间进行勾连。从这个角度看,汪曾祺解读沈从文的同时,也在进行自我阐释,并借此回应文坛及批评界对他创作的批评,是某种程度的“夫子自道”。对于这一点,汪曾祺自己也很清楚,他在评论废名时曾坦言:“我讲了半天废名,你也许会在心里说:你说的是你自己吧?”10 这问题同样也适用于他的沈从文解读。汪曾祺通过对“好看”的阐释,提供了一种新的小说批评标准,而他结合自己的创作实践对沈从文写作技巧的解读,则为一种“非主流”的小说美学的建构奠定了基础。汪曾祺后来以“散文化小说”来概括这类小说的特色,并建立起了自己的小说理论体系。

“社会主义条件下”的解读

汪曾祺的沈从文解读自1980年始,这一年,也是沈从文1949年以来发表作品最多的一年。从1979年起,国内慢慢出现为沈从文“平反”的声音,到这一年达到第一个小高潮,既表现为新作品的发表和旧作的再版,也表现为研究界对他的再评论。《沈从文和他的<边城>》的结尾,汪曾祺提供了写作的时代语境:“现在,似乎沈先生的小说又受到了重视。出版社要出版沈先生的选集,不止一个大学的文学系开始研究沈从文了,这是好事。这是‘百花齐放’的一种表现”。11 显然,能对沈从文的作品重新进行评价,是因为此时的时代语境重新走向开放,这一社会背景为汪曾祺重新评价沈从文提供了一个契机。另一方面,这种批评话语上的“松动”不可能一蹴而就,文学虽然被认定不再是政治的附庸,“政治决定论”依然在此后相当长的时间内影响到文学批评。体现在对作家创作的批评上,要对其创作的“性质”(进步或落后)进行界定。严家炎在《中国现代文学流派史》中评论论汪曾祺时,便强调汪曾祺的小说比起此前的京派小说来在境界上已经更进一步,这种“进步”性体现在汪曾祺的作品“洋溢着一种暖意,一种美的力量”,“无论是《羊舍一夕》中的四个孩子,或者是《大淖记事》中巧云和十一子之间坚贞的爱情,都是在一定程度上沐浴着新的思想阳光的新的形象。这也许可以看作京派在社会主义条件下的一种发展”。12 汪曾祺的沈从文解读,也和这一时期的创作一样,可以看作是在“社会主义条件”下进行的,这一条件也决定了汪曾祺在“定位”沈从文时使用的“关键词”。

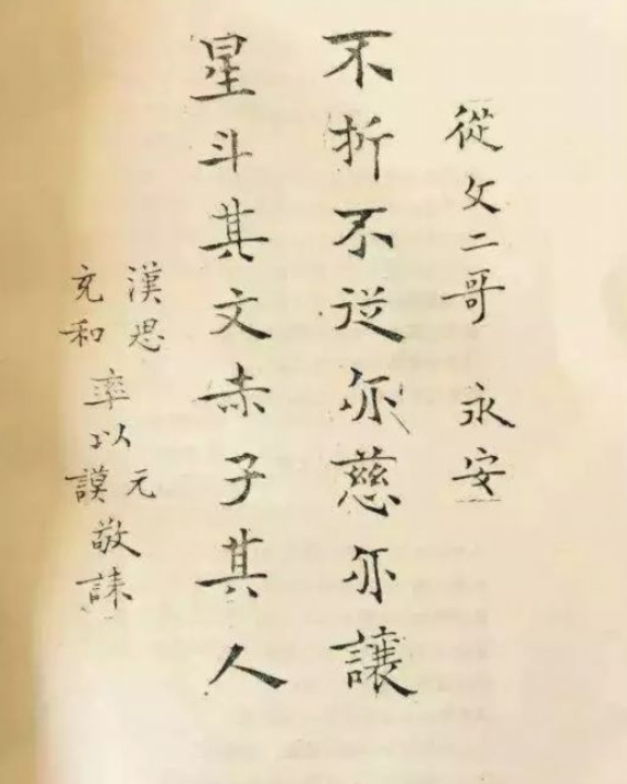

汪曾祺在其持续的沈从文解读中,反复强化了沈从文为代表的这类文学创作的“社会意义”。在1980年代的沈从文研究中,就作品的“倾向性”、“思想性”做出解释,几乎是所有研究者必须面对的问题。1982年所作的《沈从文的寂寞》中,汪曾祺便将沈从文概括为“一个热情的爱国主义者,一个不老的抒情诗人,一个顽强的不知疲倦的语言文字的工艺大师。”13 “爱国”这一在当时带有特定政治意味和指向的词,同样被汪曾祺进行了“改造”,转化为“对民族兴亡”的关注和对民族复兴事业的坚持。在这个层面上看沈从文的作品,当然也就具有了相当积极的“社会意义”。汪曾祺的沈从文解读,在1988年沈从文去世后曾达到一个小高潮。他连续创作发表了《一个爱国的作家》(《人民日报·海外版》1988年5月20日)、《星斗其文,赤子其人》(《人民文学》1988年第七期)、《沈从文专业之谜》等文,尤其是《一个爱国的作家》,篇幅虽短,但从发表地的特殊性质来看,这篇短文无异于汪曾祺试图为沈从文的创作“定性”之作,这一目的在文章的开篇便表露得相当清楚:“沈先生已经去世,现在是时候了,应该对他的作品作出公正的评价,在中国现代文学史里给他一个正确的位置”。14 与1980年代初评点《边城》时的小心翼翼相比,此时汪曾祺将“沈从文放入中国现代文学史”的诉求已相当明确和坚定。事实上,沈从文应不应该进入文学史,以及在文学史中给他一个怎样的位置,在整个1980年代的文学史研究和写作中都是争议话题。沈从文自己对这一话题也表现出相当的关注。1979年8月,北大等九院校编写组编写的《中国现代文学史》出版,对沈从文的评价仍然不脱“反动性”,15 沈从文看后在此后的书信中多次提及此事;同一时期,他向老友推荐司马长风的《中国新文学史》,并对夏志清的文学史表现出相当的兴趣。可见,对于自己在文学史上的评价问题,沈从文虽然低调,但并非全不在意。从当时大陆的文学史写作来看,要给沈从文一个正确的位置,同样需要正面回应传统文学史写作中对他作品思想性、倾向性的质疑。因此汪曾祺这篇短文很罕见地没有以他擅长的作品点评的方式展开,而是直面沈从文批评中常见的三类“误解”:“不革命、没有表现劳动人民、美化了旧社会的农村”。事实上,这套批评话语的背后的支撑仍然是“反映论”、“典型论”及“真实论”,即是否遵循“现实主义”写作原则的问题。这当然不单单是沈从文面临的问题,同时也是汪曾祺自己在重回文坛后一直面临的质疑。李陀曾指出“记得有人曾指责汪曾祺的小说不真实,那是因为他们还是以写实的眼光去审度和感知这些已不是着重写实而是营造意象的作品。”16 汪曾祺的辩护中,以沈从文的写作选材、对底层农民和士兵的爱、及田园牧歌背后隐伏的悲痛一一回应三类误解,并将沈从文定位为“极其真诚的爱国主义作家”。

沈从文去世后,张充和题写的挽辞

沈从文去世后,张充和题写的挽辞

在肯定了沈从文创作的社会意义的前提下,美学意义的发掘也就被赋予了意义。在将沈从文为代表的这类美学风格的作品重新纳入主流批评体系的同时,汪曾祺实际上松动了1980年代初的批评话语体系。他对沈从文的作品的评价“好看”,很容易让人联想到他对自己作品的评价:“写得比实际生活更美一些,更理想一些”。17 “写得比实际生活更美更理想”这一创作理念,实际要面对的是“现实主义”对于“写真实”的定规。汪曾祺在为这种创作方法寻找合理性时,完成了他对社会主义现实主义这一概念的个性化阐释。在他看来,社会主义现实主义后来被修订发展为“两结合”,即革命的现实主义和浪漫主义相结合,这里的“浪漫主义”便可以理解为创作中的“诗意”和“理想”。在这个层面上,沈从文“好看”的作品和他自己作品中的理想化书写,都可以纳入“现实主义”的范畴。汪曾祺的第一篇沈从文解读中,在肯定了《边城》的“好看”的同时,对《边城》之所以“好看”——其独特的艺术手法进行细读,其本身便是对以政治倾向为文学评价标准的文学史写作的质疑。在对“文学性”的重提下,汪曾祺实际上也在试图“动摇”1980年代初的文学批评体系。在对“现实主义”话语的“改造”中,汪曾祺按照自己的创作经验,重新阐释了何为“现实主义”,以及和现实主义相关联的一系列理论范畴,如浪漫主义、真实论、人民性等等。“‘社会主义现实主义’和‘两结合’经过汪曾祺的转述,变成了两个相对符合1980年代话语逻辑的范畴,‘写得比实际生活更美一些,更理想一些’,社会主义的革命文学理念在他这里被轻巧地转化成了一种文学的‘浪漫主义’,即它们不再单纯地是一种文学政治化形态,而更加获得了一种属于文学自身的性质和解释方式。”18 同样,通过将沈从文的创作,放置于经过改造的“现实主义”创作和批评框架内,汪曾祺从沈从文作品中发掘出的“美学意义”就有了落脚之处。汪曾祺对沈从文创作赋予“正当性”的同时,实际也回应了长久以来对他自己写作的质疑:他在1980年代面向“过去”的写作,他对“旧中国”小市民题材的浓厚兴趣,他对现实的诗意化呈现,也就同时获得了“合法”存在的理由。

作为“传统”的京派

如果说在1980年代的沈从文解读中,汪曾祺从社会意义和美学意义两方面,努力为沈从文为代表的文学风格,寻找文学史上的定位。那么至1980年代末,他被指认为“京派最后一个作家”,可以说是他自己进入中国现代文学史的开始,这一历史位置的获得,与以沈从文为代表的“京派”获得认可是同步进行的。

最早提到汪曾祺与京派的关系,是严家炎的《中国现代小说流派史》。在1989年出版的该书中,严家炎称汪曾祺的写作特点“大体也可看作废名、沈从文影响之下的京派小说的一般特点”,19 明确将汪曾祺写作纳入了京派文学传统之中。对此,汪曾祺在后来写给吴福辉的信中称:“严家炎在写流派文学史时把我算作最后的京派,征求过我的意见,我说:可以吧,但心里颇有些惶惑。”而到了1990年吴福辉编选的《京派小说选》面世时,汪曾祺表示“读了你的前言,才对这个概念所包含的内容有一个清晰的理解。才肯定‘京派’确实是一个派。这些作家虽然并无组织上的联系,有一些甚至彼此之间从未谋面,但他们在写作态度和艺术追求上确有共同的东西。”20 至此,汪曾祺确认了“京派”这一文学传统的存在,也确认了自己在这一传统中的位置。

汪曾祺在西南联大读书时与同学合影(左起:李荣、汪曾祺、朱德熙)

汪曾祺最早提到“京派”,是在《西南联大中文系》一文中:“如果说西南联大中文系有一点什么‘派’,那就只能说是‘京派’。西南联大有一本《大一国文》,是各系共同必修。……选了丁西林的《一只马蜂》,就有点特别。更特别的是选了林徽音的《窗子以外》。这一本《大一国文》可以说是一本‘京派国文’。严家炎先生编中国流派文学史,把我算作最后一个‘京派’,这大概跟我读过联大有关,甚至是和这本《大一国文》有点关系。”21 此时,汪曾祺或许对何为“京派”并无清晰理解,因此在其所举例证中,把丁西林算作京派同人,反而没有列朱光潜《文艺与道德》(节录)、《自然美与自然丑》(节录)及沈从文《我的创作与水的关系》等几篇入选这本教材的文章。和别的京派作家相比,汪曾祺最大的不同在于他没有参与过1930年代京派的文学活动,当时京派中的学生辈如卞之琳、李广田、何其芳等人在汪曾祺开始创作的时候也已经是进入师长行列。汪曾祺之所以被纳入京派,当然不仅仅是这本教材的缘故,他和沈从文的师承关系,及他的早期作品多发表于朱光潜主编的京派刊物《文学杂志》上,都是他被纳入京派的重要原因。

虽然在学界提出“京派”这一概念之前,汪曾祺对此了解甚少。但显然,汪曾祺对确立自身所处的“文学传统”有着相当自觉的意识。所谓文学传统,是“带有某种内容和风格的文学作品的连续体。这些内容和风格体现了沉淀在作者的想象力和风格中的那些作品之特征” 22 文学传统之于创作者个人,意义不尽相同,艾略特在重新阐释传统的价值时,不再把“传统”和“个人才能”放置于对立关系中,而是证明了传统对于一个创作者的重要性,它帮助个体获得“历史意识”,“就是这个意识使一个作家成为传统性的。同时也就是这个意识使一个作家最敏锐地意识到自己在时间中的地位,自己和当代的关系”。23 汪曾祺在提及沈从文时,反复强调他和沈从文之间的师承关系,并主动将这种现实关系和其文学创作进行关联,从不回避反而是凸显沈从文对自己创作的影响,他在提到沈从文“贴到人物写”的创作理念;对民俗风情的兴趣,对现实生活的“热情”、对人物的“温爱”、对文体的细致经营、细致入微的观察角度甚至是沈从文和“水”的关系上,都表现出对老师的创作观到创作方法的全面接受和认同,似乎从不担心这种解读对自身文学艺术独创性是否会带来质疑。这一对待“传统”的态度,也许多少也有沈从文对他的影响,“我的老师沈从文承认他受过废名的影响。他曾写评论,把自己的几篇小说和废名的几篇对比。沈先生当时已经成名。一个成名的作家这样坦率而谦逊的态度是令人感动的。”24 当然,沈从文和汪曾祺也都有这样的自信,即承认传统的影响,并不会遮蔽其个人创作的独特性。

汪曾祺不仅仅是在“认知”传统,更一步说,他还在主动“建构”自己的文学传统。在他的文学批评中,最成体系也最能体现其个人风格的是“散文化小说”这一理论的建构,而在对这一小说美学的渊源进行梳理时,废名——沈从文——汪曾祺这一现代散文化小说的发展线索,便是汪曾祺自己主动建构起来的。早在1984年,汪曾祺便在《谈风格》中提到对自己影响最大的中国作家有沈从文与废名。他谈及废名的作品是“用写诗的办法写小说”,以及废名行文中追随流动的意识,无意中与西方意识流小说合拍。废名的许多创作特点,在无疑对沈从文及汪曾祺对产生了不小的影响。1986年,当汪曾祺全面论述散文化小说的美学特征时,沈从文的《长河》和废名的《竹林的故事》都成了他用以举例的代表性文本。他自己的创作当然也归属于这一文学史序列之中。换言之,当严家炎、吴福辉关于“京派”的文学史叙述还未出现之前,汪曾祺已经相当“敏锐”地位自己发现并建构起了“文学传统”。

80年代末,汪曾祺在家中写作

汪曾祺面对京派传统的“热情”,或者与他在1980年代文坛上的“尴尬”位置有关。汪曾祺及其创作在相当长的时间内,都让评论家们“无法定位”。他曾被归入“乡土文学”、“京味文学”、“寻根文学”等多种文学潮流之中,但显然他最清楚自己的创作在文学资源、创作理念和美学风格上与同时代创作者们的差异所在,如果要对汪曾祺的创作进行归类的话,在他自己建构的“散文化小说”,及后来出现的“京派”文学传统中,才能找到最适合他的位置。吴福辉称在“京派”被确认的过程中,“作家和研究者终于走到一处,联手锻造文学史”25,就汪曾祺对京派文学传统的态度而言确属事实。希尔斯认为:在极权社会里,对出版的控制更为集中,“作家协会”或“作家学院”会更坚持文学的所谓正统性,这也就限制了作家在最适宜于它们的传统之中写作的自由。对那些在政治和宗教观点上与协会或学院官员不相一致的作家,这类限制显得最为明显。26 汪曾祺在谈及沈从文、废名在文学史上被不公平对待时,往往呈现出相当性格中相当锐利的一面:“他们感觉到废名的文学对他们是一种潜在的威胁,会危及他们的左派正宗,一统天下。他们不像十年前一样当真一棍子打死,他们的武器是沉默,用不理代替批判。他们可以视若无睹,不赞一辞,仿佛废名根本不存在。他们……是一些粗俗的人,一群能写恶札的文艺官。但是他们能够窃据要津,左右文运。” 27 汪曾祺对从废名到沈从文这一文学传统的建构,他为京派文学重获承认而感到的欣喜,未尝不是他用以对抗时代带给他的“限制”的一种武器。

1989年,汪曾祺在“重写文学史”的浪潮中写下《重写文学史,还不到时候》,认为重写文学史需要的条件还不够成熟,因为编写者需要更大的言论自由。而此时,钱理群等人的《中国现代文学三十年》已于1987年出版,沈从文乃至整个京派在文学史上的评价已开始有根本性的变化。在此书中,汪曾祺也终于在现代文学史中以“京派”文人身份亮相,被放置于“抗战胜利后京派的复出”一节中。汪曾祺的沈从文解读,以他自己的方式参与到了这一文学史重写的历史进程中。

注释:

1 汪曾祺《关于<受戒>》,《汪曾祺全集第九卷》,人民文学出版社2019年版,第146页。2 20 25 吴福辉《汪曾祺坦然欣然自认属于京派》,现代中文学刊2011年第2期。

3 9 汪曾祺《与友人谈沈从文》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第132页,第135页。

4 11 汪曾祺《沈从文和他的<边城>》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第118页。

5 张婷婷《中国20世纪文艺学学术史》(第四部),中国社会科学出版社2007年版,第16页。

6 黄修己《中国现代文学简史》,中国青年出版社1984年6月版,第331页。

7 唐弢《中国现代文学史》第二卷,人民文学出版社1979年11月版,第278页。

8 国东《莫名奇妙的捧场——读〈受戒〉的某些评论有感》,《作品与争鸣》1981年第7期。

10 汪曾祺《谈风格》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第316页。

12 19 严家炎《中国现代小说流派史》,人民文学出版社1989年版,第226页,第225页。

13 汪曾祺《沈从文的寂寞》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第215页。

14 汪曾祺《一个爱国的作家——怀念沈从文老师》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第469页。

15 九院校编写组《中国现代文学史》评价沈从文时称他“并未取得正确世界观的指导,也未投入现实斗争的洪流,创作实践与理想存在距离”;同时将他抗战时的“反对作家从政论”视为对反动文艺政策的帮腔。江苏人民出版社1979年8月。

16 李陀《意象的激流》,《文艺研究》1986年第3期。

17 汪曾祺《认识到的和没有认识的自己》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第485页。

18 屠毅力《汪曾祺的“灰箱”——从“现实主义”转换看其在1980年代文学中的位置》,《中国现代文学研究丛刊》2012年第1期。

21 汪曾祺《西南联大中文系》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第112-113页。

22 26 (美)爱德华·希尔斯著《论传统》,傅铿、吕乐译,上海人民2014年8月版,第157页,第168页。

23 (英)托·斯·艾略特《传统与个人才能》,卞之琳、李赋宁译,上海译文出版社2012年6月版,第3页。

24 汪曾祺《从哀愁到沉郁——何立伟小说集<小城无故事>序》,《汪曾祺全集》第九卷,人民文学出版社2019年版,第343页。

27 汪曾祺《<废名小说集>代序》,《汪曾祺全集》第十卷,人民文学出版社2019年版,第383页。

(编辑:李思)