莫里斯·迪克斯坦在《伊甸园之门》中这样说道:“只有一次,音乐拯救了世界, 那就是伍德斯托克。”

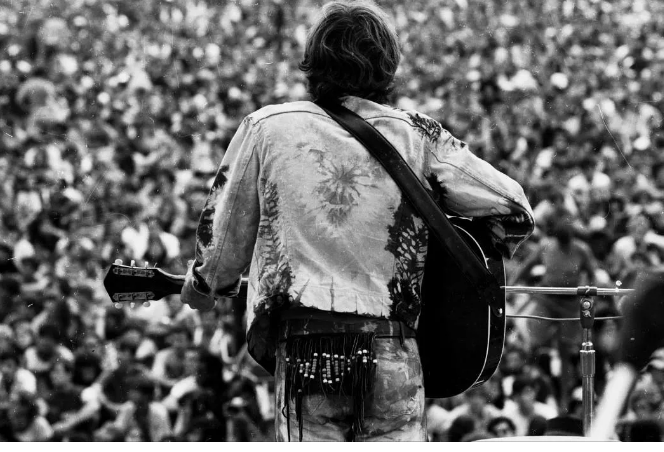

1969年8月15-18日,美国纽约州北部城镇伍德斯托克附近,上演了一场将令后人不断追忆的奇迹——将近50万年轻人像家人一样聚集在一起,日夜高唱爱与和平。这就是传奇的伍德斯托克音乐节(Woodstock Rock Festival)。

60年代中晚期,战后的思潮席卷美国青年,年轻人有强烈的表达欲望却不被重视,挫折感与避世感滋生,他们渴望和平、平等、与世无争、消除贫富差距的世界,于是伍德斯托克应运而生。就像Joan Baez在接受《滚石》杂志采访时所说的:如果把当年的美国比作一场龙卷风的话,那么伍德斯托克就像是风暴的中心,反而一片祥和。这场几乎没有商业性目的的演出,在三天时间里,为观众带来了自由而纯粹的摇滚。直至今日,再也没有一场音乐节能够重现昔日的盛况。

今年是1969年伍德斯托克音乐节五十周年,遗憾的是,原定在8月16日-18日的音乐节却因故取消。我们分享一篇袁越的《一代人去那里相互问好》,回望那一代人的热烈、梦幻与怅惘。原文发表于《读库0600》,有删节。

一代人去那里相互问好——回望伍德斯托克音乐节

文 | 袁越

1969年8月13日清晨,贝瑟尔市的居民们一觉醒来,突然发现门外已是车水马龙。

一条原本没什么车子经过的小路上竟然发生了交通堵塞,从车牌看,什么地方来的都有,甚至包括加利福尼亚和佛罗里达州这样遥远的地方。车里大都坐满了年轻人,他们衣衫褴褛,长发披肩,许多人都赤着双脚,只有很少的人带着足够的食品和野营用具,但他们无一例外地都满脸笑容,兴高采烈,像是去参加一个盛大的节日,又像是参加一次朝圣。这些男男女女们虽然互相不认识,可只要其中一个人点着一支大麻烟,并让给另一个人,他们就会立刻像老朋友一样聊起天来,相互交换各自精彩的流浪故事。

一开始当地居民们对这些从没见过的嬉皮士怀有戒心,可偶尔进来的几个问路或者讨水喝的人态度都是那么友好,让大家很快就消除了戒心,纷纷在自家院子里摆上免费的水站,或者廉价出售一些食品。这些居民本身都是些善良的农民,他们怎么会忍心看到那些一脸稚气的孩子们忍饥受饿呢?许多居民纷纷拿出粮食和水散发给这些孩子们,附近几乎所有的商店里都是顾客盈门,店主们都在恨自己为什么没有多进一些生活必需品,可是,没有一家商店故意抬高物价,他们所收到的嬉皮士们开的支票也没有一张是假的。

此刻,在雅斯各的农场上,工人们正在紧张地劳动,还差两天就可以完工了。可他们一抬头,却发现一群群陌生的人们正陆陆续续来到草地上。“我的天哪!”一个工人喊道,“我还一直在怀疑到底会有多少人能找到这里,可今天才星期三,他们就都来了!”

中午的时候,草地上已经聚集了大约三万人,许多人一看就是打算在这里一直住下去的。

“事情真的闹大了!”朗格心想。

次日一早,罗伯茨带着父亲和哥哥来到雅斯各农场,他想让父亲亲眼看看自己的成就。令他们惊讶的是,草地上已经坐满了人。可还没等他想好怎样向父亲夸耀音乐节的吸引力,一个可怕的念头突然出现在罗伯茨的脑子里:“怎么没有看到售票亭?”他马上跑去找到朗格,后者却显得一脸无奈:

“他们昨天就来了,售票亭还没有建好呢。”

“可没有售票亭,我们拿什么赚钱呢?”

“我也没办法,正在和大家商量呢。”

这时,旁边的一个管治安的人开口道:“现在再想把他们赶出去,恐怕就要出乱子了。”

这话虽然不中听,可大家心里明白,这番话可不是杞人忧天,以前有好几次音乐节都是因为有人不想买票而暗中捣乱,最后演变成了暴力事件。正在此时,他们发现远处有人在领头拆卸已经建好的铁丝网,大家跑去一看,原来领头的是“异皮士”组织(“国际主义青年党”的异称,号召用嬉皮的方法进行左派革命)的头领霍夫曼。他们一边拆,一边向周围群众散发传单,称音乐节是资本家赚钱的手段,呼吁大家不要买票。“这人真不是东西!”罗伯茨暗想,几个月前霍夫曼还以给音乐节捣乱为要挟,敲了组委会一万块钱。可现在他又跑来拆铁丝网,这笔钱不是白给了吗?

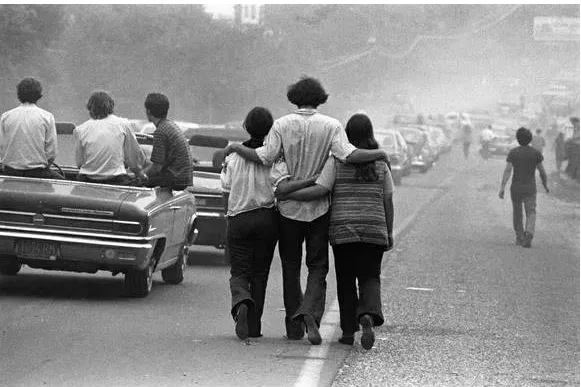

由于音乐节的门外堵车已经长达几英里,参加音乐节的观众们不得不沿着高速公路步行前往演出地点。

到了8月15日星期五,也就是预定开演这天的上午,雅斯各农场里已经是人山人海了,一条通向这里的四车道公路一直堵出十五公里远。许多人眼见没法再开了,干脆就把车子扔在路边,背上行李徒步向农场走来。一时间,各条公路上到处都是被遗弃的车辆和徒步行军的人们。到了中午,场地上已经聚集了近五十万人,还有大约一百万人因为交通堵塞而进不来,一个只有三千九百个常驻人口的小小的贝瑟尔市在那天竟然成了纽约州第三大城市!

见此情景,华纳公司的老板们这才下决心买下电影版权。只要来参加音乐节的观众每人买一张两美元的电影票,他们就已经可以保本了,而且音乐节的消息早已上了各大报纸的头版,他们连广告都不用做。可是,面对这样盛大的场面,伍德斯托克组委会的人却一个也笑不出来,他们担心的问题早已不是如何收回投资,而是如何保证这五十万人的生命安全。纽约州长打来电话,威胁说要立即宣布贝瑟尔市为灾区,并派联邦自卫队来维持秩序。罗伯茨听后大惊失色,连忙恳求州长不要这样做,一万名全副武装的警察和五十万仇恨政府的嬉皮士相对抗……稍微有点头脑的人就会立刻想像出那可怕的结果。

眼见售票是不可能的了,组委会干脆向大家宣布,此次音乐节将完全免费,所有费用将由组委会承担。虽然这样做起码损失了六百万美元的门票收入,但事后证明这却是组委会所做的最明智的决定,因为从这时起,观众们在内心里就和组委会站在同一条战壕里,骚乱的前提不存在了。

从广播里听到这个消息后,罗伯茨反而松了口气。他知道这个决定一经宣布就无法更改,他也不用再为赚钱而操心了。“干脆就像一个普通观众一样坐下来好好欣赏音乐吧,钱的事以后再说。”罗伯茨破罐破摔地想。

可是,音乐声却迟迟没能响起。

原来,由于交通堵塞,原定第一个出场的“甜水乐队”被堵在半道上了,而且那是一支电声乐队,有一大堆器材需要运进来,安装调试也需要时间,原定下午四点开始的音乐会直到五点都没有开演的迹象。已经在烈日下等得有点不耐烦的观众开始骚动起来,一个无事可做的小伙子竟然爬上了挂音箱的一个高达二十多米的脚手架,下面的观众开始起哄,高喊:“跳!跳!跳!”这小子肯定早就“高”得不知道自己姓什么了,竟然一纵身跳了下来,把在舞台上看热闹的组委会成员惊出一身冷汗。可说来也怪,这小子居然一点也没事,拍拍屁股就又重新站了起来。

不过,这个小插曲让组委会开始着急了,不能总是广播寻人启事呀,再不开演,台下这五十万闲得无聊的观众闹起事儿来可就麻烦了。

音乐节司仪约翰·莫里斯赶紧去后台,希望随便拉一个民歌手上来演出。唱民歌只要用一把吉它就可以了,用不着其它设备。莫里斯首先看到的是民歌手哈丁,可这位老兄一听说让他打头阵,立刻吓得浑身哆嗦,连话也说不出来了。莫里斯只好又拉住另一个民歌手黑文斯,这位黑人歌手倒挺爽快,当即答应出来救场。就这样,直到下午五点零七分的时候,身穿棕红色大氅,白裤子,脚登一双凉鞋的黑文斯终于用手中的木吉它奏响了伍德斯托克音乐节的第一个音符。

莫里斯可没有闲心欣赏音乐,他马上开始找下一个愿意出场的歌手。可后台乱哄哄的,一个合适的人也找不到。琼·贝兹当时倒是在场,可她是用来压轴的,无论如何不能出场,而那位哈丁却早已吓得屁滚尿流,跑得没影了。黑文斯唱完自己准备好的歌曲,还没下场就被莫里斯推回舞台,他只好又接着唱。幸好他以前在格林威治村咖啡馆里唱过多年,舞台经验丰富,可尽管如此,在被“劝退”六次,唱了近三个小时之后,黑文斯也没词儿了。他对莫里斯下了最后通谍:这第七次返场无论如何是最后一次。

他重新坐到舞台中央的凳子上,一边打着节奏,一边努力地想词儿。突然,一个词出现在他脑海里。就听黑文斯用他那粗犷而沙哑的声音唱道:

自由,自由,自由,自由,自由,自由!

望着台下那五十万双饥渴的眼神,他的脑海里又出现了一首古老的民歌,他接下去唱道:

有时候我感觉就像一个失去母亲的孩子

离开家已经很远很远

这首在老民歌《失去母亲的孩子》(Motherless Child)基础之上即兴发挥而成的歌曲立刻得到了五十万名观众热烈的响应,他们从歌声中听出了自己内心的感觉。他们就像一群失去母亲的孩子,已经孤独了好多年。父母的不理解,社会的不宽容,政府对他们的漠视,警察对他们的殴打,以及越南战争给他们带来的恐惧,使他们越来越感到孤立无援。可此时此刻他们却发现,自己其实并不孤独,这个世界上还有很多和自己一样的人,起码今天来参加音乐节的这五十万人就和自己站在同一条战壕里,他们从没有像今天这样感觉到自己的强大,也只有在这样的一个强大的集体里面,他们才第一次感觉到什么是来自家庭的温暖,什么是享受自由的快乐。

可此时此刻,莫里斯却感觉不到一点儿快乐,他正在焦急地寻找下一个上台的人。正好乡巴佬乔·迈克唐纳走了过来,莫里斯一把拉住他,恳求他上台唱几首歌。

“可我的乐队还没来呀?”迈克唐纳回答。

“你不是一直想单飞吗?今天你就提前飞吧。”莫里斯因势利导。

“可我连吉它也没有,没吉它怎么唱歌呀?”

“吉它我去找,你就别管了。”过了一会儿,一把破旧的雅马哈木吉它出现在迈克唐纳的面前。

“没有背带可不行。”迈克唐纳抱怨。

“这样就行了吧!”莫里斯随手拿起一条麻绳,把吉它的两边栓住。

“那拨片呢?”

“拿这个代替!”莫里斯掏出一盒火柴,撕下一块硬纸。

“还要有卡子。”

“等黑文斯下台后你管他借一个不就行了?”

“黑文斯从来不用卡子,他用他的大拇指。”

“可你叫我上哪儿给你找卡子去啊!”莫里斯绝望地嚷道。

就在这时,一个助手从口袋里掏出一个卡子,冲莫里斯扬了扬手。与此同时,莫里斯也听见了黑文斯对观众说“谢谢”。他不由分说地把穿着一身美军制服的迈克唐纳推上了舞台。

“给我一个F!”迈克唐纳冲着台下的观众喊。

“FFFFF……!”观众齐声回应。

“给我一个U!”

“给我一个C!”

“给我一个K!”

“合起来怎么拼?”

“FUCK!FUCK!FUCK!”台下齐声高喊。

迈克唐纳把“鱼”(Fish)错拼成了一个脏字,台下的观众也跟着对越战发出了愤怒的抗议。他紧接着演唱了那首有名的《我死定了》,把现场气氛推向高潮。可具有讽刺意义的是,此时农场上空却传来了飞机的隆隆声,原来是两架载着乐队和演出器材的军用直升飞机飞了进来。

“我们反对的是战争,不是军人。”组委会这样想。

由于开场的混乱,原本定好的乐队出场次序全部乱了套。为了省钱,担任摄影的维德利和后来成为好莱坞大导演的助手马丁·斯科西斯原本制定了一个详细的拍摄计划,只拍摄有名的乐队的演唱,可现在这个计划全不管用了。迈克唐纳的“FUCK”号子就没有拍全。不过,从后来发行的电影里可以看出,摄影小组出色地完成了任务。通过这部长达三个小时的电影,人们可以看到民歌手塞巴斯蒂安真挚的演唱;贝兹在歌声中号召人们起来反对战争;桑塔那和他的拉丁摇滚乐队充满激情的演奏;CSN&Y优美的和声;“十年以后”乐队狂放的布鲁斯吉它;乔·考克那痉挛般的表情;阿洛·格思里那充满乡村味道的演唱;“杰佛逊飞机”乐队略带倦意的表演(他们是早晨八点上的台);以及贾尼斯?乔普林的明显处于麻醉状态的喊叫。

不过,电影观众最感兴趣的恐怕还是那些发生在舞台以外的事情。

人们从屏幕上看到的是一排排丢弃在路旁的车辆;一个个赤着上身向雅斯各农场进发的年轻人;一群群围成一圈打着手鼓唱歌跳舞的观众;以及那些赤着身体在草地上跑来跑去的孩子。人们还可以看到朗格和科恩菲尔德兴奋的表情;“滚动的肉汤”张着没牙的嘴,向大家宣布早餐已经准备好了;接受采访的当地居民发表对音乐节的不同看法;一个老老实实地做着本职工作的掏粪工人;几个相互传递大麻烟的嬉皮士;排队给父母打电话报平安的中学生;一个和朋友走散了的姑娘的哭泣;以及几位结伴而来的年轻人向记者讲述自己的故事。

但最令人感动的大概要算是人们在泥水中玩滑梯的情景了。音乐节期间下了两场暴风雨,使整个农场变成一个大泥盆。人们一开始还尽量想办法躲雨,眼看躲不过,大家干脆享受起大雨的洗礼来,人们排成一排,轮番冲向一处泥坑,就像小孩在玩滑梯,弄得全身都是泥水,可大家却都乐此不疲,兴高采烈。实在玩累了,就到农场后面的湖里洗个天然“矿泉浴”,男男女女全都赤身露体,却没有任何杂念,大家就像孩子一样在水中嬉戏,仿佛又重新回到了伊甸园。

大雨袭击伍德斯托克

当然,音乐节也出现了一些不那么美好的事情。

让我们来重温下面这些镜头,它们是没有被那部著名的纪录片收入或详细表达的情景,却可以表现出电影节更为纵深的一面:

镜头一:一辆垃圾车从一堆垃圾中开过去,却没有注意到一条脏睡袋里还睡着一个人。结果,一个来自新泽西州的十七岁的年轻人被活活轧死了。音乐节上还有一个人因过量吸食海洛因而中毒身亡。不过,后来人们都同意,在动荡的60年代举行的如此大规模的群众活动最后只死了两个人,而且都可算做是意外事故,不能不说是一个奇迹。

镜头二:毒品从一开始就不可避免地成为音乐节的首要问题。农场里到处都能听见叫卖大麻和LSD的声音。空气中总是充满了大麻的味道,一种黄色LSD药片因成分不纯,造成了四百多起“恶性幻游”,幸亏在场的“小猪农场”成员对这种病症都很有经验,一遇到这样的病人,他们不是给他们服用解毒剂(这有可能更糟),而是抓住病人的手,不断地和他们讲话,让他们意识到自己并不是孤独的。最后这四百名患者无一留下后遗症。不过,音乐节上有许多毒品贩子向人们出售硬毒品,许多人就是在这界音乐节上第一次尝到了海洛因的滋味。后来有许多历史学家都认为,这次音乐节之所以那么和平,没出什么乱子,却是因为几乎所有到场的观众都在某一种毒品刺激下“高”了,大家整天都晕晕乎乎的处于迷幻的状态,哪还有什么心思去闹事?

镜头三:因为使用过量,临时厕所很快就满了,加之道路被堵,清理车开不进来,致使场子里的许多厕所“粪香四溢”,许多人都不得不跑到附近老百姓的农田里解决问题。遇到当地农民们的干预,他们还振振有词地说:“没管你们收施肥的钱就不错了!”为了防止大雨把农场变成一个巨大的化粪池,组委会不得不在场地后面挖了一个大坑,把排泄物都倒在坑里。虽然加了许多化学药剂,可还是掩盖不住那强烈的味道。大概这也是大家拼命吸大麻的原因之一吧。

镜头四:因为人太多,原本搭建好的十六个食品摊点前全都挤满了人,不过“食品换取爱”组织的成员们准备充分,倒也没有出太大的乱子。可第二天,一群激进组织的成员就开始有组织地砸场子,抢食品,他们控告“食品换取爱”收费过高,而出售的食品质量却不好。经过一轮哄抢,十二个摊位被毁。再后来,一场大雨过后,许多存放在露天的食品全都被浇坏了,组委会不得不出动直升飞机往农场里运送食品。当地的老百姓也都纷纷主动把家里存放的食物拿出来分享。虽然他们不同意嬉皮士们的主张,可他们却相信这一点:决不能让孩子们饿着!但贡献最大的要算是“小猪农场”的成员们。他们预先囤积了大量便宜的花生、椰肉、瓜子、燕麦、葡萄干、面粉和糖,到时候只需把它们一股脑地放进锅里,再加水熬成糊就行了,又方便又有营养。“小猪农场”就用这样简陋的办法喂饱了大多数观众们。

镜头五:霍夫曼和他的“异皮士”们一直没有忘记宣传自己的理想。他们在场子里搭设了一个宣传站,向过往人群散发传单。大概是嫌这种办法效果不好,霍夫曼又冲上舞台,夺下一支话筒,呼吁在场的听众声援正在蹲监狱的“白豹党”(60年代白人激进组织,以暴力手段反抗种族歧视政策)首领辛克莱尔。正巧这时轮到“谁”乐队上台演唱,乐队的吉它手皮特·汤森不认识霍夫曼。汤森见有人抢话筒,二话不说,抄起电吉它就往那人头上砸去,一家伙把他砸到台下。从此以后音乐节上就再也没有人见到过霍夫曼了。

镜头六:那三百个使用假名的纽约警察大都从没有经历过这样的场面,这些人尤其对“放荡”的女嬉皮士感兴趣,许多警察都放弃了本职工作,到处追女孩。现场的治安几乎完全交给了“小猪农场”临时招集来的志愿者们。“肉汤”给每人发了一个袖章,并规定了一句暗语:“我忘了”。这些嬉皮警察对待大多数观众都是放任自流,除了太出格的举动外一律不加干涉,事实证明这可能是组委会所采取的最明智的政策之一。后来雅斯各被请上舞台后对观众们说的一句话概括得很好,他冲着台下欢呼的人群说道:“我认为你们向全世界证明了一点:五十万个孩子完全能够聚集在一起,享受三天的娱乐和音乐,而不出任何麻烦!”

镜头七:与观众们脸上漾溢着的天真的笑容正相反,许多乐队和他们的经纪人的表现却不那么光彩。这些人住在专门建造的艺人休息室里,吃香的喝辣的,来去都有直升飞机接送,一点也没亏着。虽然如此,当音乐节注定要亏本的消息传开后,许多经纪人都纷纷去找组委会要求预支全额酬金,生怕后来组委会以亏本为由而赖帐。不仅如此,他们连组委会开出的支票都不信任,只接受现金或者银行担保的支票,否则就罢演。当时组委会确实没有现钱了,幸亏一个会计偶然想起他曾经把一本多余的空白银行担保支票本锁在办公室的抽屉里。为此组委会专门用直升飞机把他送到办公室,取来了支票本,这才没有发生乐队罢演的丑剧。其实,后来的发展证明,来参加演出的乐队不论报酬多少最终都是大赚一笔。就像两年前的蒙特利尔音乐节一样,所有来参加演出的乐队事后的人气都立刻飚升,演出机会不断。尤其是黑文斯、桑塔那和乔?考克这三人,因为在伍德斯托克的出色表现,日后的出场费都翻了几番。组委会虽然努力了半天,可鲍勃?迪伦最后还是没有出现在伍德斯托克的舞台上。原来,经纪人格罗斯曼为他安排了一次去英国演出的机会,这是定于伍德斯托克音乐节一周后在英国怀特岛上举行的音乐会,迪伦被安排压轴,并将得到高达八万四千美元的出场费。虽然英国歌迷打出了“快和迪伦一起来压沉怀特岛吧!”这样热情洋溢的标语,可迪伦的演出却毫无激情,“乐队”乐队的表现也乏善可陈,令到场的十五万名观众大呼上当。

镜头八:音乐节虽说是一次巨大的成功,可演出组织者的日子却不那么好过。音乐节结束后组委会立刻接到了约八十起各类诉讼,虽然大多数诉讼最后都不了了之,可还是让组委会头痛了很久。从组委会后来公布的帐目来看,音乐节共支出三百四十万美元,而收入只有一百三十万美元,亏了二百万!虽然后来有很多人指责组委会公布的数字有虚假的成分,但他们亏了很多钱应该是没错的。最后还是罗伯茨的父亲用牙膏厂赚来的钱替儿子填补了亏空,才算没有迫使他申请破产保护。为了最大限度地获取自己的利益,四个创始人为了得到伍德斯托克这个名字的使用权而互相起诉对方,当初创业时建立起来的友谊也随之烟消云散。

可不管怎么说,伍德斯托克音乐节仍然是世界音乐史上最著名的一次音乐节。从此以后,整整一代人就又多了一个共同的称号:“伍德斯托克一代”(Woodstock Generation)。虽然后来人们都说,当初参加伍德斯托克音乐节的年轻人现在都是公司老板和华尔街的股票经纪人,可不管怎样,伍德斯托克以及后来的这部纪录片都真实地记录了这一代人曾经有过的梦想,和他们火红的青春。

1969年8月18日上午8点半,吉米·亨德里克斯终于得以出场。因为组委会害怕在星期天晚上结束音乐节会引起混乱,演出一直延续到了星期一上午,只有大约五万名歌迷有幸留在现场聆听了吉米的演出。从纪录片中我们可以看到一幕摇滚音乐史上最有代表性的画面:初升的太阳映照着一片狼藉的农场,原来满是观众的草坪被无数的垃圾所代替。吉米迎着阳光,用他那具有魔力的双手,为大家演奏美国国歌。可从音箱中传出的声音却酷似炸弹的爆响,飞机的轰鸣。人们熟悉的国歌在亨德里克斯的即兴演奏下变成了一个动荡时代的最佳配乐。 图片:网络

(编辑:李思)