翟永明,1955年出生于四川成都。诗人,作家,编剧,是当代最优秀的女性诗人之一。代表作有组诗《女人》。

1998年,诗人翟永明在成都开设“白夜酒吧”,二十年里,白夜成为了作家、艺术家与文艺爱好者的聚集地,那里策划举办了一系列文化沙龙活动,也深深地影响了翟永明的诗歌与散文创作。

本文选自翟永明的随笔集《以白夜为坐标》,它记录了出现在酒吧的诗人、作家与艺术家们,也覆盖了翟永明近年来的写作轨迹。白夜之中,有诗有酒,有热闹的狂欢和来来往往的朋友。

因为白夜,我活成了另一个人

翟永明丨文

翟永明坐在白夜做旧的墙壁前

我和白夜的故事,就从有一天,在玉林西路迸发出来的灵感,开始说起。

1998年,一天上午。我路过离家很近的玉林西路。路口,一家未开门的服装店门上,张贴着一则招租广告。

这是一个扇形店门,从风水学上说,它位于非常好的路口。坐北朝南、门面宽阔,斜对一个丁字路口。前面,是通畅的玉林西路,右边,是一条小街。我考虑了一分钟,就从卷帘门上,揭下这则广告。

1998年刘家琨设计的老白夜店面及店招

那时,我整天思前想后,想做一件不用上班、又能养活自己的事。这一刻,让我的生活,发生了重大改变。

1998年的冬天,寒冷无比。风,格外有耐心,吹得我骨冷心寒。但是,许久才迸发一次的灵感告诉我:把这家服装店盘下来,开成酒吧加书店。

其实,我最想开书店。但是好友唐丹鸿,刚关闭了火过一阵的卡夫卡书店,亏了一大笔钱,我不敢保证自己比她能干。把两者结合起来,开成书吧,是我的一个计划。咖啡馆、酒吧里有一个书店,在国外,早有人做过。国内还没有。

元旦的前一天,我说服多年好友戴红,与我一起做这件事。戴红多年在国企工作,对大锅饭抱有永久热忱,对个体经营持怀疑态度。那天,我俩站在白夜门口,对未来,有各自不同的展望。我信心满满,她忧心忡忡。最后竟然问我:我们到底会亏几个月才回本呵,气得我大叫起来:凭什么我们要亏呵?“凭什么,就凭你从来没做过生意,而且还从来都不感兴趣。”她如是说。

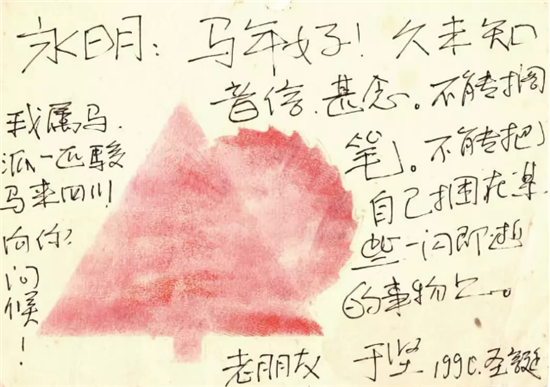

于坚写给翟永明的明信片

除了戴红的临战离心,当晚与房东签协议也出现波折。这是一部惊悚电影的开头,需用大幅笔墨叙述。因与白夜无关,便不赘述,但由此,埋下老白夜日后被房东收回的伏笔。

白夜开张当天,煞是热闹。朋友们都来狂欢。连着几个月,都是人满为患。那真是白夜短暂的辉煌时期呵,当然,后来再也没出现过。以至于何多苓常常在后来生意萧索时、喝多酒之后,一次次念叨:那时候,出租车都在白夜的门口排队呢。很像八旗子弟回忆祖上的荣光。生意由浓变淡,戴红的心气,反由淡转浓:坐在白夜,我和她聊天,她心不在焉;有人路过,她便站起,满脸堆笑,迎将上去,旋即返回。我很生气,劝她淡定,无效。此情此景,被刘家琨用其才华横溢又恶毒酸辣的文笔,在餐巾纸上,挥就一文。记得第一句是“从钢花飞溅、铁水奔涌的工厂,来到了玉林西路的白夜” ,“目光炯炯,关怀路人”云云,最后挖苦我二人“将六十平方米的小酒吧,经营得惊心动魄”,当场笑倒众人。此餐巾纸,曾被我收藏,最近却遍寻不着,可惜了。

九十年代,成都酒吧很少,公共空间除了茶馆,就是餐馆。酒吧,只在电影上见过。白夜的设计,在当时算新潮时尚、前卫新颖。刘家琨设计的店招,大胆地用锡铁敲成,且破洞为壁,让巴希利科夫的肖像,从中挺立。过路的好心人,不时提醒我:招牌破了,赶紧补一下吧,不吉利呀。何多苓设计的巴希利科夫LOGO,黑白肖像,上身赤裸,当时觉得很酷,后来却多次让人误会,一些国外人士,轻易不敢进门。何毓中制作的花生米吧台,被很多人称赞,没几天,城南的一家酒吧就出现盗版。

为防止亏损,我想了一些自认为很“牛”的点子:比如除了六十平方米的酒吧里塞进一个书店外,还增加了一个卖首饰的柜台。其时,我对装饰性物件,大感兴趣,相信别人也是。你看,我虽不会经商,却知道,必得要最大幅度使用这六十平方米,才能让白夜不至落败。谁让我是金牛座呢。

钟鸣和翟永明 1995年 肖全 摄

咖啡和酒,我不懂,但书和首饰,却是我喜爱的。后来我才知道:书和首饰,我只懂欣赏,不懂销售。记得我亲自前往熟悉的出版社,挑选了一大堆书。每个品种,一口气要了五十本。过了若干年,才知道:我喜欢、我看好、我推荐的那些书,这个城市,不会有超过三十人想买、想读。于是,滞销的精品书、学术书,二十年后,还堆在白夜的书架和我家中。

不过,六十平方米的白夜,很像自家客厅。诗人从来诗酒不分家,诗友遍天下。八十年代,我在“西物所”有一单间宿舍。那时,人们家里好几个人挤一间房呢。于是,朋友常来我处聚会,老实不客气地将我家当茶馆、客厅,连锁,都给我弄坏了。时常,我下班,家里已坐满了人,等我回来下面吃呢。这种事,现今年轻人听了,只会咂舌。

九十年代,生活悄然变化,去别人家不那么方便了。公共空间悄然兴起,白夜,算应运而生。从此,诗人们,开始到白夜来,呼朋唤友,坐一坝子。流水席一字排开,从下午八点到一两点,不时有人加入进来。酒桌接龙似的,越接越长。现在什么乌镇、安仁的长街宴,都是事先安排好,不像白夜的长街酒,是即兴的、随机的。通常,从一张桌子开始,不断有朋友加入,朋友的朋友再叫上别的朋友,最后,早已分不清谁是谁的朋友。有几次,人呼啦啦地走光了,吧员愣在那儿,也没找到谁是买单的人。一位北京的朋友,听说我开了酒吧,急得给我打电话:你一诗人,还敢开酒吧,没听说某某某开酒吧,当晚就被朋友把存酒喝光,第二天,关张了吗?我一笑:没听说,听说了也不怕。到现在没倒闭,说明成都的朋友,可是仗义得很呵。

北岛、芒克 翟永明 摄

当然,乌龙似的长街酒,也有弊病。一次扰民了,冷不防楼上便扔下一瓶可乐,差点砸在何多苓头上。这事出了后,长街酒基本搬进室内,喧闹便更加猖狂。九十年代的诗人、艺术家,更像五六十年代的西方嬉皮士,反叛、散漫、粗野、疏狂,或借酒浇愁或借酒撒野或借酒撒娇,以此对抗外面时代和世界的汹涌变化。有诗为证:“所容者、诗兵酒卒。一两时,调发将来,扫尽闷妖愁孽。”对酒当歌,著名“何唐月色组合”(何多苓、唐雯)成为驻唱歌手。诗人艺术家们自娱自乐,外人有时也会加入。记得有一次,一长桌年轻酒客,对“何唐月色”唱了一晚的老歌,颇不耐烦,便集体大唱起港台流行歌曲。“何唐月色”傻眼了,那是他们不屑于唱的歌。于是,他们又大声唱起俄罗斯民歌,朋友们也加入进来。一时,两股不同的嗓音,厮杀在一起,难分胜负。战况愈演愈烈,颇像我们军训时的斗歌会,也像小靳庄的赛诗会。终于,一声高亢的民歌嗓,压倒全场:那是一位曲艺团唱清音的女孩,从不显山露水的“一技杀”。顿时,老歌新歌都歇菜了。后面的故事变温馨了:对面的年轻人,端起酒杯,挨个来敬老前辈。

再后来,新白夜请了乐队演出,斗歌会这样的事,再没发生。但是,到了周年庆,如果音乐起,白夜的老朋友们,依然会蹿上台去,“群魔乱舞”,把外地来的年轻酒客们吓得不轻。有一次,我绞尽脑汁,花样翻新,请了一位美国DJ 为周年庆打碟。音乐一响,早就等不及的“老”艺术家朱成,第一个跳上台去,耍出了他著名的“朱氏舞”。朱成跳的舞,堪称一绝:集热舞、的士高、忠字舞、太极拳、广播体操为一体,多种风格,被他杂糅得如行云流水。年轻的美国DJ 看得目瞪口呆,事后,对请他来的谭静说:这是我看过最老的老人,跟着我的音乐劲舞。

何小竹与吉木狼格 翟永明 摄

前面说过,白夜虽小,肝胆俱全,被塞进书店(书架)、首饰店(首饰柜),一年后,又被塞进一个读书俱乐部。那时,戴红刚跟我去了德国,回来后,我们决定办一个读书会,把我从出版社买回来的那些滞销书,借给爱书的人看。读书会办了一年,读的人不多,书倒丢了不少。还有人调侃:白夜的书,最好偷!气得我当下叫停了读书会。第二年,我和何小竹、乌青筹划了白夜影音周。这一事件,也详述于《白夜谭》,此处略去一整篇。那时,我刚从德国买回一台半专业摄像机(参考《白夜谭》),每天琢磨着怎样拍纪录片。记得曾打算把摄像机吊在吧台上方,拍摄“白夜的一晚”。现在想来,这不是最早的监控镜头吗?后来,又想在白夜对面,固定一个位置,每年5月8号,拍一张照片,以后出一本画册,记录白夜的变化。可是,“天教懒慢带疏狂”,拍了最初一张后,这事,彻底忘了。

每年圣诞,何多苓会买几罐彩色喷剂,在大玻璃落地窗上,喷绘一幅圣诞漫画,有时是圣诞老人乘驯鹿雪橇,有时是圣诞老人背大口袋发礼物。这是白夜的圣诞标志,一直会延至春天,才清洗掉。2006年,艺术市场火起来了,不时有收藏家来白夜。一位收藏家听说了这个故事,大惊小怪闹起来:就这样洗掉了?好像我们暴殄天物。我说:不洗,难道你把白夜的落地窗切下来,抬走?他居然说:也许。

画家何多苓为白夜的活动拍照

白夜的落地窗,当然一直都在。只是,我曾计划把那些圣诞画,也一年拍一次,留作纪念。但,照例忘光、作罢。新白夜之后,记录的事,终于得以“专业化”。我们有了网站、微信平台。新一代管理者的进入,结束了我和戴红的原始管理。我也终于不用“坐台”了。借助互联网的力量,白夜有了网站和微信公众号。做活动时,能够让更多的人参与。我们活动的痕迹,终于也留了下来,成为二十周年活动的记忆。

新白夜的变迁,发生在2007年。

改造之前的新白夜门前 石京革 摄于2005年

老白夜场地太小,不适于做活动。况且,成都人都“好逸恶劳”,贪图舒服。好几次,刘家琨在白夜大声喊:什么时候能坐上白夜的沙发呵。六十平方米的空间,放沙发,连站着都嫌挤了。唯一的办法,就是换一个大地方。

终于,机会来了,宽窄巷子招租。朋友建议我去看看。不用看,这地方我太熟了。以前,外地朋友到成都来,我觉得唯一还剩一点成都感觉的地方,就是这两条破破烂烂的小街了。

现在,宽窄巷子“整旧如旧”了,再也不是过去的宽窄巷子了。不过,院落还在,气韵也还在。白夜需要一个院子,我想象在院落里,开诗歌朗诵会的情景。

作家们在白夜

余震中开业的新白夜,萧索冷清、惨淡经营。站在白夜门外,一眼望去,两条巷子,无论宽窄,均无人问冿。今天,走进宽窄巷子,看到拥挤不堪的人流,无法想象,当年宽窄巷子悄无一人的状况。

刘家琨说翟永明开了酒吧,顺势也写了很多与酒有关的诗,生活变健康了。事实相反,有人问我怎样保养?我总是说:“五毒俱全。”烟、酒、熬夜、陪朋友聊天、一夜劲舞到天明,这样的日子,我过了十年。朱成说“灯芯子捻得太粗了”,通俗的话就是:透支了。十年后,终于落下胃病。当年,别人一举酒杯,我早一饮而尽。现在,别人一举酒杯,我便落荒而逃。戴红说:属工伤。新白夜之后,有人评论我:酒残志坚,将更多的精力,用在了活动上。事实上,一代诗人都喝残了:当年在白夜“轰饮”的李亚伟,现如今也常常躲酒;马松,早已开始养生,并趁机出版了大量养生书;石光华三天一小歇,五天一大歇,主要精力用于点评美食。

诗人小安 翟永明 摄

朋友何小竹曾说:“关于这个酒吧的经营,她也有过急躁和抱怨的时候,因为太多无法回避的烦琐之事。但不得不说,白夜酒吧也回报了她很多。这很多,不是经济上的,而是形而上的。”他说得对:白夜回报了我很多。二十年来,白夜是一个让我“重生”的平台。最近整理二十年的图像时,我感慨不已:因为白夜,我有过那么多的朋友,认识和不认识的;因为白夜,我有了更多更丰富的人生经历,想要和不想要的;因为白夜,我开拓和延伸了我的写作,熟悉和陌生的;因为白夜,我活成了另一个人。

1998年开始,我的生活变成了两点一线:从白夜到家,从写作到经营。白夜和写作,纵贯了我生活中二十年的时间,也纵贯了我生活的这个城市二十年的变迁。

(编辑:夏木)