1882年4月,弗洛伊德遇到玛尔塔·贝尔奈斯,她到弗洛伊德家里探望他的一位妹妹。这位来访的女子身材纤细,精力充沛,但有点忧郁且苍白。她有一双迷人的眼睛——那决定性的吸引力使弗洛伊德马上坠入情网,如同他十年前一般。不过,玛尔塔·贝尔奈斯是不同的人,她存在于现实而非幻想,她不是另一个吸引青少年爱慕的吉塞拉·弗卢斯(弗洛伊德同学的妹妹,比他小一岁。16岁的弗洛伊德为这位“同时带着天真与优雅的女孩”大为倾倒),她值得她的爱慕者努力以赴,她值得等待。

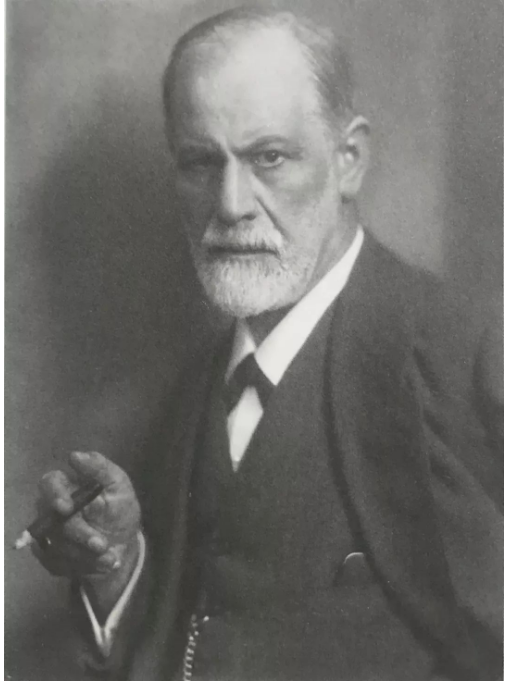

弗洛伊德与玛尔塔·贝尔奈斯,1885年,也就是婚前一年时摄于万茨贝克

见过玛尔塔·贝尔奈斯之后,弗洛伊德知道他需要她,于是开始了热烈的追求。1882年6月17日,他们在才见面两个月之后就订婚了,两个人都感觉到这样做并不谨慎。贝尔奈斯小姐的寡母——强势又意见甚多,怀疑弗洛伊德是否合适,这并不是没有理由:玛尔塔家有社会声望,但没有钱,弗洛伊德家则两者皆无。弗洛伊德表现得很不错,但是看起来还会穷困好几年,目前也看不到立即可以得到好工作的可能,或者任何可以让他成名的科学发现,并且(此时更重要的)可以让他富有。他也无法指望他那自己都需要经济资助的年老父亲,弗洛伊德的自尊心,也不允许他一直依赖父辈朋友布洛伊尔的支持,即使有时后者会以借贷的名义直接给弗洛伊德金钱支援。他的情况看来无从选择,布吕克大声说出了弗洛伊德必然想过的状况:开私人诊疗所,这大概是唯一可以满足他和玛尔塔这样的中等家庭所需要的基本收入的途径。

要准备开业,弗洛伊德需要得到足够与病人相处的临床经验,这无法由聆听演讲和在实验室里累积经验而得来。成为临床医师,需要痛苦牺牲那些弗洛伊德曾经为之倾心的研究工作,而只有想到可能由此而获得的经济转机,才使弗洛伊德痛下决心,放弃了研究工作。实际上,订婚是对小两口的耐力的最大考验,如果没有失败的话,那就是弗洛伊德专一心志的坚忍不拔,加上玛尔塔的机灵、宽容,以及单纯的情感产生的力量所致,因为弗洛伊德其实是个性情狂烈的情人。

他追求玛尔塔的方式,是他的阶级与文化所允许的:两个人唯一允许的亲密方式是亲吻与拥抱。订婚期间,女方的贞洁一直得以保持,弗洛伊德在此期间也一直保持独身,并没有证据显示相反的情况。但四年永无止境的等待,让他们经历了弗洛伊德日后提出的大多数心理疾病都来自于性欲源头的理论架构的经验内容。在19世纪90年代,弗洛伊德谈到现代生活中的性欲痛苦,他应该有一部分是在说自己。他其实极无耐心,此时也已26岁,他耗费了投注极大能量的、极为压抑的情感,对于同一对象可能表现的怒气,有时只比他的爱情要少一点。

玛尔塔比弗洛伊德小五岁,身边不乏追求者,弗洛伊德对她极为倾倒,他以自己都颇感惊讶的强烈态度向贝尔奈斯小姐大献殷勤。糟糕的是,在他们感到挫败的订婚期间,她仍然和母亲住在汉堡附近的万茨贝克,弗洛伊德穷到没办法常常去看她。琼斯曾经计算过,这对情侣从他们初次见面至结婚之间的四年半,有三次长时间的分离,但他们几乎天天写信给对方。19世纪90年代中期,在结婚十年之后,弗洛伊德惋惜地说,他的太太经常出现词穷的状况。最糟糕的状况是宗教上的冲突:玛尔塔生长在一个严格规范的正宗犹太家庭里,而弗洛伊德不止是个无动于衷的不信教者,更是一个有原则的无神论者,他希望把自己的新娘从这些迷信的无稽之谈里拯救出来。他总是用他不断重复、不妥协甚至跋扈的语气,要她放弃那些她目前为止没有仔细思量过的信仰。

事实上,弗洛伊德让玛尔塔毫无疑问地确认,他要成为一家之主。在1883年,他向贝尔奈斯评论一篇他在军旅阶段翻译的文章,谈到给予妇女参政权的时候,他赞扬密尔可以超越“一般的偏见”,但他马上落入自己的一般偏见,他抱怨,密尔没有发现“自己的荒谬见解”,这个密尔宣称的荒谬见解就是女人可以赚得和男人一样多。

弗洛伊德认为,这种看法忽略了家事的现实:照顾家务,教养小孩,是一个全职的工作,会让妇女没办法在家庭以外有工作机会。如同他那个时代传统的布尔乔亚,弗洛伊德认为性别的差异,“是男女之间最重要的事实”。女人并不像密尔所宣称的那样,如黑奴一般被压迫:“任何女孩,即使没有投票或者立法权利,只要男人亲亲她们的手,为了赢得她们的爱可以勇于做任何事,女孩可以通过这样的方式使男人变得可靠而正直。”

把妇女推到外面去为生存而挣扎是“行不通”的想法,一想到玛尔塔,他“亲爱、温柔的女孩”,和她竞争的感觉让弗洛伊德觉得愚蠢。他承认当不同的教育系统出现之后,男女的新关系有可能产生,法律和习俗也可能承认现在尚未赋予妇女的权利,但全然的解放将意味着令人赞扬的理想的终结。毕竟,“经由她们的美丽、迷人、甜蜜,以及其他特质”,“自然”已经注定了女人的命运。没有人能从这个无疑是保守的宣言里猜到,弗洛伊德将走向讨论人类天性与行为的道路,建构最具破坏性、最令人不安、最异于传统的理论。

弗洛伊德和玛尔塔的通信,也显示出他作为浪漫情人不寻常的一面,他是多情而可靠的,有时表现得冲动、需求紧急、扬扬得意、忧郁、唠叨、爱说闲话、自大,以及在某些少见的时刻表示出悔恨。他原先就是个风趣而精力充沛的写信好手,现在他更成为他从未尝试过的文体——情书的多产作家。勇敢地、未加考虑地展现他的坦白,从不吝惜表达对她的情绪,当然更多的是弗洛伊德自己的情感展现,他的信件中充满各种情境的对话以及对同事朋友坦率的描绘,如同他在信中把自己的情绪分析给玛尔塔听,他也分析她的信,对任何细节都加以注意,如同一个侦探——或者可以说精神分析家一样。有时是精巧的细节,有时是令人起疑的遗漏,对他来说都可能是未点明的疾病症状,或者她倾向其他男人的线索。但终究,虽然他的信件通常充满攻击性而缺乏甜言蜜语,它们代表的则是感情充沛的抒情时光。

诚然,这些情书累积成19世纪80年代初期弗洛伊德名副其实的自传。他极少对他的未婚妻保留什么,除了坦诚地记录自己对工作的想法之外,还包括那些总是令他不满意的伙伴,他尚未成熟的雄心,以及对她倾注的热烈感情。他遐想着因为距离遥远而无法给她的热情亲吻,在一封信里,他以她不在身边的理由为自己的雪茄瘾辩护:“如果一个人没办法亲吻的话,吸烟就变得不可或缺。”1885年秋天待在巴黎的时候,他辛苦地登上圣母院的其中一个钟塔,并且以计算他到达顶端的方式唤起了对玛尔塔的思念:“我一个人登上这三百多阶,这里实在非常昏暗,非常孤独,如果你在这里,我将每登上一步就给你一个吻,那么到顶端的时候你会无法呼吸而意乱情迷。”她回应她“亲爱的宝贝”时,并没有这么口若悬河,充满想象,或许也没有如此热情,不过却会很甜蜜地回送她的吻以及温暖的问候。

有时,为了要塑造玛尔塔,弗洛伊德变得爱说教,他会对她温柔地教导,一个医师需要使他的情绪远离病人们,甚至是他的朋友们:“我可以清楚地了解,当你听到我坐在病床边只是为了观察,并且把人类受苦当作对象时,是多么难以接受。但,我的女孩,没有别的选择,你必须要以不同的方式看待我,不同于其他人。”不过,他补充说有一个人,只有那个人的病痛,会让他忘记他的客观性,“我不需要向你说明那是谁,我希望她永远健康。”他在任何时候都在写情书。

恋爱颠覆了弗洛伊德的自信,他时而出现的嫉妒有时候过度强烈,表现出无理的愤怒。40年后,弗洛伊德会把轻微嫉妒分析为“表达情感的状态”,类似于服丧的哀恸,可以看作是“正常的”。弗洛伊德认为,它所标示的匮乏,是和深层的压抑症状相联结的。但是弗洛伊德的嫉妒,远大于一般所能理解的恋爱中人对对手可能怀抱的愤恨:玛尔塔不可以直呼一个熟识的表亲的名字,而要正式地使用姓氏来称呼。她不可以对她的两位仰慕者——一个是作曲家,另一个是画家——表现出明显的偏爱:弗洛伊德忧郁地写着,艺术家拥有对于像他这样的科学家不平等的优势。总之,她必须要背弃其他所有人,而这些闯入的其他人包括她的妈妈和弟弟埃利,即使他将要迎娶弗洛伊德的妹妹安娜。这些不断产生的张力要花上数年才会慢慢消退。

——节选自《弗洛伊德传》第一章

彼得·盖伊(Peter Gay)

哥伦比亚大学博士、耶鲁大学斯特林历史学荣休教授,被美国历史学会(AHA)授予学术杰出贡献奖。

《弗洛伊德传》 商务印书馆

(编辑:李思)