杨宪益与戴乃迭

杨宪益、戴乃迭复杂悲欢的一生,正像夫妇二人的代表作《红楼梦》,极致浪漫成就传奇。

——度公子

天津中国银行第一任行长早年不学无术,吸食鸦片。后来浪子回头,东渡日本留学,摇身一变成与袁世凯交好的金融巨子,叱咤风云。

杨毓璋唯一的遗憾是而立之年,膝下无子。一天,他正在外谈事,忽闻妻子要生产,撂下生意,急跑回家。

正赶上婴儿第一声啼哭,有力而嘹亮,是个男丁。

这年杨毓璋35岁,1915年1月12日,是他与儿子杨宪益的第一次谋面。

屈原在《离骚》中自述:“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。”

杨毓璋喜出望外,儿子与屈原同在在庚寅日出生。

“好啊,将来恐怕也像屈原一样会是位文人学土吧!”

伴随这句预言,杨宪益日渐长大,这个富家少年不同于一般的商贾,他生而尊贵。

自会走路起,就穿上了袁世凯赠送的清廷黄马褂,在大公馆里过得是正统贵族生活。

5年后,杨毓璋突发恶疾去世,杨宪益被迫与童年一刀两断。

大家族的财产纷争将他搅了进去,穿着正式地替父出席董事会,叔叔们道貌岸然地在他面前瓜分遗产。

百足之虫,死而不僵。家底殷实的杨家走向败落,却一直到他大学毕业那年,才画上句点。

十二三岁时,杨宪益离开私塾学堂,进入法租界英国教会学校。

在这里,他真正接触了文学,如饥似渴,平均一天读完一部西方文学。

1931年,日本在华发动“九一八”事变,群情激愤。

杨宪益怒不可遏,放下手中书本,自费请来军官,组建一支学生队伍,每日在校操练。

16岁的少年,心怀祖国,热血浪漫。

1934 年,杨家沿袭留洋传统,将杨宪益送至伦敦求学。

“想去牛津还是剑桥读书?”

“哪一个更好?”

“牛津,更难进。”

“那我就去牛津。”

当时的留学生分三类:

一是自费生,多半是浪荡贵公子,挥霍无度,学习荒废;

二是庚款生,一心读书,不问国事;

三是国民党派来的“蓝衣党”,边读书,边监视其他中国留学生。

而杨宪益是自费生中,少有的佼佼者。

他在伦敦研读了五个月,就去参加牛津入学考试,顺利通过希腊文、拉丁文的专业笔试。

面试考官虽认定他是侥幸考过,却在面试中找不到任何破绽。

奈何,杨宪益给他们留下了深刻印象,后因名额有限,他被延期一年入学。

牛津要求大一学生必须住校,这位贵公子深夜常徘徊在酒馆。为了躲避门禁,就常从人行道下的煤道溜进宿舍。

头两年,他通过希腊文、拉丁文专业考试,后两年在宣传抗战之余,攻读英国文学。

杨宪益虽然还是一副公子做派,但家道中落,排场远不如前。

大三时,家里已经很少寄钱来了,大四最后时期,彻底断炊,他只能卖书度日,熬到了毕业。

比学业更重要的是,他以学生身份,在异国他乡,身体力行地抗日。

1937年“卢沟桥事变”,杨宪益在牛津当选中国学会主席,宣传抗日,彼时在牛津读书的钱钟书、杨绛夫妇也参与其中。

与他针锋相对的正是日本学会主席板垣征四郎,该生的父亲正是策划九一八的核心人物。

多年前,他为反抗九一八暴行,在天津组织同学操练;多年后,他直面敌人的后代,只有愤恨。

为了让更多人认清日本在中国犯下的罪行,杨宪益四处演讲,反将日本学会的成员吸纳进来,声势浩大。

原本100多人的组织,由于越来越多的人参与,后来发展为上千人。

1940年,杨宪益拿到了牛津发放的毕业证,他的名字登上了《泰晤士报》。

哈佛也递来一份聘书,国内素未谋面的沈从文、吴宓,大力推荐他到西南联大担任古希腊和拉丁文老师。

一面是世界名校,一面是风雨飘摇的祖国。

几乎毫不犹豫,杨宪益选择了西南联大。

彼时,昆明刚被敌机轰炸,一片焦土,仿佛随时都会再来一场空袭。

母亲担忧他的安危,数次交涉无果,杨宪益只好折中去了重庆中央大学。

后来惊闻诗人闻一多在联大被杀,他还讽刺当局,幸而我没去联大,不然长得这么像,倘若杀错了,也不是没可能。

他在重庆的确度过了一段少有的安稳日子,还和妻子戴乃迭举行了婚礼。证婚人是赫赫有名的中央大学校长罗家伦及南开大学校长张伯苓。

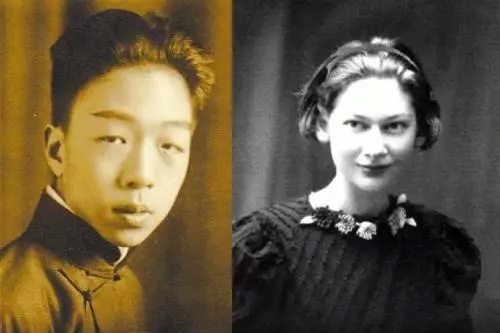

戴乃迭是英国上流社会的女孩,第一次见面时,两人一见钟情。

杨宪益特地根据她的英文名,音译了“戴乃迭”这个美丽的中文名。

见惯了虚荣势利的英国贵族女孩,戴乃迭的真挚大方令他见之不忘。

同样的,风度翩翩的杨宪益让戴乃迭痴狂,为此,她忽略了一众王公贵族的示爱。

大学期间,杨宪益翻译的第一篇中国古典作品就是《离骚》,不为了纪念父亲的期望,只是想跟英国老师显摆一下中华文化的底蕴之深。

这篇优雅繁复的译文却将戴乃迭迷住了,她索性放弃在学的法国文学,攻读中国文学。

毕业时,戴乃迭成为牛津史上第一位中国文学毕业生。

1940年,她跟随杨宪益回国时,两人的结合,遭到传教士母亲极力反对。

这桩婚事甚至没有得到祝福,戴乃迭母亲只留下一句诅咒般的预言。

“你们的婚姻不会超过四年。”

戴乃迭享受在中国的生活,还为杨家诞下长子杨烨。

杨烨的混血长相,给他带来了诸多烦恼。他自知和其他同学不一样,良好的家庭教育却未让他对父母产生任何埋怨。

甚至,他常托腮望着母亲表白,“妈妈,你真漂亮。”

那种毫不吝惜地直白赞美,其实很英式。

同龄人的嘲弄伴随着杨烨成长,但他继承了父母的聪慧基因,从小学到高中,都是成绩优异的三好学生。

这个时期,戴乃迭与杨宪益的翻译工作也风生水起。

他们接手了不同时期、不同题材的中国文学作品,从《儒林外史》《白毛女》到《鲁迅全集》,广受国内外好评。

夫妇二人同心协力,举案齐眉,完成的高质量译作甚至被国外高校当作教学研究的蓝本。

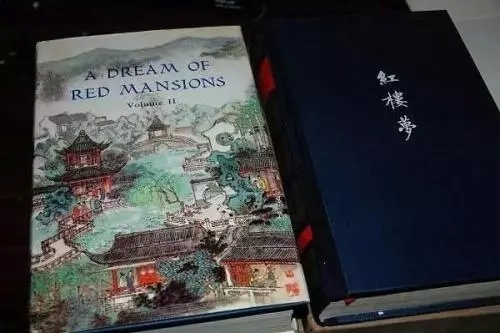

这天,杨宪益接到外文出版社一项艰巨的任务,“翻译曹雪芹的全本《红楼梦》。”

这部无数学者竞折腰的文学巨著,草蛇灰线,伏脉千里。

里面的谐音、暗示、隐喻更是不胜枚举,若要翻译出来,难度不可小觑。

两人都对此压力深重,却又隐隐透着一股喜悦。这份前无来者的工作,意义非同一般。

在真正开始翻译后,但凡遇到文化隔阂、难以读懂的地方,两人便不胜其烦地写下注解。

力求让英语国家看懂这部百年贾府兴衰史,了解中国传统文化最隐秘的一部分。

最终,杨宪益、戴乃迭版《红楼梦》是西方最认可的英译本。

平静之下,暗潮涌动。

覆巢之下,焉有完卵?

1966年,风波到来,北京首当其冲。

杨宪益单位的两位领导率先“落马”,平日里儒雅持重的人,实在无可批驳。

罪名只好安上:好吃东西。

贴了满墙的“控诉状”,更像是一份美食地图,何时在何地吃了何物,连篇累牍地报道。

两位领导在敲锣打鼓中,转圈游街。

很快,杨宪益就由旁观者转换成了“当事人”。

他被揪到台上,和其他专家、知识分子站成一排,头埋得很低,胳膊反向背在后面,高高举起,接受质询。

杨宪益身体很灵活,别人做出这个动作往往扭曲痛苦,他几乎不费力。

后期,这种形式主义的审讯结束了,他被分配去扫厕所。

这位自小养尊处优的贵公子、驰名中外的大翻译家将公厕打扫得纤尘不染,甚至便池上的陈年积垢都无影无踪。

似乎,杨宪益很好地承受了一切莫须有的罪责,可他还是换上了轻微精神分裂症。

幻听、被害妄想,让他时时刻刻都觉得耳边有人要索他性命。

金发的戴乃迭比杨宪益更难生活,她从备受尊敬的翻译学者沦为了过街老鼠,走到路上都有人啐一口,高喊“打倒美帝国主义!”

儿子杨烨也并不好过,他以优异的成绩先后报考北大物理系、清华数学系,直到放榜那天也没等到录取通知。

最好只收到新建校的北京工业大学的入学通知,万念俱灰下,才知道“政审不过”。

为了显得与周围人一致,他主动抄家,掰坏了母亲戴乃迭的古典唱片,打碎了家里的古董花瓶。

他的里子是中国人,可那张混血的脸依旧让所有人自动对他,退避三舍。

毕业后,杨烨被分配到鄂城农机厂当一名普通技工,在这个闭塞的小城,他遭遇的厄运比以往更多。

为了寻求精神上的慰藉,他写信让妹妹给他寄书。

悲剧就发生在这件事上,书籍中有一本摩斯密码手册,这成为举证杨家从事间谍活动的重要罪证。

一家子不堪重负,但这远远未到靴子落下的时刻。

1968年4月,预感到结局的杨宪益、戴乃迭在家开了瓶酒,把酒寻欢。

几个小时后,他和妻子戴乃迭分别被送往男子、女子监狱。

在监狱了,戴乃迭依旧保持优雅整洁,每天狱警送牢饭时,她都堂堂正正地喊一声:“谢谢。”

她在狱中最担忧的是三个孩子,被抓入狱时,他们夫妇甚至来不及给孩子安排一个妥当去处。

后来听说,孩子们都有人收留,吃住不愁,她才稍稍安心。

大儿子杨烨的确被收留了,在父母入狱后,他也被捕。

余下两个孩子,身无分文,流落农村。

1972年,杨宪益被叫出来拍照,狱友说:“你要被枪毙了。”

但是第二天,在一位领导跟他谈完话后,他被释放了。

“当初抓你是对的,现在放你也是对的。”

所以,狱中的伙食费以后慢慢从他工资扣除。

不久后,夫人戴乃迭也被释放,回到家后,当年二人对饮剩下的半瓶酒,还在桌上。

物是人非,一家团聚却发现长子杨烨精神异常,他开始认为自己是英国人,并不同父亲说话,在家只讲英文。

甚至“三闯”英国大使馆,要求回英国,最终又被捕。

释放回家后,杨烨更加自闭,戴乃迭无奈只得将他送往英国,寄住姨妈家。

1975年11月,在那里,杨烨度过了一段平静的日子,只是依旧少言寡语。

在和表兄妹打了一轮扑克后,杨烨独自上楼,几分钟后,他的房间传出一声巨响。

火光冲天,杨烨自焚了,最终抢救无效死亡,时年36岁。

在他的房间里,找到残存的手稿,上面写满了推演的数学公式,他本应该成为一位优秀的数学家。

而另一个88页笔记本上,是近乎印刷体的诗歌抄写,工整娟秀。

这里藏着杨烨不为人知的另一面,柔软敏感,才华横溢。

丧子后,戴乃迭精神崩溃,长期酗酒。

据说,杨宪益怒其不争,甚至打了爱妻一巴掌,只是仍未打醒借酒浇愁的悲伤母亲。

她和杨宪益的事业再度起步,他们做出了一套“熊猫丛书”,翻译了《诗经》、《聊斋志异》、《西游记》、《三国演义》,也收录了《芙蓉镇》以及巴金、沈从文、孙犁的文学作品。

只是杨烨像一道疤,永远刻在了她的心上。任何都不能在她面前提起杨烨。

一次,她和杨宪益前往英国做演讲,事故后,再度见到了妹妹。

当对方试图请她回家看看杨烨曾经自焚的房间时,戴乃迭冷酷地终止了谈话。

又一次,夫妇二人温情对饮,兴之所至,还欢快地唱起歌来。唱道《丹尼男孩》时,杨宪益掩面哭泣,“我真想我们儿子……”

戴乃迭拿起酒杯,也不接话,“喝酒,喝酒。”

她把悲伤埋在最深处,一旦撕裂,就是无法遏制的痛苦。

所以,晚年戴乃迭患了老年痴呆,她才一遍遍说出最心底的思念:“我的儿子呢?杨烨呢?”

患病后,杨宪益与她寸步不离,她的头发都白了,容颜也苍老了,在他心里,依旧是无暇的乃迭。

郁风去看望他们时,还为她画了一幅肖像画,题字:金头发变银白了,可金子的心是不会变的。

1999年11月18日,戴乃迭与世长辞。

此后,这幅肖像画就挂在杨宪益书桌旁,他不再外出,宁愿在家与亡妻对坐。

杨家客厅有一面大书柜,到了晚年几乎送空了。

每次有客人来,他就指着书柜,告诉人家,有什么喜欢的,都可以拿走。

大批古董藏书,尽数被拿走。甚至翻遍家里,都找不到一本他和妻子的译作。

出版社特意送他几本,留下珍藏,可他转头又大方送人了。

“没有什么可留下的,也不要留下什么。”

戴乃迭去世后,杨宪益无比孤独,他不再接翻译工作,也关上了对外界敞开的大门。

他们这段原本被预言,不超过四年的婚姻,在经过如此跌宕起伏发一生后,相濡以沫到了最后。

青春作伴多成鬼,白首同归我负卿。

恨不能与爱人同往,这是一位耄耋老人能说的最好情话。

杨宪益出生那天,母亲梦到一只白虎,跃入怀中。

算命先生解释:既凶又吉。男婴将是家中唯一子嗣,克父伤子;历尽磨难后,也会成就一番大事业,荣耀门楣。

后来,纵观杨宪益的一生,5岁丧父,64岁丧子,入狱4年又被释放。

一生翻译过上百部中国文学,累计1000多万字,获得翻译文化终身成就奖。

这样看来,“那位算命先生的推算,大致不差。”

所以笃信命理的香港,给他的自传取名《白虎星照命》。

杨宪益是那个时代文人的缩影,他少年时荒唐的激昂浪漫,中年后的坎坷勤恳,都浓缩在自传里那句“我今年85岁。”

满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味?

杨宪益、戴乃迭复杂悲欢的一生,正像夫妇二人的代表作《红楼梦》,极致浪漫成就传奇。

2009年11月23日,在度过了没有戴乃迭的十年岁月后,杨宪益辞世。

翻译界的一颗明星陨落了,杨宪益与戴乃迭的爱情在天上又圆满了。

(编辑:夏木)