伊恩·麦克尤恩日前声明,自己以人工智能为主题的新作并不是一部科幻小说——这说法让全世界都疯狂了,科幻题材为何总是被正经文学圈拒之门外?

伊恩·麦克尤恩最新出版的小说《像我这样的机器》(Machines Like Me,暂译)是一部以科技——更具体地说是以“人工智能”——为题材的虚构作品。作品的故事背景设在另一个平行世界,在那里,艾伦·图灵没有了结自己的生命,而且发明了因特网;美国前总统约翰·肯尼迪没有被刺杀;英国和阿根廷之间的福克兰岛战争则在英国首相撒切尔夫人卸任后才爆发。这本小说描写了许多在不远的将来可能会发生的事情,这种背景设定给了麦克尤恩充分的创作空间去探索一系列可能成真的假设:假如机器人拥有跟人类一样的思维模式将会怎么样,或者说,假如人类无法凭借自己的智慧分辨人类自己和人工智能将会如何?

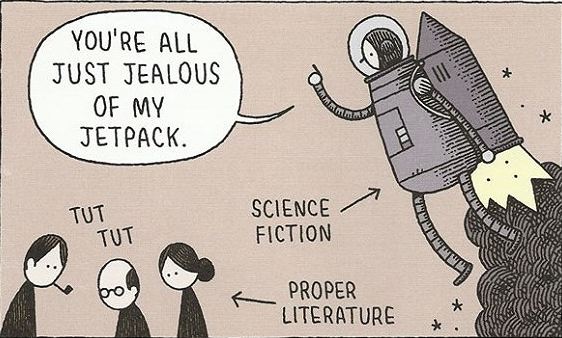

但《像我这样的机器》并不是一部科幻小说,至少其作者是这么说的。“小说家可以跟随开启的心理空间去探索未来,”麦克尤恩在近期的一次采访中谈道,“我指的不是穿着反重力靴,以十倍于光速的速度实现时空穿越,而是指大家可以通过真正关注我们人类遇到的困境去设想未来。”很多读者注意到,麦克尤恩在文学小说和科幻小说之间画了一条不可逾越的界线,而且坚定地把自己归为更加“体面”的那一边,这实在是显得有点儿“体裁歧视”。

表面上看,麦克尤恩表示自己的作品不是科幻小说,并暗指科幻小说这种文学体裁无法把他的主题有趣地呈现出来,这实在荒谬可笑:平行宇宙和非人类意识本就是公认的属于科幻小说的主题,菲利普·迪克的《高堡奇人》和《仿生人会梦见电子羊吗?》等代表性的科幻作品就探索过这些主题。但每种体裁都有特定的分类标准,科幻小说——它自成一派,且通常有着特定的风格和内容——不幸被广大文学作家视作不太体面的“另类体裁”,他们认为自己的优势和才华完全无法通过这种文学类型呈现出来。

这种看法早而有之。1968年,作家弗拉基米尔·纳博科夫在接受BBC的采访时一本正经地说:“我讨厌科幻小说,讨厌里面的姑娘和呆瓜,也讨厌其中设置的悬念。”当时他正在创作《爱达或爱欲》,这本书讲述了一个发生在名叫“反地界”(Demonia)的平行地球上的庞杂乱伦故事。书出版时,评论家都格外小心翼翼地把《爱达或爱欲》和“垃圾太空歌剧(注:太空歌剧指以太空旅行为主题的科幻文学)”划清界限,尽管两者表面上非常相似。但话说回来,科幻小说的确不是一种体面的文学体裁。最早的科幻小说俗艳而廉价,它丰富多彩的内容总与其不太光彩的地位相伴相随。

《科幻小说:文学史》(Science Fiction: A Literary History)编辑和伦敦大学伯贝克学院现当代文学专业教授罗杰·卢克赫斯特(Roger Luckhurst)认为,文学圈对科幻小说的嗤之以鼻可以追溯到18和19世纪哥特浪潮兴起的时期。嫉妒心理是导致科幻小说名声不佳的因素之一,他说:“像安·拉德克利夫(Ann Radcliffe,18世纪英国哥特式小说女作家)这样的作家在当时销量成千上万,赚得盆满钵满,所以正经文学作家都说那些作品糟糕透顶,废话连篇,因为他们为自己没有赚到那么多钱而心烦。”1818年,玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》以哥特的视角解读了当时与“电疗法”有关的尖端医学理论,并作出了子宫之外也能创造新生命的大胆设定,这部作品奠定了科幻小说的标准和模板,但一直到20世纪20年代才有廉价杂志为科幻小说这种文学体裁下了定义。这种用最便宜的纸张印刷的廉价杂志在当时非常畅销,每期杂志通常会分成好几个板块,其中包括“言情小说”“侦探小说”“情色小说”“惊悚小说”以及我们的“科幻小说”。科幻小说杂志《神奇故事》(Amazing Stories)曾刊登过儒勒·凡尔纳、赫伯特·乔治·威尔斯、约翰·温德姆等科幻小说家的作品,此外,杂志也登过像HP·洛夫克拉夫特和埃德加·爱伦·坡等作家的大作,但他们的作品现在大多已经被归入惊悚小说或者奇幻文学类别了。

嫉妒心理是导致科幻小说名声不佳的因素之一

20世纪中叶,廉价小说市场走向低迷,各种文学体裁之间的清晰界线也在某种程度上随之淡化了。一同淡化的还包括扣在科幻小说头上的污名。2017年,科尔森·怀特黑德(Colson Whitehead)凭借作品《地下铁道》获得了英国科幻小说最高奖项“亚瑟·C·克拉克奖”和普利策奖,这本书把一种蒸汽朋克式的幻想完美融入了一个平行时空里的奴隶制美国。同年,内奥米·阿尔德曼(Naomi Alderman)的《权力》荣获百利女性小说奖,在这部小说中,所有女性突然进化出了发电的特殊能力,并开始电击男性。珍妮特·温特森(Jeanette Winterson)即将出版的作品《弗兰啃斯坦》(Frankissstein)将重新探索玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》中涉及的元素:性玩偶、人工智能和生物技术。

对很多作家而言,作品的体裁定位是营销团队需要去操心的问题,他们自己反而不会太为之纠结。有些一直不承认自己的作品是科幻小说的作家已经开始让步,《使女的故事》作者玛格丽特·阿特伍德就是其中之一。2003年,她的未来小说《羚羊与秧鸡》出版,书里涉及了基因操控和气候变化等元素,但当时她坚称这是一本推想小说,而不是科幻小说,因为书里没有“怪物和太空飞船”;但最近,当提到《使女的故事》时,她已开始称其为科幻小说了。如此一来,麦克尤恩似乎显得格外固执,据不妥协——虽然文学体裁之间的界线正在崩塌,但有证据证明读者仍然十分看重传统的体裁范式,且如果作者没有遵守其作品体裁的写作风格和模式,就会受到惩罚。

一项2017年的研究发现,当一个文本包含“气闸(airlock)”和“反重力(antigravity)”这样的词语时,读者更难与其中的角色产生共鸣。美国科幻作家厄休拉·勒古恩在她1976年的论文《科幻小说和布朗夫人》(Science Fiction and Mrs Brown)中也对这个问题进行了探索。勒古恩想知道,如果一本小说的本质是其中的人物(这一点集中体现在弗吉尼亚·伍尔芙笔下的普通女人“布朗夫人”身上),那么科幻小说作家还有完成作品的可能吗?“我们有希望抓住布朗夫人吗,还是我们只能永远困在飞驰在银河系的巨大而闪烁的宇宙飞船里了?”她问。又或者真正的问题在于,令人信服的小说心理学已经永久性地破坏了科幻小说的世界建构吗?“有没有可能从某些角度来看,布朗夫人对宇宙飞船来说太大了?会不会由于她过于丰满——所以当她踏入飞船时,飞船便不知怎地立刻缩小成了一个闪亮的锡制小模型呢?”在廉价小说时代,杂志的刊头是建立品牌的关键,而作家则可以通过改名换姓来创作不同体裁的作品。但对于当代作家来说,他们的品牌就是他们的大名。如果你成名时贴着“科幻小说作家”的标签,那么此后你做的每一件事情可能都会与这个头衔相捆绑(这个问题有一个解决方法——使用笔名:英国小说家伊恩·班克斯在出版以太空为背景的作品时,会在自己的名字中间加上“M”作为标记)。

电视剧《使女的故事》改编自玛格丽特·阿特伍德的同名小说。图片来源:Hulu

米歇尔·法柏是一位对现实主义文学和科幻小说均有涉猎的作家,他注意到,读者会因为某本书的内容不符合自己对该体裁的设想而产生情绪波动:“我老是听到别人说,他们万万没想到自己会那么喜欢《异境之书》(The Book of Strange NewThings)或者《皮囊之下》,甚至为之动容,因为他们‘本不喜欢科幻小说’或者‘平常不读这种类型的书’。”科幻小说依然保持着比较幼稚的人物设定——“身穿银黑相间制服的英勇舰长……疯狂的科学家和他们待嫁闺中的女儿,”用勒古恩的话说——这些内容会让读者认为欣赏这类作品是很羞耻的一件事。对付这种羞耻感的方式之一便是告诉自己,如果喜欢这本书,那么它便不可能是科幻小说这种低级作品。“最近BBC广播四台的《打开书》(Open Book)节目讨论了《皮囊之下》,节目中的三位推荐者都坚定地表示它并不是一本真正意义上的科幻小说,因为它的文笔优美、人物形象丰满而且有着深刻的主题,”法柏回忆道,“从一方面说,我很欣慰自己的作品得到了欣赏,但从另一方面来说,人们对这种文学体裁的不尊重几乎已经约定俗成,我们完全能够理解为什么科幻小说作家都感觉自己快被逼疯了。”

但如果科幻小说变得更加受人尊重,它的质量会有所提升吗?这个观点并不是每个人都认同。美国作家乔安娜·露丝在学生时期曾被教导,女性缺乏进行文学创作所必需的视角(弗拉基米尔·纳博科夫就是教她的老师之一)。类型小说让她重新走上了写作这条路:“我的生活显然与大文学(Great Literature)毫无关系,因此我深信自己并没有真正意义上的生活经历,”她在1983年写道,“我有意决定要写一些别人也不知道的东西。所以我写了伪装成幻想的现实主义文学,也就是科幻小说。”

贝拉·卢戈西和洛娜·马赛在《科学怪人大战狼人》中,这部电影取材于玛丽·雪莱的作品。图片来源:Allstar/UNIVERSAL

你同样可以在阿拉斯岱尔·格雷1981年的小说《拉纳克》(Lanark)等作品中看到科幻小说的“局外人”身份所具有的吸引力。这本书的内容分为四个部分,讲述了一个主要人物(出场时名叫“拉纳克”,但也有人叫他“索乌”)的故事,书中包括两个科幻小说/奇幻文学的章节,这两个章节的中间则夹着背景设在格拉斯哥的现实主义文章。格雷笔下“伪装成幻想的现实主义”与其说是投机性的,不如说是讽刺性的,他的作品映射了阶级森严的资本主义社会里的弱肉强食和颓丧萎靡。书中的现实主义章节里,当有人把一本科幻杂志拿给孩子索乌看时,他表现得很抗拒:“我不太喜欢科幻小说。它们太悲观了。”从格雷的视角看,科幻小说之所以悲观,正是因为它最为忠实地描绘了令人不适的现实,而狭义上的文学小说往往会规避这些东西。

但科幻小说可以让自己跳出“乏味惨淡”的圈子,也可以撕掉“不体面”的标签。贝基·查博勒创作的《旅行者》(Wayfarers)三部曲把一场盛大的冒险与对人工智能和身体改造等概念的好奇心巧妙地融合在了一起——在她心中,科幻小说是骄傲和快乐的源泉。“我只想站在我的演讲台上说:‘我创作科幻小说,爱咋咋地!’”她说。但同时,“你也会担心自己的作品不会被认真对待。你会担心别人让你坐到科幻小说的那一桌去,导致你无法与其他人交流。”

这种被拒之门外的感觉“令人沮丧”,她说,“你可不希望自己只能给唱诗班布道。科幻小说的意义在于让人们通过另一种方式看世界,你接触的人越多,它的效果才会越好。”而文学体裁的分门别类虽然有可能会成为一种阻碍,但它也是引导人们选择文化作品的必要手段,法柏提到:“涡轮资本主义为人们提供了过多的消遣选择,多得让人伤神,标签则可以方便大家做出选择。”

科幻小说对于作者和读者来说都是一种工具。在《布朗夫人》论文中,勒古恩总结道,科幻小说可以被用于探索文学。“什么是最好的科幻小说,”她写道,最好的科幻小说莫过于伍尔芙想要发掘的那种“新型工具”,“它是一种疯狂的、千变万化的左旋活动扳手,可以用在工匠需要的任何地方。”如果麦克尤恩等作家不承认他们手中的活动扳手,那也许说明他们根本不了解它的真正力量。

(编辑:夏木)