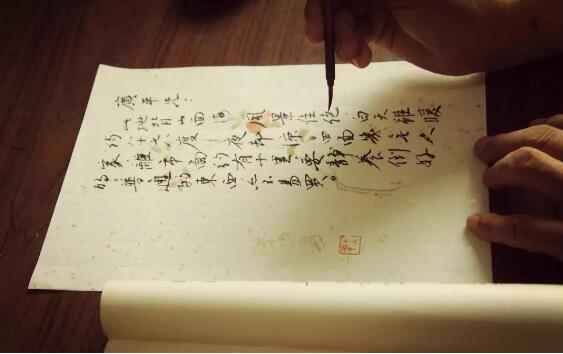

你有多久没有写信了?

很多作家、文人都对书信情有独钟。

曾写下“车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人”的木心自不用说了,岩井俊二也是在《情书》中,用信件重建起故事,以及一代人的青春回忆。

书信,在这个信息化、快节奏的世界里,是一种独特的情怀。它总是随着邮差的自行车,慢悠悠地到达。再由收信人郑重地拆开,收获那一份同样郑重而诚挚的诉说。

但书信也不总是沉重、悲愁的,有些相思和平日里说不出口的情感,在信件里总能让人心下动容。

曾感动无数人的纪录片《四个春天》的导演陆庆屹在自己的散文集里叙述了这样一个场景:

父亲在院子里专注地为母亲熬中药,一坐就是几个小时,母亲见了,抬起头去抚摸父亲的头发,轻声说了一声:“谢谢啦。”

父亲说:“谢什么鬼啊?”

母亲不好意思了,便脸红扑扑地笑起来,用普通话笑着说:“谢谢你的情啊,谢谢你的爱呀。”

陆庆屹说,每当母亲说一些难以启齿的话时,便会换成普通话,似乎隔着一层习惯,才容易说出口。

《四个春天》剧照,图片来源于网络

如此看来,书信也是我们刻意给自己制造的“隔阂”,很多话语,硬是要隔着这一层薄薄的纸,我们才能说得出来。

人们常说,透过一本书,我们能更加靠近一位作家,那么透过书信集,我们也许已经能贴近一位作家的生活了。汪曾祺在创作散文时所极力追求的,正是“写散文要如写家书”,这就使得他的书信变得尤为可贵。这些信中,有家常里短,有人情世故,也有文学杂谈。平平淡淡,却又真挚动人;信手拈来,总有妙趣横生。

汪曾祺说,“生活,是很好玩的”,在这些书信里,有真诚,有调皮;有郑重若是,有大骂、调侃。透过这些言语,我们仿佛能看到在书桌的台灯前执笔的那个背影。

天气冷,汪曾祺便给妻子施松卿写信道:

Iowa已经相当冷了。今天早上下了霜。我刚才出去寄信,本想到对面草地走走,冷得我赶紧回来了!

仿佛看到了给妻子寄信回来,鼻子被冻红了的汪曾祺使劲对着手呼了两口热气。

南方的冬天难熬,他便嘴馋:

南方冬冷难耐,不如仍到北京吃涮肉为好。

短短两行字,让人也馋起热气羊肉了。

柴米油盐、事无巨细,是他远在大洋彼岸时,对妻子的绵长情意。不过,可爱的汪老也有“嘚瑟”的时候,似是故意要惹得自己的缪斯吃醋,惹得她紧张自己:

致施松卿:

不知道为什么,女人都喜欢我。真是怪事。

当然,我不致晕头转向。我会提醒我自己。

她说那天舞会,我的迪斯科跳得最好,大家公认。天!

人在异乡,也有惊心动魄的遇险时刻:

致施松卿:

就在Herbert等找我聊天的当晚,发生了一件事:我的房间失窃了。这位小偷不知是怎么进来的。搬走了我屋里的电视机,偷了我$600现款。就在我熟睡时。

保罗说幸亏我当时熟睡未醒,否则将不堪设想,“该人”会给我一刀。

更多的则是对于妻子和孩子的暖心话语:

致施松卿:

我到了美国,变得更加practical,这是环境使然。为了你,你们,卉卉,我得多挣一点钱。我要为卉卉挣钱!

还有对自己不再年轻的感叹:

致施松卿:

近日镜中自照,觉得我到美国来老了很多,很明显。这样好,免得麻烦。承认已到晚年,心情是很不一样。

除此之外,也有汪老对老师沈从文的“撒娇”:

致沈从文:

我实在找不到事,下学期只有仍在这里,一星期教二十八课,再准备一套被窝让它霉,准备三颗牙齿拔,几年寿命短吧。我大概真是个怯弱的人。您等着我向你发孩子气的牢骚!

向友人黄裳倾吐的牢骚:

致黄裳:

岁尾年初,瞎忙一气。一是给几个青年作家写序,成了写序专家;二是被人强逼着写一本《释迦牟尼故事》,理由很奇怪,说是“他写过小和尚”(《受戒》)!

致黄裳:

然而我到北京怎么样还不知道呢,想起孙伏园的“北京乎?”

我还是叫中委给我弄盆水洗洗脚罢,在那个看着教人心里不大明亮的床上睡一夜罢,明儿到北京城的垃圾堆上看放风筝去。

身为文艺界的泥石流,真性情的吐槽自然少不了:

致邓友梅:

我今日晚往徐州去讲他妈的学。去年他们就来过人。我当时漫应之曰:“明年再说吧。”我早已忘得一干二净,不想人家当了真事!

当然,还有令他“一战成名”、念念不忘的高邮咸鸭蛋:

致陆建华:

你最近给我的两信都收到。鸭蛋收到,谢谢。高邮鸭蛋还真是名不虚传,其特点是肉质细腻,味道浓,——当然现在的鸭蛋似乎没有过去的油多了。偶有客来,煮几个给他们尝尝,无不称赞。本想留一部分送人,不想已经吃得差不多了。鸭蛋已快吃完,信却没有回,真不像话。

《汪曾祺书信集》

作者:汪曾祺

出版社:江西人民出版社

(编辑:夏木)