《苏东坡传》、《京华烟云》、《风声鹤唳》……林语堂最为世人所熟知的是他作为中国现代著名的中英文双语作家的身份。然而,他的文化批评、政治主张和社会实践却很少被公众了解。实际上,林语堂经历了二十世纪战争与炮火的岁月,在把中国文化介绍给世界的同时,他也承担了批评家的角色,不是单从民族主义的视角,而是把视野面向了整个现代文明。

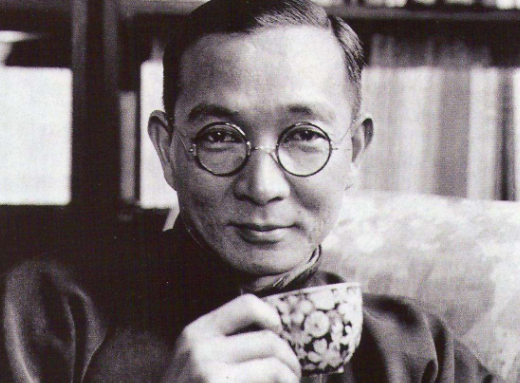

林语堂(1895年10月10日-1976年3月26日),福建龙溪(今漳州)人,原名和乐,后改玉堂,又改语堂,中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家,新道家代表人物。林语堂曾创办《论语》《人间世》《宇宙风》等刊物,作品包括小说《京华烟云》《啼笑皆非》,散文和杂文文集《人生的盛宴》《生活的艺术》以及译著《东坡诗文选》《浮生六记》等,于1940年和1950年先后两度获得诺贝尔文学奖提名。

林语堂的成长与教育同时浸透着中西两种迥异的文化,这为他后来的文化批评和政治评论提供了丰富的思想资源。林语堂从小在教会学堂长大,在上海圣约翰大学毕业后就来到北京,接受新文化运动的洗礼。等到林语堂从哈佛和莱比锡大学留学归国后,他对于上世纪二十年代中国时兴的各种新思潮抱着“本能的同情”,坚定地相信中国的未来必将走向现代化,而其首要标志就是引进“赛先生”,新文化运动的两个诉求之一。

林氏自由主义思想的核心是通过对中国传统文化的创造性阐释而发展出的容忍哲理。在国民党执政时期,做一个自由主义批评家并不是简单地“向权力言说真理”,还要面对荷枪实弹的武力威胁。林语堂参加了“平社”运动,与胡适一起成为了当时自由派知识分子的领军人物。后来,林语堂还和胡适、鲁迅一起参与了中国民权保障同盟的活动,但由于出发点不同,最终不欢而散的结局证明了自由主义在中国的困难境遇。

林语堂思想的另一个面向是对中国传统文化的现代化阐释后发展出的一套“抒情哲学”。林语堂出生于基督教家庭,自认为自己的传统文化知识有很大漏洞。在反传统的新文化运动高潮时期埋头恶补中国文化知识,这使得林语堂对传统文化的态度别具一格:更超脱、更富于理解,远没有像胡适、鲁迅那样反传统。林语堂也批评传统文化,但他的态度修正了许多新文化运动激烈反传统的论调。林语堂把自己这套“抒情哲学”推向世界并大获成功,证明中国传统文化仍具备着可用资源和理论活力。

相比起其他新文化运动时期的大家,林语堂的人生经历和批评范畴更具有跨国性和全球性。林氏批评具有全球性的普世关怀,他对文明的探索不仅限于中国的复兴,也包括对整个世界的现代性的反思。二十年代泰戈尔访华,林语堂对一个被殖民国家的诗人受到宗主国大肆追捧不以为然。四十年代在美国,林语堂作为国际舞台的知名人士,积极参加各种社会活动,发表演讲,为印度独立事业不辞辛劳。他严厉批判了二战时期西方的种族主义、帝国主义情结。现代文明执拗于物质主义和强权政治,西方现代性在本质上出现了问题,美苏两极对抗后的世界不会有真正的和平。林语堂期盼西方和中国的宗教资源来抵抗和修正现代性的庸俗。

林语堂是一个面向二十一世纪的作家,在各种思想理论流派纷争的三十年代,林语堂的思想已经具有“全球化”和“走出去”的前瞻性。“两脚踏中西文化,一心评宇宙文章。”林语堂的跨文化心路历程不仅是现代中国文化体验的一面镜子,也与当下中国的现代旅程息息相关。

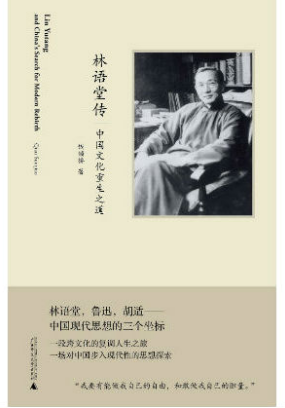

最近出版的《林语堂传:中国文化重生之道》,以中美知识交往史为主要背景,叙述了林语堂跨文化之旅的一生,努力勾勒出一个全面的、全新的林语堂。经广西师范大学出版社授权,下文节选摘录自本书的第九章和第十章。

《林语堂传,中国文化重生之道》,钱锁桥著,广西师范大学出版社2019年1月版

东方智慧与现代病

1942年美国圣诞节季节书市退出林语堂选编的《中国印度之智慧》一书。在此(引言中),林语堂对西方现代思想的基石展开一系列批评。“引言”是要引导读者阅读中国文化经典名著,但该引言以一段诗文结尾,很显然引自其未发表的长诗,对弗洛伊德主义竭尽讽刺挖苦,并呼吁东西文明相会共建新文明:

我们的心灵和身体

再也没有隐私;这帮精神历史的学者

撕掉了我们身上的遮羞布,戳破所有神秘,

把我们赤裸裸、战战兢兢的灵魂丢进灶房间,

把厕所变成了公共画廊;

他们让爱情祛魅,让浪漫之酒变酸,

拔掉傲骨的羽毛,让其在光天化日下赤裸,

人类神圣的内在心灵,被抛出神殿,

代之以臭烘烘的利比多。

人性的概念被颠覆,被糟蹋。屁股

从人体中打掉,支架不住;

必定得垮。现代知识已经支离破碎,在其废墟上

一个新世界必须重建,必须由东西方共建。

如果说《中国印度之智慧》充分展示了林语堂作为一个跨文化学者渊博的学识,那么《啼笑皆非》突显出林语堂作为一个自由主义批评家锐利的锋芒,为探寻人类文明的未来而扫清障碍。前者曾被誉为林语堂的“巨著”,林语堂自己却认为后者乃其最重要的作品。两者确实相关联。后者可以看成林语堂的一种尝试,还不能说是尝试让东西方共建一个新的世界,而是尝试让东方智慧作为资源,对战时政治,以及由“科学唯物主义”(特别是所谓的“地缘政治学”)统领的西方文化现代性展开批评。该书出版后,有评论者称书名应该改为“介于愤怒与抗议之间”(原书名直译“介于泪与笑之间”),林语堂在美国的形象也为之一变,本来被奉为“雍容文雅的哲学家”,现在成了一个“牛虻”,甚至有人觉得是一个脾气暴躁、脑子有问题的“牛虻”。因为这本书对西方进行严厉的批评与挑战,不仅谴责战时的强权政治,而且深挖强权政治背后的思维模式。而他的批评根据借助于东方智慧:佛教、儒家和道家。

从右至左:鲁迅、林语堂、伊罗生、蔡元培、宋庆龄、萧伯纳、史沫特莱于上海,1933年。改革开放前,国内出版界刊登该照时林语堂和伊罗生的影像被抹去。

首先,林语堂引用佛教报应理论来表达对当下时局发展的极度不满,对战后的危局发出警告。“事实崇拜”理论宣扬经济决定一切,数数炸弹的数量便能决定能否打败希特勒,但是报应论要求我们用长焦距看历史,要探究事务的来龙去脉。林语堂解释道:“简单来说,报应论要我们对自己的道德思维和行为负责,因为思与行和过去及未来构成因果关系,而我们永远处于因果关系链之中。”东亚文化受佛教影响,报应观念早就深入人心。中国俗语所谓“种瓜得瓜,种豆得豆”。

林语堂指出,按照佛教报应观,丘吉尔的战争观——“先把仗打赢,再讲为何而战”——完全站不住脚。丘吉尔的“先把仗打赢”说就是一个面具,表明他不愿摆脱过去又渴望摆脱未来。报应观告诉我们:一个人当下所经历之事乃过去所作所为累积效应使然。丘吉尔不想承认这一点,因为他不想承认西方帝国主义和当下的战争有任何关系。更为危险的是,他想逃脱历史发展的必然趋势,即西方帝国在战后必将消失。林语堂用再明确不过的语言再次强调,亚洲的崛起是不可逆转的,这也意味着“帝国主义时代的终结”。十九世纪帝国主义兴起,白人征服了全世界,那是“因为白人有,亚洲人没有”。丘吉尔可以不让印度独立,但丘吉尔摆脱不了报应。假如西方精英和决策者拒绝承认这种历史潮流,那么,林语堂说得很直白:他们就是在为“第三次世界大战”播种,那将是一场恐怖的、白人对全世界有色人种的大战。

当今世界急需一种和平哲学,可是在二十世纪文化中是找不到的—林语堂称之为“道德上的恶性肿瘤”。西方奉行“先把仗打赢”再说的政策,可是“所有导致战争的根源——权力平衡术、强权逻辑、贸易、种族歧视——一个不少,原封不动”。和平哲学本质上是对人的理解、对人性的理解。二十世纪西方文化把人理解为经济人。和平的问题,或者说为什么无法思考和平的问题,就是起源于这种经济至上的思维模式。人的问题都是通过数学百分比来考察,那么和平的归宿就是一个如何在经济上提高人们生活水平的问题。欧洲已经变成一个“屠宰场”,西方的精英和决策者还在计划用经济模式让全世界欧化,继续担负起“白人的负担”这种十九世纪帝国主义逻辑。就“白人”而言,林语堂不无幽默:“真的,白人只要去掉他肩上那个‘担子’,还是蛮可爱的。你还可以和他谈天说地,讨论瓦尔特·佩特(Walter Pater)呢。”就“经济人”而言,林语堂就没那么幽默了:“这世界上如果说有一件事让我充满变态的虐待冲动,那就是狗屎般的‘经济学’。我这辈子唯一的愿望就是能看到‘经济学家’——欧洲的立法者,被推翻、被羞辱、被吊死。我每次一看到百分比图表,情不自禁地就火冒三丈。”

林语堂1941年在纽约“读书与作者”午宴上发言。台北林语堂故居藏。

林语堂认为,只有当我们思考和平元素,而不是战争元素,和平哲学才有可能。和平应该是正面的、丰富的、愉悦的。它应该是人类关系的常态。林语堂指出,在这方面,儒家学说有很多宝贵资源。儒家学说主要关注的正是人际关系间和平与和谐的修炼,林语堂特别强调儒家修炼和谐的两个方式或元素:礼和乐。在西人看来,儒家的乐政听起来像天方夜谭,然而这正是孔子的智慧。因为儒家强调德政,把人的道德修养视为其主要手段。音乐被视为修身养性以至平和性情之工具。“因此,君子通过重新发现人性以达内心和谐,崇尚音乐以此寻求人类文化之完美。和乐尚,人心正,国运昌。”就礼政来讲,林语堂提议说,和平哲学不能以好战精神为根基,而应建基于绅士精神。按儒家学说,一个理想国应该是“礼让之邦”。上文提到,林语堂在给蒋委员长信中曾劝说:与其“以孔道君子之风感化西洋”,不如“以齐待齐之为得失也”。然而,作为全球性批评家,林语堂说的似乎正相反。他是否遵循孔子的教诲,“知其不可而为之”?无论怎样,林语堂在此也说了和对蒋公的劝告类似的话,只是侧重点不同:“和平政治的心理简单来说如此而已:粗俗的人争,懂礼的人不争。争斗乃社会与国际间之羞耻。懂礼的人有时也争,一旦他们也争,那肯定对方为野蛮之属,或者他们以野蛮人为邻,居于一个野蛮的世界,无礼可讲。”

“革命外交”

从林语堂对印度独立问题的关注和投入可以看出,自珍珠港事件以后,林语堂的批评活动范围转向全球舞台。中国当然也是全球舞台的一部分,但林语堂对中国问题的发言,其语气和策略也有较大的变化。其态度变化可用一个关键词来说明:平等,即中国必须被视为同盟国里一个平等的伙伴。林语堂给《美国杂志》撰文:《中国的枪指向日本的后背》,还有一个长长的副标题:“几个月前,我们还在海阔天空似的谈论美国怎样给中国提供援助。现在最主要的问题是中国如何能帮助美国。中国军队有三百万人,由世界上最伟大的将领指挥作战,在长达两千八百英里的战线上,时刻威胁着日本。预备军还有五百多万,时刻准备好加入战斗,给敌军最后一击”。林语堂要表达的是:只要给予中国军队足够的武器弹药和空中支援(没有这些支援中国已经和日本打成了僵局),中国战场可以在全球战略中发挥主导作用。当然了,二战的大战略已经由丘吉尔和罗斯福两人制定,没中国人什么事。用林语堂的说法,因为“欧洲优先”的战略,导致“中国被同盟国可耻地无情地出卖了”。

在林语堂看来,珍珠港事件以前,西方同盟国对中国战事袖手旁观,现在也没有把中国当成真正的同盟国。“优先打败希特勒”的战略也不仅仅是忽略中国的问题——这一战略并没有阻止同盟国给所罗门群岛提供支援,当然也不应该阻止给中国的支援,忽视中国还有其心理上的原因,“根本上是一种十九世纪的中国观在作祟,不愿意认可中国作为大战中的平等伙伴……因为那些五十岁以上的决策者根本搞不清现在的中国人是什么样的人,他想什么,有什么情感,当今中国的官员和领袖都有什么品质;因为他们只是因循守旧,按自己的方式来指导战事,还自以为中国人都会喜欢。换句话说,我们现在看到的是一种过时的十九世纪大班心理”。然而,令林语堂更为沮丧的是中国人自己也没有把自己看成是同盟国的平等伙伴。他觉得中国的领导层在和西方盟国处事时也没有恰当的心理准备。1938年,胡适出任中国驻美大使,成为中国在美的官方发言人。

1940 年,蒋介石又派宋子文作为他的个人特使赴华盛顿。珍珠港事件以后,宋子文被任命为外交部长,停留在华盛顿为美援做游说工作。另外,蒋介石还派熊式辉将军率领中国军事代表团赴美参与同盟国的战略策划。代表团自1942 年春天开始在美国待了九个月,基本上无所事事,完全被美方忽视。林语堂对中国的外交努力非常失望。他给《纽约时报》写信抗议“中国已被出卖”后,给华尔希去了一封信,信中有一连串自言自语式的质疑:“珍珠港事件对美援问题没起任何作用。但这是谁的错呢?假如俄国、英国、中东、澳大利亚,甚至印度都得到了美国的支援,为什么就是遗忘了中国?确保中国不能被遗忘到底是谁的责任?我们的外交人员尽职了吗?”当然没有,而且问题的根源更严重,林语堂在信中坦率地道出自己的想法。

林语堂(右起第三位)一行在重庆躲避日机空袭,1941年。左起第三位是林语堂长女林如斯。台北林语堂故居藏。

既然林语堂对胡适和宋子文在美国搞的外交非常不满,他便一不做二不休—直接给蒋委员长上书。林语堂1942年6月16日给华尔希的信中说:“我还给蒋本人写了一封长信,谈论‘革命外交’,对华府这帮人赞许一番,但同时表达必须在精神上有所改变。”其实这封信不是很长,手书文言文三页,其中林语堂提出,革命的时代需要有革命的外交,其要点包括“如果需要抗议时就必须抗议”。西方媒体已经把中国称为“四强”之一,但实际上并没有平等对待中国,我们的外交必须改变—老是说“早晨好”“非常感谢”没一点用。信尾林语堂指出外交的基本原则应该是:只有当你够资格做敌人时,你才有资格被当成朋友。1942年7月26日,林语堂收到蒋介石发的电报,电文说同意他的观点,希望继续给予“指教”。

1942年9月,胡适离任,由魏道明出任新的驻美大使(胡适离任后一直住在纽约,直至二战结束)。林语堂和新任大使以及宋子文、熊式辉多次畅谈外交,也许受到蒋介石“继续给予指教”的鼓励,林语堂于1942年10月10日又给蒋介石去信。这次确实是一封长信,文言文三千多字,题为《上委员长外交方策意见书》。显然,林语堂担当起了“国策顾问”的角色。

林语堂的“意见书”提出了二十项建议,其主旨就是要摆脱磕头式外交,要以四强之一的姿态和同盟国争取中国的权利。林语堂用儒家术语给蒋公阐释当今西方现代性逻辑。林语堂确实有很多“指教”,比如,外交就是“布迷阵之道”,宋子文要访美,他应该先路经莫斯科转一下,即使他在苏联啥事也没有。而且,林语堂敦促蒋介石表现出一个世界强国领袖应有的风范。

意见书由宋美龄转送蒋介石,林语堂同时也给宋美龄写了一封信(用英文)。信中林语堂强调,意见书是在宋子文授意鼓励下而写,为了表明他没有任何其他(想当官)的念头,林语堂对宋美龄说:“我确实有点担心,有人会觉得我写这份意见有其他想法。我想再次表明:我对中国的用处完全基于我可以自由发言,作为一个非官方民间发言人,为中国普通民众发言。一旦带上任何官方色彩,我的用处就会毁掉。”在意见书中,林语堂也表明他是本着天下事“匹夫有责”的精神而作,并无其他想法,如果说有任何私念,蒋公如能赐四个字:文章报国,他会倍感荣耀。

1942年12月31日,《芝加哥论坛报》报道,熊式辉将军率领的中国军事代表团被蒋介石召回国,因为重庆方面对代表团所受待遇极度不满。

林语堂请二女儿林太乙用自己研发的明快打字机打一封信,纽约,1947年。台北林语堂故居藏。

与美国人民的友谊

另外,林语堂还担当了美国人民和中国人民之间的跨文化亲善大使。东西方协会由华尔希和赛珍珠创建,作为战时的一个平台,以促进美国和亚洲之间的了解。赛珍珠出任协会主席,林语堂也担任委员会委员。在协会的邀请下,林语堂于1943 年9 月11 日上哥伦比亚广播电台做节目,向听众说再见,并同时盛邀美国听众以个人名义给中国人写信,以增进两国人民之间的相互了解,由林语堂把这些信亲自带到中国。林语堂的呼吁得到美国听众热烈的响应,他收到很多来信,最后带了六百封到中国。1943年11月4日,国民政府举行仪式,正式接受美国个人的来信,有多个民间团体以及个人代表参加接收仪式。美国战时情报局重庆办事处主任费希尔在当晚重庆电台节目中还读了好几封来信。以下挑选几封信的段落,以见证中美关系史上罕见的“民间亲善交流”。

林语堂一家在纽约,1942年。台北林语堂故居藏。

……我们只能希望这个多灾多难的阶段马上就会结束,我们可以在较为和平的环境中发现对方。我们时刻心系你的同胞。我们也会力尽所能,提供一切可能的援助。请转告他们……

马里恩·阿尔特曼(Marion Altman),326 Wayne Street,Highland Park,N.J.

……因此我真诚希望战后中国会成为一个伟大的民主国家;从理论到实践都是真正的民主,并融合古代和现代的精华。中国人一向都爱好和平,战后他们也会是维护和平的重要使者……

凯瑟琳·彼得雷拉(Catherine Petrella),222 Sunnyside Avenue,Brooklyn,N.Y.

……你回到你的祖国后,请告诉你的同胞:北美人民和他们心连心、肩并肩。中国应该做的(等他们能做的时候)是:派一些学者过来,在我们的学校、大学和公共机构给我们讲解中国文化,多给我们讲一些中国人的生活方式……

约瑟夫·歌德伯格(Joseph Goldberg),Hotel Carteret,8W. 23rd Street,New York,N.Y.

请把我的名字也写上。等你回到中国后,请去看一下我的儿子,他叫弗朗西斯·赖利(Francis X. Riley),美国陆军航空队中尉。请你告诉他,他老爸说的:给我狠狠地打日本鬼子,要他们加倍偿还他们给中国人造成的痛苦。我儿子现在在中国帮助你们完成宏伟大业。

约翰·赖利(John H. Riley),127 Delaware Avenue,Jersey City,N.J.

(编辑:王怡婷)