随着视听娱乐的日益发达和多样化,我们似乎越来越难以沉迷于纸质阅读,这其中显著式微的恐怕莫过于小说了。尤其是对于那些将小说视为消遣的读者而言,在这个时代里有着太多的替代品。

其实,早在20时世纪的小说家便对此有所回应,并针对性地改变了小说的创作手法和表现形式,他们在探索小说可能性限度上做出了巨大的努力。历史表明,小说可能再次小众化,然而它自身的潜力仍然有待发掘。

20世纪的现代主义小说在发掘自己体裁的自律性,在寻找小说独属于自己的东西的同时,也生成了另一种相反的取向,即吸纳其他艺术,嫁接其他体裁。

如意识流小说学电影蒙太奇,里尔克的《军旗手的爱与死》融合了诗歌,乔伊斯的《尤利西斯》杂糅了诸如新闻体、宗教对答体以及戏剧样式等。昆德拉也在小说中引入哲学文体、报道、传记,还时常借鉴音乐、电影的手法(他当过爵士乐手,也搞过电影),这铸就了他的小说的多样化的文体风格。

但这样一来,昆德拉的追求就不可避免地导向了悖论:一方面宣称小说要发现只有小说才能发现的,另一方面却又打破了小说与其他艺术形式甚至是哲学历史文体的界限,这也是20世纪现代主义小说所共同面对的一种悖论式的境地。

这种悖论境地引发了我们对现代小说的进一步追问:小说体式对其他艺术体裁的融合到底是拓展了小说本体还是破坏了小说本体的自律性?小说体裁形式的可能性与小说视域的本体性到底是不是一回事?有没有一个一成不变的确定的小说本体?小说最独特的本质和本体性规定是什么?小说有没有终极限度?小说的可能性限度又是什么?

从艺术本体论的角度来界定小说的本质恐怕不是一个最终的解决办法。“文学概论”以及百科全书上都有关于小说的定义,但读者很快就会发现读到的小说尤其是现代主义小说都不是按照文学原理的定义来写的。小说的本性是随着小说历史进程而不断发展丰富的,因此才需要不断地重新加以界定。可以说有一点是确定的,那就是小说的本体是一个流动的范畴,具有它的历史性。

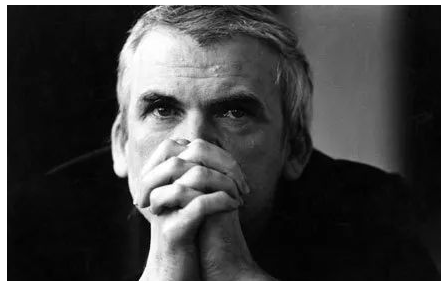

米兰·昆德拉(捷克语:Milan Kundera,1929年4月1日-)是捷克著名作家,出生于捷克斯洛伐克的布尔诺。

昆德拉正是从西方历史的背景出发来讨论小说。比如他关心的一个问题是小说会不会走到末日,会不会死亡:

人们很久以来就大谈小说的末日:特别是未来派、超现实派和几乎所有前卫派。他们认为小说将在进步的道路上消失,将有一个全新的未来,一个与从前的艺术丝毫没有相像之处的艺术。小说将和贫困、统治阶级、老式汽车或高筒帽一样,以历史的公正的名义被埋葬。(《小说的艺术》)

那么,接替被埋葬的小说的应该是什么样的艺术呢?昆德拉没说,他可能也并没有对这种小说末日论真当一回事。他真正关注的倒是小说“精神”的死亡。小说作为一种形式恐怕是不会死亡的,但小说的精神却有可能死亡,而这种小说精神的死亡更可怕。

昆德拉说他自己早已见过和经历过这种死亡,这种死亡发生在他度过了大半生的世界:捷克,尤其是苏联占领后的捷克,在禁止、新闻检查和意识形态压力种种手段下,小说果然死亡了。因为小说的本质是相对性与模糊性的本质,它与专制的世界不相容。一个专制的世界绝对排斥相对性、怀疑和疑问,因此专制的世界永远不可能与小说的精神相调和。在这种世界里,小说的死亡是必然的。

同样的情况昆德拉认为也发生在俄国,俄罗斯的小说曾经伟大无比,那就是从果戈理到别雷的时代。然而此后小说的历史在俄国停止已有半个世纪了,因为在俄国,小说已发现不了任何新的存在的土地,小说只是确认既成的唯一的真理,重复真理要求小说说的话。因此,这种小说什么也没有发现,形同死亡。

可以看出,昆德拉所谓的小说死亡问题是强调小说精神的消失,这种精神就是复杂性与模糊性的精神。只有重新确立这种精神,小说才能发现存在的理由,那就是让小说直面丰富而复杂的“生活的世界”本身,直面存在的多种可能性,并对抗“存在的被遗忘”,正是在这个意义上,昆德拉称“小说的存在在今天难道不比过去任何时候都需要吗?”重新找到生存理由的小说是不会死亡的。

因此,昆德拉启示我们探讨“小说的可能性限度”的问题大概也不能只考虑形式的可能性。当我们只关怀形式的先锋性、探索性、创新性的时候,那形式中的生活世界却很可能恰恰被我们忽略了。

形式的探寻必须伴随着新的发现和新的世界景观,就像意识流小说揭示了潜意识和深层心理,卡夫卡贡献了对世界的预言,海明威呈示了初始境域,罗伯-格里耶描绘了世界的“物化”一样。形式必须与它发现的世界结合在一起才不是苍白贫血的,也才不是短命的。

昆德拉关于小说的可能性限度的观点也许正是如此。他一方面说“小说形式的可能性还远远没有穷尽”,另一方面又说“小说不能超越它自己的可能性的限度”,这个小说的可能性限度也许正是决定于人的存在的可能性,决定于人与世界的关系的可能性。

在这个意义上说,小说的内在精神、小说的本体并不完全取决于形式的限度,这就使小说的生存背景延伸到社会学、政治学、文化学以及哲学历史领域。小说的本质可能是无法仅从它的内部和自身逻辑来解释和定义的。

宽泛地讲,文学也是这样,文学艺术反映的是世界图式,你就没有办法抛开世界单纯固守形式的立场。比如昆德拉说在捷克和俄国,小说已经死亡,这是小说本身的问题吗?显然不是,而是政治的问题,意识形态的问题。在这样的历史阶段,小说没有能力决定自己的生存方式和生存状态。

尽管如此,不能否认小说仍有其内在性和自身的逻辑。昆德拉就说:“小说通过自己内在的专有的逻辑达到自己的尽头了吗?它还没有开发出它所有的可能性、认识和形式吗?”昆德拉的答案是乐观的,小说的可能性远没有被充分开发。

他认为小说有四个召唤:游戏的召唤;梦的召唤;思想的召唤;时间的召唤。这四种召唤昭示了小说的四个基本的内在维度。这些维度有的是小说曾经有过后来又丢掉了的(“游戏”),有的则是尚未发掘其可能性的(“梦”、“思想”、“时间”),这四个小说视域代表了昆德拉对小说可能性问题的总结和展望。

但小说的可能性限度到底是什么?这恐怕是昆德拉无法预言的,大概也没有人能回答这个问题,因为人类总会有尚未被发现的东西在某个地方等着我们,而且人类历史的进程也永远会把人与世界的新的关系带给我们,从而把新的可能性带给我们。

昆德拉以历史小说为例证,他说第一次世界大战之前是人的最后的平静的时代,这个时代人要斗争的对象只有灵魂的恶魔,这就是普鲁斯特和乔伊斯的时代。而从1914年世界大战爆发的第二天开始,新的可能性出现了:在卡夫卡、哈谢克、穆齐尔、布洛赫的小说中,恶魔来自外界,人们把它叫做历史;它不再像那列冒险家的火车;它是无人的、无法统治、无法估量、无法理喻——而且也是无法逃避的。

一大批中欧小说家打交道的对象正是这叫作历史的恶魔。小说的可能性由此又扩展到另一个广大的时空与维度中,这就是20世纪。而即将告别的20世纪可能是有史以来最复杂的世纪,这对人类来说是好是坏尚难定论,但对小说而言绝对是好事。小说的地平线在20世纪一下子延伸的很远,至今可能还没有人能完全看到它的边际,这就给小说家和读者留下了异常广阔的空间和令人激动的前景。

(编辑:王怡婷)