1982年颁给马尔克斯的诺贝尔奖章

2018年是诺贝尔文学奖搁浅的一年。

由于一系列性侵与内讧丑闻,瑞典文学院去年没有颁发诺贝尔文学奖。2018年4月至5月,界面文化(ID:Booksandfun)以一系列报道梳理了瑞典文学院暂停颁发奖项的事件前后。5月4日,瑞典学院院士卡塔琳娜·佛洛斯登松(Katarina Frostenson)的丈夫、摄影师让-克劳德·阿尔诺(Jean-Claude Arnault)遭到了一系列性骚扰和性虐待指控。面对排山倒海的质疑,阿尔诺发表声明否认了所有指控;瑞典学院对这一风波的处理方式也引得院士连连辞职,其中包括文学院的第一位女院长达利乌斯(Sara Danius)。负责颁发诺贝尔文学奖的瑞典学院只剩下10名活跃院士。然而按照规定,选举新院士需有12名院士参与投票。5月8日,瑞典学院宣布,2018年将暂停颁发诺贝尔文学奖。

这是该奖项自1943年以来首次缺席。历史上诺贝尔文学奖缺席的情况非常罕见,自从1901年文学奖成立以来,瑞典文学院仅有七次——1914、1918、1935、1940至1943年——因战争原因没有颁发诺奖。更严重的是,很可能2019年也不会有文学奖了。据诺贝尔基金会执行主席拉尔斯·海肯斯滕(Lars Heikensten)在《卫报》的5月报道中透露,除非丑闻缠身的瑞典学院能够走出信任危机,否则,2019年诺贝尔文学奖也将暂停颁发。而在更早的时候,诺贝尔文学奖评委会主席派尔·威斯特拜瑞(Per W?stberg)表示,如果2018年不颁奖的话,2019年10月诺奖会颁发给两位作家。

据诺贝尔基金会执行主席拉尔斯·海肯斯滕

在诺奖空缺之际,100多位瑞典作家、演员、记者和其他文化界人士组成了“新学院”(New Academy),试图成为诺奖的“替代奖”。10月12日,“新学院奖”(New Academy Prize)由法属瓜德罗普作家玛丽斯·孔戴(Maryse Condé)摘得。新学院在颁奖词中写到:“她(孔戴)是一位伟大的说故事的人,她的书写超出了文学的疆域,她关于殖民和后殖民的写作有着极其精准且令人无法抗拒的语言,她书写了魔幻的、梦想和现实交织的生活。 ”然而,新学院奖从权威性到影响力方面均无法与真正的诺贝尔文学奖相比,在颁奖之后,这一来自瑞典民间的机构迅速解散了,作家玛丽斯·孔戴的作品也从未引入过中文版本。

再往前回顾一年,2017年10月,诺贝尔文学奖授予了日裔英国当代作家石黑一雄(Kazuo Ishiguro)。石黑一雄是当代最知名的英语作家之一,与奈保尔、拉什迪并称“英国文坛移民三雄”,曾于1989年凭借《长日留痕》获得布克文学奖。诺贝尔文学奖的授奖词称:“石黑一雄凭借情感丰沛的小说作品,在我们与世界连为一体的幻觉之下发掘深渊。”石黑一雄也由此成为了瑞典文学院“出事”之前最后一位捧得殊荣的作家。

2017年诺贝尔文学奖得主英国作家石黑一雄

目前看来,2019年的诺贝尔文学奖依然疑窦重重——我们现在甚至还不能确定,2019年的诺奖将会颁给两个作家,还是再停滞一年。而即使诺奖顺利颁发,文学奖也依然会面临两方面的问题:一方面,瑞典文学院深陷诉讼和丑闻泥潭,这会使得文学奖历来推崇的“独立性”和“非政治性”蒙上讽刺色彩;另一方面,对于作家来说,在这个特殊时期接受授奖确实需要冒险精神。虽然有种种的不确定因素,在新年伊始,我们仍然尝试就以下几项因素分析诺贝尔文学奖的可能走向。

赔率榜还能不能作准?

大概不能了。从2017年的诺奖结果来看,曾经一度被视为诺奖风向标的赔率榜已经丧失了灵敏度。在当年最终获奖结果宣布之前,赔率榜没有丝毫的风吹草动——排在赔率榜前几位的作家,与此前几年的竞猜顺序一致,仍然是日本作家村上春树、肯尼亚作家恩古吉·瓦·提昂戈、以色列作家阿摩司·奥兹和叙利亚作家阿多尼斯。直到石黑一雄的名字被瑞典文学院常务秘书念出时,人们才反应过来,在赔率榜上好像没有见过他!众多根据赔率榜做出的奖项预测文章也根本未曾注意到这位作家。

在2017年之前,赔率榜在诺奖宣布前最后几小时内的变化都如同通了暗号一般,显而易见地透露出当年获奖者的秘密:在2016年诺奖宣布当天,鲍勃·迪伦从较后的位置上升至第6位,而在此前一周,赔率榜前列都没有他的身影。2013年也是类似的情况。临近诺奖公布时,爱丽丝·门罗突然变成了Ladbrokes公司赔率榜第2位,赔率为1/4,仅次于村上春树。

赔率榜为什么会出现这种时而灵验、时而不灵验的情况呢?在2018年爆发的阿尔诺事件中,我们或许可以找到一些线索。据界面天下报道,在众多针对阿尔诺的指控中,除性骚扰之外,还有一项是“七次提前将诺贝尔文学奖的名单泄漏给了博彩公司”。这项指控与诺奖关系密切,不禁令人怀疑:难道近年来博彩公司成为奖项风向标,并非因为文学方面的高瞻远瞩,而是依靠某些人的“泄密”?而那些最后一天在赔率榜上突飞猛进的“候选者”最终得奖,也并不是因为巧合,而是因为有人走漏了风声?这实在令人大跌眼镜。毕竟此前有许多文章都分析认为,博彩公司之所以预测得准,是将行业评价、作家国籍、历来获奖者的信息等进行综合评估,自行创造出了一个分析框架。如此说来,也许2017年正是个分水岭——在这一年,这份名单没有再次流出,赔率榜只是照例“因袭”了前一年的排名而已,到最后也缺乏必要的“信息”更新排名,反而让一个从来没有在赔率榜上出现的人夺得了奖项。

让-克劳德·阿尔诺,江湖人称“让-他老摸”,他被至少18名女性指控性骚扰、性侵和强奸(图片来源:德意志新闻社)

既然阿尔诺被指控“泄密”,瑞典文学院也陷入了丑闻漩涡,各大博彩公司的赔率榜可能未来几年都不会重现当日神奇的预测能力了。至于赔率榜上的作家排名,既不能显示他们在世界上的知名度如何,也不能证明他们的作品有多么经典,只能当成历史的成绩单了,不具有参考价值。

经典正统可能遭到撼动?

界面文化在此前的预测文章中指出,国籍与语种在诺贝尔文学奖的考量中占据着非常重要的位置。毫无疑问,英语是诺贝尔文学奖最为青睐的语言。从1901年至今,在包括2017年诺贝尔文学奖在内的114位得主中,有29位用英语写作、14位用法语写作、13位用德语写作,还有西语作家11位,也就是说,用英、法、德、西语写作的作家在文学奖得主中占据绝对优势,加起来占据榜单的一半;而东亚世界的汉语和日语都仅各有一两位得主,基本在榜单的最末端;更多的语言——比如土耳其语、意第绪语等——只有一位获奖者。

国籍与语种,影响的并非只是写作地点、素材与出版语言而已,从瑞典文学院多年的授奖词来看,还关系到写作的传统以及对于文学经典的接续——虽然传统与经典在理论上属于全世界,但被视为传统与经典的作品毕竟有着明显的国籍与语种的倾向——在授奖词中,欧美世界的经典文学传统是明显大过世界其他国家和地区的。例如,2017年的诺奖得主、日裔作家石黑一雄,在瑞典文学院的授奖词中被称为是欧美经典作家简·奥斯丁、弗兰兹·卡夫卡和马塞尔·普鲁斯特的“混合体”;2016年大爆冷门的鲍勃·迪伦,被称赞为“在美式歌谣的传统下,创造了全新的诗意的表达”;2012年诺奖得主、中国作家莫言被赞美为“令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合”。

瑞典斯德哥尔摩诺贝尔博物馆

无论是奥斯丁、福克纳还是“美式歌谣传统”,瑞典文学院认可的经典文学传统总是以欧美作家为主导的,即使这位作家来自中国、写的是山东某个乡镇,也可以将其顺理成章地归为“福克纳”和“马尔克斯”乡土书写的一派;至于书写非虚构的阿列克谢耶维奇被加诸于身“复调书写”的美名,也不禁令人想起前苏联学者巴赫金曾以此来分析陀思妥耶夫斯基的叙事风格。换言之,如果想要得到瑞典文学院的垂青,作家应该是属于、或者必要时可以被吸纳进入这样的文脉之中的。而将奖项颁给接续传统的作家,让他/她成为传统的一部分,这也是诺贝尔文学奖在一年年的颁奖中塑造经典、并同时进行“自我经典化”的手段。只是今年,传承经典、重塑经典的行为也许会遭到质疑,毕竟崇高的经典与性侵、泄密等种种指控形成了鲜明反差,所谓正统根基也在此一劫中遭到撼动,到时瑞典文学院将如何再次像以前一样重提欧美诸位文学先贤,再将他们与今人相提并论?这似乎是瑞典文学院自己出给自己的难题。

大胆猜想,2019年的诺奖也许会颁给一个看起来不那么“正统”的作家。以非正统体裁、跨媒体方式进行写作的作者——比如图像小说、类型文学作家——都有可能获奖。之所以这样预测,不仅是因为此前的文学奖就已经透露出拓宽文学疆域的趋势——将奖项分别授予了写非虚构作品甚至摇滚歌曲的作者,也是因为这些群体的作家更需要来自瑞典文学院的荣誉,也更有可能在这样特殊的时刻仍然不拒绝授奖。——从奇幻科幻作家尼尔·盖曼对于新学院奖提名相当兴奋的反应中,我们也可以看出,类型小说作家是多么需要奖项的肯定。

需要补充的是,在国别、语种之外,影响奖项授予的还有性别因素,新学院奖最终将奖项授予一位女作家并非巧合。性别因素,在这场因为性丑闻而暂停的文学奖纷争中,确实发挥了作用。在新学院奖评委宣布的4人短名单里,男女比例为1:1,明显是在矫正诺贝尔文学奖长期以来的男女失衡。但那毕竟是新学院奖,而不是诺贝尔文学奖。试想如果2019年瑞典文学院将诺奖授予女作家,很有可能会以“被拒绝”告终,所以获奖者大概率还是以男性为主。

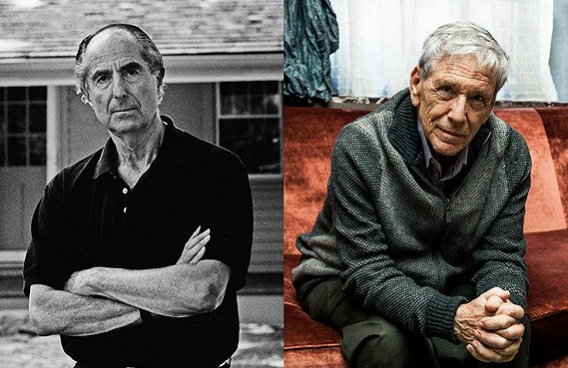

在2019年的诺奖预测中,界面文化将接续2018年的预测方式,将一些作家排除出希望的名单,也提出几位有可能得奖的作家。令人遗憾的是,就在刚刚过去的2018年,历来获奖呼声很高的美国作家菲利普·罗斯和以色列作家阿摩司·奥兹相继去世,2019年的诺贝尔文学奖又少了两位有力竞争者。

美国作家菲利普·罗斯和以色列作家阿摩司·奥兹

1、首先可以排除这些老面孔:

阿多尼斯(叙利亚) 、村上春树(日本) 、恩古吉·提安哥(肯尼亚)、伊斯梅尔·卡达莱(阿尔巴尼亚)

村上春树“陪跑”的时间真的太久了,在赔率榜上排名持久且靠前,可能是出于全球粉丝效应,但2017年石黑一雄这位日裔作家的获奖基本上浇灭了村上的希望。恩古吉·提安哥虽属于肯尼亚作家并用家乡语写作,但旅居美国多年,已被列入“美国阵营”;而美国阵营已经在2016年获奖了,2019年再获奖的可能性不大。叙利亚诗人阿多尼斯占据国籍优势,但从文体上来说,既然2016年已经颁给一位诗人了,2019年我们不看好诗人会继续获奖。排除阿尔巴尼亚作家卡达莱也是同理。

2、其次从国籍、语言方面排除以下作家:

北岛(中国)、阎连科 (中国)、乔伊斯·欧茨 (美国)、唐·德里罗 (美国)

中国作家北岛和阎连科近年来在国际上声誉有所提升,但是莫言2012年才获得诺奖,2017年文学奖又颁给了日裔的石黑一雄,所以再颁发给中国作家的可能性极低。至于“美国队”里的这几位作家,也属于国际声望很高但“生不逢时”,也可排除。

3、考虑到国籍、体裁、趣味等多种因素,这些作家有获奖的可能:

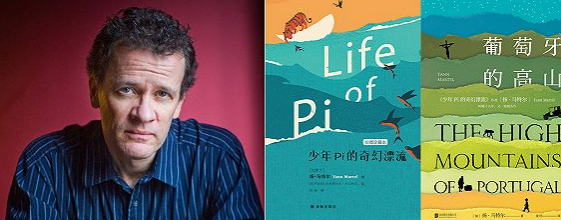

在界面文化2018年的预测中,我们曾提名了作家奥尔加·托卡尔丘克(波兰)、迈克尔·翁达杰(加拿大)和扬·马特尔(加拿大)。巧合的是,虽然2018年诺奖缺席,但前两位作者分别获得了这一年度的金布克奖和布克国际文学奖。——今年就不继续看好奥尔加和翁达杰了,但仍然继续提名扬·马特尔。

来自加拿大的扬·马特尔(Yann Martel,1963-)是否可以进入“候选者”行列?他是《少年Pi的奇幻漂流》的原作者,这本书曾在2002年获得布克奖,2013年改编电影收获奥斯卡最佳导演、最佳视觉等四项奖项。扬·马特尔的创作也受到了卡夫卡、康拉德、托马斯·哈代等经典作家的影响。2017年,未读译介出版了扬·马特尔小说《葡萄牙的高山》的中文版。早在2005年,译林出版社曾出版过他的《少年Pi的奇幻漂流》。

扬·马特尔及其作品中文版

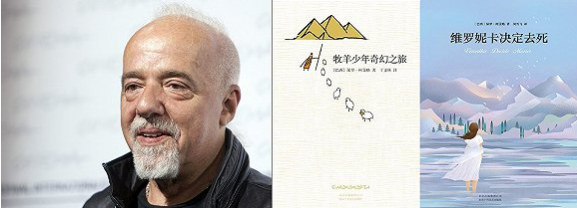

巴西作家保罗·柯艾略(Paulo Coelho,1947-)或许也有机会获得诺奖垂青。柯艾略是《牧羊少年奇幻之旅》《维罗妮卡决定去死》的作者,全球图书销量破亿,作品富有奇幻、魔幻色彩,柯艾略也号称是史上最畅销的葡萄语作家,曾在2007年获得国际安徒生大奖。作为拉美文学作家,他可以轻松地与马尔克斯这样的经典作家联系上;而作为环球畅销的作家,来自正统文学奖的认可对他来说也非常重要。《牧羊少年奇幻之旅》和《维罗妮卡决定去死》中文版均有上海译文出版社和新经典文化等多个版本。

保罗·柯艾略及其作品中文版

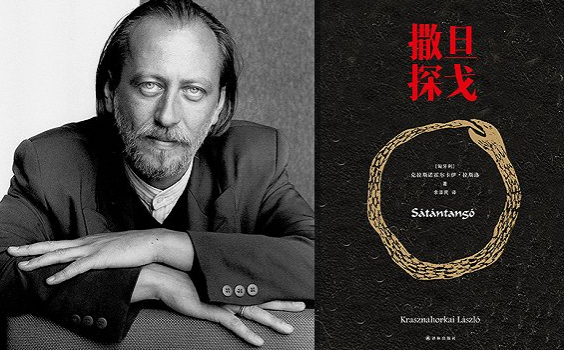

匈牙利作家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯(Laszlo Krasznahorkai,1954-)曾在2015年凭借《撒旦探戈》获得布克国际文学奖,这一奖项在某种程度上向来可被视作诺贝尔文学奖的一个风向标,他的作品以反乌托邦题材著称。同时他也是一位电影编剧,他与匈牙利导演贝拉·塔尔合作的电影《撒旦探戈》已经成为经典作品。更重要的是,他以卡夫卡为文学偶像,在经典文学的脉络里有所依附。他的《撒旦探戈》在2017年由译林出版社引入中文版。

拉斯洛·卡撒兹纳霍凯《撒旦探戈》

2019年的诺贝尔文学奖此刻仍扑朔迷离,也注定充满争议,让我们一起拭目以待吧。

(编辑:王怡婷)