木铎有心

高中时候喜欢陈丹青的文字,从他的《纽约琐记》一直看到了《荒废集》。作为一个画家,他在国内消失了很久,归国后却多了一重作家的身份。那会儿他一直都在舆论的风口浪尖,坦然地在媒体面前骂脏话,可是为文,却字句讲究,精炼达意,文笔真是好。

在《退步集续编》中,有一篇《我的师尊木心先生》,陈丹青不惜重墨地介绍了木心:“我写书,我出书,就是妄想建立一点可疑的知名度,借此勾引大家有朝一日来读木心先生的书。”时值《木心作品八种》出版,断然购下。

木心与陈丹青

我还记得翻到第一篇《九月初九》:“楚辞又是统体苍翠馥郁,作者似乎是巢居穴处的,穿的也自愿不是纺织品,汉赋好大喜功,把金、木、水、火旁的字罗列殆尽,再加上禽兽鳞介的谱系,仿佛是在对自然说知尔甚深。开篇便就让我如遭雷击,只觉得恢弘廓远,千里清秋。一路读下,慨叹相逢之晚。”

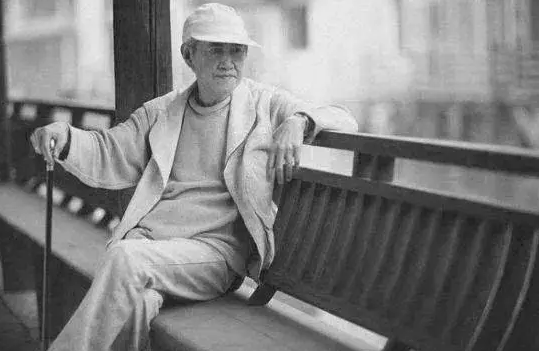

2011年12月21日,木心先生去世,陈丹青回忆起木心先生回到乌镇后,总会有一些慕名而来的读者在他宅前踟蹰。木心对来客挑剔,希冀着他们能有趣又得体。但兼具有趣又得体何其之难,老先生索性闭门谢客。想到这一幕,怅然若失,老先生年轻时寂寞,在暮年,这热闹于他也还是在局外。

2015年7月,我写下:“高中翻烂了先生的全集,几乎触动着我整个漫长的少年期赤诚与心气。先生之风,山高水长,可惜无缘登门拜谒了。”

木心美术馆,作者自摄

2016年12月,去乌镇看木心美术馆和木心故居,斯人不再,但也算姑妄遂了这心愿。美术馆里有不少木心的字画,还放着他的纪录片,甚至有他在纽约期间的影像。那里面的他,面容饱满,允称朗健,给一众讲着文学史。我才发现木心先生真是带着孩童的顽皮,譬如讲到希腊雕像时,他会模仿着摆姿势,众人哄笑,他也随即报以狡黠,假装无所谓,或旋即起念,又说起俏皮话。

这个“风啊,水啊,一顶桥”的美术馆,在设计前,贝聿铭先生的弟子曾来乌镇找木心商议,木心说:“贝先生一生的各个阶段都是对的,我一生的各个阶段全是错的。”

这话不无无奈,可这错的一生,他终究还是爱着。

遵彼乌镇

关于木心的成长经历,谈论得已经够多。我感兴趣的倒是他的教养和美学的成长。好在现在有了《文学回忆录》,木心夹叙夹议,把自己放进去,时不时回溯童年过往,这让我得以管中窥豹。

木心说:“中国文学有三层关系:我与母亲一层(士大夫),佣人一层(民间),还有我与佣人的师生关系一层。”这三层关系,他在童年时期就有了。

木心出生在乌镇的一个孙姓的富庶人家。孙家的花园跟茅盾家在同一条街上。七岁时,木心的父亲去世,母亲照料着木心。他从小娇生惯养,长到七八岁,还需要丫鬟抱着出门。到十多岁,还没有上街买东西的经验。

木心唯一的全家福

木心回忆家里那时万贯家产,但他不喜欢,一点乐趣也没有,反倒最开心的是学校因为战争关门,书全拿到他家里来了。他从小读四书五经,四书中最喜欢《论语》,五经中,最喜欢《诗经》,也喜欢借《易经》中的卜爻胡说八道。

童年时的木心嗜书,可是害羞,不会说话,不会应对。茅盾父亲死后,沈母作了挽联。有人说难得,有人说普通,有人说章太炎夫人汤国梨诗好,他忍不住说:“写诗么,至少要像杜甫那样才好说写诗。”亲戚长辈哄堂大笑,以后但凡见到,还要问:“近来还读杜诗么?”

陈丹青说自己喜欢木心的原因就是木心作品中的“浙江性”,他觉得木心是个地道的浙江老头。我常在想,陈丹青说的“浙江性”究竟是什么,因为我也从这风土中成长出来,我耳濡目染的风物,与木心当年自不尽相同,可幼时读到《世说新语》里的“从山阴道上行,山川自相应发,使人应接不暇。”之类的句子,也会倏然一惊,历历在目。因为有了自身经验的这一层底色,即便很早就开始阅读鲁迅,我也不会有太多的隔膜。景物润碧湿翠,甜而怅惘,人们说话时带着南方口吻,诚恳又素淡,这些大概就是一种所谓的“浙江性”了,鲁迅笔下有,胡兰成笔下有,木心笔下也有。

无疑,浙江的民间的传统对木心影响颇深。这一带流行说书,木心自小也爱听,觉得是文化生活一大享受,他有个漂亮的论断:“《子夜》、《家》,要是让评话家改变、讲,必定大妙。说书人懂艺术,茅盾、巴金未必懂。说书先生有师承,‘五四’没有了师承。”

他爱看戏,看《红线盗盒》,很着迷那刀马旦的行头,觉得紧俏好看。他爱听家里的佣人、长短工讲故事,他们“看上去很笨,讲起来,完全沉浸在故事里,滔滔不绝。”他甚至还做过和尚,“法号常棣,有芒鞋袈裟,模样非常fashion。”

在木心成长的二三十年代,家里就有了钢琴,有了西洋画册。江南一带西化的过程其实很早就开始了,是个有趣的课题。比如,如茅盾家的私人图书馆,藏的多是西方的小说。

《三言二拍》等中国式小说,虽然叙述得宛转生动,但是木心在看的时候心里却冷静明白:这不是文学。听到抗战时的歌曲、电影流行曲,他心里也亮敞:这不是音乐。“到后来,听到勃拉姆斯、舒伯特、瓦格纳,看到莫泊桑、契诃夫、欧亨利,一见如故:这就是我要的音乐、文学!这种本能的选择分辨,使我相信柏拉图的话“艺术是前世的回忆。”纪德也说得好“艺术是沉睡因素的唤醒。”

他在晚年写过“坐东怀西”四字,说的是身在东方故国,但却心念着西方的文学和艺术。此语切中肯綮,他的一生正是这样,不肯安分,普鲁斯特、纪德、哈代、乔伊斯、卡夫卡,世界性的文学景观亘绵在他的内心深处。这“怀西”,虽然让他很早就开始接触意识流和超现实主义等西方思潮,但却在暗中标好了价格,带来了日后的牢狱之灾。

所以,木心向来不是一个随大流的人。大家都会唱《五月的鲜花》的时候,他不会。大家迫于政治压力批评海涅的时候,他直言不讳。他自称是在绍兴的“希腊人”,这话让我想起莎士比亚在《哈姆雷特》中所言:“我虽然是个丹麦人,可是在精神上我却更是个古代的罗马人。”

木心循迹的是他本能意识里的美学。这美学让他仿若是时代的局外人,或者说,他在自己身上,克服了这个时代。

小时候母亲教导木心:“人多的地方不要去。”偶尔才容许仆人带他出门玩玩。晚年时他想起来,觉得母亲的话意味广大深远,文学家个人的命运和文学史的大命运,往往不一致,“在历史上,人多的地方真是不去为妙。”“要注意个人的作品,不要随文学大流,大流总是庸俗的。”

“你要我毁灭,我不!”

青年时期的木心

青年时期的木心样子真是好看。身型瘦削,短发干净利落,颧骨下收,清俊温和,穿着纯色的半高领毛衣,简约阔挺。

举世天才中,不乏长得好看的人,譬如马雅可夫斯基,年轻时候也是冷峻深沉。但木心较他,还是多了份轻松诙谐的自在。

马雅可夫斯基

陈丹青回忆说,晚年的木心在看到自己年轻时的照片非常惊讶,“他说活见鬼,然后他就哭起来了,因为他有那么久没有看见他自己十八九岁时候的照片。这是我唯一一次见到他哭起来,不可遏制地哭起来。”

十九岁办画展时的木心

我们无从知道木心哭泣的时候在想什么。他的前半生,时运不济,命途多舛。他是那种即便世道再难,也要呼吸顺畅之人,有着一股贵族气,而这也让他一生常常落得不合时宜。

十八九岁的木心是个左翼青年,因为在上海美专期间参加学生运动,被学校勒令退学。留学巴黎的梦很快在现实面前破灭了,他在诗里写道:“看样子是去不成了,巴黎的盘子洗不成了。奋斗,受苦,我也怕,看样子就这样下去了,平日里什么乐子也没有,除非在街上吃碗馄饨。有时人生真不如一行波德莱尔,有时波德莱尔真不如一碗馄饨。”

可是这仅仅只是他半生厄运的前兆。1956年7月,学生诬告木心组建“反动小集团”,29岁的木心第一次入狱,关了半年。母亲在他被关押期间死去。

之后,木心又被打成地主分子和现行反革命,被管制,被审查,被劳改。三次关押,直到年过半百他才被释放。他在《三号防空洞》回忆自己被囚禁时,他们和他说:“如果你有悔改之心,你可以活下去;你没有悔改之心,你的罪行可以枪毙。”他说枪毙以后要交五毛钱子弹费,而他没有上下直系亲属,谁来交这个钱,这些都是想不下去的事情。

“有一天月亮很好,我就试试把头钻出来。钻到外面了,自由了。结果我想了想,我还是钻进去,因为出来以后更糟糕,罪名更大,而且事情更说不明白。我自己心里面就想,我会爬出来的。后来就爬出来了,可是妈妈已经不在了,早就不在了。”晚年的木心谈起母亲的时候一再哽咽。

后来在纽约讲文学课时,木心说:“我在狱中时,看见五十六个男人熟睡了,心想,好,大家统统释放了,出狱了——早晨醒来,大家又在牢里了。”这话说得漂亮,就像是狱中的王尔德,在痛苦中,真诚,柔软,虚无会变得异常得敏锐。美好的人性并不会因苦痛而堕落,它反而是底层的珍珠,在阴沟里,依然折射着星空的光。

“有莎士比亚、贝多芬存在的世界,我为何不爱,为何不信,为何不满怀希望。”木心如是说。

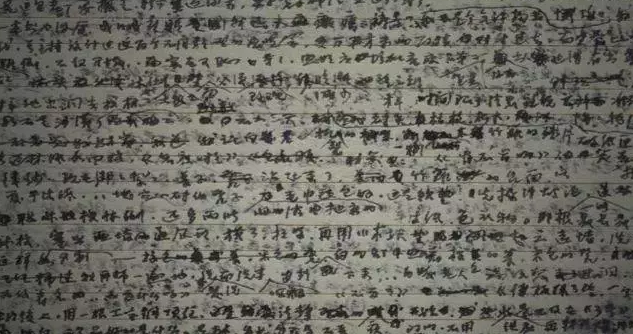

即便在狱中,木心还在过着文学的瘾,他还有着创作的欲望。他跟看守的人说自己要写批判,要写体会和改造的笔记,骗得笔和墨水,暗地里写作。66页纸,正反两面都写满,每面纸有大约5000字,大约有65万字。他在一字一字地救出自己。

木心的狱中手稿

木心在出狱前把这些纸折叠起来放在棉裤里面。要是被发现,就能罪加一等,被枪毙。但他不怕。有两个美国导演,拍了一部叫《逆流寻梦》的木心的纪录片。影片里,他说:“这种反抗不是直接的反抗的,而是从人的根本上(反抗的),你要我毁灭,我不!”

我喜欢木心这句决绝且坚定的“我不!”。他是飞出迷宫的伊卡洛斯,而且他没有如伊卡洛斯一样,用蜡固定了鹰的羽毛,临近太阳,蜡熔,翅脱。让身体被禁锢的木心往内心的自由飞去的这对翅膀,是文学和艺术。这对翅膀已经和他的生命浑然一体,牢固得让他如同鹰。木心在出狱后,曾找来贝多芬的四重奏,听完慨叹贝多芬说尽了他内心的话。后来在美国,陈丹青找来四重奏后再次找他一起听,听完后他说了句:“鹰啊,有时候在空中飞的时候是很慢的。”

木心并不会过多渲染这苦难带给他的意义。他眼明心亮:“从前中国有人讲,你越是受苦受得多,那么你一定是更深刻更博学。这个我觉得骗人。谁愿意痛苦啊?我没这种乡愁,我没留恋自己从前的生活。”木心作为文学创作者的自觉,已经超越了那批“寻根文学”“伤痕文学”的作家。

“我纯粹就证明,我活着我就创造艺术。”这话至今听着,依然掷地有声。

“美学是我的流亡”

等到木心第一次站在纽约街头的时候,已经年过半百。帽子,大衣,马靴,此时的他,俨然如同从时装大片中走出。

他刚到纽约的时候觉得纽约是天堂,那么美,那么强烈,“有一天走过博物馆这一带,夜色朦胧,我对自己讲,我终于出来了。”

木心

我能够理解他那一刻的欣喜,他并没有会脱根而去,枯死异邦之感,他并没有任何地理上或历史上“国”的情结。反倒是去国之后,他才找到了自己美学上的根。那一刻的他,犹如归来的尤利西斯。

别人问他:“你是流亡作家吗?”他说:“不,我是散步散得远了,就到了纽约。”

初到纽约,他一贫如洗,外出修理古董,一个小时三块五毛钱,他当时觉得很痛苦,甚至比坐牢还痛苦,因为关在牢里是有饭吃的,而在美国他连饭也吃不上。也正是在那个时候,他开始大量地写作。

虽然木心并不愿夸大苦难的意义,但苦难确实能出诗人,出文学家,“赋到沧桑句便工”。台湾发现了作为作家的木心,在《联合文学》的创刊号上用了三分之一的篇幅来介绍他,剩下的三分之二留给了余光中,梁实秋,凌叔华等四十多位作家。木心也许也未曾料到自己平生萧瑟,而暮年诗赋动江关。

他写过一篇《带根的流浪人》,关于米兰昆德拉,但却更像是他的自道,他如是写道:“带根的流浪人,精神世界的漂泊者,在航程中前前后后总有所遇合。”

好在,木心也有了他的“遇合”,他在国内被人理解不了的画作,在国外被人欣赏赞叹,在56岁时举办了人生第一次个展。他把文学视为自己的儿子,把绘画作为自己的女儿。女儿出嫁了,儿子也在台湾抛头露面,为人所知。

木心的画

木心在纽约,最让人怀想的大概是他讲文学史的那五年。这是很让人动容的场面,在异国他乡,一个年过半百的老头,精神矍铄,在给大家讲着他过往在文学和艺术里的精神流亡。一群青年围坐在他身旁,虽然各自所学不同,前路也未卜,可依然带着热忱与激情,渐次围拢,听他通宵达旦地聊文学,直至晨光熹微。

施耐庵给水浒做过一篇序:“风雪夜,听我说书者五六人,阴雨,七八人,风和日丽,十人,我读,众人听,都高兴,别无他想。”理想主义总带着这样一种哀而不伤的情调,没有闹哄哄,连喜悦也是温软的,体恤的。

木心的文学课,右一陈丹青

纽约的讲课,其实遥遥呼应着他童年,木心在茅盾私人图书馆里的阅读经验,在那度过的日日夜夜,没想到在异乡开了花,成了果。在高楼林立的纽约讲学的他,似乎就像是在杏坛上授课的夫子,而这玻璃钢铁的现代都市,仿佛也弥漫开了江南的氤氲水气,霏霏冷雨。

微言大义

有的人,为人为文是凶猛的动物,用攻击性掩饰脆弱。可是木心是温和又耐旱的植物,强韧的根茎结结实实的扎在土地上。他无须攻击什么,掩盖什么,他已足够强大。

在异国异域,木心坦言自己不知笨了多少,“好些植物未敢贸然相认,眼前那枝开满朝天的紫朵的,应是辛夷,不算玉兰木兰,谁知美国人叫它什么,而且花瓣比中国的辛夷小、薄,即使是槭树、杜鹃花、鸢尾、水仙,稍有一分异样,我的自信也软弱了,哪天回中国,大半草木我都能直呼其名,如今知道能这样是很愉快的。”

木心在乌镇

在离乡半个多世纪后,他回到了乌镇定居,终于能相认这故乡的草木了。“遵彼乌镇,循其条枚。未见故庥,惄如輖饥。遵彼乌镇,回其条肄。既见旧里,不我遐弃。”有些情愫,这草木浮生,该只有诗经体才能诉尽。

他就这样,结结实实地在故土长成一株香樟树,沉积着经年的落叶,飘散着秋天的苦香。在他的繁枝茂叶中撷取一片,足够让心绪不宁的人清朗透彻。木心的微言大义,即便乾纲独断,也总能使人醍醐灌顶。

他在文字中当伯律柯斯的谋士,做古波斯王的客人,成为培德路尼阿斯割腕的见证者,与嵇康陶潜为友,与庄周屈原笑谈,赞美季扎挂剑而去的洒脱,他广阔的精神成长史从不曾寒伧,冲谦而狂放,堂皇而自知。我喜欢他的《素履之往》和《琼美卡随想录》,里面是俯拾皆是的漂亮话:

得不到快乐而仍然快乐的才是悲观主义。

哲学原就是一种乡愁的冲动,到处去寻找家园。

艺术是光明磊落的隐私。

木心是个文体大家,就像是不事体系的蒙田和尼采,零碎、断续、明灭,后来者看到这峰峦叠嶂难免茫然无绪,可是他们也知这些只是冰山一角,真正的冰山主体,他们看不见。心明眼亮洞悉隐衷的人是最透彻的绝望者,可是绝望并没有什么不好,早已明悉不幸和痛苦的根源,就会冷静地看待生命的欲、贪、馋、倔、拗、腻、烦,所谓生命,无非如此。譬如,他说起过对待“中伤诽谤”者的态度,就曾治愈过我:

诸位将来成功了,也有羽毛会给别人拔去用的。对这种事,最好的态度,是冷贤。所谓“冷”,就是你决绝了的朋友,别再玩了。不可以的。决绝了,不要再来往,再来往,完了,自己下去了。人就怕这种关系,好好坏坏,坏坏好好,后来炒了点豆子,又送过去(送过去,碗没有拿回来,又吵)。小市民,庸人,都是这样子。“贤”,就是绝交后不要同人去作对,放各自的活路。他们要堕落,很好,悬崖深渊,前程万里。他们如果有良知,他们会失眠。

木心在英国

可是,这世上多是不会失眠的人,失眠的,是那个在黑黢黢的夜里飘着纷纷的雪的他。这荒唐的人世给他以流言,以中伤,而他报以一场大雪,“不知原谅什么,诚觉世事尽可原谅。”

这谅解,大概就是尤怜草木青的慈悲,“即使到此为止,我与人类已是交浅言深。”

木心说过一个故事,说纪德临终前收到青年自非洲的来函,说世界美,有希望!纪德说:“这位青年的话,就是大地的咸味,为这点咸味,我死可瞑目。”

艺术家果真是一个个分散的基督。木心先生的话,于我,就是大地的咸味。

本文作者:章程,野生建筑师,青年写作者

微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)

豆瓣号:夜第七章

(编辑:王怡婷)