艾米莉·狄金森(Emily Elizabeth Dickinson)

1830年12月10日-1886年5月15日

12月10日,是这位美国女诗人的诞辰日。她是艾米莉·狄金森,可能会列入文学史上最深入简出诗人TOP3排名——生前只发表过10首诗,默默无闻,死后近70年才开始得到文学界的认真关注。

艾米莉·狄金森曾经是一个神秘的名字。终其一生,她都没想到自己能像现在这样大名鼎鼎。如今,她与华尔特·惠特曼是美国诗歌星空中的双子星这一点,已然没有什么争议。对她的研究在全世界范围内方兴未艾,甚至有人把她与莎士比亚相提并论。

人们曾经只知道她是终年穿着素衣,在花园里一闪而过的一个“影子”,人们曾经为她拒不见客,足不逾户的隐居方式感到不解,为她时常送给邻居的美丽的鲜花和那些漂亮的、灵秀的、哲理的、意向奇特得几乎使人感到怪诞的小诗而感到惶惑。

从汤姆山看安默斯特盆地(狄金森出生地)

在艾米莉·狄金森在世时,她只不过是阿莫斯特镇上一名默默无闻的独身女子,在家里做饭、做针线、伺候老人,尤其是伺候缠绵病榻长达七年之久的母亲。只有十来个跟她通信的人知道她在写诗,其余人,包括伴她终身的妹妹在内,对她的诗歌创作几乎一无所知,她一生创作了1800余首诗,在世期间仅匿名发表了10余首,从未见到自己诗集的出版。

她一生未曾出国,就连走出马萨诸塞州也仅有一次。她一生居于仅有三千余人的小镇上,她做的黑麦玉米面包还在农产品交流大会上得过一个二等奖。一封寄给“狄金森小姐”的信件,辗转送到了好几个“狄金森小姐”的手中,发现都不是写给她们的之后,邮政局长才将信转给了艾米莉,并且叮嘱如果不是写给她的,一定要立即退还。

在她死后,她的亲朋将她留下的诗和信整理成集出版,这时,人们才知道,在她纤弱的体内包裹着一颗非凡的、勇敢的心。她年轻时曾有过一次不幸的恋爱,从那以后,她便以“爱情殉道者”的热情与坚毅,将整个生命奉献给了诗神缪斯。

艾米莉·狄金森身上集中着太多谜语:她为何终身不嫁?她为何不发表诗歌?她为什么拒绝使用标点?她为什么使朋友退回自己的致信?……

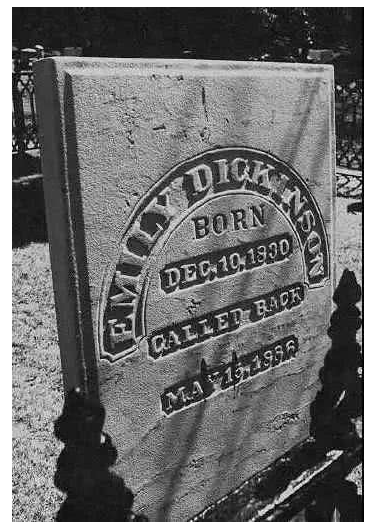

狄金森墓

艾米莉·狄金森(Emily Dickinson, 1830-1886),这位如今已名满天下的美国女诗人,除早年随家人至费城和华盛顿作过短暂的旅行外,一生大部分时间在马萨诸塞州仅四五百户人家的小镇阿默斯特度过。在小镇居民的眼中,这个落落寡合、离群索居的女子喜穿一袭白色长裙,常年过着足不出户的生活,不喜与访客接谈,晚年甚至终日埋首于自己所喜好的书籍中,连楼都懒得下了。

有一则传闻称,狄金森的哥哥奥斯丁的情妇托德(Mabel Loomis Todd)对这位才情卓异的妹妹颇有好感,奥斯丁引托德来家里幽会,狄金森在楼上常常能听到二人弹琴唱歌,但从未下楼与托德相见;就是与她一生最要好的密友苏珊(后来嫁给了哥哥奥斯丁),两人也多以传递字条的方式交谈,凡此种种,也着实古怪得没边。

尽管因其独特的个人禀赋,狄金森一生的经历中充满了令人难解的谜团,不过,联系女诗人所处的时代及生活环境,认真研究她与亲友间的书信往还等材料,我们仍能从狄金森的创作中寻绎出一些破解其孤寂、幽邃的心灵的线索。

不应忘记,狄金森一家所在的新英格兰19世纪还是十分保守的。她的家族属清教徒,先祖于二百年前从英伦迁至新大陆,自此就一直生活在敬虔、苛严的清教徒的社会中,其祖父塞缪尔几乎凭一己之力创建了阿默斯特学院,父亲爱德华也是当地的一位甚有名望的律师,由此不难想见,狄金森日常所处的环境当与英国本土维多利亚时代的景象相去不远。而英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫有篇文章曾慨叹道,在西方传统的社会中,一个出身中产阶级的女子要想成为作家、诗人是难上加难的。在那个时代,女子的首要任务便是作为生育工具,使家族的血脉得以接续下去;其次,作为家庭主妇,每日有数不清的缝纫、洗涤、烹煮等等家务活计要做,吟诗作赋对她们来说简直是可望而不可即的奢侈。倘若这女子的境遇再好一些,能够摆脱亲操井臼一类日常琐事的纠缠,像法国的乔治·桑那样悍然不顾流俗的鄙见,穿长裤,嘴里叼一只烟斗,厚着脸皮混在男人的世界里,则是需要相当的勇气方能做到的。依照伍尔夫对那个时代女作家、女诗人所处社会环境的描述,狄金森这个一生未婚、成年之后将许多时光耗费在枯燥、繁琐活计的家庭主妇既未能真正走入主流社会,也未在其身后留下的近1800首诗歌中表现当时的废奴运动、南北战争等重大主题,如今的人们似乎又多了一分理解:我们不应用时下的标准去苛责一个半世纪前的女诗人。

狄金森的生活里还有个不容忽视的细节,女诗人很早就因身边亲友的离世而感受到死亡的威胁,她自己的健康状况也不大好,这在很大程度上影响到狄金森的创作。在阿默斯特学院读书期间,狄金森曾因健康状况几次辍学,有人统计,从1845至1846的两年间,狄金森总计上课11周;与她相交甚厚的表姐妹索菲亚·霍兰德也在这段时间患斑疹伤寒去世,这一事件几乎使女诗人精神崩溃。她患上了严重的抑郁症,父母只好接她回家静心疗养。联想到她后来生活中的诸多非同寻常的奇异之处,亲友的死亡及抑郁症在她的个性及创作中留下了鲜明的印记,难怪死亡和永生成了狄金森诗歌中的两个反复咏唱的主题。

狄金森一生虽有过几次情感经历,可并未成功,尽管我们在她的诗句中能真切地感受到女诗人

执著的追求与澎湃的激情,然而在现实生活里,狄金森则表现出太多的犹豫和不自信,以至独居终身。在阿默斯特学院求学的最后一年,狄金森曾与颇受人喜爱的年轻校长莱昂纳德·汉弗莱成为好友。在随母亲旅行费城期间,当地长老会牧师查尔斯·瓦兹沃斯也曾引起狄金森的好感,不过,查尔斯此时婚姻美满,女诗人只好把深挚的情感埋在心底,而将这位长者奉为自己一生的导师和精神支柱。另一次较为认真的情感经历发生在女诗人创作后期,狄金森父亲的好友、法官罗德于1772年走进她的生活,罗德夫妇常常到狄金森家做客;罗德夫人去世后,狄金森与罗德一度走到了婚姻的边缘,二人因对莎翁著作的喜爱而产生情感共鸣。但由于狄金森个性中的怯懦与优柔寡断,而且女诗人此时似乎已习惯了独身生活,最终未能唤起步入婚姻殿堂的勇气。

由于种种离奇、古怪的巧合因素使然,生活所能给予我们女诗人的实在太少、太枯燥乏味了,人生平淡得如一潭死水,任何一个卑下的微不足道的灵魂无疑要在这平淡中窒息而死了。然而,个人生活的不幸适足以成就一个特异、非凡的人格,新英格兰社会中这种僵死、闭塞的生活环境迫使敏感、聪颖的女诗人一步步与现实人生渐行渐远,而更多地将目光转向自己的内心,转向那个包举万有、无始无终的永生的世界。

有一种观点以为,女诗人在宗教观念方面是很可怀疑的,例证之一便是狄金森对当地陈腐的礼拜仪式十分反感,而且从不到教堂去做礼拜。其实,这不过是一生特立独行的女诗人的众多怪诞处之一,西方近现代社会中颇多这类不肯与世俗教会相妥协的优秀的诗人、作家、哲学家和科学家,他们在宗教观念方面的认识和信仰往往比那些恪守教会仪轨、常常把圣经语录挂在嘴边的世俗之徒不知超过多少倍。

美国马萨诸塞州狄金森的故居。

我们知道,与女诗人同时而略早,美国的精神之父爱默生正发起一场以一神论(Unitarianism)相号召的超验主义运动,梭罗、霍桑、麦尔维尔等一批围绕在爱默生周围的杰出作家、思想家的创作活动深刻、广泛地影响了现实生活的方方面面,并最终导致美国本土的文艺复兴。事实上,细心玩味狄金森那些有关死亡与永生的诗句,不难发现,女诗人的创作活动与这场轰轰烈烈的宗教奋兴运动是息息相关的。不仅如此,以斯宾诺莎所倡导的泛神论为特征的自然、上帝、永生等观念甚至成为了滋养、激发狄金森诗歌创作的充盈、不竭的源泉,使她的许多作品放射着鲜活、恒久的艺术之光。这也是狄金森作品充满神秘色彩并至今为读者所喜爱的因素之一。

狄金森一生只活了短短的55年,却为后人留下一笔丰厚的文化遗产。时至今日,狄金森的作品中仍有许多未解之谜。其实,对于女诗人的许多诗句,我们不必强作解人,硬给狄金森扣上个什么荒唐可笑的名头才安心。有人说狄金森属于现代诗人,甚至有人说她是后现代诗人,倘若是就她在诗歌创作的诸多方面所进行的勇敢的探索而言,这话是极为精当的。女诗人不仅在形式上超越了她的时代,以至生前仅匿名发表了10余首诗,从未见到自己诗集的出版,而且在内容方面也远远走在了时代的前面。时隔大半个世纪之后,人们才逐渐认识到女诗人那些不拘一格的凝练词句下所隐含的深刻的思想意蕴和巨大的艺术价值。狄金森属于最早关注生命个体、将目光投向内心世界的诗人,而这一特质正日益为现代诗人所看重。这是狄金森的独特之处,正如我们的先人所阐扬的那样:“诗言志”、“诗以道志”,真正的诗歌便是这种从内心涌流出来的肺腑之言,尽管在女诗人的笔下既看不到我们惯常在诗歌里读到的那些大字眼,也听不到整齐铿锵、如嘹亮的号角般的音韵。

狄金森是深邃的。她献身于艺术,知道艺术需要时间,需要沉思冥想。她将自己与社会隔绝开来,并非是一种“出世”的隐遁,而是为了更深刻地探讨从她年轻时起就向她呈现出巨大神秘的生命的本质。在她留下的近二千首诗中,她写自然,写爱情,写友谊,写生命,死亡和永恒。她的诗有深沉的悲哀而无自怨自艾的伤感,有哲理的思索而无枯燥的说教,有美似珠玑的意象而无寻章摘句的词句。

确实,社会上的重大事件在她的诗中难以察觉,南北战争在她的诗里也没有留下多少硝烟的痕迹。然而,她的弱点也正是她的伟大之所在:她的诗因执着于内心的探求,在人性的表现方面达到了一个非凡的深度,其单纯中的丰富,清澈中的深邃,正是许多诗人所难以企及的。

(编辑:王怡婷)