陈家坪:我们的讨论从陈庆记北京青年诗会的文章《诗歌的虚托邦》开始。陈庆的文章是基于一种期待:“永恒之女性”引领我们上升。正是在这个意义上,可以说北京青年诗会存在着一个诗歌女神缪斯。夏可君提出“虚托邦”这个概念,陈庆借用于此,从诗歌活动、话语空间、诗歌主体三个方面表达了一个“思考的样态”,这样态之一便是“青年精神”。陈家坪在《同时代文学》序文中,对“青年精神”表达了两个意思:一是“青年精神”的生长性,二是“青年精神”有一对飞向未来的翅膀。陈庆则从戊戌一代到五四一代至今,分析了“抗争的转移”。他认为,在北京青年诗会这一批青年诗人身上,其青年精神是一种“隐忍”和“工匠般的耐心与细致”。

“永恒之女性,引导我们上升”是歌德的名言,出自他不朽的诗剧《浮士德》,是《浮士德》的最后两行诗。

在这个时代,诗人能否介入到公共空间的话语当中,以自身的写作为基础,对我们当下的存在以及文化状况有一种分担与交流。类似“完成如五十年代与八十年代的美学大讨论般的任务”,但这样的任务是不是随时都会存在?这样的任务应该是被给予还是需要被发现和创造?正所谓“适逢其时”,说的恰恰是超出我们个人的能力,而为时代命运所左右的情形。陈庆认为北京青年诗会是“游弋在各种隔阂之外”的一种存在,对其讨论可以起到一种联通的作用,把“邻居”变成“邻人”。北京青年诗会作为一种“虚体”,它是处于变动的、生成的状态。具体表现在写作上,有乡村经验与城市经验的错置,但正是这种错置,产生了冲力,带来了诗歌作品的成型。

夏可君,哲学家,批评家与策展人。

夏可君:我的回应算是从外部切入。陈庆的文章让我想到本雅明的思考:一、本雅明的《睡美人》这个青年时期的文章,24岁所写对于年青人的比喻。二、1913年,他的另一篇同期文章《经验》也区分了成年人庸俗的经验、年轻的新经验与伟大的梦想。三、以及晚期拱廊街中:每一个时代不仅梦想着下一个时代,而且也在梦幻中催促它的觉醒。一一从三个句段来对话:北京青年诗会唤醒了什么?从什么样的梦中醒来?唤醒了什么样的经验?这种梦想与一个虚托邦远景的关系如何?

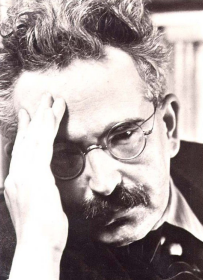

瓦尔特·本迪克斯·舍恩弗利斯·本雅明(1892年7月15日—1940年9月27日,享年48岁),犹太人学者。

1913年,本雅明在《睡美人》中写道:

无论如何,我们生活在这样一个时代:打开一份报纸而不遇见“学校”的字眼是不可能的,而“共同教育”、“寄宿学校”、“儿童”和“艺术”等词语也在传播之中。

青年,无论如何,是沉睡着的睡美人,但还没有一位王子接近并释放她的任何迹象。为了促成青年的觉醒,对围绕着它而进行的斗争的参与,恰恰是我们的杂志旨在达成的目标。它旨在向青年人表明,在伟大个体的青年生命中,有什么样的价值和表达为他们所保留:一个席勒,一个歌德,一个尼采。它要向青年人表明在他们自己身上唤醒一种共通感受的方式,一种意识:把自己认作不无荣耀地,将曲折地走向世界历史并为之赋形的人。

陈庆,诗人,批评家。

陈庆:我这篇文章并没有解决问题,只是初步地提出了问题,希望大家可以一起来进行探讨。我觉得,首先应该区分青年与青春,不是青春文学而是从五四开始发源的青年精神,它是超越生命时间的。为什么是青年而不是老年,像萨义德的“晚期风格”便是对老年的发掘,而汉语与我们的文化到底是处在青年还是老年的阶段?同时,中国现在事实上实行的是老年的政治,充满保守与狡诈,有没有可发掘的青年品性与智慧能与之抗衡?另外,“虚托邦”这个概念如何与“青年精神”发生关联?在启蒙的背景下,“虚托邦”如何同时容纳理性与玄学,以对我们所处时代的问题有新的推进?

夏可君:何谓“虚托邦”?它既不同于理想社会的“乌托邦”(U-topia,好的或坏的反向想象),也不同于福柯寻求差异的“异托邦”(Hetero-topia ,她者、坟墓与镜像第),“虚托邦”(Enchorial-topia):一方面,来自于庄子的无何有之乡,陶渊明的桃花源,王维的辋川诗意居住与馈赠写作,直到晚明的水绘园与清代的《红楼梦》或石头记;另一方面,它还来自于德里达与女权主义们,对柏拉图《蒂迈欧》中对自然生成发生之所,即"虚位"的当代解释,并与"到来的民主"相联系,以此批判流氓国家与集权统治。"虚托邦"试图在虚拟技术时代寻求与自然的共在:自然是差异的,但人类应该回到"以自然为性"的诗化类比与感应上,以此回应本雅明对拱廊街集体无意识迷梦的唤醒,如何让时代不走向欲望消费的资本拜物教,如何让玻璃与钢板的都市结构向自然园林还原,重建都市的心景(Mindscape),这也不同于情景国际的新巴别塔式抵抗方式。因此,我们来讨论北京青年诗会,青年精神,北京这个大都市空间,如何以诗性来穿越内心的时间与个人经验?如何诗性地回到石头之梦,解构虚假之梦?时代已经成为了"绊脚石",但只有唤醒石头的梦,在呼吸转换中,形成新的"呼吸结晶",才可能进入一个青春不老的自然幻象之中!

陈家坪,诗人,纪录片导演。

陈家坪:就个人经验而言,我的青年时代是在朦昧中度过的。上个世纪八十年代末的时代悲剧,伴随着我从偏远的山村飘泊到首都北京。时代的悲剧构成了个人内心的忧郁。广场囚犯甚至就是我的前辈和诗友。我不得不联想到谭嗣同,一百年时代的交替,多少风云人物、雄才俊杰在政治、经济和文化潮流中倒下,流失。如果说这是一种历史的幻觉,那么,北京青年诗会这五年的存在,它对我个人而言是充满了体温的。这体温来自于年轻诗人们的单纯和意气风发,来自于个人才华的生长与显现,它们生存于北京,存在于全国的诗歌文化生态之中。

戴潍娜,诗人,学者,《光年》主编。

戴潍娜:上周,我去西安开了一个会,走进一些诗歌朗诵/研讨大型活动现场,我出现了错觉,好像走进了一场婚宴。茨维塔耶娃曾经对此有过精彩论述,她说“诗人与时代的婚姻是强制的,因此是不够稳固的,最好的情况是强颜欢笑,最坏的则是一再背叛。”这揭示了诗人拒绝合谋。我们如今也许可以将这种联姻再往前推进一步:诗人与时代之间是一场勉强的婚姻。正如一些经验老道者观察到的一样,“那些看似金童玉女的完美夫妻往往会摔个粉碎,而那些勉强的婚姻,却会一而再,再而三地长长久久。”诗人,是所有时代的同时代人。新一代的诗人,他们与时代的关系不再是简单粗暴的“反抗”,我更愿意用“拌嘴”和“调情”来形容他们之间的紧张关系。正是在这种柔软又细碎的摩擦中,他们白头偕老,诗人之幻梦孕育下一个时代的形象。对于我们的讨论,我更多期待的是去探讨青年人参与严肃公共讨论的处境,以及他们所展现出的与前代不同的精神面貌。当然这里的青年不以年龄做无聊的划分,而是取决于其心智、心性以及姿态。所谓年长而勿衰,我们有的是白胡子年轻人,也有的是二十出头的老年人。过去我很反对80后,90后这种标签,因为它们让我想起了iPhone5,iphone6,工具化流水线上的一代,其间只有非常虚张声势但并不实用的升级换代。但如今,我越来越能够欣赏其中微妙的对应讽刺关系,也许实情就是这样的,在一个奔向人工智能的未来,我们就是这样洋洋得意地迅速被技术时代吞噬。青年精神之所以值得一谈再谈,是因这个充满了内在险恶同时又无比浮华的时代的美学和道德上的双重灾难,寄希望于青年力挽狂澜于既倒。我更关心的是,新的时代,诗人的新的天职。

我分享几点自己的思考:说到青年,首先第一个议题就是这一代人与传统之间的关系。青年诗人是城市的闲逛者:“他们身上总有某种革命的幻想”。他们不是仅仅去“反叛传统”,更重要的是去“挖掘传统”。去年章颖颖失踪案,让我了解到一个新词,叫“暗网”,就是指那些不可见网,存储在网络数据库里,但不能通过搜索引擎索引的网络。我才知道,正常情况下,我们能浏览的所有网络,都是表层网络,而表层网络只占整个互联网的10%不到。与之类似的,我们的传统中,也有一个巨大无比的“暗网”,它们避开了知识的搜索引擎,在多数人甚至多数知识分子认知范围之外。那里有异教、有罪恶、有魔道、有数不清的金矿。对于传统暗网的打捞和追认,是青年维新之本。

诗歌翻译杂志《光年》,创办于2017年。

另一个议题是,关于汉语的世界化。白话文运动以来,汉语言已经发生了巨大改变。翻译,给汉语注入了更多逻辑,一集更复杂的语法。总的来说,古汉语是幽微而凝练的,往往感情内敛,而翻译,给汉语中带来了更多高饱和度的色彩,给其带来了一些更烈性的词句,更刚劲的气质。如同一些汉学家断言的那样,“如今汉语可以说已经是一门世界语言。”而诗人需要永远地,重新发明汉语、发明爱人、发明信仰。

还有,在理论和行动之外,姿态格外重要。诗歌一直负责反抗,诗人都是弑君者的后代,无法安置他们僭越的灵魂。然而一代人与一代人反抗的形式不一样,姿态也需要创造力。在青年一代那里,老套的反抗意味着陈腐,诗歌不就是打破一切陈词滥调嘛。反抗起来,他们一定会有自己更精致更花样更漂亮的姿态。

夏可君:新的青年精神在于:重新发明汉语、发明爱人、发明信仰!一一新的三一体。

李亚东,学者。

李亚东:我就接过“姿态”话茬,说一点吧。我在研究一位地下诗人,我喜欢他写于1966年的一首诗,在这里分享一下:

只要

只要东篱的菊

不要乱动

就没有篡改

江上清风

只要西寺的钟

不再破响

就没有抄袭

山间明月

只要他的柴门

递得进一壶烧酒

就没有冒充

五柳先生

只要河那邉

听得到他的心跳

就没有浪费

无弦之琴

想到这首诗,跟我们的谈论,大概有几点交集:

一是写这诗时他21岁,是否也跟“青年精神”或者情怀有关?

二是抗争问题。抗争跟传承、也跟语境有关。比如在伟大领袖否定“桃花源里可耕田”后,来“冒充五柳先生”其实不划算。不是陈词滥调那么简单。

三是我在想,应该说任何年代、任何年龄的写作者,下笔前都会对自己提要求,比如自问是否构成“篡改”、“抄袭”、“浪费”?

2014年7月13日,陈墨家附近的茶园里。从左到右为:李亚东、陈墨、汪建辉、周伦佐。

我先说这些吧,泛泛而谈。因为我实在,不知道能说些什么。最后,介绍一下这位不出名的诗人,他叫陈墨,住在成都。

叶美,诗人,翻译家。

叶美:去年有一段时间因为频繁接触北京青年诗会,“青年”这个词就这样踏入了我的词汇表。我的回忆对这个词是并不陌生的,甚至是鲜明清晰的。小时候在家里常常能看见各种大报纸,都是父亲从他工作的政府办公室捎带回来的,其中之一就是刊头写着鲜红五个字的《北京青年报》。当时尚未上学的我还不识字,但青年这个词还是在父亲的告诉下知道了发音。后来大概上小学时有年暑假翻家里旧书,从《鲁迅文选》中看见一篇叫《导师》的文章,开头第一句话就是:“近来很通行说青年;开口青年,闭口也是青年。但青年又何能一概而论?”以我当时的年纪根本没有读懂,更不知文章的具体语境是什么。因为学校长期自我意识训练和培养的严重缺失,很长时间我都把青年这个词归属为表达年龄感的词汇,直到我上大学之后,在现当代文学的课上读到陈独秀在《新青年》第一期《敬告青年》中对“青年”的定义。我才突然明白有时在我们的国情里生活,在谈论青年这个词的时候,往往是在谈论青年精神,或者是要和青年精神一起谈的,这两个词语的内涵目前是相互很难拆分对待的。再再后来就是将满三十岁攻读硕士的第二年,期间读了本雅明谈论青年,青年人,青年生命的文章《睡美人》,当时非常有感于自己被觉醒和被触动的同时发生,所以当我带着这种体验步入社会开始工作和生活之后,当我重新在北京青年诗会遭遇到这个词时,当阅读到诗选《在彼此身上创造悬崖》作品时,当又听闻一位诗人的诗集被撤下架而《在彼此身上创造悬崖》最终被限制出版时,我还是不希望发生更多给我们提供理解其具体语境的事件。

《新青年》是在20世纪20年代中国一份具有影响力的革命杂志,原名《青年杂志》,第二卷起改称《新青年》。在五四运动期间起到重要作用。自1915年9月15 日创刊号至1926年7月终刊共出9卷54号。由陈独秀在上海创立,群益书社发行。该杂志发起新文化运动,并且宣传倡导科学(“赛先生”,Science)、民主(“德先生”,Democracy)和新文学。

如果我们同意“青年精神”是从时代危机中诞生,如果我们以史为鉴,回看20世纪初德国青年运动的兴起。虽然北京青年诗会没有像他们一样,主张返回到前现代的自然和农业社会,但仍然表现出了本雅明意义上的,对各种乌托邦蓝图的救赎设想。综合地看,一脉相承之处目前需要澄清的是,两者都隐藏着对现代性和现代生活的反驳心理。如今一种强烈的身份认同危机感,在这个新世纪的时代氛围中重新燃起,身心经历的矛盾和不确定性使他们反思自己的生活,及过往生活的历史。他们做的只不过是以自己内在的真实性来塑造自己生命,所以《在彼此身上创造悬崖》中的语言正是诞生在这样背景下,体现了青年们写作上成熟心智和心性的锤炼,每个人的思想资源都不同且丰富多样,除了对从小和国人一样接受的唯物主义世界观的反思外,他们开始有了对田园乌托邦的渴望,有了对传统古典儒释道哲学的构想,还有对西方基督教,伊斯兰教,神秘主义的认识,他们文本的价值多元性甚至可以从女性主义等多个角度进行解读。在北京青年诗会成员身上,似乎八十年代理想的精神火炬在一部分人中还没有断裂,而同时一直在坚持的是艺术中情感力量的社会传递作用。

德国青年运动,是于1900年代以候鸟运动的形式在德国兴起,并迅速发展为一场全国性的青年运动。运动中的青年们希望通过漫游,寻找尚未受到现代性侵染的民间文化中重构德意志民族的生活方式,以此建构出一种区别于“西方”社会模式的共同体。

借着接触北京青年诗会和阅读中了解德国青年运动,我渐渐意识到城市作为一个生发“青年精神”的温床的重要作用,或许应该直白说就是因为城市与现代性的不可分割关系,在我们谈青年精神时才更有现实感和目的性。想想象征主义,超现实主义,达达主义,未来主义,阿克梅主义等流派,一个不可忽视的现象就是诗人们都居住在城市中,并且如果说之前的二十世纪诗歌存在着从现代主义到后现代主义的转变,但诗人与城市以及与城市生活中的现代性体验的关联仍是二十世纪诗歌最重要的主题,在这个意义上,可以说整个二十世纪诗歌写作就是关于城市的诗歌写作。如今已有多位批评者论述过北京青年诗会成员的北漂身份,但这一身份在何种意义上和青年精神相连却少有谈论,也就是通过诗歌写作,城市生活与青年精神之间是一种什么样的关系。对于北京青年诗会的成员来说,我想其绝不是推崇为艺术而艺术,他们懂得在这样一个禁声的时代,激情已经不能作为一种有效的反抗方式,个人如何保存自我,积蓄力量继续前进,以迂回的方式打一场漂亮的游击战,这是我们人人应该思考的。他们接受的多元价值观,甚至具体精神结构对乌托邦的多重期待——在宗教,政治,社会,自然等方面——使得语言出现了新的面貌。这种面貌不是凭空出现的,而是凝聚着体验生活其中的时代深刻且复杂的情感。

2017年7月《在彼此身上创造悬崖》研讨会现场。

诗选《在彼此身上创造悬崖》和九十年代其他诗选相比,其中对个人历史进行叙事的声音减弱了。如果说叶芝《1916年复活节》是这一形式的完美范本的话,我倒希望从奥登的评价中我们可以听出更多反语:一种把个人经验到的历史成功转换成审美的能力。自然我们如今也不能否认这种能力的天赋和作用,不过对身处城市的北京青年诗会的成员来说,或许更重要的是如何找到一种可以和自己每天的感受相媲美的诗歌表达,正如一百多年前最早感受到现代性的诗人波德莱尔当初所做的一样,他曾在《巴黎的忧郁》一诗中表露心迹地说:我们当中谁没有在他怀着雄心壮志的日子里梦想过创造奇迹,写出诗的散文,没有节律,没有韵脚,但富于音乐性,而且亦刚亦柔,足以适应心灵的抒情的冲动,幻想的波动和意识的跳跃?特别是经常前去大城市,接触到无数错综复杂的关系,就会产生这种萦回脑际的理想。所以说在诗歌写作上,即使和德国青年运动一样具有反现代性的诉求,却也是和当初波德莱尔所追求的目标一样。

2017年9月3日-2018年12月10日

(编辑:李思)