生于19世纪末的茨威格,目睹欧洲逐渐从精神巅峰坠落到道德深渊,和平与人性遭遇到越来越严重的挑战。

1942年,刚过60周岁不久的茨威格和妻子在巴西双双自杀,在遗书中他写道:“我的精神故乡欧罗巴亦已自我毁灭。”覆巢之下,岂有完卵?1942年茨威格之死与1927年自沉于昆明湖的王国维一样,是文化遗民之死,是殉道者之死。茨威格所殉之道是西欧文艺复兴之后代表欧洲文化精神的自由主义和人道主义。

他所著《异端的权利》《昨日的世界》不单单讲述了他的命运,也讲述了一整代人的命运。“我,作为一个奥地利人、犹太人、作家、人道主义者与和平主义者,每一个身份都处于天崩地裂时的风口上。”如今看来,他谈及权力、自由的金句嘉言依旧值得我们再思考。

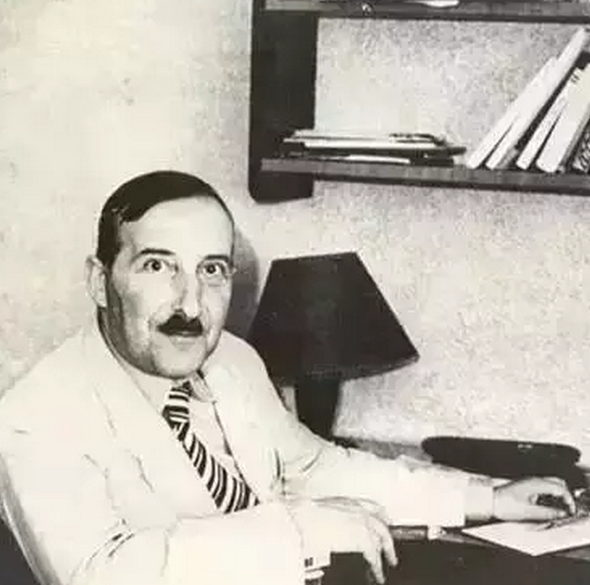

斯蒂芬·茨威格(Stefan Zweig,1881-1942),著名奥地利犹太裔作家。代表作《一个陌生女人的来信》《象棋的故事》《断头王后》等。

茨威格一生共写了十二部传记,九部散文集,七部戏剧,两部长篇小说,三部诗集,六部中短篇小说集,以及一部自传,确立了他在德语文学乃至世界文学中的地位。

茨威格传记电影《黎明之前》片段

每一个国家,每一个时代,每一个有思想的,都不得不多次确定自由和权力间的界标。

因为,如果缺乏权力,自由就会退化为放纵,混乱随之发生;另一方面,除非济以自由,权力就会成为暴政。在人的本性里深埋着一种渴望被社会吸收的神秘感情,根深蒂固也深藏着这样的信念:一定有可能发现某一种特定的宗教、国家或社会制度,它将明确地赐与人类以和平和秩序。

用暴力的手段来强迫原本各异的理念趋同唯一,已经是丧失文明的作为,不再是为了理想而奋斗的表现了。

世间事往往如此——如果处于弱势地位者比那些不团结的大多数更有勇气,并决心不惜任何代价将自己的理念付诸行动的话,那么他们那种孤注一掷的疯狂就会使他人为之屈服。

生命比任何教条更神圣。 没有一种教义,或其他种教义的本身是错误的,但是试图强迫一个人去信仰他所不信的,才是不变的虚伪和犯罪,地球上所有的邪恶,都源于这“违心的迫使”。

最后,事实证明,温暖的情感比抽象的教条更有力,生命的汁液透过了强加的镣铐,冲破了所有的束缚,缓和了所有的严酷。正象一块肌肉不能无限期地处在紧张状态,或者一种激情经常持续地白热化一样,在精神领域内的独裁不能永远保持它无情的激进主义。它甚至很少能持续到一代以上。

陀思妥耶夫斯基笔下的宗教大法官,便以无情的逻辑,证明了绝大多数的人,都害怕自由的赠与;事实上,人们太嫌怠懒,面对着晦涩难解的谜团和生命强加的责任,多半便渴望着由明确而普遍有效的秩序造就的机械世界,好免除他们的思考之劳。

那些理想主义者和空想家们一旦取得了胜利,几乎无一例外地立即证明是恶劣的骗子手。权利促使他们攫取全世界的权力;胜利导致滥用胜利。

……不论支配思想是什么,一旦借助于恐怖统治作为工具,对不同的信仰强求一律,它所实行的就不复是理想主义而是野蛮行为了。即使是最纯洁的真理,当强加于吃不同意见者时,就构成对圣灵的犯罪了。

总而言之,加在我们青年人身上的那种社会压力,无非是引起我们内心对各有关当局的不信任和怨怒罢了,而并没有提高什么道德品质。

从我们春情萌发的那一天起,我们就本能地察觉到,那种不诚实的道德观念想以掩盖和缄默,从我们身上夺走理该属于我们年龄的东西,为了一种早已变得虚伪的习俗,牺牲我们坦诚的意志。

而当时的社会就是要把年轻姑娘培养成这种样子:既有很好的教养,可又什么都不懂,既好奇又害羞,对男女之间的事愚昧无知,缺乏自信和不懂实际,由于那种脱离生活的教育,使她命中注定在以后的夫妻生活中任凭丈夫左右和摆布。

当时的社会风尚似乎是要把一个姑娘作为它的最秘而不宣的理想的标志,即把她作为女性的端庄,贞洁,超脱世俗的象征来加以保护。可是当这样一个年轻姑娘一旦耽误了自己的光阴,到了二十五岁,三十岁还没有结婚,又是多么可悲呵!因为社会习俗冷酷地要求一个三十岁的姑娘为了“家庭”和“体统”始终保持那种和她的年龄早已不相称的,没有性经验,没有性要求的性盲状态,然而这幅贤淑的形象以后往往会遭到可怕的丑化。

未婚姑娘成了“嫁不出去的”姑娘,“嫁不出去的”姑娘成了老处女,于是无聊的小报便向她们极尽讽刺挖苦之能事。谁今天翻开一本从前的《散页画报》或当时的一份别的什么幽默刊物,他就会可怕地发现,每一期上都有对老姑娘们的穷极无聊地嘲讽——那些老姑娘由于神经失常而不知掩饰自己的自然性爱要求。她们曾为了家庭和自己的好名声而不得不压抑自己内心的自然要求——对爱情和做母亲的要求,然而人们不但不体谅这种以牺牲自己的生活而造成的悲剧,反而以那种使我们今天感到厌恶的不通人情去嘲笑她们。

一个以极不诚实的态度压制人的自然天性而犯了罪的社会,总是最最无情地反对那些泄露了它的秘密并公诸于世的人。

几千年来,文化不就是从一个国度传播到另一个国度的吗?纵然树木被斧头砍倒,只要种子被保存下来,不就又会有新的繁茂、新的果实吗?我们世世代代所创造的一切是永远不会失去的。

只是人们必须学会从更大的范围去思考,从长远的时间去计算。我对自己说,人们应该开始再也不要单从欧洲的角度去思考问题,而是要超出欧洲去思考问题,人们不要把自己埋葬在正在渐渐死去的过去,而是要共享历史的再生。

文字 | 《昨日的世界》《异端的权利》

(编辑:王怡婷)