【编者按】

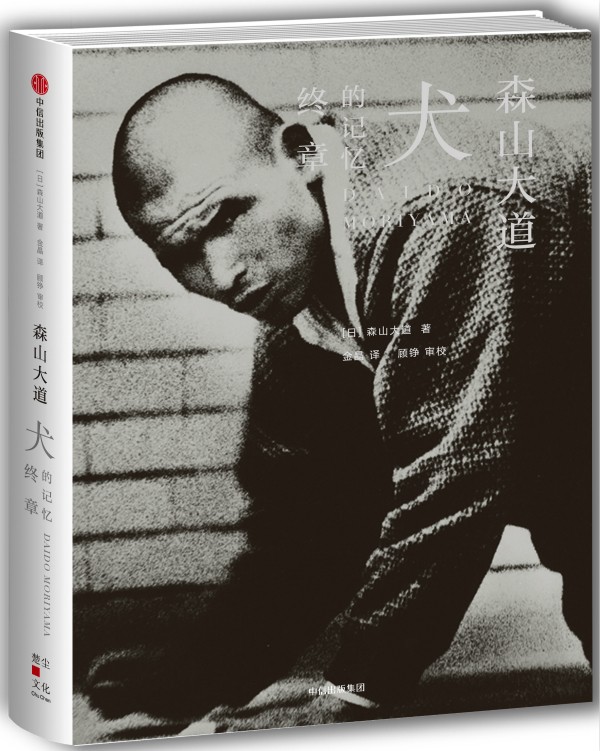

日本著名摄影师森山大道,文笔也丝毫不逊于日本一流作家。自称“野犬”的他,1982年出版了自传摄影集《犬的记忆》,回忆了自己的童年成长经历;16年后,他又出版了《犬的记忆终章》,以自己走过的城市为背景,展开长幅心灵画卷。《犬的记忆终章》简体中文版近日首次翻译出版,澎湃新闻获得授权摘录其开篇描写巴黎的一章。

森山大道

直到“纽约”这个存在感异常强烈的城市名完全占领我的念想之前,我所憧憬的城市一直都是“巴黎”。现在回想起来,那真是一种近乎无可救药的迷恋。

十三岁时,姐姐书架上订阅的少女杂志《向日葵》(Soleil),我几乎每册都抽出来读得津津有味。那本杂志上刊载的诗歌、小说、照片、插画,每一页都散发着甜美的、令人心动不已的“巴黎味道”。在我脑海中巴黎无疑是一座梦幻的城市。

十五岁时,我深爱新潮文库出版的《堀辰雄集》,读了又读,奉若圣经。堀辰雄在抒情散文诗和短篇小说里描绘的轻井泽和法国的“美丽村庄”,充满诱惑力。里尔克、普鲁斯特这些名字,对我来说就是眩目斑斓的西方罗曼史的入口。

十七岁,每月翘首以盼的杂志变成了《美术手帖》,拿到手便饥渴地阅读。令我为之倾倒、产生共鸣的是法国新艺术派和巴黎学院派[1]的世界。这些篇章向我这个日本读者讲述着那些蜗居在巴黎陋巷内的大名鼎鼎的艺术家:他们的热情与荣耀,他们的潦倒与颓废。以及,红磨坊[2]。

十九岁,我抱着画布和画架,穿着满是颜料渍的雨衣跑遍梅田和东亚路[3]的酒吧街。那些薄木镶嵌的门板和灰泥涂抹的墙壁,在我看来就像从佐伯、郁特里罗[4]的画儿里复制下来似的。那就是《波希米亚人》主人公出没的地方。那就是我心中巴黎的街角。

二十一岁时,我从银幕了解了巴黎市井庶民的生活以及他们演绎的一出出人生悲喜剧。印象最深的是手风琴、旋转木马、让·雷诺阿和马塞尔·卡尔内。头戴短沿波萨利诺帽[5]的小混混们,在夜巴黎的幽暗角落里蠢蠢欲动。那个城市的人,喜欢听流行爵士乐,看黑色电影[6]。

上了年岁以后,每每回忆起昔年对巴黎的那份执迷,总觉得像是空中楼阁一般缥缈,也许是因为那时太年少的缘故吧。说是对巴黎情有独钟,其实不过和恋爱的人一样,沉醉在自己构想的巴黎幻影中无法自拔罢了。

然而很多年过去,当我成了一名自由摄影师,方知晓了尤金·阿杰特这位巴黎摄影家。他所拍摄的数量庞大的巴黎街头照片,将一帧帧与浪漫、憧憬无缘的真实影像呈现在我面前,给我带来了巨大的冲击。那些出自笨重的暗箱式摄影机的照片,奉行彻底的“如实记录”原则,完全看不出任何拍摄者主观的造作痕迹,它无情地剥开了向来包裹着巴黎大街小巷的那种独特的“巴黎风情”,将一座赤裸裸的城市袒露在观者眼前。在阿杰特的展示中,人影稀疏、平静无波,是巴黎早晨惯有的风景,那种近乎凝固的静谧,愈是如此,愈是令人联想沃尔特·本雅明所说的“犯罪现场”,一股不可思议的压迫感从平淡无奇的照片上扑面而来。

阿杰特这位摄影家,实是站在世纪末一个都市面临解体与再生的交叉路口。跟着他的摄影机镜头,我仿佛置身于20世纪初巴黎的街头,巨细靡遗地走遍了这个城市的角角落落。然而更重要的是,阿杰特的这些照片,向当时也算得上漫游经历丰富的我展现了某种照片的本质,这是最令我触动的。

在接触到那些照片的瞬间,阿杰特所带来的体验化为记忆,深深地潜入我的脑细胞内部。在很长一段时间里,直到现在,阿杰特的照片都是我仰慕的方向之一。看上去无甚稀奇,然而鲜有人能做到,这就好像“哥伦布竖鸡蛋”的故事一样。

少年时代,巴黎对我而言是一个梦;青年时代,阿杰特的照片告诉我一个现实的巴黎。而在十年前,我终于踏上了巴黎的土地,却是匆匆忙忙地寻找可以租住的公寓。“对我而言巴黎到底意味着什么呢?”偶尔我会苦笑着想。想来想去,最后便只余一个答案:“艺术”的觉醒。我知道,我对花都巴黎的执着,实则是对艺术的一种整体憧憬;相对地,巴黎则是寄托着我对艺术的渴望的一个实体化对象。从这层意义上来讲,巴黎是我摄影的故乡之一,或许在我的照片里总能找出几分巴黎的影子。

阔别巴黎已近六年的现在,我对巴黎的感情里似乎掺入了几分苦涩,平时我会有意无意地回避这种感觉。然而夜深人静,当我喝着兑水酒的时候,脑海中会突然浮现巴黎的街景。

例如周末之夜塞纳河左岸那种仿佛“大熔炉”似的杂沓;正午时分十六区一带人烟稀少、恍如凝固的静谧。又如圣米歇尔那家常去的咖啡馆,两条高大的黑犬悠然穿梭于客座之间。当然还有我的租屋所在的穆夫塔尔街(Rue Mouffetard)早市的光景。回忆所及之处,一幕幕令我无比怀念的影像不受控制似的涌现出来。

不过到了最后,可能是因为当初在巴黎,我并没有达成既定目标就夹着尾巴逃回来了的缘故吧,那些回忆总是萦绕着一丝懊悔或不甘。

其次,虽然当初是我自己要求的,但不得不独自一人在巴黎度过那许多日子,对我而言仍是太过无聊,太过抑郁,难熬得很。那成了一种抹不去的遗憾。可惜呀,我的巴黎记忆终是稍显冷清、寂寞了点儿。

每一天每一天,我好比流浪的野犬一般,漫无目的地在巴黎街头游走着。

街道两侧的商店几乎都已打烊,星星点点缀于其间的小旅馆、小酒馆也灯火暗淡。寒冷的夜空气流淌在石板铺设的羊肠小道上,蜿蜒着,朝戈布朗街方向缓慢倾斜。甚至连日早市喧哗不已的穆夫塔尔街,到了夜晚也早早收摊,人影寥寥。

和往常一样,我拐进唯一一家还在营业的超市,买了些食材和日用品,出了门拖着疲惫的脚步继续走下坡。不一会儿左前方就浮现出教堂黑黢黢的巨影,继而小电影院那白色的、冷冰冰的霓虹灯也出现的时候,我住的公寓便不远了。

左手是肉店,右手是鱼铺,穿过一栋仿佛农贸市场般的建筑物,迎面稍暗的地方便是公寓巨大的铁门,以肩膀顶住那沉重的铁门用力推开进入,宽阔的长方形庭院中央,立着几棵丈把高的大叶桂樱。从管理员室明亮的窗户旁走,经过杂物放置间,才到了我所住的那栋楼的入口处。于是调整一下呼吸,像刚才一样用肩推开吱呀作响的沉重木门进入。在漆黑一片中摁下唯一亮着红光的按钮,昏昏然的电灯方朦胧地照出螺旋状的楼梯来。我抱着超市的塑料购物袋,顺着擦得锃亮、极易打滑的石梯缓缓上行。到三楼时,仿佛推算好了似的,灯熄灭了。预料到会如此,我总是调整着步调上到这里,再按一下手边红色的开关。从三楼那些房门前通过时,门下的缝隙也一如既往地漏出些许电视的声音。而当我几乎同时打开四楼自己房间上下两重的门锁,摁亮电灯的时候,楼道灯也熄灭了。每个夜晚都如出一辙,所有的事情按照预知的路径逐一发生,分毫不差,因此回到房间时我总是先轻微地叹息,继而沉浸于深深的徒劳感之中。

最初制定的筹措展示空间的计划全然未曾实施,那一天,我又带着照相机在初冬的巴黎街头漫无目的地闲逛了一日。

刚好十年前(1987年),我在涩谷·宫益坂对面的旧大楼八层借了个房间,作为展示自己作品的小小的空间。一有灵感就立刻在特制的墙面上排列出自己的作品,请同道和朋友们来品评。那种极其私密的交流方式,一直以来都是我非常想尝试的。

开设了那片展示空间没多久,我开始认为,必须要把生根于自己心中的这种创想本身,移植到异国他乡的某个城市去。当然内心也曾自我质疑:这想法未免也太鲁莽了吧?我却到底无法抵抗这种念头的魅力。创意越单纯越有让人即刻一试的动力,我被诱惑俘虏了。虽然也有几个晚上,就这个计划翻来覆去以我的方式思考了一番,结果还是得出简单的结论:先做了再说。同时下一个问题也来了:选择哪个国家哪座城市呢?“巴黎”这个答案水到渠成地出现了。当然“纽约”这个名字也有一瞬间掠过我的脑海,可惜当时我在纽约一个认识的人也没有,因此心中的指南针自然偏向了巴黎。

问题是,纵然再如何单纯质朴的创意,要实现它总是需要资金。就算不是什么大数目,我的手边也没有那样一笔钱,为此又不得不苦思冥想了好几个晚上。结果得出的亦不是什么好主意,仍然只是一个单纯的结论:卖自己的照片。为此我不得不求助于一位友人,所幸此人能够充分理解我的想法,也同意了赞助资金,于是我们决定先在巴黎实施这个展示计划。那个时候,我还以为事情必成功无疑了呢,实际上连法语也不懂,还是想得太天真了。当然醒悟过来则是后来的事了。

1988年11月,我在粗呢外套的内袋里揣了三百万日元现金,从成田机场出发了。大韩航空的客机首先飞抵韩国首都首尔,再从金浦机场起飞,经由阿拉斯加州的安克雷奇前往巴黎。原本十六小时后应该到巴黎的,由于巴黎一带被浓雾笼罩,飞机在比利时的布鲁塞尔机场等待了很久,结果晚点了四个小时才降落在查尔斯·戴高乐机场。正值十一月中旬,此刻巴黎早已是黄昏时分,对我来说已有八年没有踏上这座城市的土地了。

坐在从机场前往巴黎市中心的出租车上,透过车窗所见沿街的风景,仍被淡淡的雾气包裹着,呈现出阴冷的铁锈色。出租车的两侧陆续有巨大的牵引车或卡车擦身而过,间或浮光掠影般闪过工厂区建筑物煞风景的轮廓,我用朦胧的目光望着它们,或许乘坐近二十小时飞机身心俱疲也是原因之一,此刻映入我眼中的一切风景,仿佛成了某种脱离现实的存在似的恍惚起来。那种感觉又好像正在观看着一帧一帧黑色胶片上的图景一般。

出租车驶入北站与东站之间的夹缝地带,车站广场内无数被雾气淋得湿漉漉的马戏团箱式车静静地停在那里。这光景唤醒了我对巴黎的真实感觉,令我松了口气。点点灯光开始闪烁的街道逐渐展露热闹的真容,进入斯特拉斯堡大街时,这里已是货真价实的巴黎市区,耀眼的店影霓虹下日落而息的行人步履匆匆地穿梭,大路两侧整齐地停驻着的车辆周围也好、人行道也罢,都被掩埋在金黄色的银杏落叶之下,来往的路人皆穿厚厚的大衣,看来巴黎已完全进入初冬季节。

友人为我预约的圣女贞德旅馆位于里沃利大街的圣保罗地铁站出口附近,玛莱区最古老的孚日广场旁边,虽是小巧的家庭式旅馆也具有二星级水准。身穿大红西装、性格爽朗的中年店主太太语速快得惊人,身手敏捷,让我又陷入了一种在看胶片老电影的错觉。虽然店主太太连珠炮似的法语我一个字也没听懂,结果总算成功地入住五楼的房间。从成田出发已过去二十个小时,终于又能一个人静静地待在房中的我,此刻着实被某种难以名状的情绪所虏。根据原定的计划,从明天开始的两周内,我必须在这巴黎的街头找到某个可以安身的空间,这项任务在刚刚抵达巴黎的我看来还是件远得没谱的事。

推开窗户放入户外的冷空气,为了提神坐在床沿连抽了两支烟,这才稍微缓过神来。脑子里只剩下一个念头:好想喝几杯热乎乎的咖啡。于是简单地放置了行李,拿出朝日潘泰克斯相机,此时的我已基本镇定下来。那么,就让我先用这闪光灯,与阔别八年的巴黎街头打个招呼吧!调整好心情,我步入四合的暮色之中,沿着小路穿行,朝巴士底广场方向走去。马路上还残留着薄薄的雾霭。

始于第二日的在巴黎找房子的工作,比当初在东京设想的还要困难。首先,巴黎市内几乎已没有空房,罕有的能找到的几套也完全不符合要求。从东京出发时定下的几个目标结果完全受阻,我稍稍有点无计可施了。两周时间很快过去,最关键的找房子一事毫无进展,没有办法我又将滞留期限延长了五日,却也预感到那不过是杯水车薪。受我的委托代理在巴黎的一切租房相关事宜、帮我跑腿交涉的K先生倒是不顾我已经处于半放弃的状态,将能找到的情报资料、报纸、房产公司彻彻底底地调查了一番,可仍然因为条件无法满足而谈不拢。如果找不到合适的房子,那原本的开设展示空间的计划根本无从谈起。我的想法是,先返回东京,重新考量评估这个计划,从头再来。然而K先生却有一股子不认输的韧劲,在我决定返回东京的前一日,带来了一个石破天惊的好消息。原来K先生通过朋友的朋友打听到一位在巴黎市内拥有两处公寓的比利时人,他同意在不变更租借者姓名的情况下,将其中一处公寓借给我,其实也就是二次租借,虽然还没经过房产公司的正式手续,但双方已经达成了初步合意。公寓位于第五区,拥有古老的市场和街道的穆夫塔尔街上,K先生说环境很有意思,就是略小了点。然而我却认为不管怎么样先找到落脚之处,下定决心借这处房屋。

于是我和K立刻去看了房子。穆夫塔尔街我还是第一次去,蛇一样细长蜿蜒、坡度和缓的小路,两侧店铺林立,接近下坡处挤在店与店之间的巷子深处,我们找到了要看的房子。保留着典型的巴黎老屋风情,令我不由想起了阿杰特拍摄的照片。顺着旋转楼梯一圈圈上去,四楼的左手边就是我要借的房间。房间中央空落落地摆着一张大床,墙壁上砌有暖炉。一时间想道:整体大小倒也罢了,这室内的结构可怎么改造成展示空间呢?可是我意已决,来的路上看了公寓周围的环境也很中意,所以仍决定先借下来,一切从这里慢慢起步。窗挨着庭院里的树,枝头聚集了许多麻雀,吵吵闹闹的。那天傍晚,我在K先生的办公室与房主会面,交了契约金,名副其实地在最后一刻峰回路转,完成了我此行巴黎最重要的任务。

第二天,我返回了东京。

一年后,我从穆夫塔尔街搬到了第六区的谢尔什-米蒂街。穆夫塔尔街的公寓到底不适合做展室,我又请K先生通过他的朋友为我找了一间。新公寓内部开阔,墙面是简单的白墙,不需要大装修就能布展,正合我的需要。从环境来看,此处距蒙帕那斯也是步行可至;购物方面,近处即有乐蓬马歇百货公司(Le Bon Marche)。与穆夫塔尔街喧闹的庶民风情相比,此处的街道更为安静整洁。可是,好不容易找到了适合做展室的场所,以我这一年来多次来到巴黎的经验,我开始怀疑要在巴黎实现开设私人展示空间的梦想是不是基本上都很困难。首先是语言障碍,这个问题当初多少也有心理准备,却不曾想在这座城市无论做什么不会法语竟然寸步难行。第二是场地的问题。只要是用原来作为居住专用空间的上层楼房建筑,就算对房间进行内部改装、打造成所谓的私人性质的展室,从使用目的本身来看这样的场地仍然不适合布展,看来除非租用巴黎人所说的“boutique”——也就是店铺专用的一层楼的空间,以其他建筑代用终究勉强。总而言之,现实令我深深地意识到,在东京我所做的那些“计划”,其实不过是以东京(以自己)为基准的纸上谈兵、缺乏现实可行性的空想罢了。

意气高昂制定的计划一旦受挫,滞留在巴黎公寓中的我只能把主要兴趣逐渐从“展示”转为“记录”,也就是回到摄影师的本分——拍摄的立场上来。难得在巴黎有了住处,就以此处为据点,不如带着照相机走遍欧洲的大小城市。我开始倾向于这个称不上计划的计划,策划了去欧洲以南的北非摩洛哥的旅行。刚好又有来自东京的一桩小委托,我就把展示空间计划什么的一股脑儿抛开,踏上了前往陌生城市马拉喀什的旅途。莫非这就是俗语所说的“水往低处流”吗?

我这个人生来就是易热也易冷的坏个性。计划破灭,惋惜当然也觉惋惜,不过与当初时火一般的热情相比,这把火竟熄灭得如此轻易,令我自己也吃惊。曾经那般执着的展示计划,如今我的兴趣却完全转向了别处。

私人展室的梦想虽然破灭了,我依然往来于巴黎和东京之间。尤其不外出旅行而居住在巴黎的时候,每天上午走出公寓,挂着照相机逡巡于巴黎街头。住在东京的日子里,我也不怎么出入电影院、观看戏剧演剧、听音乐会什么的,甚至深受好评的展览会也不去看,对这些我向来是兴趣寥寥。我这种生活作风到了巴黎也不曾改变,仍然是观光什么的、艺术鉴赏什么的一概拒之。当然卢浮宫或奥塞美术馆的某些展厅我还是会去看看,只有一次,因为无论如何想拍到巴黎市区的俯瞰照片,不得不登上巴黎圣母院的顶层。那么我每天到底在做什么呢?不过是晃晃悠悠漫无目的地闲逛,偶尔举起照相机对准某个街角,或者坐在哪里的咖啡馆抽烟发呆,再不然到车站去玩。巴黎的车站是我特别喜欢的场所。北站、东站、里昂站、奥斯特里茨站、蒙帕那斯站、圣拉扎尔站,这六个车站各有不同特色,我几乎每天都会顺路去哪个车站逛逛。有些车站会有来自欧洲其他国家的国际列车到站,不同国家的旅客济济一堂。我也挤在熙熙攘攘的车站大厅或月台的人群之中,有时抓拍几张照片,但更多时候只是静静地随波逐流。或者逛逛小卖铺,从月台上方的咖啡座一边喝咖啡一边俯瞰人群,就这样甚至可以消磨两个小时之久。总之巴黎的车站对我来说,是比其他景点更愉快惬意的场所。其次当然是塞纳河岸的风光,以及从河上诸多桥头眺望的风景,毫无疑问那些确实是纯粹的“巴黎”。

在写作这部散文集《犬的记忆终章》时,不知为何我将巴黎作为一切回忆的起点。正如前面所写的,我记忆中的巴黎所代表的,除了年少时的梦想,大概更多的是微苦的东西,也就是失败的经历。在写这篇文章的时间里,我坐于自家房间的桌前,那些远去的日子里所见的巴黎的灯火偶尔会从眼前一闪而过。冷得瑟瑟发抖的穆夫塔尔街的公寓房间、向自己一个劲儿主张着存在理由的谢尔什-米蒂街的公寓房间,这些房间现在到底居住着什么人呢?一切都是暧昧的、半途而废的,我的短暂的巴黎体验。曾在巴黎度过年轻岁月的欧内斯特·海明威在《流动的盛宴》一文中写道:“如果你有幸青年时代在巴黎居住的话,那么余下的人生无论在哪里度过,巴黎都会伴随着你一生。”这是在众多才华横溢的友人包围下、体验过古老而美好的巴黎的海明威才能说出的话。遗憾的是,对于巴黎我很难产生这种感情。一定是我的巴黎体验来得太迟了吧。然而,我也拥有一份独一无二的小小的巴黎记忆,那就是为了找房子殚精竭虑的那些日子、展示计划破灭的日子以及抱着无可奈何的心情上街抓拍、积累的一定数量的照相底片。最终,我只有行走、记录的证据——照片留存于世。其实那不就已经足够了么?近来我常常这样想。

写这篇文章的时候,在巴黎塞纳河边的画廊“AGATE”里,正好在办我的个人影展。我的摄影作品不是由我,而是经一位神似柯丽娜·吕歇尔[7]的老太太之手,陈列在初冬的巴黎的天空下。对此事本身我并无任何感慨,只是想起来未免苦笑。

至今巴黎的K先生还保管着我的一部分行李。那些交织着当时记忆的琐碎物品,一定还原样封存着吧?还是找个时间尽快取回来好了,我想,去巴黎。

注释

1.新艺术派(Art Nouveau):兴起于法国19世纪末20世纪初的一种艺术样式,以高度程式化的“自然元素”、广泛地使用有机形式、曲线、花卉和植物,以精雕细琢为特征。学院派(école de Paris):兴起于17、18世纪的美术流派,重视传统和基本功训练,代表人物有雅克-路易·大卫和让-奥古斯特·安格尔等。

2.红磨坊(Moulin Rouge):巴黎标志性建筑,此处指位于蒙马特高地的一家法国式歌舞厅,因雷诺阿的名作《红磨坊的舞会》闻名世界。

3.梅田和东亚路分别是大阪和神户的酒吧街。

4.佐伯俊男(1945- ):日本著名情色画家,作品曾在法国展出大获成功。莫里斯·郁特里罗(Maurice Utrillo,1883-1955):法国画家,以宁静、构图完美的巴黎街道画闻名。

5.波萨利诺(Borsalino):一种原产于意大利的男式毡帽。

6.黑色电影(Film Noir):好莱坞侦探犯罪电影中的一种类型,关注道德的腐化或基于性的动机,风格晦暗悲观。

7.科琳娜·吕谢尔(Corinne Luchaire,1921-1950):法国女演员,第二次世界大战期间著名的女星。

《犬的记忆终章》,【日】森山大道/著 金晶/译 顾铮/审校,中信出版集团/楚尘文化 2018年5月版。

(编辑:杨晶)