本篇作者为日本摄影评论家饭泽耕太郎,选自《写真物语》(黄亚纪 编译)

日本开国至一九二九年

一八四八年(嘉永一年)长崎贸易商人上野俊之丞,将经由荷兰商船传入的达盖尔相机献给萨摩藩主,为日本摄影史的前奏。一八五七年(安政四年),这台达盖尔相机拍下的萨摩藩主肖像,成为最早由日本人拍摄的照片,摄影术首次在日本民族手中实现了。到了江户时代,暗箱相机已传入日本,摄影在江户兰学与西洋画的应用下,迅速地为日本人所接受。之后,幕府开成所的学者岛霞谷,在以玻璃版底片制作的湿版摄影研究上有大幅进展。一八六二年(文久二年),上野彦马与下岗莲杖分别在长崎与横滨开设照相馆,为专业摄影师的滥觞,接着,更多的照相馆相继于幕府末年至明治初年间在日本各地开业,摄影在日本社会中的存在已完全确立。此期间尤以内田九一、横山松三郎、江崎礼二等人在东京展开的各式活动,最为风光。

斉彬の写真(1857年撮影、尚古集成馆蔵)

另一方面,随着对日本国土的开拓工程,田本研造、武林盛一遗留下被称为“北海道开拓摄影”的记录照片,摄影精密描写的特性因社会纪实的需求而活化,摄影开始以“资料”的姿态被保留下来。而在日清、日露战争中,日本陆军参谋本部的陆地测量部摄影班于战场拍摄的照片,以及日清战争中,民兵龟井兹明所记录下的照片,都是此大脉络中的重要例子。这个动态说明了摄影与社会关系的改变,幕府末年到明治二十年代,从事摄影相关工作者多为职业摄影家,但随着简便的干版底片的普及,以及摄影器材的小型化,非专业的业余摄影家陆续登场,其中以被称为“写真大尽”的鹿嶋清兵卫为代表。业余摄影家的积极活动,让日本摄影的流向逐渐往“艺术摄影”前去。

龟井兹明

当时业余摄影家的同好会,计有一九〇四年创立的大阪浪华摄影俱乐部、一九〇七年创立的东京摄影研究会、一九一二年创立的名古屋爱友摄影俱乐部等,这些摄影俱乐部的会员们,提出以传达绘画美意识为主流的“艺术摄影”,在展览与摄影集的各种表现中相互竞艳。尤其大正中期以后,摄影由专属上层阶级的富人活动,逐渐在一般商人与商店主的中产阶级中散布开来,加上柯达制作的袖珍携带型相机的普及,以及《相机》(一九二一年创刊)、《艺术摄影研究》(一九二二年创刊)等摄影杂志的创刊,让“艺术摄影”的热潮更为兴盛。福原信三、福原路草创办的摄影艺术社,渊上白阳创办的《白阳》杂志,以及高山正隆、渡边淳、山本牧彦归属的“袖珍单派”的摄影家们,相继发表多彩多样、技巧丰富的作品。“艺术摄影”在大正末期至昭和初期,迈入它的黄金时期。

福原信三·海濑户内鞆浦,1934

一九三〇年代

一九二三年关东大地震意外成为日本城市蜕变的契机,东京和大阪两个日本大城,因而快速建立起钢铁、水泥、玻璃的大厦群,以汽车、地下铁作为都市动脉的近代环境也逐步确立。摄影家面对时代变迁,也开始由“艺术摄影”的画意摄影跳脱开来,热情投向现代主义的怀抱。此时,大正末年于神户创办《白阳》杂志的渊上白阳,带领“构成派”的摄影家们探索抽象的图示表现。另外,《摄影时代》(一九二四年创刊)、《朝日相机》(一九二六年创刊)杂志的出现,引入大量欧美摄影的新思潮,终于让日本摄影与所谓“新兴摄影”的潮流接连起来。一九三一年(昭和六年)东京与大阪举办的“独逸国际移动摄影展”,可说是摄影家们一举从“艺术摄影”转向“新兴摄影”的契机。实物摄影、蒙太奇摄影等技巧的扩张,以及以小型相机成立的城市快拍,加上活用摄影作为视觉传达手段的“报导摄影”的登场——“新兴摄影”潮流综合起更多元的要素。

活力充沛的环境中,以《摄影时代》主要编辑木村专一为中心,集结摄影家堀野正雄、渡边义雄的新兴摄影研究会,于一九三〇年(昭和五年)创立。紧接着出现了野岛康三、中山岩太、木村伊兵卫、伊奈信男等创办的《光画》杂志(一九三二到一九三三年间刊行),由德国归国的名取洋之助组织的日本工房(一九三三年创立),以及向国际介绍日本文化的NIPPON杂志(一九三四年创刊),纷纷表现摄影的新动向。堀野正雄的摄影集《相机·眼×铁·构成》(木星社书院,一九三二年)、饭田幸次郎在《光画》发表一连串高品质的都市风景,即使在今天看来依然光芒四射。日本另一端的关西,则有一九〇四年(明治三十七年)创立的浪华摄影俱乐部,以及同样在大阪心斋桥的丹平摄影俱乐部,而中山岩太、花屋勘兵卫(ハナヤ勘兵卫)、红谷吉之助也在同年创办设芦屋相机俱乐部。其中,一九三三年浪华摄影俱乐部出版的小石清摄影集《初夏神经》,可说是“新兴摄影”的巅峰。

小石清 初夏神经

之后,由平井辉七、花轮银吾一九三七年创立的大阪前卫造影集团、由坂田稔、山本悍右一九三九年创立的名古屋前卫摄影团体,都承继了“新兴摄影”脉络,在吸取超现实与抽象表现主义的养分后孕育出了“前卫摄影”,却在日本对外战争扩大以及国内战时体制强化的不利条件下,迅速消失了。

一九四〇年代

一九三五年(昭和十年)后,一方面因战火延烧,一方面因体制改变,东京前卫摄影协会与名古屋前卫摄影团体,纷纷于一九三九年前后改名为摄影造型研究会与名古屋摄影文化协会,想尽办法延续活动,但连购买摄影材料都相当困难的战争非常时期,要非专业摄影家继续他们的活动几乎是不可能的。一九四〇年后,除拥有军队作为后盾的FRONT杂志(由东方社一九四二年创刊)等特定媒体外,不得自由发表摄影作品。在这种非常状况之下,日本摄影家们依旧想尽办法继续拍照、努力奋斗。土门拳专注拍摄日本古典艺能与传统文化,在黑暗时代里点燃一盏明灯,还有自一九四〇年起记录新泻县春节节庆的滨谷浩、记录长野县且出版《会地村:农村的摄影记录》摄影集(朝日新闻社,一九三八年)的熊谷元一,持续记录秋田农村生活的千叶祯介,都是此时期的代表。在广岛核弹爆炸之后立即留下记录的松重美人、林重男、菊池俊吉,还有将长崎惨痛状况记录下来的山端庸介,他们的作品也非常令人难忘。

植田正治

一九四五年八月十五日日本战败后,日本摄影界使出全力提倡复兴,一九四六年《相机》复刊,一九四九年《朝日相机》复刊,尽管战后用纸粗糙、印刷恶劣,大家却都饥渴地阅读着。名取洋之助以“日本的时代杂志”为目标发行的《太阳新闻周刊》也于此时创刊,虽然最后仅短短刊行三个年头。接着,以战后“烧焦的痕迹·黑暗的都市”作为背景,秋山庄太郎、林忠彦、大竹省二等摄影家登场了,他们替沉寂已久的肖像摄影、报导摄影、流行摄影,注入新的活力。秋山庄太郎与林忠彦在一九四七年结成银龙社后,又在一九五三年结成二科会摄影部,大竹省二与植田正治后来加入,终于让战后摄影向前跨出一大步。植田正治的摄影鲜活捕捉时代的氛围,带给战败失去生活重心的人们一股希望。但是此时摄影仍多属纪实的报导摄影,强调经营自我美意识与世界观的摄影表现还未真正成形,也就是说,承继战前“新兴摄影”与“前卫摄影”光辉的摄影,要等到一九五〇年代以后才终于出现。

一九五〇年代

土门拳

日本战后摄影在“写实主义摄影”的运动中正式展开,关键人物土门拳自一九五〇年开始担任《相机》每月摄影专栏的评审,发表激烈的评论文章,为了土门拳的这个专栏,全国的摄影家也使尽全力投稿。土门拳的眼睛投向战后苛刻的社会状况,提倡以“绝对非演出的绝对快拍”、“相机和动机的直结”作为目标的“写实主义摄影”。一九五〇年代前半“写实主义摄影”非常兴盛,金井精一、杵岛隆、臼井熏,以及还是学生的东松照明、川田喜久治,都因投稿《相机》走上摄影家之路。但至一九五〇年代后半,“写实主义摄影”的反对者开始对“写实主义摄影”固定化的主题提出严苛批判,这个批判并非完全排斥摄影的记录性,但在表现手法上开始回头尝试战前“新兴摄影”曾使用过的实验技法,最明显的例子就是呼应德国史坦奈特(OttoSteinert)的“主观主义摄影”。一九五六年东京高岛屋日本桥店举办的“国际主观主义摄影展”,本庄光郎、北代省三、樋口忠男、大辻清司、植田正治、奈良原一高等摄影家都参加了,只是最后“主观主义摄影”并没有广泛散播开来,反而很快就降温了。

东松照明

细江英公

一九五〇年代后半,更年轻一代的“战后世代”摄影家逐渐抬头,曾任职名取洋之助《太阳新闻周刊》编辑的摄影家长野重一,尝试以全新角度撷取现实的报导摄影。而在评论家福岛辰夫所策划的“十人之眼”(一九五七年)展览中,介绍了在美国学习摄影的石元泰博,以及东松照明、奈良原一高、川田喜久治、细江英公、佐藤明、丹野章、常磐とよ子等,其中东松、奈良原、川田、细江、佐藤、丹野在一九五九年结成摄影家团体“VIVO”。另一方面,带领民俗摄影进入新阶段的芳贺日出男,将战前名古屋“前卫摄影”再构筑的山本悍右、在奈良专注拍摄“大和路”风景的入江泰吉,以及在山岳摄影与昆虫生态观察摄影留下极高质量作品的田渊行男等,都是此时活跃的摄影家。一般对日本摄影史的评价以为,一九三〇到一九四〇年与一九六〇到一九七〇年,是日本摄影表现的两个巅峰,但夹杂其间的一九五〇年代,其实也是独特摄影家辈出的时代。今日应是对此受忽视的时代重新评价的时刻。

一九六〇年代

奈良原高一

引领一九六〇年代日本摄影表现的,是一九五九年由东松照明、奈良原一高、川田喜久治、细江英公、佐藤明、丹野章所结成的VIVO。VIVO不单单只是摄影家团体,摄影家们还共同拥有暗房,并也具有管理摄影作品的经纪功能。尽管VIVO的活动在一九六一年就结束,但解散后各成员仍深入自己的摄影世界:东松照明的《(11时02分)长崎》(写真同人社,一九六六年)、奈良原一高的《欧洲·静止的时间》(鹿嶋研究所出版会,一九六七年)、川田喜久治的《地图》(美术出版社,一九六五年)、细江英公的《男与女》(相机艺术社,一九六一年)、《蔷薇刑》(集英社,一九六三年)、《鼬》(现代思潮社,一九六九年),都是此时期的代表作,他们向世界展现了超越欧美的前卫作品。VIVO摄影家们开拓出的丰富影像,也激活日本报导摄影与纪实摄影领域,包括以新切入点开创报导摄影可能性的长野重一,在青森拍摄北方大地与人民姿态的小岛一郎,在《现代语感》(中央公论社,一九七一年)中结合游戏与批评精神的富山治夫,将公害问题作为原点持续拍摄水俣症患者的桑原史成,以及关心农村问题强硬取材的英伸三等—摄影家相继登场,提出不同过往的独特观点。还有献身越战沙场的冈村昭彦、泽田教一、石川文洋、一之濑泰山(一ノ濑泰山),他们对报导摄影的贡献也不容忽视。更有一群受VIVO启发的年轻摄影家,在日本最具政治冲击的一九六〇年代后半,开创出了全新的摄影表现。

一九六〇年代后期

《挑衅》

一九六〇年代,日本因经济高度成长,企业广告费大幅提升,广告摄影的影响力大增,成为对摄影家们极具魅力的新领域。横须贺功光、立木义浩、浅井慎平、筱山纪信(、泽渡朔等,这些才华洋溢的年轻摄影家的出头,让摄影界增添不少新活力。担任《相机每日》作品甄选的编辑山岸章二,在《相机每日》一九六五年四月号中刊登了立木义浩的“吐舌天使”共五十六页的大特辑,积极推广这群年轻广告摄影家。还有荒木经惟、深濑昌久,也在经历广告公司摄影师的工作后,才开始受到瞩目。

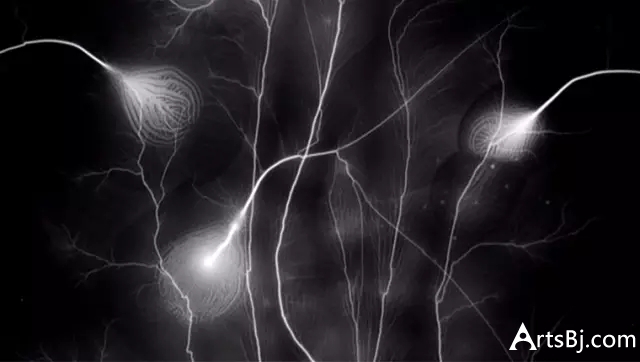

最后,一九六八年摄影同人志《挑衅》创刊,中平卓马、高梨丰以及自第二号开始加入的森山大道,宣告了日本摄影完全改朝换代的时刻终于来临。

一九七〇年代

但在一九六〇年代晚期激进的“政治季节”过去后,一九七〇年代日本整个社会笼罩在无比的“消极感”中,摄影家也在这层薄雾中茫然摸索:森山大道发表了几乎整本都看不清到底拍了什么的《摄影啊再见》(写真评论社,一九七二年),奔向极端的摄影激进主义;中平卓马对“粗劣·摇晃·失焦”的情绪性全盘否定,在评论集《为何是植物图鉴》(晶文社,一九七三年)中提出“事物就是事物的明确化”的“图鉴”摄影;高梨丰在出版了总括《挑衅》时代的摄影集《给都市》(自费出版,一九七四年)后,以大型相机拍摄的《町》(朝日新闻社,一九七七年)、持续观察东京变化的《东京人1978—1983》(书肆山田,一九八三年),继续独步前进着。

牛肠茂雄

另一方面,一九七〇年代的摄影家,也逐渐将相机转向日常周遭与家庭友人,形成像是撰写日记般的“私写真”形态,更有一群年轻摄影家受到一九六六年美国罗彻斯特伊斯曼摄影博物馆(GeorgeEastmanHouse)举办的“当代摄影家:面对社会的风景”展览的刺激,在一九六〇年代末兴起“当代摄影”的私人化快拍,其中,早逝的牛肠茂雄为重要人物,出版摄影集《日日》(与关口正夫合着,自费出版,一九七一年)、《自我与他者》(SELFANDOTHERS,白亚馆,一九七七年),细致描写出“自己与他者”间的关系。荒木经惟与深濑昌久则分别以摄影再次构筑与其最爱的女性之间性要素浓厚的情色关系。荒木经惟的《感伤之旅》(自费出版,一九七一年)、《我的爱,阳子》(朝日ソノラマ,一九七八年),深濑昌久的《游戏》(中央公论社,一九七一年)、《洋子》(朝日ソノラマ,一九七八年)等,都是确立“私写真”风格的重要摄影集,在虚构与现实的临界上,展开日本“私写真”的文脉。另外还有不断以摄影集形态重复编辑、出版自传性影像的铃木清。“私写真”最终成了日本摄影表现的重要流派。“私写真”的诞生,或许也可视为重新回溯日本摄影与俳句深深联结的传统。

荒木经惟

同时代中,须田一政、土田宏美、北井一夫、山田修二、内藤正敏等,则在不断蜕变的日本列岛中,以旅行、民俗作为出发点拍摄着,他们的作品也不应被忽视。须田一政的《风姿花传》(朝日ソノラマ,一九七八年)、山田修二的《日本村1969—1979》(三省堂,一九七九年)、内藤正敏的《婆东北的民间信仰》(朝日ソノラマ,一九七八年)等,都是此时期的代表作。

一九八〇年代

一九七四年,从冲绳归来的东松照明与细江英公、森山大道、荒木经惟、深濑昌久、横须贺功光,于东京文京区开设“WorkShop摄影学校”,各摄影家以私塾方式自由授课,而经过“WorkShop摄影学校”结业后的学生,也大多走上摄影家之途。一九七六年,东松照明塾的冈友幸、浜升创办了“PUT摄影画廊”,森山大道塾的仓田精二、北岛敬三也在新宿一带设立了“CAMP影像店铺”,加上东京综合摄影专门学校毕业生为核心的“PRISM”,这些摄影家自主运营的画廊,预告了一九八〇年代后日本摄影表现的动向:当重新审视日本摄影的体制状况时,就会发现一九八〇年代的巨大变化之一,就是日本出现了专营摄影的美术馆与画廊,在一九七〇年代结束前,日本甚至连把摄影视作艺术品收藏的美术馆都不存在。设立摄影专门的美术馆,早已是摄影圈内所有分子最大的期待,而这个愿望也终于在一九八〇年代后期达成。

筑波摄影美术馆

一九七八年于东京日本桥成立全国第一个贩卖摄影作品的Zeit-Foto Salon画廊的画廊主石原悦郎,一九八五年在筑波科学博览会会场附近成立了筑波摄影美术馆,美术馆开馆后的半年期间总共介绍了五百四十件摄影原作,其中不乏知名欧美摄影家作品。筑波摄影美术馆可说是日本摄影美术馆的滥觞,之后,一九八八年川崎市市民美术馆、一九八九年横滨美术馆分别设立摄影部门,最终,一九九〇年东京都摄影美术馆预备馆在东京惠比寿设立了,且于一九九五年正式开馆。这些机能完备的摄影美术馆开始雇用专业策展人、拥有常设展览空间,并有系统地收藏摄影作品,给予日本摄影家极大的影响与支持。到了一九八〇年代后期,从事摄影创作者越来越多,摄影创作者不再限于摄影系或摄影专门学校毕业的学生,一些美术大学或其他科系的学生也开始选择以摄影作为表现手法,这些新的摄影创作者以美术馆、画廊展览为发表重心,探索活用空间的摄影展示法。由住在纽约的杉本博司为首,森村泰昌、今道子、柴田敏雄、宫本隆司等的作品,让当代艺术与摄影的界线模糊、消失,也让摄影表现的幅度大为扩张。若称他们为“摄影家”似乎有点不妥,他们更应被视作“使用摄影的艺术家”吧。

杉本博司

这些摄影家/艺术家的积极活动,也回过头来影响到原本的“摄影家”们。荒木经惟、森山大道,以自传性摄影集《公寓》、《绝唱·横须贺的故事》(两本皆为写真通信社,一九七九年)获得第四届木村伊兵卫奖的石内都以及以浅草为舞台积极拍摄肖像作品的鬼海弘雄,都在一九八〇年代后期开始对摄影展示方法萌生新的、强烈的意识。日本摄影从此又迈向另一个新的阶段。

饭泽耕太郎 IIZAWA Kotaro,1954—

日本摄影评论家、摄影史学者,日本大学艺术学部摄影学系毕业,筑波大学研究所艺术学博士。一九八六年后,饭泽耕太郎出版三本日本摄影史研究巨作《“艺术摄影”的时代》、《回归摄影—光画的时代》、《都市的视线—日本摄影一九二〇到三〇年代》,奠定他研究日本二十世纪摄影的学术地位。一九九〇年饭泽耕太郎成为杂志déjà-vu 主编,积极介绍古屋诚一、杉本博司、牛肠茂雄、荒木经惟等摄影家,也重新对安井仲治、“挑衅时代”评析。其他主要着作包括《欢迎来到摄影美术馆》、《喜欢摄影的方法》、《增补· 战后日本摄影史笔记》、《摄影的思考》、《混沌之后—地震后的摄影》等。

(编辑:安莹)