为什么选择来中国?因为我得了“东方热”(Virus of the Orient)!

——马克·吕布

马克·吕布

在西方知识界,迷恋远在亚细亚东海岸的中国,这始终是一种生命力顽强的文化时髦。不论古典时代,还是近代以降,终生感染“东方热”的不乏其人。绝大多数情况下,他们更倾向于用异国想象的方式来满足这种痴迷。梦境总比真实更美,想象远比观看更动人,就像博尔赫斯(Jorge Luis Borges)说的那样,“想象的中国远比现实的中国更为迷人”。从某种程度上来说,即便如马克·吕布(Marc Riboud)之辈访华多达22次的资深中国迷,也不过是以想象的方式来进行观看——他在中国的所见所闻无一不是在经由他西方思维的搅拌后,以奇观的方式呈现为照片,并以此满足西方人对于遥远国度的幻想。

肖全拍摄正在拍摄自己的马克·吕布,东西方两位摄影师互拍,这喻示出某种文化心态的隐喻关系

可以说,马克·吕布为西方的“中国迷”们提供了产量丰富的视觉证据——尽管严格来说,这种“实证”不乏虚构与想象的成分,而非展示出东方的真实全貌。事实上,在他之前,甚至是早在摄影技术尚未诞生的年代,西方人就已经陷入了对于东方乌托邦的集体迷狂。这个漫长的过程不妨可以粗略地分为四个阶段:首先是17至18世纪的“盛世儒家乌托邦”时期,继而是19世纪至20世纪前期的“末世儒家乌托邦”,随后是1949年至1978年的“毛时代社会主义”,以及改革开放至今的“邓时代社会主义”。

东方想象的始作俑者马可·波罗

西方世界的东方想象肇始于1298年马可·波罗(Marco Polo)那本近乎于用小说笔法虚构的《马可·波罗游记》。17至18世纪,利玛窦、汤若望、南怀仁等传教士在明清两朝为官,寄回欧洲的书信中偶有只言片语涉及中国,就能掀起教会和宫廷无限的文化遐想。与此同时,在荷兰、西班牙、葡萄牙等早期殖民者的航运贸易中,以丝绸、瓷器和茶叶为主的中国货络绎不绝地注入欧洲贵族阶层的生活,构成了物质文明上的东方标本。在精神文明与物质文明双丰收的浪潮下,欧洲知识界试图通过一鳞半爪的碎片拼凑出中国的全貌。

1554年,葡萄牙人绘制的世界地图

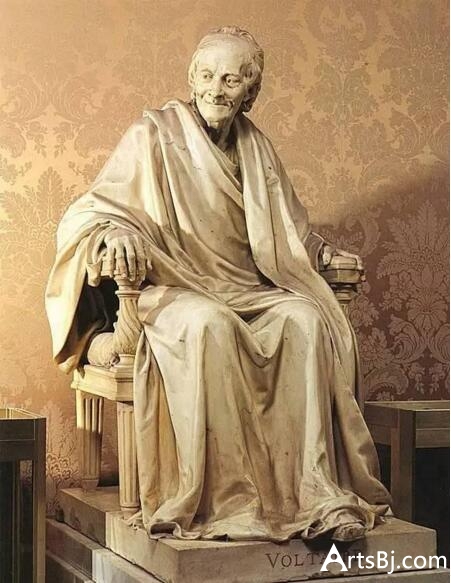

欧洲最早的“中国通”是哲学家莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)。他从未涉足中国,但是1689年从返回欧洲的传教士那里听闻了诸多中国传闻,他们用了整整8年的时间编纂出版《中国新事》一书,从天文、数学、地理、医学、哲学、伦理等多个维度向西方竭力推荐中国文化,并在该书序言中声称:“我们从前谁也不相信世界上还有比我们的伦理更美满、立身处世之道更进步的民族存在,现在东方的中国,给我们以一大觉醒”。紧随其后的则是欧洲启蒙运动的中坚力量伏尔泰(Voltaire),他不仅把元代杂剧《赵氏孤儿》改变成戏剧《中国孤儿》,更是在美学和思想上不遗余力地向法国宫廷推广中国风尚和东方趣味,极尽溢美之辞地表达出了对中国传统文化的挚爱——在他看来,孔子远胜欧洲的诸多先贤,并且声称“孔子是真正的圣人,他自视清高,是人类的立法者,绝不会欺骗人类。没有任何立法者比孔夫子曾对世界宣布了更有用的真理。”

被供奉在巴黎先贤祠里的伏尔泰雕像

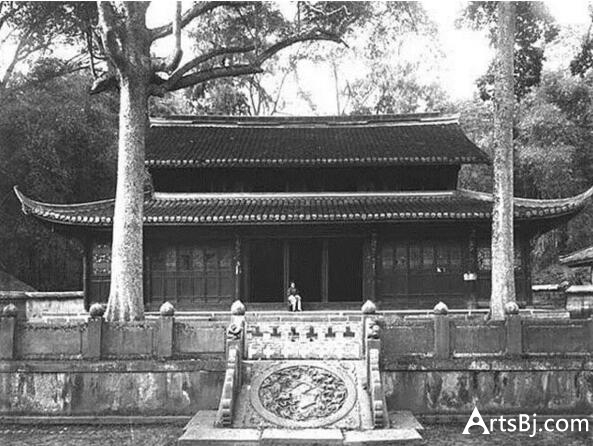

倘若说,莱布尼茨和伏尔泰们用盲人摸象的想象力“见证”了盛世儒家乌托邦的中国;那么,随着晚清国运由盛而衰,国门被迫打开,纳入到了全球政治系统以后,越来越多的西方外交官亲历中国,却惊讶地发现这个古老的国度远非他们的先辈所讴歌的那样美好。的确,彼时的中国留给他们的满是衰败与萧条的一片狼藉,于是便矫枉过正地被夸张成末世儒家乌托邦。这一时期,诗人兼艺术理论家谢阁兰(Victor Segalen)、诺贝尔文学奖得主圣-琼·佩斯(Saint-John Perse)、汉学家高罗佩(Robert Hans van Gulik)等众多兼有驻华外交官和知识分子双重身份的人远赴重洋而来,他们一方面沉湎于传统文化日趋黯淡的辉光(譬如谢阁兰是碑刻专家、高罗佩是古典文学与性学专家),另一方面则在和故乡友人的书信往来中不无遗憾地表达了对于中国现状的颇多失落。

1914年,谢阁兰在成都拍摄的青羊宫,走访古迹并拍摄是他的一大兴趣爱好

作为少数没有感染“中国热”的异类分子,哲学家黑格尔(Wilhelm Friedrich Hegel)在《法哲学原理》中展开了对于中国文化的批判。他直言不讳,“中国没有历史,没有精神进步,只有灾难循环”。黑氏辩证法的思路似乎也在揭示着中国历史盛极而衰继而再度兴盛的“否定之否定”规律,却很难说这些历史时期孰优孰劣。1956年,当马克·吕布首度来华时,看到的就是从旧式社会向新社会过度时期的境况。新旧交替与并存的错位感,使得他置身在异质性的文化环境里感到无比兴奋。是年冬天,他经由香港坐火车前往广州,在车厢内拍摄下了他来华的第一张照片。

1956年,香港至广州的火车,马克·吕布拍摄的农村妇女

照片里那位华南地区的农村妇女,显然对于现代文明的日常生活不甚熟悉。她以不符合现代社会衣着规范的服饰、一种让自己并不舒适的坐姿、疲惫而落寞的神情出现在车厢里,十分引人注目。倘若对它进行文本细读的话,不难发现马克·吕布似乎是要诉说,在西方现代文明(火车)里中国传统(农村妇女)显得格格不入,这种差异感构成了时间和空间双重错位的震惊效果。

1957年,北京王府井,马克·吕布拍摄的“一个最后的贵族”

在他初次接触中国的时候,同类性质的照片屡见不鲜,这也构成了他来华初期拍摄异域风情的主题学。譬如北京王府井大街上遗老风范十足的老太太、城墙根儿边表演“胸口碎大石”的杂耍艺人,以及走街串巷磨剪子、拉黄包车、挑担卖货和补锅的小生意人,这些让中国人至今都记忆犹新的照片高密度地惊现于一位外国摄影师的镜头中,折射出的是一种因为不熟悉而倍感新奇的“文化对冲”效应——亦即,两种文化在现代和传统的时间性陌异与在西方和中国的空间性差别之上,构成了彼此交织的双向的视觉冲击力。

1957年,北京饭店,身着中山装正在饮酒的毛泽东

同年,波兰总理约·西伦凯维兹访华,毛泽东、周恩来等政要在北京饭店设宴款待,肩负向西方正面传播中国国家形象之重任的马克·吕布也在应邀出席的名单之中。在宴会现场,他得以近距离地捕捉社会主义的政治文明,在诸多的拍摄限制中(据他本人事后回忆,当时曾有人指示他不可站在国家领导人正面的位置来拍摄肖像,他当时对此表示匪夷所思),以极其迅速的反应抓拍到了不少领袖形象。其中,尤为著名的是一张毛泽东饮酒的照片。这张拍摄角度正面、政治形象“侧面”、人物形象正面的照片,引起了极大的轰动。它不同于“高大全”和“三突出”的革命美学中形象塑造最高纲领,从日常化的生活场景里勾勒出的领袖形象反而成功地向西方投递了寓意明确的政治信号——当时正在谋求外交建设的中国,用一张生活的脸取代了革命的脸,展示出了西方人乐于接受的面容。

1965年,北京街头,文革前夕被政治动员起来的学生们

北京饭店的那场宴会在马克·吕布中国之旅中堪称分水岭,此后他的拍摄主题从民俗学转向政治学,把镜头从旧社会的遗老和新社会的新人挪开,紧接着瞄准了各类毛时代政治运动中的革命群体。1965年,文化大革命前夕,他再度来华,已然意识到当时的中国早就今非昔比。天安门广场上聚集着抗议美国针对越南展开的军事行动、被动员起来成为革命小将的北京学生在街上操练、随处可见的都是马恩列斯的肖像,这些从未得见的经验在一个外国人看来无比新鲜,他似乎也确信这才是真正的改天换地的革命,并且是中国足以反哺西方的革命经验。事实上,马克·吕布在文化大革命前夕拍摄到的视觉经验也为1968年在他的祖国爆发的那场“巴黎五月风暴”提供了“远程指导”。历史总是惊人的相似,时隔三年,他就在法国重温了这一幕汹涌澎湃的政治浪潮。

1971年,武汉长江边的工厂,冒着黑烟的烟囱与革命领袖雕像

当他又一次访华,时间已经推延到了1971年,他经历了文革最为炙热的阶段。经济上的工业化与政治上的革命化,在这双重浪潮的推波助澜下,使得举国上下同时耸立起无数的工厂烟囱和毛泽东雕像。中国人的日常生活也在这一时期经历了前所未有的变革,红宝书、毛像章、八个样板戏等视觉元素无限地蔓延至个人生活地毛细血管之中,生活革命化的奇观就此诞生。当此种政治景象传播到西方的时候,左翼人士眼见为实到他们梦寐以求却从未得见的革命乌托邦,右翼人士则从相反地角度看到了政治狂热症的病理图像扫描。尽管结论莫衷一是,但双方都毫不怀疑地认可着一个共同的结论:这就是中国,和他们想象中的如出一辙!

1971年,上海芭蕾舞蹈团,年轻女演员的桌上放着红宝书

然而没过多久,高亢有力的革命号角,随着毛时代向邓时代的过渡而音量渐消,成为专属于那个时代的绝响。当1979年和1982年,马克·吕布两度返华之际,中国人日常生活的主基调再次发生了翻天覆地的巨变。邓小平缓步走向历史的前台,他颁行的一系列改革措施宣告了革命热潮的退烧。通过与西方外交正常化、重新发展生产力和改善国民生活等诸多方针,世俗化的中国再度亮相在西方媒体面前。马克·吕布则是西方媒体深入中国的一面内窥镜,此时布满他镜头里的景象无一例外都是去革命化的视觉叙事。

1982年,北京,邓小平准备接待法共总书记

随之而来的则是一发不可收拾的改革成果。寻求贸易投资机会的西方人,对于遥远的古老国家仍旧采取持币观望的态度,他们在大洋彼岸按兵不动,透过马克·吕布等人的照片与新闻媒体的报道,密切关注着中国经济发展的动态,以此作为决策跨国合资与来华投资的商业背调资料。与此同时,马克·吕布也不负众望地采集到众多中国娱乐业、制造业以及生活方式取得显著改善的图景,竭力用一轮崭新的经济上的东方想象来抵消过往政治上的东方想象。

1993年,北京,在《活着》剧组中拍摄的巩俐

1992年,他踩进了邓小平在中国南海边画的那个圈——经济特区深圳;1993年,他走进电影《活着》剧组,拍摄到了当时声名显赫的导演张艺谋与女主角巩俐;继而,又在上海拍摄下竣工不久的杨浦大桥。街边广告牌上的性感女郎肖像、商场橱窗内各色奢侈品的惊鸿一瞥、驾驶着私家轿车奔走在马路上的中国人,这些西方人司空见惯的事物,历史性地在中国大地上破茧而出迎来了物质的丰年。这些景象被马克·吕布逐一记录下来。此时的他,仅凭一部照相机,就完成了中国从革命向世俗、从生产社会向消费社会重大变迁的视觉叙述。

1993年,上海外滩,时髦女郎穿着踏脚裤的性感背影

或许,就其本人的初衷来看,马克·吕布既无意用视觉的方式来把毛时代前的中国贬斥为衰败落后的社会,也未必以此粉饰美化毛时代的革命取得的辉煌成果,更不见得非要把邓时代的消费社会讴歌成另一种形式的乌托邦。如他本人所言,“我一向更善于发现世界上美好的事物,而非那些丑恶的暴行和怪物”,“摄影无法改变世界,但能够展示世界,尤其是在世界本身不断变化之时”。换言之,他之所以如此拍摄,只是因为在中国的见闻满足了一种陌生而美好的远距离想象,这种想象无论怎样,至少都见证着变革年代里西方世界以外的社会风貌。或者更为本质地说,这位来华访问多达22次的摄影家对于充当东方想象的视觉搬运工乐此不疲。他深知,异样的中国形象就是西方人眼中的文化他者,他的搬运有助于以此为参照,让西方人在想象中重塑在政治与美学的双重认知上重塑自我。

注:刘旭俊,笔名刘化童,“用左手以笔名写诗,用右手以真名写批评”,同济大学哲学博士在读,空艺术APP首席内容官,著有诗集《往世书》。

(编辑:杨晶)