脆弱的地球已无法支撑人类再生活1000年,地球上的生命面临被灾难抹杀的危险与日俱增,比如人口膨胀、贫富差距、生态危机、能源危机、全球变暖、民粹主义、核危机、基因工程病毒或人工智能崛起……眼下,正是人类发展史上最危险的时刻。

——斯蒂芬·霍金

手稿 版畫紙、圓珠筆

手稿 版畫紙、圓珠筆

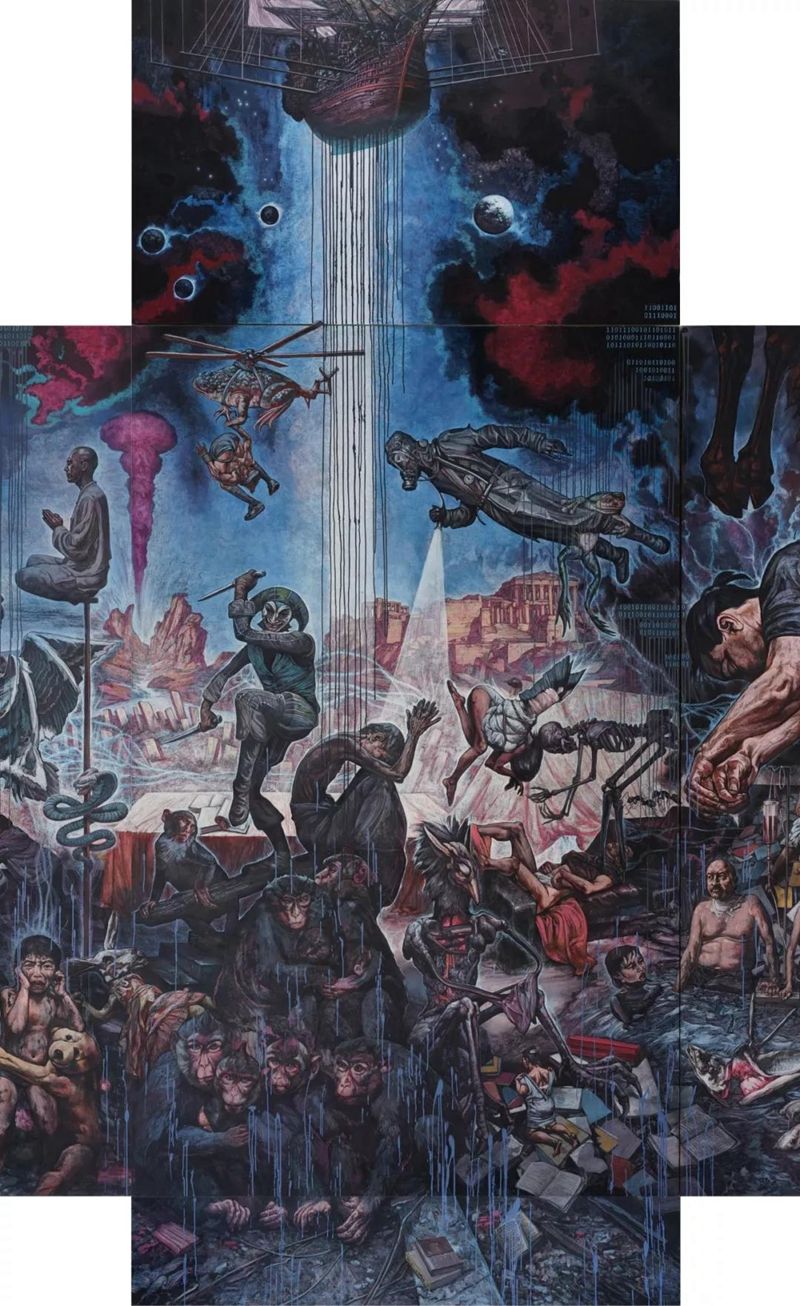

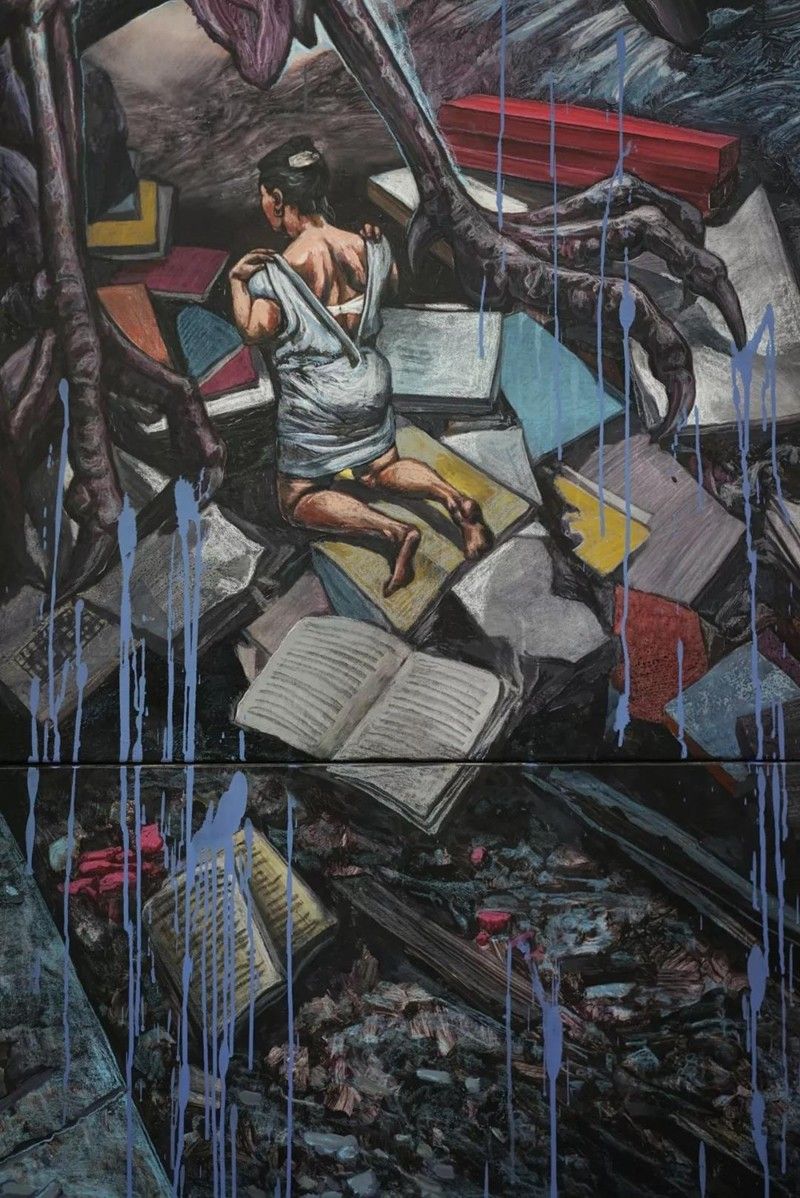

《蒼生》油彩 色粉 丙烯 1000cmX480cm 2015-2018

(橫圖)

孟濤在藍頂工場藝術區工作室現場

盘桓在赋魅与祛魅之间的艺术

——释读孟涛巨幅油画《苍生》

孙谦(诗人)

川籍艺术家孟涛是那种渴慕挑战自我创作极限的艺术家,他的艺术方式和主题的复杂多变在川内乃至国内都显得相当醒目。近年来,他的油画从血色弥乱的禽鸟羽毛所描述的大鸟的炼狱,转向一个全方位的尘世炼狱的描述,大画的尺幅为他获得一种进行广泛组合、表征和型塑的空间。反思的重力、深度和广度围绕着同一个轴心,即世界杂乱纷呈的残酷现实,表达了科技与自然,生态与异化,意识形态与体制,无意识与人性之间紧张关系所造成的空前的世界灾难。

藝術家在其作品中所獲得的一種現實是,他所整合的如此荒誕恐怖的畫面,是盤桓在賦魅和祛魅之間撕扯的語言和寓言。我之所以認為這些作品的情狀是介於賦魅和祛魅之間,一方面是因為作品揭示了世間種種曾被標榜著信仰、真理、正義和愛的理念的崩解,一方面因為這些圖式,在長久的、極近儀式化過程中所攜帶的藝術家自身的反思,責任心所提出的置疑,靈魂色彩的獨一性,以及拒絕複制的特性。這裏尚可覺察到,在藝術形式的嚴謹及貼近現象機動時,把種種不同的事物內在地統一起來的能為。

“祛魅”是源自馬克斯韋伯的一個社會學用詞。特指西方國家從宗教社會向世俗社會的現代性轉型(理性化)中,科學和知識的神秘性、神聖性、魅惑力在人們的生活中被消解。 “祛魅”的結果是,宗教的主體性被打破,世界進入價值多元化時期,人們的思維方式、生活方式以及價值觀發生多極分化。本雅明認為新技術對傳統藝術的祛魅隨著現代性程度的不斷加深和後現代主義的到來而加劇,圍繞藝術品所特有的靈韻被驅散,也就是說藝術品誕生的此時此刻,獨一無二的原真性和儀式性不複存在,藝術就此走下神壇,現身為尋常之物。特別是攝影藝術、波普藝術、裝置藝術等藝術方式的興起,跨界、模態、複制的綜合性功能被廣泛運用於藝術,且發揮到了極致。

駭人聽聞的藝術事件不斷發生,當杜尚把一個命名為《泉》的小便器帶進了展覽館,隨後,沃霍爾就用一張夢露的底片複制出五十張相片和鑽石粉敷層的《鞋》作為藝術的替代品,對藝術自身的本體性作了徹底的顛覆。這裏藝術家深刻反思了在機器時代的技術異化和消費文化現實中,傳統藝術中所表現的真善美在今天看來已然過氣,已然軟弱無力。波普藝術被中國當代藝術家作為解構意識形態上層建築的利器得到廣泛運用,如張曉剛的靜穆刻板的家族肖像;方力均的極近誇張的大嘴嘻哈圖式;高氏兄弟的極端變形的拼貼複制等等,都是在反思社會意識常識的狀態下,消解被烏托邦虛構的意識體系。此類藝術的祛魅是雙重的,一是祛除來自體制的精神枷鎖之魅,二是祛除被長久浸染於國家意識操控的藝術本體之魅,思想解放,思想自由的閘門由此打開。但就奔騰浩蕩的藝術大河來說,此一類祛魅的波普藝術當屬一支活躍的支流,為主流推波助瀾。當我們進入真實的藝術現場時會看到,藝術的有機系統就像一個永恒持續的巨大的試驗場,形形色色的藝術家或遵守曾經的藝術法則進行創作,或者獨辟蹊徑以尋求對於藝術範式和方式的突破。藝術的目標、手段和工具通過具體的人來探尋藝術對於現實的意義,乃至終極意義的思考。

藝術仍然是它自己所表述的態度和觀念、悲傷和喜悅,它時常會從曆史的鏡子中查看自己的過去,而把握自身為何物才是最重要的。由於中國社會形態的特殊存在,中國藝術家的創作狀況更趨複雜多變。至於賦魅或祛魅之說,雖不能左右藝術生態,大多數藝術家們大概也不在乎它是什麼,但它帶著嚴肅的曆史宿命,始終徘徊在一類不安現狀的藝術家周邊。

藝術的賦魅曾經長久存在,而藝術的祛魅也正被炒作的沸沸揚揚。因為這個說法似乎是從常識出發的,而常識所共享的描述和解釋往往是朝著大相徑庭的方向運動。藝術界的現實是,幾乎絕大多數的獨立藝術家都在創作中刻意尋找自己的表達方式和藝術語言,對於符號化和個人風格的訴求從未淡出藝術舞臺,如果不是因為藝術本體自在魅力的吸引的話,又何以如此呢?這似乎與祛魅已然以技術理性瓦解了藝術的獨特性和神秘性的說法,截然相悖。

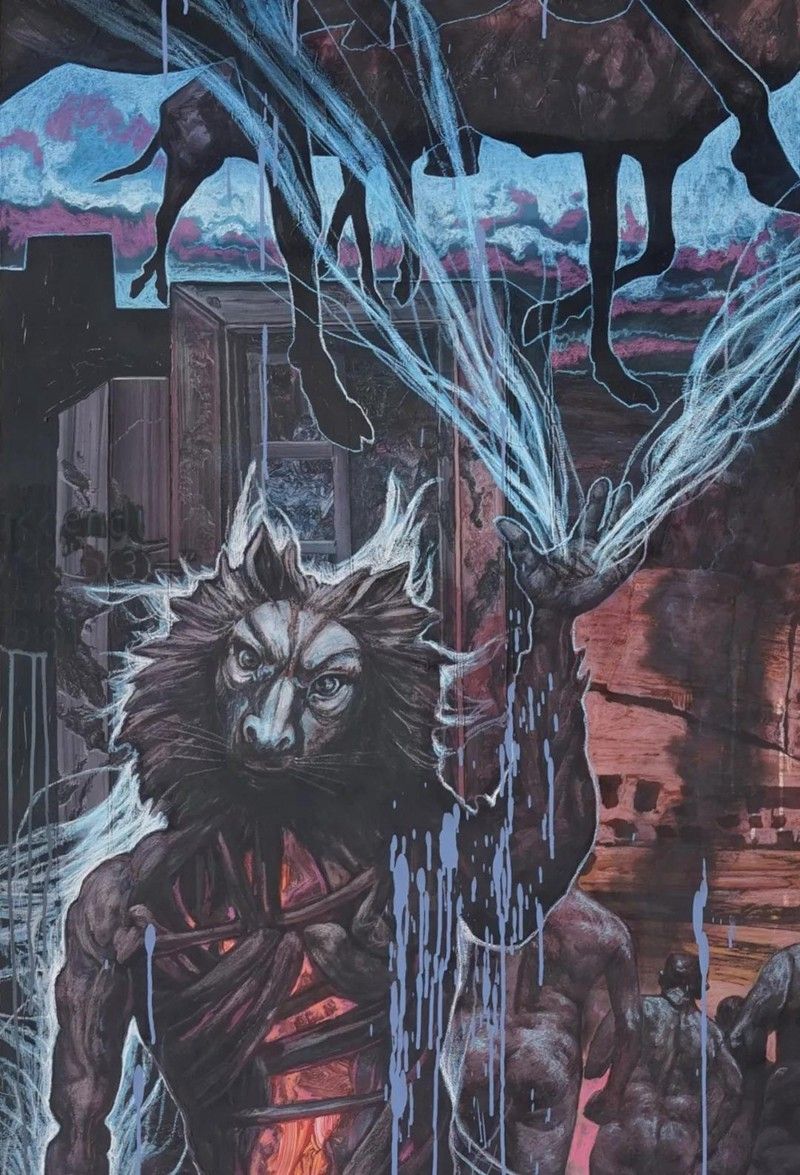

藝術自身的規律當然並不會被某個說辭所左右,在人類的體驗和參照越來越複雜的今天,藝術遊移在賦魅與祛魅之間,邊界也越來越模糊了。孟濤從2013年的兩幅大型油畫《禽獸人間》《夢想》,到近期的大型油畫《蒼生》《物欲》,以一種連續性的近乎儀式化的創作,延伸了他孤絕而陰鬱的獨白語體,他複雜而驚豔的荒誕圖式,匯集了他的耐性和潛質。圖解的隱喻對世界的災變和苦難給以觸目驚心的審視,剖析和反思,似乎圍繞著末世的自由之使命。懸張在人與命運之間的那種夢魘般的壓力,注解著世界幻象般的存在。其作品所表現的一種貫穿語境的張力,既有噬心的靈韻、魔力,又不失技術的規約。

藝術家動用了各種圖式手段,變化多端的造型和異常豐富的色彩,執著地專注於想象力所能容納的這個巨大的意識幻象,以及這個幻象所傳達的世界本真。在這裏,思想與感覺的知識、形式和技藝,與有形有生世界之間的肌體聯系同時在一個臨界點上呈現時,以人類當下的存在,深刻地牽系於某種未知的、懸而未決的存在。似乎是一種幻覺,實則是一種現實真相。

孟濤藝術現象並非孤例,如多年前出現的殘山水、剩山水、囈山水,便是與孟濤藝術的另一類對應,但孟濤的作品要複雜得多,知識與技藝,接觸點與思維範疇的密集度,表征的感覺化與非感覺化的過度,他都呈現出匪夷所思的情境。就藝術語境來說,孟濤藝術當屬世界性的,而殘山剩水則是中國式的。就藝術的常識來說,一個藝術家的創作理應透出本民族地域的藝術屬性。然而,展示在我們面前的孟濤綜合媒材油畫,結合了色粉、丙稀等多種材料,其語言的多樣性很難用這個標准來定位,它更多體現的是藝術觀念和藝術精神所具有的包容性,即全球化的今天,不斷被我們提到的“國際性”。

藝術自身不斷被賦魅的內在要求所制約,甚至要在拒絕祛魅的內驅下放棄一部分常識,堅持另一部分常識。因為一方面常識的知識功能與藝術的表征和幻覺之間存在著一道裂痕,有時它顯得陳舊過時,無從與獨特、奇異的思考、冥想取得溝通。一方面常識中所共享的慣例多有假象和偏見,它與藝術提供的演變難以呼應。孟濤藝術提供的新型實踐,在羅織臆想越過常識中,以敏銳的直覺,以冷峻甚至冷酷的描述,繕發人性失敗的所在和對人類世界的置疑,從而在負面的災難史詩的意義上,涉及到人類學、社會學和倫理學的本質問題。

荷兰15世纪画家西罗尼慕斯博斯的祭坛油画中涉及地狱景象的画面,也表现了异常芜杂的奇思异想的元素,但他的画,整体上的亮色和形体的绮幻是服务於宗教训诲的意义。而孟涛则大为不同,他的大型油画牵连的至为广阔的界域,描绘的至为繁多的人物,勾连的种种事物——包括自然物、动物、人造物,皆被一种无从摆脱的荒诞乖谬情势所携裹,画面中具体到每个人,每只猴子,每条鱼的眼神和形态,乃至无生命的物体所交织的绝望氛围,所呈现的复杂多变,惊恐、凄惶的情态,达到了匪夷所思的境地。一种奇异的冥思统御了一部死亡启示录,若称其为另一类旦丁的地狱图谱亦不为过。阅读画作的感受,是里尔克怆然的诗句所诉说的那样:

此刻,有谁在世上的某处哭,

无缘无故地在世上哭,

哭我。

此刻,有谁在夜里的某处笑,

无缘无故地在夜里笑,

笑我。

此刻,有谁在世上的某处走,

无缘无故地在世上走,

走向我。

此刻,有谁在世上的某处死

无缘无故地在世上死,

望着我。

奥地利诗人莱纳·玛利亚·里尔克《沉重时刻》

日本藝術家石田徹也的油畫,是當代觸及到人類異化災難主題的另一類圖式,石田徹也作品大都是以同一個形象的不同表情和形態,嫁接到種種物體之上,借以表現人在人造物的壓制下,人們呈現為千人一面的情狀,以及人被物質驅役無從遁逃,無從出路的悲苦境地。他對現代社會被異化的理解極度敏感完全個人化,甚至帶有精神偏執的反思,使一種令人不安的怪異、魔魅氣氛帶入到藝術自身的存在,在隱喻的意味中加深對人性本質的拷問,其普世意義不言自明。

批判與試驗包含著前衛藝術的一體兩面。消極化的悲觀感受所牽系的個人化風格,或者才是藝術的築夢劑。德國藝術家安塞爾·基弗則是此類創作的另一個特例,基弗大量的聚焦世界災變的創作,對於世界無序而荒謬存在的揭示和批判,達到了前所未有的強度和深度。基弗認為:“猶太神秘教中描繪的關於創世的神話告訴我們,世界並不能產生什麼,而上帝在創世中是缺席的,以便於它自己的演變。由此,創造不是積極而是消極的;它產生於黑暗而非光明中。”基於這種認識,喜歡在音樂中創作的他感到:“厚重的風格和巨大的材質對我的藝術非常重要,它們能使人意識到自身的透明與脆弱。”“厚重的風格和巨大的材質”與“自身的透明與脆弱”所形成的反差,強烈的宗教信息,以及藝術所承載的巨大負重,若不是賦魅就奇怪了,但若不是祛魅也就奇怪了。或許,它正是在賦魅與祛魅交錯的邊緣衍生而出的求索,從藝術本體出發向世界的本質{上帝本質}和人的本性發出追問。

孟濤藝術在總體的體量和質量上,當與基弗有異曲同工之妙。他們的藝術同樣都是表述對於坍塌的世界的考量,在描述一個個灰蒙蒙的捉摸不定的毀滅時,基弗的基調在種種殘破的物象間漸趨明亮,相比之下,孟濤基調在則是在眾多淒慘的形象中越發陰沉,這種反差在很大程度上與他們的社會文化背景和自身的精神氣質有關。

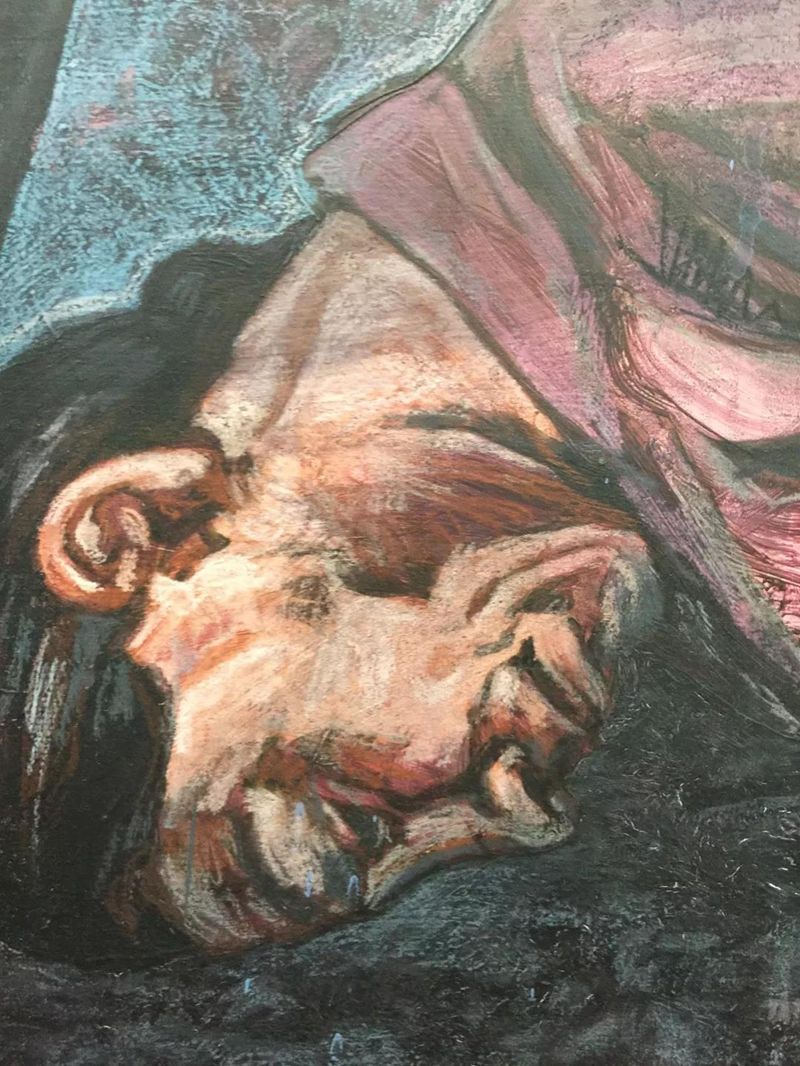

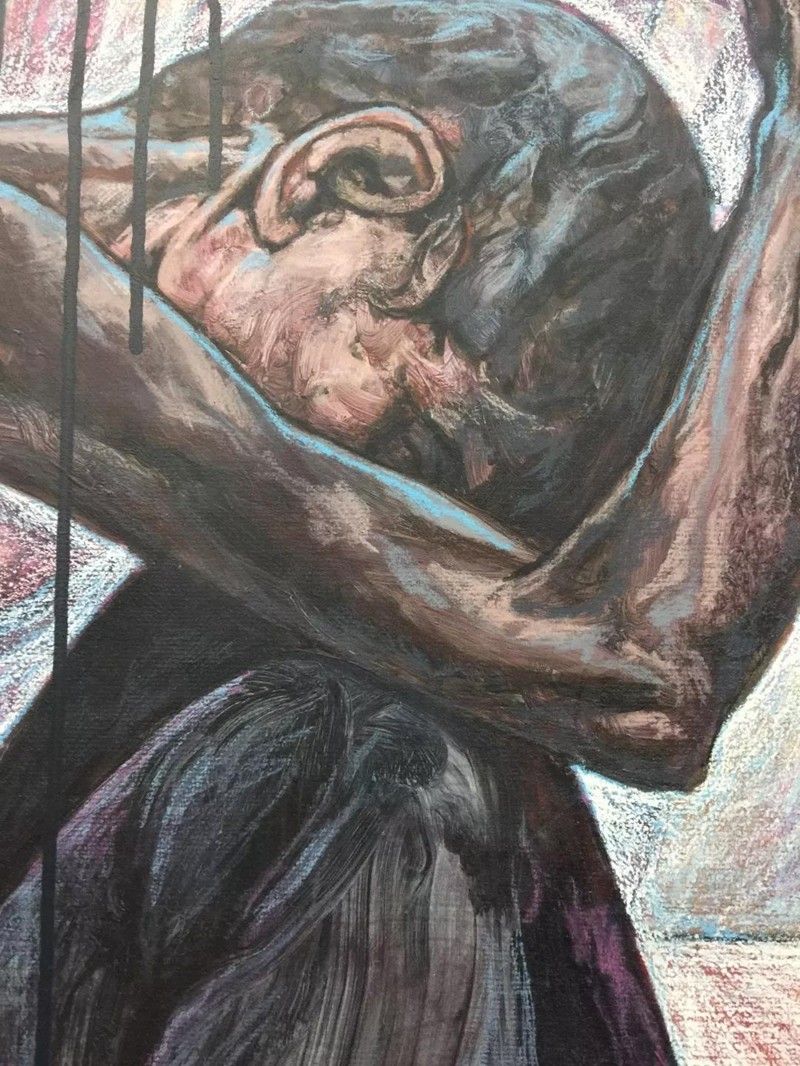

孟濤藝術始終以具象表現見長,在力求表達的清晰時注入冥想,但近作並不像他畫禽鳥亂羽幻象的油畫那樣涉及抽象,《蒼生》整個畫幅以橫向寬長,中間延展出比較短窄幅度的畫面,形成一個不規則十字架的樣子,畫面的上半部分以藍色背景上襯以暗紅色團,下半部分以灰黑、肉色和少量紅色的為主體,並遍布灰色的流體,在相互籠罩和暈染的氛圍中,在一個個看似不想幹的物象之間,營造出連綿不斷,彼此相系的關系。懸浮的、沉陷的,負重的,爬行的,折翼的,變形的種種形象以困苦、焦慮和掙紮構造了一個在重壓下窒迫的印象。高度集中的冥想和焦炙的情緒統禦畫面,一種曠世的不安,卻以程度極高的沉靜表現出來。構圖混沌昏暗的地獄景象,釋放著腐惡、敗壞和愁慘的氣息,緊緊地攫住了人呼吸。昏暗的光線和冥蒙的狀態,所輻射出來的強烈的精神成分,磁力般地吸引人的凝望,又噩夢般地拒絕人的注視。如果我們要為孟濤油畫尋找一個藝術源頭的話,它當屬於希臘文明中的悲劇意識,即是文明與自然之間的沖突,也是個人與世界之間的矛盾沖突,同時也是藝術內在的訴求對於存在的不安的質詢和指控。一種在混亂的社會生態中逐漸發展出來的痛感,在色彩中找到了它的形式。恐懼和憂傷,在敏銳的氣質和風格中觸及靈魂。所有訴諸感覺的元素,都在把賦魅和祛魅之間的緊張關系推送到無以複加的境地。

孟濤稱自己的大型油畫《蒼生》是魔幻現實主義的創作,藝術家自我定位的賦魅在這裏不言自明。從作品本身極強的文學性色彩來說,其形象和結構所施加的語言必然導向表現、意象和象征,所以它不僅僅是魔幻現實主義,還應該是批判現實主義或超現實主義。從各個單獨形象的散漫勾連中凝聚的一種內在張力,讓每一個人物,每一個物象都構成一個各自的故事,即是它自身的描述,也與它周遭彼此牽連的那些想要其共同觸及的存在相關。整幅作品豐滿的情節和細節,以及種種情境在超常對接中自然生成的語言聯想,足以構成一部長篇小說,或一部恢弘的史詩的架構。感性畫面的運動覺知,攜帶著意識結構下衍生的自由活力,即外部經驗和內心感受為營造敘述主題,而合力拓展的開敞空間。它或者是馬爾克斯式的怪異荒誕的故事所混合的傳統的社會生活,其中也包含它所觸及的當下現實。或者是卡夫卡式的圍繞著權力體系和無意識模式的寫照,在一個詭異的圍城中個體的人的訴求毫無出路,無計無力的困頓所演變的傳奇。

語言關聯的能力,在種種深層意識中觸及了人類世界和宇宙活動嬗變的精神空間,圖解的意義是面對崩塌和出路渺茫的惶恐萬狀。天地意識在人間的交織中包含著地獄般的真理之核,就像任何社會制度或意識形態為未來提供的社會藍圖,在不停運動、瞬息萬變的人的社會的汪洋大海和宇宙演變的不明前景下,都面臨著種種不確定的變局所帶來的災變性的後果。夢想隨時會變成夢魘。藝術家敏銳的內省力和洞悉力所表現的前傾的姿態,在此其間扮演著近乎預言家的角色。

素描手稿:

“曆史從無公正”以色列曆史學家尤瓦爾·赫拉利的著作《人類簡史——從動物到上帝》中的這句話,之所以深深地觸動了我的神經,既是因為曆史發展的本身並無公正可言,也是因為被考察的曆史,即曆史研究本身也因受著社會意識形態或實用主義的制約,一直向著“無公正”的方向運作。這當然一個很糟糕的現象,因為曆史研究的目的是從曆史提供鏡鑒,用以矯正世界“無公正”性的運行軌跡,盡力使其在一個理性的、相對公正的尺度上前行。曆史無公正,但卻應該有圭臬,這個圭臬就在於曆史研究者有無能力超越想象,在種種極近可能的真相中還原曆史的本來面目。這裏所涉及的藝術也是同理,藝術作為人們認知世界,認知人性的一個媒介,是否具有公正性呢?答案是肯定的。

西方藝術自古典主義以降,探詢宗教倫理和世俗道德的作品層出不窮,浩如煙海{這裏就不贅述了}。但是隨著近代西方哲學中的“上帝已死”的定調,寓於上帝神性本體的道德化身,遭遇了否定性的置疑,藝術行為在自我意識被不斷強化的同時,也便在去道德化的路上像一群群野馬一樣一路狂奔。那麼藝術的公正性所屬的倫理屬性真的就此消亡了嗎?如果它存在又是何物呢?這便是我面對孟濤近年來創作的大型主題油畫時所產生的思考。藝術家從世紀之初的《羽咒》《禽殤》系列,到近來的《禽獸人間》《夢想》《蒼生》《物欲》一系列表現世界災變和禍亂的大型油畫,從其自身撕開了一道向外張望的窺孔,從文明反思,進化批判的視角,讓我們看到當代藝術的思考,從未出離對於文明的毀滅和世間公正性的拷問。

誠然,藝術自身的思考所陷入的迷茫,在賦魅與祛魅之間呈現出巨大的荒蕪,而變得難以忍受,批判的沖動和關注的失衡在傾心於突破機制,尋求極致表述的藝術家個體中,使得技術強制力的作用力,獲得了一種加速度的鄉愁感。藝術的真實性與表現方式的荒誕性形成的反差,反映的正是藝術家對自己的良知負責。誠如卡夫卡所言:“宇宙是無極的浩瀚與豐盛,人之所以有此概念,是因由艱辛的創作,與全然孤立的自覺意識相結合得來的酬賞,兩者擠迫至其本身最極之端。”匈牙利作家卡夫卡《寓言與格言》。

八五藝術風潮以來,中國當代藝術已經積累了驚人的數量和質量,不乏內聚力和吸引力具足的原創性藝術家。確然,一個藝術家如果不能從自身的自由中,同時延展出一種責任感,一種隨著藝術儀式般踐行的精神向度,那麼他的藝術對這個世界就毫無助益可言。在藝術生活中長久浸淫的孟濤,並沒有在浪潮起落的藝術潮流中隨波逐流,反而在經過漫長的沉浸之後,他帶著一種負荷再度出發了,他以自由的心智、極為純粹的探索精神付諸於永不停息的強制性思考,去聆聽那些無法發出聲音的存在,去反觀那些在沉淪中無從翻身的存在,去凝視那些找不到最小的夾縫的存在,在種種窘迫的處境中覺察出藝術的本體之所在,去開拓他獨立的藝術道路。

孟濤的藝術為我們提供的一種反類型創作,有效的闡釋了一個藝術家的不合時宜。或許他並不會引發藝術界顛覆性的影響,但是,在我們的無意識中他的創作正在完成一個神話。“在典型意義上,先鋒派為現代性的實驗鋒芒,曆史地給予自身以雙重任務:破壞與發明。但在激進革新的雙重邏輯中,否定當然是最重要的因素:必須被徹底的摒棄、非神秘化和摧毀的是體制化的過去,圖書館和博物館;新的事物——意料之外的,光彩奪目的,驟然而至的——隨後將自動到來。”{節錄自馬泰·卡林內斯庫《現代性的五副面孔》}最後,我用卡林內斯庫的這段話,來詮釋孟濤藝術的現象,或者能夠說明在新舊體制、新舊觀念和新舊藝術錯綜相交的當下,孟濤所走的藝術道路於這個沉淪世界而言,或者是義無反顧的祛魅,或者是藝術本體的魅力自在,且依然執著前行。

2019年4月6日星期六2019年4月13日星期六再改

孫謙:穆斯林詩人,自由撰稿人

孟濤,藝術家,四川達州市萬源人,畢業於四川美術學院中國畫系,任教於四川美術學院、四川音樂學院成都美術學院,職業藝術家,在成都濃園國際藝術村和成都藍頂工廠藝術區建立工作室,現工作居住在成都。孟濤有著開放的藝術觀念和感悟世界的獨到視覺敘事能力,其多個系列作品具有較高的學術價值和收藏價值,在國際國內多次舉辦個展和參加群展,作品被國內外藝術機構和收藏家廣泛收藏。

(编辑:夏木)