席勒被克里姆特多次吸引,包括死亡。1918年,两位艺术家相继在维也纳去世。他们死后的一百年,英国皇家艺术学院推出名为“克里姆特/席勒——来自维也纳阿尔贝蒂娜博物馆的图纸”的展览,以纪念这对艺术史上著名的师生。

展览现场

1918年对维也纳而言意义非凡,随着奥匈帝国的崩溃,两位最重要的艺术家的死亡宣告着一段激烈的创造力的终结,展览中百年前的死神如同冷风般穿越而来。在克里姆特笔下的老妇人的憔悴面孔中有它,在席勒笔下过早变老的妓女身体里有它……这是一个时代的外观,一个被颓废、贫穷、饥饿、疾病、战争诅咒的时代,而克里姆特、席勒在这样的时代沉迷于绘画的即时性,他们共同将绘画塑造城带有现代性、主观性的理想媒介。

克里姆特,站立的裸体,1901

互相影响、求同存异的师生

克里姆特是一位艺术上的明星,席勒是一位自信的学生,1908年,他们首次相遇。无从判断谁影响谁,他们痴迷可以说是相互的——克里姆特优雅而极端线条,以及席勒凶悍而炽热的表达。

展览最初强调了克里姆特和席勒的共通性:

模特躺在柔软的枕头上,闭上眼睛享受当下,艺术家将这美妙的时刻付诸笔端。当英国《卫报》艺评人乔纳森·琼斯在英国皇家艺术研究院的展览中看到这幅画时,以为是席勒的作品。事实上,这幅优雅的、新艺术风格的作品上的签名是GUSTAV KLIMT(克里姆特)。

是老师像学生?还是学生像老师?展览将1862年出生的克里姆特,以及出生于1890年的席勒的作品一同展出,恰到好处地比较了两位艺术天才的互相影响和支持,通过惊人的、丰富的作品,也可以解读到他们超乎常人的想象力。

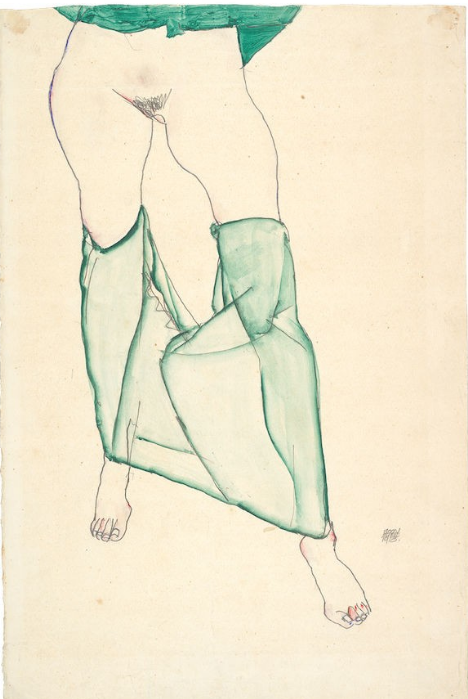

克里姆特将模特描绘成轻盈的形状,他以奢华的线条将四肢,肌肉等所有复杂的结构简化为一系列的轮廓。席勒则直接勾勒轮廓,使其粗糙、锐利、棱角分明。

克里姆特的作品像是被数字化的裁剪,他的笔下瘦弱而蜿蜒的裸体,像是站在水中。席勒则走得更远,他擅长用墨水笔概括细长的身体,简洁到寥寥几笔便构成完整的肖像。

但两位艺术家之间的不同也显而易见。克里姆特的线条是一种节奏的流动,带着解剖学的理念轻柔地扫过,使骨盆,肋骨或肩胛骨的锐角变圆。他的绘画几乎总是整体的,那些奢侈的金色却衬托出人物的孤立。他的绘画并非完全出自自发,他也为维也纳银行家和社交名流创作,但席勒的每一幅画,都源于自己的内心。

席勒从克里姆特处学到了艺术的概括,这激发了他艺术中的极端。

席勒,穿绿色袜子的女性裸体, 1913

从表面上看,克里姆特无疑是一位“成功人士”,如同艺术史教科书上所描述的,他的艺术一度受到称赞,并开创了维也纳分离派。在今天看来,他的成功或许过于容易,尽管他的艺术也因为色情的原因受到质疑,但他的杰作《吻》依旧成为一个经典而永恒的图式。这或许也源于学生席勒的名气,英国音乐家大卫·鲍伊曾模仿席勒自画像创作了1979年发行的专辑《Lodger》的封面;观念艺术家翠西·艾敏通过鲍伊的专辑封面知道了席勒。2015年,维也纳利奥波德博物馆举办了一场展览,展示了席勒和翠西·艾敏的作品,两位艺术家虽相距百年,但 “顽强的可怕”是他们共通的身份,从某种角度理解,克里姆特和席勒作品中色情表象下,对于复杂的个人问题的自我描绘和双重行为是具备当代风格的。

克利姆特,拥抱的夫妻,1910

色情背后的双重表征和当代含义

艺术作品往往包含着时代的故事,克里姆特的以铅笔和木炭完成的作品《医学》,像是一幅等待弗洛伊德“解码”的作品:在一个由蜷缩、交织、拥抱、沉睡的人体堆叠出的状态中,一具骨架在其中咧嘴而笑。

1894年,克林姆特受托创作三幅画来装饰维也纳大学大厅的天花板。《医学》便是其中一幅,创作完成后,其作品激进的主题与取材遭到排山倒海般的批判。公众对于这套作品在政治、美学与宗教上的抗议也从四面八方而来。因此,克林姆特的三幅画没有被放上天花板,这也是克林姆特所接受的最后一个公共创作,1945年5月,《哲学》、《医学》与《法学》三幅作品因为色情等因素被党卫队销毁。

在当时,席勒的艺术更是不被理解。1912年,因为被指控绑架和诱拐未成年人,席勒被投入监狱,而当案件开庭时,被谴责的是他的艺术,而不是他的行为。法官甚至直接以烛火将一幅“令人不愉快”的画烧毁。

在被收押了21天后,席勒被判入狱3天。在监狱中,席勒绘制了12幅画,这些作品所描绘的不再是维也纳的奢侈生活,而是监狱的简陋走廊,他以飘逸、极简的方式描绘监狱的清洁刷、灯、水桶和门等,并在画面上以文字记录自己的情绪:“我觉得没有受到惩罚,而是被洗净了!”

相比之下,克里姆特像是一个无忧无虑的享乐主义者,他沉迷于自己的欲望与艺术家的幸福,他让富有的维也纳人与他分享这座城市的欲望。女人们的礼服,在克里姆特笔下变成了流动的幻想,他以柔顺的线条创造了无限的抽象乐趣。

克里姆特,弗里德里的研究,1915-16

但席勒却在苦难中甘之如饴——“对于艺术和我所爱的人,我将欣然忍受。”他在一张在监狱中绘制的自画像上写道。自画像上的席勒是一个遭受折磨的状态,头发剪短,耳朵伸出,长长的手指在灰色的狱服下痛苦地张开。

席勒的自画像往往带着一种自我殉难式的感性,有些作品中他以一个发带造成自己面部的扭曲;有时他裸露着身体,从几乎水平倾斜的头部凝视着画外。

席勒,自画像,1916

从对自己身体的敏锐思考中,席勒削减了所有社会习俗(服饰、礼貌等),他展示自己丰满的深红色背部,或者将自己描绘成一个隐藏在长长的白衬衫中的笨重怪物。他将生存剥离到最基本的元素——性和死亡。而克里姆特却从未画过自己。 他说,自己对内心的自我没有兴趣。

席勒,坐着的女裸体,1914

一个穿着黑色长袜的瘦弱女人,斜倚看着艺术家,露出她红色的乳头。既深情又色情。骨瘦如柴的模特的肉体带着奇幻的哥特色彩。观众可以在真实而坦率的记录中看到她人性的脆弱。 对于席勒而言,性是重要的,因为它是活着的证明。

然后,有一天,你不再活着了。席勒和他怀孕的妻子于1918年在西班牙流感大中死亡,这也是对遭受战争蹂躏的一代人最后的残酷打击。而克里姆特也在同年早些时候因为中风死亡。这也是历史上奥匈帝国的最后一年。

克里姆特,站立裸体学习,1897-1898

一百年过去了,这些以铅笔、水彩、木炭、水粉在纸上留下的作品依旧充满激情,时间证明了性感,也证明了艺术。

注:本文编译自《卫报》艺评人乔纳森·琼斯的《色情的多重含义》、劳拉·卡明的《他们的吸引是互相的》,以及英国皇家艺术研究院官方网站,展览将持续至2019年2月3日。

(编辑:李思)