10月的最后几天,艺术圈发生了一件颇为魔幻的大新闻:日本当代艺术家草间弥生、村上隆的联展正在上海、长沙等城市展出,却传来了这些展览遭艺术家状告侵权,是明目张胆的“假展览”。发酵数天后,11月1日,艺术家方面针对此事作出官方表态。草间弥生声明:近期在中国多个城市举办的一系列“草间弥生与村上隆”展览中,有部分展品为赝品,而另一部分则未受艺术家本人或其财团的“许可”。

这场来自海外的版权控诉暂时中止了近几年在国内越演越烈的草间弥生、村上隆浪潮,人们猛然发现自己曾几何时在某个商场,或者是某个会展中所看到的南瓜和太阳花,并没有得到艺术家的授权,甚至可能只是模仿真迹的拙劣赝品。愤怒的人们发出盗版可耻的集体怒吼。

近期在上海开幕的《草间弥生×村上隆艺术藏品双联展》。图片:视觉中国

不过,我们今天并不打算讨论盗版问题。在本文作者看来,诉讼关涉的是商业社会下利益追逐的方式,而与此相比,我们更想讨论的是:是什么促成了这场模仿秀的诞生?回望消费社会的发展与变迁,我们的消费越来越多地从使用价值消费转向符号价值消费,而当代艺术中的诸多作品,为符号消费提供了恰到好处的需求。在此语境下,或许艺术家们本身并不是关键,重要的是我们心里倒映的幻想与镜像。

脉络:艺术与市场的“合谋”

让我们先来梳理一下这场文化盛事的发展脉络。

上世纪90年代末期,来到美国的村上隆意识到在作为他者存在的艺术世界中,唯有突出自我文化定位才有可能在竞争激烈的艺术市场中脱颖而出。他巧妙地观察到西方世界对日本现代社会萌系世界的定义,以二次元文化作为基调,构造出一个叙事物语,同时有前辈草间弥生在欧美铺路(曾是60年代偶发艺术的一份子),可爱系二次元文化瞬时席卷了全世界的目光。2003年起,村上隆的野心向时尚奢侈品进军,在安迪·沃霍尔成为时尚界icon之后的50年,村上隆的太阳花也像细胞增殖一般印在了LV的包袋之上。强大的视觉冲击力为以二次元为代表的日本当代艺术赢来了在国际艺术品拍卖市场的黄金时期。

村上隆,日本著名当代艺术家,1962年生于东京。图为巴黎时装周,村上隆身着经典太阳花图案服装。

2010年前后的中国,随着互联网的蓬勃发展,浸润于日本二次元文化之中的80后开始成为社会主导力量。国外艺术市场的投资价值,加之国内新生代的需求,成为了这次盛事开始的关键点。据笔者不完全调查,2011年北京举办一次名为《村上隆、草间弥生作品联展》的展览可能是较早的始作俑者。2014年上海当代艺术馆从韩国方面引进了《我的一个梦》草间弥生个展,由于在此之前怪婆婆的绘画风格早已登上各类时尚平台,展览获得了空前的成功,30万人入场,1500万的门票收入,让商业经济模式下的中国商人,看到了未来投资的方向。后来发生的情况有目共睹,2017年,上海港汇恒隆广场举办了《鬼才的幼稚世界——村上隆藏品分享展》,紧随其后,天津银河国际购物中心举办了 《草间弥生×村上隆作品双联展》 。到了 2018年,武汉、深圳、广州相继上演没有版权的模仿秀,而9月新晋网红打卡胜地上海LuOne凯德晶萃广场内所举办的《草间弥生×村上隆艺术藏品双联展》则成为了此次事件的导火索。

草间弥生,日本著名当代艺术家,1929年生于日本长野县,1956年移居美国纽约,并开始前卫艺术创作,现居住日本东京。

高密度的曝光,不得不引起外界的侧目,如果说早期的美术馆展览带动了人们敏感而猎奇的神经,精明的商人早已捕捉到了这背后可能带来的利益,并及时地将之扩散出去,成为了人人效仿的典范。商场成为了这次商业模式下的成功操办者。尽管会有不少人对商场艺术持有否定态度,但我们不得不承认的是:文化本也是商业模式下的衍生产物,我们只是装模作样地以文化模式行商业之道,从古到今皆是如此。浮世绘的盛行来源于他低俗的出身和不雅的节操(江户时代的浮世绘多是以情色内容为主的小传抄),伦勃朗丰富多彩的自画像则来源于当时上层社会对具有真品保障的画家自画像购买的推崇(也可解释为古代的打卡文化),安迪·沃霍尔掀起的设计“艺术”热潮,或许也正是因为他发现了恒古不变的人类的本质——我们所做的一切只是在填满欲望,当一个欲望被填满时,总会出现更崭新的、更有趣的欲望需要去抚平。因为有欲望的产生,才促成了上述商业行为的建立。

从体系到符号:欲望被肢解为二次元的“需求”

在《黑格尔导读》中,科耶夫有一番对于人和动物之间区别的评判标准。他认为,人之所以区别于动物,是因为人拥有欲望,而动物只有需求。欲望是针对他者的存在而产生的,也就是在人和人的交往之中发生,充满偶然性和变动性。而需求则指向于某一个特定的目标,在根本上是可以被计算和被预测的。现代主义社会中,人与人之间的关系,被各种需要被填入的欲望夹杂体连接着,而在后现代主义为主体的如今,只需要通过在商场内的循环展示,便能够满足普罗大众的情感需求入口。究其根本,则是二次元互联网时代下应运而生的、对打卡文化的膜拜效应。

在这里我们需要引入一对概念,资料库(data-base)模式和资料库动物。日本御宅文化研究学者东浩纪指出现代社会的“树状图模式”,正向后现代社会的“资料库模式”转变,网络则是这一转变的催化剂。所谓的树状图模式,指的是人们通过表层细微的故事,去体会其深层含义,从而接受其所提供的宏大叙事主体。而在后现代社会中的资料库模式中,表层的小故事逐渐分散为更为细小的存在,但其深层已不再提供有意义的大叙事,而是作为一个庞大的资料库存在。当人们在资料库中读取自我表现的小叙事载体时,叙事本身的意义已不再重要,而是随着读取顺序而呈现不同的表现。东浩纪认为,互联网时代催生了日本御宅族文化的转变,处于资料库模式中的资料库动物们,已不再去追寻先辈们对宏大叙事的拟造(例如高达迷所对世界观的建立),他们更热衷于对细小碎片般的信息收集之中(例如萌文化中所折射出的偶像崇拜)。

《动物化的后现代:御宅族如何影响日本社会》

作者: 东浩纪

译者: 褚炫初

版本: 大鸿艺术股份有限公司 2012年6月

促成这场模仿秀的诞生的原因可能正是由于后现代主义语境中,村上隆和草间弥生所提供的契合了某些需求点。

他们作品中,能够映射出二次元平面世界里的偶像崇拜。上世纪60年代,在意识形态溃败和经济迅速崛起之双重影响下,战后日本成为了二次元发展的温床。当以高达(指动画作品《机动战士高达》,1979年登场以来,已成为日本动画作品中最著名、最经久不衰、最庞大、也是盈利最高的系列)为主的第一代、第二代御宅族,在虚拟世界中转移他们在现实社会中所感受到的空虚感,物语消费(“物语”为日本语汇,可简单理解为“故事”)成为了这一时代的主体消费模式。宏大叙事时代的终焉(在日本则表现为60年代左右翼思想的分化以右翼取得胜利为终结),让年轻人无所适从,他们本能地从二次元世界中构筑属于他们的世界观,发展出御宅文化,本体则沉湎于此架空现实理念的物语之中。而在网络时代崛起以后,数据传递模式替代了原本人与人之间联系的桥梁,人们已经不用再去依靠面对面的倾听与交谈确立彼此存在的意义,生活简单到只剩下通过一台电话、一部手机,便可以完成所有人与外部世界的交换过程。此时,我们也只是在恍如巨大数据库的信息时代中,寻找到适合自己出口的那一个按钮。虚拟的二次元文化逐渐取代了真正的人类世界,开始进入大众生活之中。世界的平面化,也犹如降维作用一样,将人类复杂的运行机制降低为简单的对物质或精神需求的满足。

在中国,虽然并没有建立起如日本那般系统且规模庞大的御宅体系,但自从冷战体系结束以来,成长于意识形态相对较为疏离期的新一代中国年轻人,在社会转型期所造成的时代隔阂、经济增长期带来的全球化效应的双重影响之下,本能地投入新生价值观的怀抱。这个价值观,受到90年代在中国发生的所谓“日本动漫黄金十年”的影响,反映在80后~90后身上尤其明显。于是日本御宅族所走过的漫漫50年之路在中国则用短短十年便达到顶峰效应,我们来不及去思考虚拟世界里的架空世界观,却已经快速步入了拟像世界的重重包围之中。二次元文化也不单单指动漫文化,在后现代主义叙事风格下,二次元结合大众文化催生出了KAWAI文化,也就是“萌系文化”。一切含义都被隐藏在“可爱”之中,可爱是一个可以被定义的概念,也可以是数据库里一个被定义的符号,当我们调动这个符号时,我们所关心的是这个符号所赋予我们的额外价值。

草间弥生流传最广的作品橙黄色南瓜。

在这一点上,橙黄色的南瓜上恰到好处的黑点,以及开到颓靡、永不倦怠的太阳花笑容,迎合着我们那颗躁动的心。因为它们是二次元“萌系文化”对现实世界的一次完美逆袭。原先支撑我们生活中心的宏大叙事物语已经随着意识形态大厦的倒塌轰然裂碎,我们的逻辑思维由原先的单一叙事主体,转换为多角色、多视角的后现代主义叙事风格。更开放的定义和标准使我们的视角不再局限于既存的知识框架,二次元虚拟人物成为现实生活的一部分,甚至成为我们生活的主体,影响着我们对事物的判断标准。当原先的宏大叙事主体被打碎时,也是高雅艺术与低俗文化界限的撕裂。我们不再需要去挖空心思理解艺术本身所隐藏的深奥,也并不只能在高雅的博物馆、美术馆等殿堂中才能观赏到它。当那犹如随手加入的闪着滋亮光彩的黑点的橙黄明亮的南瓜出现在大众面前,就好像是把梵高的向日葵从神圣的艺术殿堂中请出,赋予了它二次元世界中闪着光采的偶像光环,让它处于任何一个角落供人抚摸、欣赏、把玩时,我们与这个TiK ToK(抖音海外版译名)的时代相连了。

我们爱的是草间弥生,抑或是草间弥生的南瓜,这一点并不重要。重要的是,这只南瓜某种程度替代了节日狂欢,成了我们铁打不动的某种信仰——我们沉迷于二次元所带给我们的超越现实世界的快感。我们以为,我们拥有了这只南瓜,哪怕只是一张和赝品合影的机会,都预示着我们有可能和昨天灰暗的自己说再见(抑或是旧价值观),转身拥抱色彩绚丽的明天(请注意,这里谁也没有注意到,草间弥生本人却是一个罹患精神类疾病的患者,而村上隆则是一个一心编排着欧美艺术圈漏洞而想跻身一线的在日本国内充满着争议的艺术“商人”)。也许重要的并不是谁画的,而是画了什么。正如偶像的意义在于,本体是什么并不重要,它的存在只在于每个人的内心想象之中。

悖论:去做想做的事,哪怕是被愚弄

在不断地自我重复与增殖中,我们实现了神话般的想象隐喻。村上隆的代表作品是那充斥于视线的每一个角落的永不开败的太阳花,而南瓜和空间中无数重复的红点,组成了草间弥生自我意识的叙事窗口。尽管艺术家们同时还创作了其他许多不同类型的作品,但呈现在我们眼前的却永远是如此不间断的循环往复。因为意义本身已经不再重要,这种增殖模式正如数据库中不断增长的数字一般,驱使我们去不断重复已经获得、或者已经循环的自我,大量增殖的图像,簇拥着我们的虚荣心,满足其不断高涨的,沉溺于这种虚拟图像之中的空虚感。

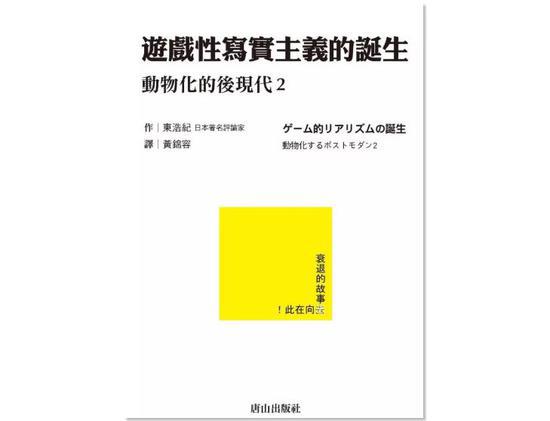

《游戏性写实主义的诞生》

作者: 东浩纪

译者: 黄锦容

版本: 唐山出版社 2015年9月

在我们这个时代中,网络的建立让人与人之间的关系转化为人与网络的关系,作为参照物的现实他者的作用正逐渐消失,网络的便利性使得欲望转化为单纯的需求——对认同感的需求。我们比任何时候都需要在众人的认同感中生活,小到微信朋友圈,大到门户媒体,我们的小心翼翼地追捧着的认同成就了一个又一个的打卡网红胜地的诞生,去一个网红地,和一个美美的人(抑或是美美的自己)的合影,成为了现代人生活模式的范板。我们在挖掘即将成为网红打卡胜地的不归路上奋勇直前,无论是物质的还是精神的。在这一点上,南瓜和太阳花很应景地契合了人们的需求,因为它们无所不在。它们成为了我们前去远方的动力,比如动身前往一个20年前还曾为垃圾岛的小岛海岸尽头,只为了与海边的一只寂寞南瓜合影,又比如在京都某个寺院去寻找假装隐匿在时光中,却与周围环境格格不入的另一只南瓜的分身。又或者它们成为了我们消耗过剩金钱的借口,在一个又一个奢侈品的发布会上(比如LV)看见这充满着正能量的笑脸,出现在某名人的衣服、鞋袜上。这竟和全民学跳海草舞有着异曲同工的效果,我们要的只是一场来自抖音时代的自娱自乐。

信息的增殖使人们忽略了其中的隐喻。我们增殖出许多个本体的增生,奔波于各种打卡行为之中,而假象的快乐其实和焦虑捆绑在一起,证实了我们身体内部动物性存在的依据,朋友圈的转发也无不证实了这种打卡行为的时效性,信息量的宏大需要我们对其进行筛选,而各大平台,各大公众号则成为了这场竞赛的主导者,他们筛选出读者希望看到的信息(其实则为引导读者希望看到的自我内心需求点),他们筑造出一种盛世时代中的知识经济假象,让你误以为若不加入这场声势浩大的打卡行为,你已然将被这个时代所抛弃。现代人生活的焦虑感,希望通过更多的知识填充自己苍白的灵魂,习惯以人云亦云的想法伪装自我的茫然不知。我们成为信息的困兽,我们成为了填饱自我无尽需求的奴隶。

但哪怕你在看完这篇文章又获得了什么,在我看来其实一点都不重要。打卡文化折射出的是信息过溢,是当今社会中我们的生存现状,但如何去评判这种现象,取决于每一个个体。在后现代的世界里,多种价值观已然成为主导趋势,所有的文化现象背后所产生的千丝万缕的联系,构成了我们现今的历史架构。也就是说,任何一种行为模式的确立,都有着与它相匹配的理论,暗中指引着它去构成社会前行的方向。但理论的话语建立在假设之上,所以理论没有对错,只有新的理论替代旧的理论,新的世界架构拆解旧的世界秩序。不同侧面角度出发的观点,可能是相悖的,但也可能都能言之灼灼,自行其是。

海德格尔认为,“只有我们不去企图把事物硬塞进我们为其制造的观念的框框中去时,它才能向我们显现自己。”也就是说,我们其实不用太在意世界原本的样子,世界在你的心中,不同的人看出的事物也是不尽相同的。去做一切你自己认为快乐的事情,哪怕被人告知你是在被这个世界所愚弄。

(编辑:李思)