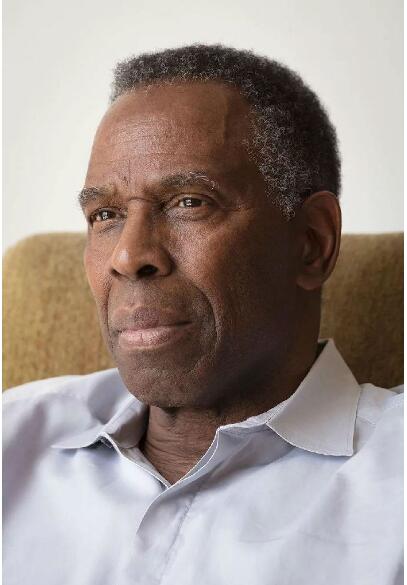

查尔斯·盖恩斯肖像照,2018,摄影:Fredrik Gaines,图片:豪瑟沃斯

豪瑟沃斯荣幸地宣布全球代理查尔斯·盖恩斯。这位来自美国洛杉矶的艺术家和教育家,因其对概念艺术的发展及对洛杉矶艺术界的形成所做的贡献而备受赞誉。盖恩斯在现当代艺术语境下占有独特的一席之地:他作为概念艺术的先驱,自上世纪70年代以来,一直是少数几位回避公开的政治表现主义,而将抽象、美学和哲学作为工具,来探索诸如感知、客观性、身份认同及社会关系等政治问题的非裔美国艺术家之一。他精湛的原创力和多元的艺术实践,贯穿于他对系统、认知和语言的严谨调研之中,并在他长达50年的摄影、绘画、装置和音乐创作中可见一斑。

盖恩斯于1944年出生在美国南卡罗来纳的查尔斯顿。1967年,他在罗切斯特理工学院艺术与设计学院获得艺术硕士学位,随即以画家的身份开启了他的职业生涯。到了20世纪60年代末期,盖恩斯对他的早期作品感到不满。他说,“我之前的创作完全是武断而肆意的。我一点也不觉得这是一种真正属于我的表达…于是,我开始寻找其他创作出路。”上世纪70年代,盖恩斯的艺术风格发生了急剧的变化。这种变化完全出于他对自己前期作品不满的“觉醒”式回应。他从两处文本资源那里获得了他后来艺术创作变化的灵感:一处是在一本关于密宗佛教艺术的书中,他接触到了一种不以表现主体为根基的、全新的艺术实践方法;另一处出自亨利·佛西林的《艺术的生命形式》以及乔治·库布勒的《时间的形状》,这两本书帮助他以一种新颖、迥异的视角,去理解关于机会和不确定性的概念。盖恩斯将这种创作变化上的顿悟转换到实践中,则是通过系列作品“回归”(1973-1974)来实现的。在这一系列作品中,盖恩斯探索了如何利用数学和数字系统,在网格上用铅笔绘制柔和的数字标记;其中每一幅画的创作都基于上一幅画中的计算。这种有条不紊的创作方式在这位艺术家的随后几十年的艺术旅程中始终引领着他,从70年代在利奥·卡斯泰利和约翰·韦伯画廊的开创性展览,到他与纽约保拉·库珀画廊和洛杉矶苏珊·维埃梅特项目长期、富有成果的关系中均有所体现。盖恩斯将继续与德国的赫茨勒画廊保持合作关系。

豪瑟沃斯与盖恩斯的首个展览项目将于2019年在洛杉矶举行。豪瑟沃斯合伙人及副总裁马克·佩约特表示,“盖恩斯在概念艺术的发展和洛杉矶艺术界中占据着重要地位,这与我们画廊进行的诸多项目产生了非常特殊的共鸣。盖恩斯的影响是深远的。他的作品蕴含着挑衅意味,以一种特有的方式,与许多风格迥异的艺术家产生了联系,从杰克·惠滕和拉里·贝尔,到佐伊·伦纳德和马克·布拉德福特。在我们画廊继续探索着世代之间的关键桥梁、承诺对女性及有色艺术家更多关注,并将艺术家介绍给全新、更为多样化的国际观众之时,我们很荣幸地欢迎查尔斯加入豪瑟沃斯大家庭。我们也有幸能继续与宝拉·库珀画廊和苏珊·维埃梅特展开合作,继续与公众分享查尔斯的艺术作品与实践。”

作为概念艺术领域的关键人物,查尔斯·盖恩斯开创性的作品涉及到审问客观与主观领域之间关系的一些公式和系统。他用一种生成的方法在各种媒介上进行了一系列的创作,并在20世纪六、七十年代的早期概念艺术家和今天挑战概念主义极限的后世艺术家之间架起了一座桥梁。

盖恩斯作品中的蕴含的规则,在他企图在绘画中去除自我表达中得以体现。从类似地图一般的绘画作品到密宗佛教艺术中的曼荼罗,再到约翰·凯奇作品中关于不确定性的概念,这些灵感的来源帮助他创造了一套实现作品形式的规则。即使在他利用不同媒介创作的作品中,盖恩斯也没有违反过他的规则。在作品《动态:特里莎·布朗之舞》(1980-1981)中,他将摄影作为作为其公式化的基础,与一位著名的舞蹈编导及演员进行合作。在他的一份自2008年开始、并仍在进行的宣言作品系列中,他将一些如詹姆斯·鲍德温、马丁·路德·金博士、泰阿轲·阿尔弗雷德以及奥林普·德·古格等杰出思想家和积极分子的最具影响力演讲中的文字语言,通过将音符分配到字母的方法,翻译成音乐语言。在20世纪七、八十年代黑人艺术运动和多元文化日益繁荣的背景下,盖恩斯的作品似乎与其他非裔美国艺术家参与政治的作品有所不同,其作品中并未掺杂公开历史的叙述。然而,2014年的展览“查尔斯·盖恩斯:网格作品”(1977-1989)揭示了身份政治实际上在盖恩斯的全部作品中扮演了核心角色,展览同时呈现了他用超越表象界限的方式来解决种族问题的激进创作手段。

无论是在体制内,还是以反体制的方式进行创作,盖恩斯的作品都直指经验客观主义与观众主观反应之间所存在的矛盾:“在我看来,形象与意义之间的关系是非政治过程的结果。在非政治的过程中,文化和经验是获得意义的语境。”在他最近的研究中,他依然使用着这个把社会政治动机放在最前沿的系统。《面孔1:身份政治》(2018)是一幅描绘了亚里士多德、贝尔·胡克斯和玛丽亚·W·斯图尔特等历史人物和思想家的彩色肖像三联画。盖恩斯将图像缩小到像素化的轮廓,在前面的肖像脸部之间进行分层,从而创建出一张具有变余结构的脸部。他认为,身份政治并不是一项新的调研,从亚里士多德的哲学到诸如马克思、马尔科姆·X和米歇尔·福柯等思想家的著作中,这一议题就已出现。他说:“这种利用一套由我制定的系统来创造艺术的方法,是我对视觉表现批判宏观兴趣中的一部分,这种批判尤其是针对人们如何超出简单转喻的意义来将图像赋予意义的质询。”

(编辑:杨晶)