“流失日本的宋代苏东坡画作《枯木怪石图》现身佳士得拍卖行,估价高达4.5亿港元。”这一消息在6月初曾引发文化界巨大关注,而拍卖行相关人员接受“澎湃新闻·古代艺术”采访时也首次证实征集到这一罕见画作。

虽然有观点认为“《枯木怪石图》是不是真迹并不重要”,但对于一件以苏轼为名的书画作品,考证辨析以及真赝确认依然是十分重要的——因为这一画作与苏轼直接相关,也与溯源中国文人画直接相关。

作者通过多方观摩辨析、讨论及文献查考,有感而发撰写了对这一画卷的详细辨析与随笔札记。

“澎湃新闻·古代艺术”(www,thepaper.cn)也期待并欢迎更多讨论。

《枯木怪石图》卷(局部)

《枯木怪石图》(局部)

“一肚皮不合时宜”的东坡先生以纵横恣肆、旷达高迈的诗文驰名青史 ,而画作却极罕见,其中,民国时现身、后流失日本的《枯木怪石图》近几十年来可谓赫赫大名。

宋代邓椿《画继·轩冕才贤》中开篇即记苏轼之枯木怪石,“(苏轼)高名大节,照映今古。据德依仁之余,游心兹艺。所作枯木,枝干虬屈无端倪。石皴亦奇怪,如其胸中盘郁也。”宋代《春渚纪闻》则记有“东坡先生每为人乞书,酒酣笔倦,多作枯木拳石以塞人意”,从这些宋代笔记中,可以想象苏轼枯木图世间传本之多的原因所在。

让人意外的是,流失日本的那幅传说中的苏轼《枯木怪石图》(亦称《木石图》),且又有米芾之跋,2018年6月初意外在佳士得拍卖行出现,乍闻之下,欣喜不已,也极其期待。

然而,当第一眼面对友人现场观摩传来的现场高清大图时,欣喜不过片刻,细细读后,疑问却越来越多。

其后又收到拍卖行为此画专门出版的图录及面对原作直接拍摄的大图,又从笔墨、题跋、印鉴、文献各处进行查证考察,包括与一些文博界学者、书画前辈等交流讨论,各种意见皆有,然而内心却似乎越来越清晰,并不断指向一个直觉——如果真诚面对这样的直觉,那就不得不承认,这幅以苏轼为名的画与以米芾为名的跋确实是让自己失望的。真所谓“期望越大,失望越大。”

或许说,失望的深处还在于到现在居然仍没有一幅让人信服的东坡画作存世,对于苏轼的拥趸来说,这是让人遗憾的。

似乎是中学时即深爱东坡之文,所谓“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,止于所不可不止”,一种行云流水之态,胸襟高旷之境,出神入天之意,以及“一肚皮不合时宜”,无论是文章与诗词,都让自己一直喜爱,对自己影响也极大,如同十多年前在陋著《人间有味》自序中所言,“想起东坡,就觉得一位亲切的友人,一位可爱的老师。”读东坡之文,如东坡读庄子:“吾昔有见于中,口未能言。今见《庄子》,得吾心矣!”一种生命性情的浩荡之感与大自在直贯至今。

坡公墨迹所见亦不少,上海博物馆藏《答谢民师论文帖卷》、日本大阪美术馆藏《李白仙诗卷》,仙气飘飘,纯以神行,印象深的则是在台北故宫第一次得见《寒食帖》的巨大惊喜,那样一种起伏跌宕、惆怅飘逸,见证了黄州让东坡何以成为东坡的原因;至于东坡的遗迹,从流连多年的京口扬州,到杭州苏堤,黄州赤壁、定慧院等,都曾专程踏访寻踪;杭州友人年初举办纪念东坡诞辰的“寿苏会”,邀作画以纪,曾以写意笔墨绘坡翁戴笠策杖,行于微雨竹林中,竹叶间题坡翁那句著名的词句:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”

盛夏重读东坡诗文以避燥热,临其妙墨,忽然有兴致对此一以苏轼为名的《枯木怪石图》及诗题等的考证、见闻与思考略作笔记,随想随记,既非书画鉴定,更非论文,只是以随感小文权作抛砖,希望求教于方家与喜爱东坡的同道。

(一)张珩鉴赏笔记注有“日本单行柯罗版”

其实一直期待一幅真正的东坡画作,毕竟,那些流传于宋人笔记抑或画史上的东坡戏墨,读之实在是让人神往的。

而目前存世的以苏轼为名款的画作约有十件左右,但无一例外都有争议,而其中流失于日本的《枯木怪石图》卷此前有不少观点认为是相对可靠的,然而这一画卷几十年来几乎从未露面,几乎如传说一般。

而在北洋政府前,此画卷并无任何流传的纪录。

此画又名《木石图》,无苏轼之款,画上有米芾、刘良佐(款)的题诗,画面上,怪石盘踞左下角,石皴盘旋如蜗牛,石后有几枝竹叶,而石右之枯木,屈曲盘折,状似鹿角。

根据佳士得拍卖行提供的图录《苏轼木石图》,此图手卷上从留款看刘良佐、米芾、俞希鲁、郭淐题跋,画幅26.3X50厘米,全卷连裱尺幅27.2X543厘米,无此前一些报道所言的的有元初书画家鲜于枢的跋。此前相关报道称,北洋政府之时,《枯木怪石图》与《潇湘竹石图》皆为“方雨楼”所藏。前者从山东藏家而来,后者则一直为这间京师古玩店的收藏。两画皆被白坚夫买下。白坚夫后把这两幅东坡画作都售出。 《潇湘竹石图》卖给邓拓,邓氏后来赠之予中国美术馆(此画更是赝品),《枯木怪石图》相传卖了给日本藏家,收藏于日本阿部房次郎爽籁馆。

收藏家龚心钊1938年题《枯木怪石图》照片有,“……民国丁丑入于东瀛,余得影本存之。”一些学者由此分析认为,此画是在抗战全面爆发的1937年流入日本的。

《枯木怪石图》流失海外约七八十年,几乎无人得见,然而半个世纪以来,此画却一直被不断提及,从艺术教材到各类书画史著作,提及中国文人画史,不少都提及这一画作,当然,刊出的图像并不清晰,甚至多有模糊,或来源于珂罗版印本的翻印。

《枯木怪石图》卷的题签为《东坡枯木石图》

佳士得的图录《苏轼木石图》显示,此画题签作《东坡枯木石图》,图录引用《中国绘画全集第二卷·五代宋辽金1》(图版说明第25页,浙江人民美术出版社、文物出版社)中的说明:“此图绘一棵枯树扭盘曲上扬,树枝杈桠,树叶已落尽。旁有一块怪石,石旁几株幼竹,除竹叶和一些树枝外,全画大都用淡 墨乾笔画出,完全是率意信笔,虽属草草墨戏,但颇具笔墨韵味,而与职业画家对树石质实的刻画方法迥然相异。且这种绘画题材也很新奇,米芾说:‘子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。’两相对照,颇相吻合。画上无款识,据拖尾刘良佐、米芾诗题,知为苏轼所作……画上钤有元杨遵、明初沐璘鉴藏印”。

笔者就此咨询参与编写《中国绘画全集第二卷·五代宋辽金1》并写下这段文字的一位文博界学者,蒙其告知,因此画作流失海外,写这段话时确实并未见过原作,但因张珩、徐邦达先生都曾在古书画鉴赏笔记中记及,故有此记,“徐邦达先生所见是珂罗版。”

事实上,考证著录此一画作的图书,最早的是张珩先生的《木雁斋书画鉴赏笔记·绘画一》,上面即记有《苏轼木石图卷》,张珩先生于画题之下特意注明是“日本单行柯罗版”,记有:“纸本墨画,无款,前作枯木一株,树干扭屈,上出二枝……树根小草,作随风披拂状,中间较大者,上偃如巨然法,树后巨石……此图纯以笔墨趣味胜,若以法度揆之,则失矣。此卷方雨楼从济宁购得后乃入白坚手,余曾许以九千金,坚不允,寻携去日本,阿部氏以万余得去。”

张珩《木雁斋书画鉴赏笔记》

徐邦达先生在《古书画过眼要录》中关于此卷记有:“东坡以书法余事作画,此图树石以枯笔为勾皴,不拘泥于形似。小竹出石旁,萧疏几笔,亦不甚作意。图赠冯道士,其人无考。冯示刘良佐,良佐为题诗后接纸上。更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑。书画纸接缝处,有南宋王厚之顺伯钤印。苏画传世真迹,仅见此一件。刘良佐其人无考。”

这一记录未知是否源于张珩?

徐邦达先生所见既非原迹,作此结论不由让人想起与多年前的“苏轼《功甫帖》”真赝讨论中的一些学者所言,“徐邦达高度评价《功甫帖》,很可能是因为当时只见到印刷不佳的影本,而非亲眼看见原迹。”(而据业内人士透露,有充分证据显示,其实张珩当时所见的《功甫帖》是影印本。)

(二)米跋米印之疑

苏轼《木石图卷》的鉴定关键除了画作本身,更在于米芾题诗与刘良佐题诗是否真迹?因为毕竟流传至今的以东坡为名的画作虽有数件,但并无一件真正让人完全信服之作,可资对比的标准件几不存在(当然,从画作是否有北宋气息、与苏轼书法笔法的关系以及纸墨、印鉴、装裱等仍是重要的鉴定判断途径),但米字就不同了,可资对比的标准件实在是太多了。

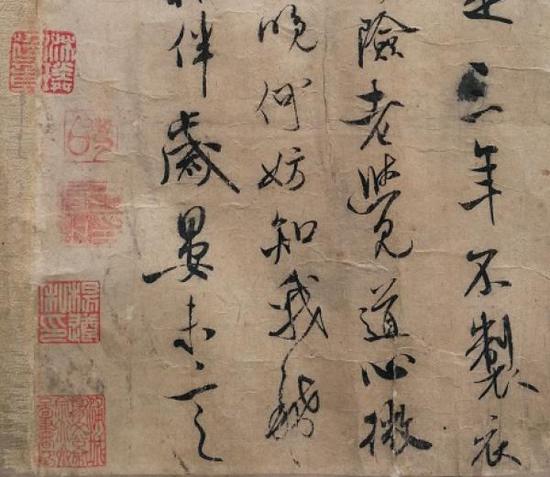

《木石图卷》上的“米跋”内容为“芾次韵:四十谁云是,三年不制衣。贫知世路险,老觉道心微。已是致身晚,何妨知我稀。欣逢风雅伴,岁晏未言归。”

《枯木怪石图》卷之上的米芾名款题跋

读诗之内容,颇为奇怪是,米芾与东坡相知相交,互相推崇,唱和极多,但此题跋却只字不提苏轼。考米苏二人之交往,如米芾《画史》记有:“吾自湖南从事过黄州,初见公(苏轼)酒酣曰:‘君贴此纸壁上’。观音纸也,即起作两竹枝、一枯树、一怪石见与。后晋卿借去不还。”苏轼《与米元章》书九首中有“岭海八年…独念元章”,“恨二十年相从,知元章不尽”之语。米芾知苏轼辞世,曾作《苏东坡挽诗》五首。

米芾《书紫金砚事》则记有东坡取其紫金砚事:“苏子瞻携吾紫金砚去,嘱其子入棺。吾今得之,不以敛。传世之物,岂可与清静圆明、本来妙觉、真常之性同去住哉?”

米芾记与东坡交往的《紫金研帖》

如此相知相交,米芾跋东坡之画且次韵刘良佐,居然一字不提东坡,内容也与《枯木怪石图》几无关联,不得不说是一件咄咄怪事。

更主要的是,此一题跋总的书风与米芾对比,乍看是符合米字的不少特点的,但一细看,问题其实不少。

徐邦达先生称这一卷中的米跋:“更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑”,其中的“以尖笔作字,锋芒毕露”确实切中了此一书法的特点,然而问题是——这特点属于真正的米芾书风吗?

当然不是。

对于米字的特点,《思陵翰墨志》有一段说得颇入骨,且因说到仿米之书,对比此一书作,倒颇合适:“米芾得能书之名,似无负于海内。芾于真楷、篆、隶不甚工,惟于行、草诚入能品。以芾收六朝翰墨副在笔端,故沉着痛快如乘骏马,进退裕如,不烦鞭勒,无不当人意。然喜效其法者,不过得外貌,高视阔步,气韵轩昂,殊不究其中本六朝妙处酝酿,风骨自然超逸也。昔人谓支遁道人爱马不韵,支曰:‘贫道特爱其神骏耳。’余于米字亦然。又芾之诗文,诗无蹈袭,出风烟之上;觉其词翰,同有凌云之气,览者当自得。”

米芾《蜀素帖》可见凌云之气(局部)

应该说,此一米跋中确实可以见出米字侧倾的体势,尤其第一行与第四行,“四十谁云是”与“欣逢风雅伴”,用笔气势乍看与米相似较多,颇得米味(当然,起首的“韵”,第一行的“贫”、“路”,第四行的“伴”、“岁”、“晏”仍有问题)。

然而这到底只是表面现象,米字内在的一种跌宕跳跃的风姿、骏快飞扬的气息,于此一跋中却并不多,尤其其中的凌云之气,这也正是宋高宗所言的“然喜效其法者,不过得外貌,高视阔步,气韵轩昂,殊不究其中本六朝妙处酝酿,风骨自然超逸也。”

尤其是中间两行从“老觉道心微,已是致身晚,何妨知我稀”等,用笔过于花哨、尖薄,柔弱,真正的米字恰如刷字,即便线条细,然而多与其他厚重笔画结合,且极自然,故仍有一种痛快感与意气风发,然而,面对放大的“晚”、“何妨知我稀”等字时,却有一种力不从心的尖刻感,并无意气风发之感,宋高宗所言的“凌云之气”更是不知所踪。

《枯木怪石图》卷中的米跋(局部)

《枯木怪石图》卷中的米跋(局部)

“晚”字中的“免”,收笔局促,无米字的自在爽落,“何”字的一长横,花哨、油滑而软媚,下面的竖钩则直挺挺且滑溜溜地钩去,里面的“口”字也用笔尖利局促,看不出米字骨子里的使转与风驰之感。其实米字长横多有细笔,对比此一“米跋”中的“何”字,与《蜀素帖》中的一些“何须”的“何”,后者的风度气势,长画纵横,舒展自如,富抑扬起伏,稍有书法修养者,即可以体会其中的截然不同处。

《枯木怪石图》卷中米跋(局部)

米芾《蜀素帖》(局部)

比如,再看《蜀素帖》中“虹亭”中“亭”字的一横,线虽细,而力却似有千钧,而此《枯木怪石图》中的米跋“何”字、“我”字等,均有无力感,且扭曲而做作。

米芾《蜀素帖》(局部)

米字中的细笔是其运锋中八面出锋的自然呈现,并不是孤立的,而当与其四周的字正、侧、藏、露等丰富的变化相映衬,轻柔尖细的线条往往伴以粗重的笔画,流利的细笔与涩滞的笔触多相生相济,这在被董其昌认为如“狮子搏象”的《蜀素帖》中表现明显,故一些细笔虽细,反而更见其厚重与潇洒的结合,这正如后之倪瓒之字一般,用笔的细只是表面,而内在却是厚实而宽博的。

而此作中的细笔却并无这一感觉。

《中国书法全集·米芾卷》中对此一米芾诗题作考证有:“米芾元祐六年四十一岁改字之说已成定论,此云‘四十’而已署‘芾’字,足见举其概数而已。元祐七年夏,元章已自喜‘当剧’,必不至出此酸语,故此诗舍六年而莫归焉。是亦可助议当年在京守岁之实。帖中‘老’字长横锐首重顿,此状亦见《闰月帖》‘下’‘一’‘舞’诸字。”而所配图版则是黑白版,“何妨知我稀”等尖细字形在此书中印刷后,因为并非高清图,略有模糊,反而少了一些油滑轻佻处了——而考证中所言的《闰月帖》也非墨迹本,而是刻本,一些笔墨的略有失真也是可以想见的。

又,第一行的“贫”字上下结构不稳且上部有掉落之感,米字确实多有取攲侧之势而于险劲中求平夷之感,但字或立或行,虽如挟带风势,然而却是有根性且立得牢的,但此字却无此感,可以对比《苕溪诗卷》与《德忱帖》中的“贫”字。

米芾《苕溪诗帖》中的“贫”字

《枯木怪石图》卷米跋中的“贫”字

又如“嵗”字,捺笔见出滑与无力,不见米字捺笔的落笔迅疾而见出的恣肆之感。

此跋中的“我”字与《蜀素帖》中的“哦”以及《吴江舟中诗》中“我”相比,后二者“我”之果断,仿佛带有风势,读之爽利,痛快,而此本中的“我”字,绕来绕去,笔画轻佻无力,读之却只有内心纠结了。

米芾《吴江舟中诗》中的“我”

《枯木怪石图》卷中米跋中“我稀”二字

此外,“我”与“稀”二字之间的游丝连接处,并不自然,且可见出用笔犹疑迟滞处——这样的犹疑迟滞大多是临帖且刻意求相像时会有,而米字的连接处往往点画波折过渡连贯,提按起伏自然超逸,全无雕琢之痕,仅从这一行字、“我稀”及二者之间的游丝连接看,个人猜度是,这一米跋也许是一仿米高手所临的米书:这一临习起首尚有感觉,但在二四行却暴露了不少问题,因为临仿毕竟是临仿,多少总是少一种自由与意气飞扬之态,作伪与不自然的本性总会不自觉地流露——而此语也只可为知者道,而不可与不知者言了。

米芾书风如其人,虽有一味好“势”处,但总的仍是真率自然,而此一书二三行观之并无此感。

有收藏拍卖界人士对此解释称“这件作品中油滑甜腻的风格,在米芾改名前后一直都有,如《英光堂米帖》中就有不少。”

——不说此一米跋既是墨迹,则当与米芾传世墨迹对比方合适,事实上,《英光堂米帖》为刻本,与墨迹本相比总难免有失真处,即便如此,鄙读《英光堂米帖》,感受到的仍是一种“风樯阵马,沉着痛快”之势,这在“木石图”的题跋中尤其是中间两行字是完全感受不到的。

《英光堂帖》局部,可见沉着痛快之势

可以说,《枯木怪石图》中米跋书法尤其是中间两行字的迟疑,飘忽,笔力弱,都是清晰存在的,与存世米字相比,有着诸多不同。

几十年前的前辈论此字以“以尖笔作字”的背景或许与所见为不甚清晰的珂罗版不无关系,而在高清大图出现后,仍坚持这样的解释似乎并不能让人信服。

颇可一记的是,笔者就此“米字”向两位对米字极有心得的前辈请教,两位前辈都已过七旬,一位研究米芾文献颇多,且多年前在相关书籍中对这一“米字”作过引用,此次被问及,仍称是“真迹”;而另一位几十年来一直沉潜于临写米芾、黄山谷等宋人手札书法的前辈观点则与自己一致,称之为“一眼假”的米芾赝书,“米字是八面出风,此字一些字起笔做作,转折顿挫浮滑夸张。”不过这位前辈也承认这幅字的仍有不少字仿写水平颇高。

考之印鉴,此卷与米芾相关的印有“文武师胄芾章”,于米芾之印中从未闻见,且钤于木石图画作之右中,而非钤于所谓米跋之后,颇让人奇怪,就此印笔者求教一位知名篆刻史研究学者,回答如下:“目前所见米芾印记系列中,此印未见;此印风格与宋代古文印有距离。”

《枯木怪石图》卷中的“米印”:“文武师胄芾章”

米芾部分印鉴

(三)让米芾次韵的刘良佐会籍籍无名吗

再说题于“米跋”前的刘良佐题诗:“润州棲云冯尊师弃官入道三十年矣,年七十余,须发漆黑,且语貌雅适,使人意消见,示东坡《木石图》,因题一诗赠之,仍约海岳翁同赋,上饶刘良佐。旧梦云生石,浮荣木脱衣。支离天寿永,磊落世缘微。展卷似人喜,闭门知己稀。家林有此景,愧我独忘归。”

《枯木怪石图》卷中的刘良佐题诗

与米跋内容不同的是,此诗内容与《木石图》有关联,且直接书以“东坡”之名,然而,一个问题是目前在可见的文献范围内此诗是“孤迹”,而刘良佐其人可以在东坡画作后作跋,且可以让米芾次韵,则此人在宋代文人圈绝非籍籍无名之辈,然而笔者遍查宋代文献,可以与“刘良佐”对应的名人只有刘应时,字良佐,四明人,活动时间以南宋居多,存诗不少,且与陆游、杨万里友善,著有《颐庵居士集》,然而问题在于,一方面如果米书跋时40岁左右,应为1091年左右,而目前刘良佐存诗有《读放翁剑南集》诗——按陆游年谱其《剑南集》成书于1186年,往前推到米芾书跋并次韵的1091左右约95年,若1091年刘良佐系成年人,按较小年龄算约20岁,则作《放翁剑南集》诗时已是115岁左右了。

有可能吗?

况且,即便此一刘良佐高寿115岁,那么,在95年前,40岁的米芾有可能为20岁左右的刘良佐次韵吗?似乎可能性不大——此一刘良佐显然并非与陆游交游颇多的刘应时。(画卷题诗中也注明的是“上饶刘良佐”。)

然而如果不是此一刘良佐,那可以题苏轼之画且让米芾次韵的“上饶刘良佐”是谁?这样一位可以让题苏轼之画且米芾次韵的人物,岂可籍籍无名?而事实上,除了四明刘良佐,考之文献中居然不见一丝一毫的刘良佐记载,不得不说实在有违常理。

再考察《木石图卷》中刘良佐的书法特点,较少一般宋人书法的气息,东坡《仇池笔记》论墨记有:“今世论墨,惟取其光。光而不黑,是为弃墨。黑而不光,索然无神气,亦复安用。要使其光清而不浮,湛湛然如小儿目睛乃佳。”这一点,从东坡、黄山谷、米芾、蔡襄、沈辽甚至一些无名宋代文人留传至今的笔墨中均可见出,而此书观之则少神采,墨色无光,乏宋人尚意之趣味,多有拘谨不自然处,甚至如印刷体或“馆阁体”一般,部分字体乍观支离破碎,笔力弱。

(四)以“苏轼”为名的《枯木怪石图》

回到此一手卷的最核心——图本的“苏轼《枯木怪石图》”。

事实上,东坡的木石图相关文献记载极多,枯木亦被称为“老木”、“古木”、“枯株”等,无论是宋代的《画史》、《画继》、《春渚纪闻》以及明清之际的《清河书画舫》、《式古堂汇考》等都有记述。

与东坡几乎是同时代人的宋代何薳《春渚纪闻》记有:“先生戏笔所作枯株竹石,虽出一时取适,而绝去古今画格,自我作古。薳家所藏‘枯木’并‘拳石丛筿’二纸,连手帖一幅,乃是在黄州与章质夫庄敏公者。帖云:‘某近者百事废懒,唯作墨木颇精,奉寄一纸,思我当一展观也。’后又书云:‘本只作墨木,余兴未已,更作竹石一纸同往。前者未有此体也。’是公亦欲使后人知之耳。”

又云:“东坡先生每为人乞书,酒酣笔倦,多作枯木拳石以塞人意”。

米芾《画史》记有: “子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬。亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也。” 黄庭坚《豫章文集》卷五《题子瞻枯木》云:“折冲儒墨阵堂堂,书入颜杨鸿雁行,胸中元自有丘壑,故作老木蟠风霜。”孙觌《鸿庆居士集》卷三十二《书张邦基藏东坡画枯木》云:“东坡在黄州时以书遗王巩,自言‘画得寒林竹石,已入神品,草书益奇,诗笔殊减退。’士大夫闻而疑之。余曰:公诗,举天下推之,而书画则世人不尽识也,故有此句。”

《清河书画舫》卷八记有:“《枯木疏竹图》。柯九思题:此图王眉叟真人所藏也。东坡先生用松煤作古木拙而劲,疏竹老而活。政所谓‘美人为破颜恰似腰肢袅’。此图亦同此意,真佳作也。”

考之文献,东坡所绘种类极繁。宋人所记中,除古木(古柏、松、桧等)、墨竹、怪石外,尚有草虫、雪鹊、人物(寿星、乐工、文人高士等),这些记录中也许仍有真赝之作,而毫无疑问的是,论东坡画得最得心应手且最多的,木石图尤可称其代表,即所谓”酒酣笔倦,多作枯木拳石以塞人意”,而东坡对此亦颇自负。

东坡如此热衷于绘写枯木竹石,除了笔墨的简净,也正在于这一绘画题材可以抒写自己的胸次与自在之意,即所谓“如其胸中盘郁也”,是即谓之士夫画的核心所在。

苏轼通过一系列论述提出了“重神写意”的士夫画理论,并主张论画不应仅以“形似”,更应注重“神似”,注重生命自在的精神与气韵,追求意境与恬淡。所谓神似,也就是更加贴近自己的内心,不为外物所役,更强调有着澄明之境的自己的主观感受,抒发内在的情绪,而不因外在的形似而损害内在的本心与自在畅神处。这也是对当时画院一味注重形似的一个反动,而东坡的重神论则在回归汉文化之写意一脉而追求重意重神处,与欧阳修提出的“得其意而忘其形”相契。

邓椿《画继》记有当时“图画院……一时所尚;专以形似。苟有自得,不免放逸,则谓不合法度,或无师承。所作止众工之事,不能高也”。苏轼所提出的“论画以形似,见与儿童邻”、“古来画师非俗士,摹写物象略与诗人同”等观点,正在于他认为绘画的高格得与诗性相契,指向精神的自在处,需得大自在。

这也是文人画或曰士夫画的核心所在。考之中国文人画,读《庄子·田子方》所载的“解衣盘礴”的“真画者”,已可见出文人画的端倪,至晋唐之顾恺之、宗炳、王维,文人画已渐成熟。而至宋代,文士之受隆遇,前所未有,士夫画因之大兴,而东坡则是力倡者之一,如其所说:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往只取鞭策皮毛,槽握刍秣,无一点俊发,看数尺便倦。”

枯木怪石这一绘画题材因其笔墨的简率,于书法、性情的相融相通,且易于表达画者的情绪与胸次,受到东坡的青睐也自然在情理之中。

此正所谓“如其胸中盘郁也”,且与他极爱的庄子逍遥自然与无功利的人生观、审美观相通,与率真的人格相契,如金朝赵秉文《题东坡画古柏怪石图三首》所写:“荒山老柏枿拥肿,相伴丑石反成妍,有人披图笑颔似,不材如我终天年。人生散材如散木,槁死深山病益奇,放出参天二千尺,安用荒藤缠绕为,东坡戏墨作树石,笔势海上驱风涛,画师所难公所易,未必此图如此高。”

也正在这一系列角度出发,鄙以为,品鉴图本的“苏轼《枯木怪石图》”要点则在于内在的精神性与意气所到,从笔墨角度而言,考察用笔用墨与书法的相融相通也是条件之一。

苏轼书法《黄州寒食诗帖》局部

《枯木怪石图》卷画作局部

应该说,就画作之形本身而言,此画确实表达了东坡“胸中盘郁”与自在磊落之情。故这一画作也许从图式来说,归之于东坡名下并无问题,也自有其道理所在。如果所观仍是以前的珂罗印刷版,或相对更简的印刷本,一些笔墨的细节呈现并不清晰,观之其实并不会有太多疑问。

然而,在这一画作原迹真正亮相,并多次观摩高清画作图片后,对于笔墨的疑问却纷至沓来。

《枯木怪石图》卷局部

就直觉而言,结合笔者这些年大量现场观摩的宋人画作,此画笔墨间的气息,似乎并未到宋——这一感受在与几位知名博物馆古代书画研究者交流后,也都有相似感受。

应该说,在用笔上,此画一部分仍然体现了一定的笔墨素养,这主要表现在枯木虬屈向上挣扎而生的主干,乍读确有一种健劲爽利处。

然而在树顶状如鹿角的出枝间,尤其是小枝的挑出,纷乱,用笔软,杂沓且无力,东坡论书有言“书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也”,论画则有“取其意气所到”句,观这些软沓无力,甚至飘若无骨的枝条,对比东坡存世的书法用笔,似无充足的理由让我相信这些小树枝是东坡所绘。

《枯木怪石图》画作中的树枝局部

对怪石的描绘中,石皴盘旋如涡,似快速旋转,这些旋转的线条出现了大量尖利线条,用笔尖薄且多有琐屑处。

如果是一般画家的画作,其实大可不必从严格的书法用笔角度进行考察,但这是提出“诗不能尽,溢而为书,变而为画”、“诗画本一律,天工与清新”的苏轼,如果不从这些角度考察此作,则全无意义。

再看怪石后的墨竹,尤其是上半部,用笔琐屑凌乱而不见章法,甚至见出萎琐之态。气息与东坡之旷逸、简净完全不同。

石下之竹用笔也颇软沓而无力。宋人笔记中记东坡画竹有:“先生亦自谓‘吾为墨竹,尽得与可之法’,然先生运思清拔,其英风劲气逼人,使人应接不暇,恐非与可所能拘制也。”

《枯木怪石图》中的竹石局部

东坡写竹画竹,受文与可启发极多,对比台北故宫博物院所藏的文与可存世《墨竹图》,且不说图式与文同有差距,也不说东坡曾自云“尽得与可之法”,只说笔墨间的英风劲气,以东坡人格与笔墨修养,自然是不让文同的,但《枯木怪石图》中墨竹全无宋人笔下的“运思清拔,风劲气逼人”之感,与文同墨竹相比,不啻天壤之别。

东坡写文同画竹有一文《文与可画筼筜谷偃竹记》,其中记有:“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩腹蛇蚶以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。与可之教予如此。予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然,而不能然者,内外不一,心手不相应,不学之过也。故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事忽焉丧之,岂独竹乎?”

宋代文与可《墨竹》图局部(台北故宫博物院藏)

《枯木怪石图》中的竹石局部

其中,结合“执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣”,再对比《枯木怪石图》中的墨竹,恕我眼拙,实在没有这样的感觉。

再对比文献记载中的东坡墨竹:

《清河书画舫》卷八:“苏轼《枯木疏竹图》。柯九思题:此图王眉叟真人所藏也。东坡先生用松煤作古木拙而劲,疏竹老而活。”

《壮陶阁书画录》卷四记有:“苏竹。绢本。高八寸五分宽七寸五分。首题‘元丰四年纪兴。苏轼。’下押‘子瞻氏’朱文方印。楷书大六七分。凝重老苍力透纸背。作病竹二节高四寸许。左出一枝,仅十余叶而风饕雪虐之状可掬。亦黄州作。寥寥短幅,气象万千。”

《式古堂书画汇考》画卷十三记《筼筜图》:绢本。高七寸长五尺。苏轼题:“石室先生清兴动,落笔纵横飞小凤。借君妙意写筼筜,留与诗人发吟咏。石室先生戏墨。苏轼临。是日试廷珪墨。元祐元年十月廿三日。”下有“东坡居士”方印。楼钥题:“东坡天资超迈,故其所作辄与人,殊不独诗文为然。其墨竹之在人间如至珍也。观此卷风韵可见矣。”

《墨竹》,载《壮陶阁书画录》卷三,绢色微黯,高五尺八寸长五尺三寸,干粗如儿臂斜正共四竿,墨色浓润沈郁,疑谪黄州时作也。卷尾行书“轼”字,大一寸七八分,墨色浓厚。下押“东坡居士”朱文方印。董其昌题:“东坡云:‘可使食无肉不可使居无竹。无肉令人瘦无竹令人俗。’余以此语题赠励恒道丈。”……

对比之下,《枯木怪石图》中墨竹的用笔、气息等,读之让人只有无言了。

对此一以“苏轼”为名的《枯木怪石图》,尚有友人从印鉴、装裱等方面对此图进行考证,漏洞亦颇不少,如画作并无东坡之题(这在文献中仍然不多),只有苏轼之印“思无邪斋之印”,按米题被相关学者考证为米芾40岁左右时的元佑六年,公元1091年,而“思无邪斋”则得名于苏轼流寓惠州年间,即盖印是在1095年以后。那么,从装裱形式等方面进行考证又有不少矛盾之处。对于这些疑问,姑录见下“链接”,以俟方家再考。

《枯木怪石图》卷局部

这一以苏轼为名的《枯木怪石图》算是让自己空欢喜一场,失望之余,也只得仍对着文献记载想象东坡的画作了。

不可否认的是,苏轼的”枯木怪石图“当然仍是存在过的,也许,这一画作的图式就是根据苏轼原作临仿而来,也因此,从这一角度而言,此一画作的意义依然是存在的。

于我个人而言,写这些随笔札记其实也是”不合时宜“之举,只是因为太爱东坡,盛夏读此图,读坡文再临坡书,所谓“修辞立其诚”,总得真诚面对自己的眼睛与内心,如此而已。也期盼方家有以教我。

2018年6月初稿于上海,7月31日改定

链接|关于“苏轼《木石图》”的流传及装裱的随想

林之

按假设的时间顺序,因为这是顺着作伪者的思路,试一路追述“苏轼《木石图》”如下:

故事发生:

润州棲云冯尊师。于1095至1101年间,某一年的某一天,获苏轼《木石图》。图上内容有:扭曲枯木一棵,拳石一块及石后两丛小竹。画面左上印“思无邪斋之印”一枚。

“思无邪斋”得名于苏轼在惠州年间,即1095年以后至亡。

问题:《木石图》画完,托裱否?装裱否?假设都完成了。

1102年至1107年间,某一年的某一天。刘良佐授拜冯尊师(入道三十年,七十余岁)。冯尊师取《木石图》与刘良佐相示,刘良佐目过赠诗一首。

问题:《木石图》在冯尊师处,是什么样的装裱形式?刘良佐在哪里下笔落诗一首?

还是在1102至1107年间,海岳翁(当时称海岳翁,仅见此卷之刘良佐)米芾受刘良佐约,去冯尊师处,见《木石图》并次韵刘良佐赋诗一首。

问题:同上。

假设:冯尊师所藏《木石图》是完成装裱的作品。

常识:宋代装裱形制,只有前后隔水天头地尾。而非明清时代,加装前引首纸后拖尾纸。

这时,冯尊师需出纸两张,分别让刘,米题诗。题完后冯尊师存下刘,米墨迹。

问题:冯尊师需将二纸放哪?是单独托裱还是重装存放?

1131至1204年间,某一年的某一天。王厚之获藏或获观《木石图》。从厚之兄在图中的锁印骑缝章断定,此兄应为将三纸相连的第一人(冯尊师没有留下任何痕迹)。

假设:王厚之这时已是在印学上有所建术的乾道年间,此时距宣和四五十年,宣和装应该不会有质的突变。

问题:王厚之在三纸连接缝处钤章不下五方,而在前后隔水处未见一方骑缝章?

1294年至1333年间,某一年的某一天。杨遵与俞希鲁(1278年至1368年长杨16岁)相约,出示《木石图》。俞希鲁见图兴起成为提笔落墨在拖尾纸上的第一人。并钤“适量斋”印於前隔水中下方纸绢接缝处锁印骑缝章一枚,在后隔水中上方也钤印“适量斋”一枚。

问题:楊遵是将改装过的《木石图》相示俞希鲁才可逞现上述情景。那么,是谁改装?如是楊遵,现只能看到杨遵在画面内铃印却不见隔水的接缝处留有印迹?

此卷谁改装不留痕迹?从楊遵以后至今没有再发现此卷动过装裱的痕迹了……

时间到了北洋军阀时期,北京风雨楼古玩店。某一年的某一天。白坚夫来店买走《木石图》。

时间到了民国时期,上海张葱玉处。某一年的某一天。白坚夫携《木石图》会张葱玉,葱玉见图惊!只是发现前后隔水用料太粗糙,也未计较,当面拍九千金,坚不允,携去离……

张葱玉憾失“国宝”于己。在1960年将此事记於《木雁斋》,记述二十年前之往事。

此《木石图》可查据的出生地:北京风雨楼古玩店。时间:北洋军阀时期。

历史上再无据可查早年流传经历。

《木石图》归为张葱玉是第一传播记述者。今天,所有中国美术史将其定为第一文人画的结论也从此而来。

(编辑:杨晶)