作者:李简瑷

摘要:蔡明亮作为台湾二十世纪90年代新新电影的主将,是当代台湾电影界乃至世界影坛最具原创性和独特作者风格的导演之一。他的影片因摒弃宏大叙事,关注边缘化生存、冲破戏剧性模式,拼贴日常生活碎片、营造后现代时空、大量使用客观疏离的中近景长拍固定镜头、凸现环境音,精简对白与音乐等而呈现出迥异其趣的后现代审美特征。他以一种后现代观察者的角度无情展示了后现代都市中无根漂浮的边缘个体的疏离、空虚、寂寞、孤独、欲望、沉沦与幻灭,用影像书写着自传似的个人灵魂历程,并将它们呈现给后现代社会中每一个孤寂的个体生命。

关键词:后现代电影 边缘化生存 后现代时空

蔡明亮作为台湾二十世纪90年代新新电影的主将,是当代台湾电影界乃至世界影坛最具原创性和独特作者风格的导演之一。他在题材的开拓、语言的创新和叙事风格的探索等方面大胆实验,独树一帜。他也因此获得以柏林电影节创始人命名的“阿尔福雷德·鲍尔奖”,以表彰他“成功地把电影艺术带到崭新的方向”。他的影片以其内容及出离常规的创制方式而呈现出迥异其趣的后现代审美特征,成为后现代电影的经典文本。而所谓后现代电影是二十世纪50年代末60年代初开始兴起并在80年代达到高潮的后现代主义文化思潮在电影艺术领域的回声。后现代主义作为一种思维模式、表达策略、批判策略,电影成为其在文艺中进行实践的重要场域。而体现了后现代思维模式、表达策略、批判策略、审美风尚等的后现代电影则具有了后现代的播撒、游走、扩张、拼贴的功能,具有了后现代的碎片、转意、变形、游戏、戏仿、反讽等特征。而从简单的技术层面上来说,后现代电影的制作手法主要有:元虚构、深层结构的拆解、意义的不确定乃至消失、无深度平面、中心的移位、故事的增殖、人物的符号化、主体的失落、情感的消逝、反讽的叙述、滑稽的戏仿、病态的幽默、离奇的怪诞等。但到目前为止,尚没有哪位导演或演员明确地说他拍的是后现代电影。后现代电影是由电影阐释者指认与命名的。而蔡明亮的电影被指认为后现代电影正在于它们呈现了光怪陆离的后现代社会的思维、感受与行为方式,它们在创制方式上具有能被辨认的独特的能指系统。

一、摒弃宏大叙事,关注边缘化生存

传统电影叙事都试图把握某个事件、某段历史的本质。上世纪80年代的台湾新电影就意图对台湾的历史、社会、文化做严肃深沉的探讨:一方面以文学感伤的腔调眷恋于消逝的青春;另一方面发展出忠于记忆的写实风格,一再探本溯源地将个人记忆映照于集体的台湾历史经验,蕴含着厚重的时代感、历史感。如杨德昌等的《光阴的故事》探索童年、少年、青年、成年成长的四个阶段;而侯孝贤的整个电影经历从某种程度而言就是在回首台湾社会几十年的变迁和发展。无论是侯孝贤对乡土台湾执着而深情的回眸,还是杨德昌对都市台湾犀利而深刻的揭示,他们关注的人物都置身于一个大的社会背景和社会关系之中,彰显出导演无法排遣的历史情怀与社会良知。

而蔡明亮的出现猛然把台湾电影的主题由侯、杨一代那种具有强烈社会责任感和台湾本土意识,关注台湾人的历史和生存状况同时又有着浓重的“大陆情结”等的宏大叙事转向了后现代城市生活的当下现实。深邃的文化感和宏大的历史感在他的电影中荡然无存。“在当代社会和当代文化中,即在后工业社会和后现代文化中……大叙事失去了可信性,不论它采用什么统一方式:思辨的叙事或解放的叙事。”[1]从马来西亚来到台湾,一呆就是二十余年的蔡明亮,虽一直被视为台湾导演,他也以台湾导演自居,但他内心仍自觉在台湾是一种漂泊无依的流浪状态,对台湾的历史记忆等是隔膜的。他背离了上一代导演的本土情怀,以一个客居台湾的“冷漠”的旁观者的角色,冷静地审视台湾社会的症候,将窥视的目光投向幽暗生活的深处,直面都市底层普通民众的生存境遇。正如台湾影史家卢非易所说:“那种从过去通向未来的传承感,在新人类身上已经断裂崩溃……他们抛弃怀旧情调,拒绝关照历史苦难,只注意现实的感觉。他们清楚地告别了侯孝贤和杨德昌的电影时代,停止对新电影正典的反刍。”[2]“取而代之的是现代都市景观和荒芜空虚的心,诡异的色彩,末世氛围,以及无所适从而漂泊不定的年轻灵魂”[3],荒诞地展示出后现代社会的沮丧和挫败、虚空与价值规范的解体。蔡明亮并不关心人物的社会背景和社会关系,而是在整个叙事中凸现人物的日常琐碎生活及其在现实生活中无根的漂泊。靠偷窃为生的阿泽、摆地摊的阿荣、售楼的林小姐、卖灵骨塔的小康……,这些角色的家庭背景和社会关系都是缺乏的。蔡明亮的有关后现代家庭的崩解与都市人的漂泊的寓言,不仅表现人与他人的疏离以及人与自身的疏离,更深刻地表现了个体与历史、现实、社会、政治及未来的多重疏离。这些没有深刻身份印记的散处在都市各角落的小人物拼凑了这个残酷世界的图像。蔡明亮甚至把他们的名字也刻意模糊化:小康、阿泽、阿荣……这些仅仅便于被呼叫而存在的名词显得无足轻重。到后来的作品中人物连名字都丧失掉了。“中国社会一向看重的地位和身份在蔡明亮的影片中丧失了原有的意义和作用,人和人的关联与冲突不再简单来自地位、阶级、年龄,甚至性别。它似乎仅只来源于个体与个体相遭遇,相碰撞,亲近或者远离。”[4]即他更关注个体的生活状况,尤其是处于社会边缘的无根漂浮的异化个体的空虚和压抑、挣扎与苦痛,关注他们孤寂荒芜的日常生活细节。他们没有信仰与理想,失去了故土、历史、传统文化和家庭的坚实依托,并对社会、家庭等流露出冷漠麻木的情绪。他们是异化的后工业社会的缩影。蔡明亮影片呈现的东西是很多人不敢公开展示和承认的,是人们隐晦、逃避、遮掩的真实生活的组成部分,是生活表象下的暗流。他藉由自然光线、现场环境、非职业演员、摄影机随意客观的纪录、开放式的结尾等使他的电影呈现的影像像是社会真实的切面。他希望这样的电影能够促使人们思考自己已经习惯的麻木生活。在这样一个托夫勒所谓的“一次性物品充斥”的社会,意味着不止是扔掉生产出来的商品,也意味着可以扔掉价值观、稳定的关系、对事物的依恋、已接受的行为和存在方式,而这些方式又冲击着“个人普遍的日常体验”:《青少年哪吒》将叙事焦点集中于以小康、阿泽等为代表的“后都市化”的青少年一代的生存环境及其躁动不宁的心态。作品影像如万花筒一般所透视的驳杂信息分明被打上了在工业文明高速成长的时代而人的精神却陷于难堪的困顿和荒芜的深刻印记;《爱情万岁》中,小康、阿荣、阿美三个寂寞的陌生人共处空屋,在没有希望的乏味生活中借着互相的拥抱与依靠短暂地温暖着彼此;《河流》描述一家三口的疏离与欲望。严重污染的河流暗喻人们生存的空间与生命的源泉已经肮脏不堪,而漏雨的屋顶预示了一个家庭的支离破碎与难以弥补;《洞》则暗喻在男女寂寞的生活中,唯一的“洞”成为相互交流的唯一手段,而影片从头至尾淅沥不绝的雨显示了现实生活的空虚与压抑;《你那边几点》中,孤独的影像与错乱的时间拼贴出一幅幅彷徨而未知的画面。小康、湘琪、母亲,强烈的寂寞淹没了这三个孤独的个体生命。寂寞的小康上了妓女的床,寂寞的母亲怀抱父亲的遗像自慰,寂寞的湘琪与偶遇的香港女人同床。性的三种方式——异性、同性、自慰,便是三个孤独的人对于寂寞的排遣……

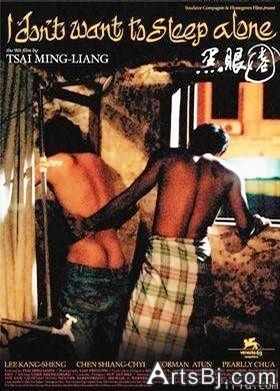

在关注这些都市边缘人的生存状态时,蔡明亮更多地关注他们的边缘情感。性、情爱(尤其是男同性恋情)几乎贯穿了他的整个电影文本系列,而所有的情爱、性的实现按传统的价值道德评判都是“畸形”的,但蔡明亮悬置了传统的价值道德评判。他在大学时自组“小坞”剧团创作的舞台剧《黑暗里打不开的一扇门》就开始了对男同性恋的关注。它讲述两个囚犯在黑暗的囚室中的故事。场景十分封闭,全片也没有对白。它似乎是《河流》的最初投射。而这部舞台剧被视为是台湾剧场界较早碰触男同性恋题材的戏剧之一。这依稀表明了他未来电影关注的方向,而这时候对表演、对封闭空间内戏剧张力的掌控无疑成为他后来电影中类似情境的基础。在后来的电影创制中,蔡明亮将“男同性恋情”题材进行到底:《青少年哪吒》中,对同性恋表现得相当隐晦。小康还不确定自己的性取向或者说还不敢确认,只是一种同性情怀的最初寻找。在大雨的旅店外,小康将阿泽的摩托车钥匙孔用胶堵上,并在车座上喷上“AIDS”字样。作为性别符号呈现的钥匙和锁孔引出了一个巧妙的暗喻,小康已经完成对自我同性恋身份的认同;《爱情万岁》中,小康历经了对自己同性恋取向认同的困惑,自杀未遂后变成了一个完全的同性恋者,终于勇敢地穿上了女装,并在阿荣熟睡的时候吻了他;《河流》中,父子同性乱伦则是对中国传统伦理纲常的直接“践踏”;《黑眼圈》中诺曼与“李康生”之间亦存在一种无言的情愫……

二、冲破戏剧性模式,拼贴日常生活碎片

常规的戏剧性模式的电影叙事强调一维的线性时间,依开端、发展、高潮的结构循序渐进地推进故事。即以理性作为叙事的思想基础,要求影片文本具有完整性,要求起承转合,有头有尾,重视因果关系。因为它认为只有合乎逻辑的因果关系才能把一个个细节编织进叙事链条,形成一个无懈可击的闭合叙事,并最终导向一个叙事的终极。而蔡明亮的影片颠覆了常规电影叙事:在情节上反戏剧性,没有预序、回序、延宕、空缺、停顿等加强观影兴趣的叙事策略,不依靠情节之间的张力来推进故事而是以生活碎片的随意拼贴取代强烈的戏剧冲突。用来粘结情节、事件的因果关系也难以寻觅,充满影片的都是些碎片与断块。即他打碎故事的叙述性,割裂剧情的连贯性,日常生活的若干细节散布在漫长懒散的剧情中,疲沓颓废。他不关心主人公的最终结局,他所要展现的只是其间的一些无来由的是非过程而已。简单的对白将人物背景和关系交代后,剩下的则是对他们生存状态的显微镜式的呈现,用真实、烦琐、细微的生活细节(喝水、吃饭、化妆、洗澡、入厕、自慰、性交、抽烟、呕吐、哭泣、发愣、上下楼梯、开关冰箱、街头闲荡……)取代了曲折煽情的戏剧性情节,甚至可以说在他的影片中找不到故事情节更不用说有什么戏剧性的存在。“现代主义的作品中的美学形式仍然可以用电影蒙太奇的逻辑加以解释。正如爱森斯坦在理论上所作的总结那样,把毫无关系的意象并列仍然是寻求某种理想形式所必需的,后现代主义那种杂乱的意象堆积却不要这种统一,因此不可能获得任何新的形式。我们可以归纳说,从现代主义到后现代主义的这种转变,就是从‘蒙太奇’向‘东拼西凑的大杂烩’的过渡。”[5]

蔡明亮的电影剧情缺失,但他喜欢以包含了大量暗喻的歌舞穿插来调节影片的叙事节奏,解救观众的耐心。如:《洞》中五段温情脉脉的歌舞(第一段:电梯里,女人跳“哩嗖”;第二段:楼道,女人,“要走你只管走”;第三段:楼道,女人挑逗男人,“我要你的爱”;第四段:楼梯,女人,“打喷嚏有人惦记”;第五段:男人房间,二人在葛兰的歌声里相互凝望,盛装起舞,“我不管你是谁,我要在你怀里沉醉。我和你紧紧相偎,尝一尝甜蜜滋味”)出现在影片的五个段落之间,色调艳丽,表演性感,对抗了整片晦暗阴冷的主调。《天边一朵云》中也有五段歌舞:第一段充满幻想的歌舞《半个月亮》出现在小康找不到水洗澡,被迫去天台蓄水池洗澡的时候。小康把自己凄凉的感觉用“只看到半个月亮”唱了出来;第二段歌舞《爱的开始》场面设置在博物院广场的人物雕像下,在演唱过程中使用的舞蹈道具和动作,别有意味;第三段歌舞《同情心》用陆奕静诡异的蜘蛛网发型和衣服,来暗示年华老去的AV女优的尴尬心情。用伴舞男人拉扯出的大蜘蛛网,暗示了难逃这种厄运的可悲;第四段歌舞《奇妙的约会》场面宏大,歌词颇为有趣,说的是两个人约会,最后却发现根本误会了对方的姓氏,荒诞中透露着无奈;第五段《精心等》是影片中最为夸张的一段歌舞,服装的暗示意义显露无遗。叙事部分的沉闷与歌舞部分的欢快,现实的平淡和寥落与歌舞的华丽与浪漫形成强烈对比。这些艳丽的歌舞场面是影片中人物臆想的产物,是人物的内心独白。或许正是现实的无聊与个体的孤寂,人们的彼此理解很难通过现实世界去实现,每个人都只能在独自的歌唱中喃喃自语。[NextPage]

三、后现代时空的营造

(一)、后现代的时间体验:侯孝贤、杨德昌等的影片将个体的成长记忆与群体的历史记忆交织在一起,使电影具有了沉甸甸的厚重感。而蔡明亮的影片摆脱了一维的线性时间观的束缚。时间的连续性维度被粉碎,“时间不过是一个先于叙事的空洞的名词而已”。他镜头中的人物只生活在封闭而孤独的自我的世界里,只生活在既没有历史也没有未来的当下。历史与未来意义的丧失、易变性和短暂性使人难于维持对于连续性的任何稳定的感受。甚至在《你那边几点》中,时间是可以被割裂或被逆转的存在:湘琪想买一块可以同时显示两种时间的表;母亲半夜起床做晚饭,并且固执地认为这是“父亲的时间”;小康一次次调改各种钟表的时间,甚至企图调改整个城市的时间。三个人对于时间的感受与把握近乎偏执,时间成为要在封闭的心理空间内去捕捉和感受的抽象与虚无。“历史已经完全退场,我们无法在角色里挖掘到任何的历史经验。在主角的身上,我们可以看到的只是他们在当下的茫然无措,以及他们赖以栖身的躯壳和病态的都市。甚至在他们的父辈那里,我们也无法听见他们有任何对过往生活的追溯,记忆似乎已经与这个时代无关,也不再有任何连续性,有的只是碎片般的幻想。蔡明亮的电影一直都在摒弃回溯式的叙事,也没有前瞻性的远望。在他眼里,生活只有眼前的荒芜,没有历史也没有前景,他也从不会让角色在某一段特定的场景中作一些无谓的缅怀。”[6]历史、未来以及社会、政治的缺席,表明了个体与历史、现实、社会、政治、未来的多重疏离。在如此多重的疏离之下,个体的生存变得平面化和无深度了——这是一种后现代的生存特征:“过去意识既表现在历史中,也表现在个人身上,在历史那里就是传统,在个人身上就表现为记忆:现代主义的倾向,是同时探讨历史传统和个人记忆这两个方面。在后现代主义中,关于过去的这种深度感消失了,我们只存在于现时,没有历史。”[7]历史意识消失产生断裂感,这使得后现代人浮上表层,从而获得一种非历史的凝滞的现时体验。“老的现代主义对历史的感觉是一种对时间性、或者说对往昔的一种怅然若失、痛苦回忆的感觉……那种深深的怀旧的个人情绪在后现代主义中完全转变成一种新的永远是现在时的异常欢欣和精神分裂的生活。”[8]“后现代社会里关于时间的概念是和以往的时代大不相同的。形象这一现象带来的是一种新的时间体验,那种从过去通向未来的连续性的感觉已经崩溃了,新时间体验只集中在现时上,除了现时以外,什么也没有。时间里充满了各种不断发生的行为,但没有任何逻辑,也没有任何目的。影片中的人没有身份,只是在那里体验一个接一个的事件。空间完全改变了,历史感(或者说过去意识)也消失了。”[9]

(二)、封闭压抑的空间:蔡明亮的电影场景选取的多半是后工业城市中封闭压抑的一隅:潮湿、阴冷、晦暗、肮脏、混乱、喧嚣、沉闷、窄狭、局促、荒诞、怪异……影射了个体精神空间的自闭与压抑。他影片很少的外景戏亦大都采用低机位拍摄,画面没有任何开阔感。封闭的空间成为囚禁人的牢笼。这种与电影的叙事主题相对应的视觉化的表意空间共同完成了对电影的视觉呈现。他电影中的空间成了一个令人窒息的宿命的幻灭的空间,一具具零散碎裂的躯体被淹没于广大无深度的空间平面中,重复着无关痛痒的空虚与无谓的举止。他们在都市空间中穿梭游荡,不断从一个封闭的空间转移到另一个同样封闭的空间,呈现了一个漂移流浪的意念与无处可逃的困境。《青少年哪吒》一开始便为我们展示了一个封闭的空间:阿泽三人醉酒后或坐或倒地呆在一处荒凉的工地上,而摄影机从工地的铁丝网外围进行拍摄,这样的镜位与构图构成一个囚笼的意象。而剧中人物又总是游离在一个又一个封闭空间之中:电话亭、积水的房间、电梯、旅馆、电话交友中心……而《爱情万岁》中空洞的“空屋”俨然与三位主人公心灵的空虚与无所依傍互为映照,深刻而令人痛心地讽喻了迫使人类逐渐冷漠与隔阂的后现代文明;《河流》中疏离的一家三口都有自己怪异的生活空间:父亲的天花板漏水的房间、同性恋聚集的桑拿浴室;母亲与狭小的电梯;小康的榻榻米小屋。每一个封闭的空间都在隔离着家庭成员之间的认知和秘密。正如焦雄屏所说:“蔡明亮的空间意识,是他对二十世纪荒芜疏离人际关系的宣言。即使同一屋檐下的同一家人,也是各有一小空间,平日形同陌路。伦理、传统不再如农业社会时代成为心理的依归,秩序一旦崩坏,伦理也随之解体。”[10]《洞》中都市病态更加严重。影片全部内景拍摄,且仅在一座因疫情其他邻居已搬走的破旧不堪的大楼内,抽离了任何社会依附的观念情境,人们越来越萎缩于自我的封闭空间。男女主人公是闭锁在自己空间的楼上楼下的孤独男女,他们没有家庭和其他社会背景,仿佛是毫无意义地生存在一座与世隔绝的孤岛上;《你那边几点》虽选取了台北与巴黎这样开放的空间背景,但也只是浓缩于一些没有什么明显特征的后现代都市的角落。远在巴黎的湘琪躺在一间古老的小旅馆昏暗的房间里睁大眼睛整晚听着天花板上的脚步声走来走去,猜测着住在楼上的人到底是谁;《不散》中空荡荡没有一丝生气的老电影院、逼仄的楼梯间;《黑眼圈》中诺曼与李康生共同生活在一座废弃的建筑内……

而在蔡明亮的作品中,一系列中近景镜头没有来由地就从一个地点到另一个地点,模糊了人物生存的城市背景,使观众失去了一些明确的空间坐标。它可以是世界的任何角落,无明显地域特征。城市只是一个符号,一个荒诞隔绝的心灵和彻底的疏离感堆砌的精神废墟。这种对环境空间的有意抽象化,使得原本无根的人物显得不但没有家园,没有归宿,而且似乎也没有故土。而家庭作为个体重要的生活空间,在蔡明亮的电影中更是完全崩裂的。他片中的人物要么无家可归,要么有家也是残缺不堪或形同虚设。“当一个家不负担心理功能时,家的意义已经不存在了,而现代都会的家庭结构正走上这种结果。”[11]《青少年哪吒》、《河流》、《你那边几点》和《黑眼圈》中虽存在传统意义上的家庭关系,但却貌似完整,实则支离破碎,生活在同一屋檐下的男女貌合神离彼此缺乏沟通和交流;而在《爱情万岁》、《洞》、《不散》和《天边一朵云》中,“家”则完全是缺失的。“家”的实体意义全被剥离。“城市愈来愈像是人人准备弃之而去的一片弱肉强食的莽莽丛林……无论是家园还是家庭,都无法为个人提供必要的保护和安全感,而公共生活也不能创造出足以维系真正人际接触条件的共同性。已经解体的私人生活领域和幽灵般的公共生活领域——这是现代都市的异化现象的两个源泉——此地无处容身。”[12] [NextPage]

四、客观、疏离的中近景长拍固定镜头的大量使用

沉默的长镜头、固定机位的观照方式、自然长焦的取景态度……这种监视器镜头的叙事功能在于在一个统一的时空里相对完整地交代一个没有波澜的故事发生。麦茨认为:它是“唯一类似于一个戏剧‘场面’的电影组合段,或者说类似于日常生活的一个场面,就是说表现感觉不出间隙的一个时空整体。”[13]在蔡明亮的电影中,摄影机常常扮演着监视器的角色。它几乎不加取舍,不加选择,忠实地偷偷纪录下人物的一举一动。而他的后期剪辑也不予精简。这导致其影片节奏缓慢,冗长而沉闷。他这种“无目的似的长拍其实已超出了电影的写实本质,而进入模拟监视器的纪实影像美学。”[14]而且蔡明亮电影中许多情景采取镜头所记述的时间与我们在现实生活中所感受到的现实时间完全相等的时间结构,保持了观众与电影之间在时间上的认同感,强化了影片的纪实色彩。而蔡明亮的固定长镜头的景别多为中近景,鲜有近景或特写,不追求画面的层次感和繁复性,力求简单。他的镜头一般不移动,也不变焦,画面主体相对静止,甚至有大量静止的画面。这样的镜头似乎不是用来叙事的,而是用来展示的。这种凝滞的画面带来强烈的压抑感,渗透出画面中人物那种来自骨子里的孤独。如:《爱情万岁》的结尾是两个加在一起足有10分钟的长镜头:阿美在与阿荣一夜情之后一个人在公园的4分钟行走和在露天长椅上长达6分钟的痛哭。导演用这样大的篇幅表明一夜情作为发泄肉体欲望的快捷手段并不能抚慰灵魂的空虚与寂寥。身体的感觉永远是最不可靠的。清晨醒来,她发现一切都未改变,什么问题也没能解决。她依然是孤独的,甚至激情与喧嚣之后更显落寞。她只能痛哭自己宿命的孤独;而《爱情万岁》中小康亲吻阿荣那场戏,导演也以长镜头来表现小康经过痛苦挣扎之后对自己性取向的确认;而《洞》的第一个镜头就是一个长达3分多的长镜头,奠定了该片晦暗内敛的基调:男主人公在固定镜头下一动不动地蜷缩在沙发上,仿佛时光已经停滞,只有从景深处露出的一小块发亮的窗户里见到室外大雨纷飞,才知道时间仍在延续;《不散》中,蔡明亮的镜头追随跛脚的电影院女售票员极其辛苦地上下出入在迂回曲折幽暗湿漏的楼梯间亦达几分钟之久;而《天桥不见了》片尾,蔡明亮用了一个长镜头拍摄天边的两朵云彩:固定机位,但是能看到云彩的缓慢移动,最后两片云彩溶在了一起,成了蔡明亮下一部影片《天边一朵云》片名的由头……

五、环境音的凸现与对白、音乐等的缺失

在蔡明亮的电影中,没有教条式的训言,没有隽永的台词,也没有充满魅力的内心独白,有的只是丰富的环境音。他以一种典型的影像书写风格诠释出人物内心的寂寞荒凉、生命的苍白乏味以及后现代都市生活中的冷漠与疏离。他影片中极端精简的对白都是一些生活上的用语,并不起着叙事上的关键作用。其中甚至完全没有旁白、独白,音乐也几乎为零。充斥着观影情境的不是长时间的窒息沉静,就是不绝于耳的现代都市中的车水马龙的声音和各种器物发出的声音。蔡明亮将人与人之间的难以交流无限地放大:在异化的后现代都市,人已经“失语”,人与人之间的疏离已经变得越来越严重,个体与个体之间的语言交流已经变得越来越艰难,甚至连语言交流的必要性都已丧失殆尽,个人自我封闭地生存在栅格化的后现代社会。不沟通,不交流,疏离着,寂寞着,构成了蔡明亮影片中人物的表象特征。为了凸现这种沟通的不可能性,蔡明亮影片中也极少使用可以让观众接近人物内心的正面镜头或交待人物内心的段落,其中的人物从不向他人吐露内心,也没有想象、梦境等任何交待内心的闪回或内心独白:如《爱情万岁》中三人均各有一份靠说话来推销的工作,而对白却总共不过一百句,而且还主要是工作上的沟通;《河流》中小康一直不回答父亲的问话,仿佛他们之间已多年不交流。他终于开口对父亲说的第一句话竟是“你不要管啦”;而《爱情万岁》、《河流》中都没有音乐,甚至片尾音乐都没有;《不散》中苗天和石隽在老电影院相遇的对话是全片仅有的几句对白,而背景音是影片中放映的《龙门客栈》的对白和音乐;《天边一朵云》中仅有一句台词即承接《天桥不见了》的情节,湘琪问小康“你还在卖手表吗”;而到了《黑眼圈》,蔡明亮将自身风格坚持得更加彻底,全片没有一句台词。但与他此前的影片不同的是,《黑眼圈》中有着多元的配乐:莫扎特的音乐、印度歌曲、李香兰的《心曲》和《恨不相逢待嫁时》等。这或许是因为《黑眼圈》是常年漂泊在台湾的蔡明亮在故乡马来西亚所拍的第一部电影,通过选用他童年生活背景中的音乐,他试图重拾童年记忆。

总之,前卫的叙事方式,关注边缘化的小人物,表现他们与这个世界近乎天然的屏障、苦涩与无望,成为蔡明亮电影的显著标志。他的电影弥补了台湾新电影对纯个体情怀的关注的缺失,展示了丧失理想与信仰支撑的后现代人无目的、无归宿的极度疏离隔绝的边缘化生活。他电影里的世界是寂寞的:仅仅是几组再简略不过的人物关系,孤零零的人物与他周遭的世界、与历史等没有太大的关系。他电影中的人是寂寞的:他们没有朋友,亲人之间也形同陌路。生活没有一波三折的故事,只有沉默、孤独的人隐藏在世界的某个角落里默默地挣扎与哀伤。这就是蔡明亮以一种后现代观察者的角度描摹的当下世界,一个弥漫着欲望、伤痛、孤独、压抑、沉重、迷乱的世界。他以一种后现代的“解构”方式在电影语言的能指层面进行着无始无终的话语嬉戏。他影片中的主人公因所身处的历史经验与政治现实等的一再缺席以及内心体验的纵深感的抹平已物化为符号,呈现在银幕上的他们的混乱苍白生活的细枝末节成为支撑这一出出后现代寓言的符码。有人说,蔡明亮电影创作的一个重大缺陷在于他在情节模式、电影主题、风格和形态等方面都一再地重复自己。[15]但正如雷诺阿所说:“一个导演一辈子只拍摄一部影片,他的其他作品不过是这部影片的注解和说明,至于主题则只是这部影片的延伸和扩展而已。”蔡明亮在其电影文本系列中以一以贯之的男主角、一以贯之的边缘化主题、一以贯之的后现代影像风格以及其历时作品之间的交互信息和彼此衔接,持续性地思考着后现代都市中无根漂浮的边缘个体的疏离、空虚、寂寞、孤独、欲望、沉沦与幻灭,用影像书写着自传似的个人灵魂历程,并将它们呈现给后现代社会中每一个孤寂的个体生命。

参考文献:

[1] 利奥塔尔.后现代状态.车槿山译.北京:三联书店,1997.第80页.

[2] 卢非易.台湾电影:政治、经济、美学 1949—1994.台北远流出版公司,1998.第346页.

[3] 王玮.寻求假想线的银幕——当代台湾电影观察.台北万象图书公司,1995.第43页.

[4] 崔子恩.光影记忆.北京:三联书店,2005.第149页.

[5] [7][8]詹明信.晚期资本主义的文化逻辑.北京:三联书店,1997.第292 、205 、290页.

[6] 林清华.台湾的都市状态与影像表达——以蔡明亮的电影为例.东南传播,2006(4).

[9] 杰姆逊.后现代主义与文化理论.唐小兵译.北京:北京大学出版社,1997.第228页.

[10] 焦雄屏编著.台湾电影90新新浪潮.台北麦田出版社,2002.

[11] 闻天祥.光影定格——蔡明亮的心灵场域.台北恒星国际文化事业有限公司,2002.第103页.

[12] 哈贝马斯.公共领域的结构转型.曹卫东等译.上海:学林出版社,1999.第17页.

[13] 转引自安德烈·戈德罗,弗朗索瓦·若斯特.什么是电影叙事.刘云舟译.北京:商务印书馆,2005.

[14]黄樱芬.90年代台湾电影的美学辨证.电影艺术,1997(1).

[15] 孙慰川.当代港台电影研究.北京:中国电影出版社,2004.第237页.

(编辑:杨帆)