复活节岛阿胡汤加里附近的巨型人像,一般认为是在1600-1730年间由波利尼西亚的原住民纳帕努伊人(Rapa Nui正是当地人对复活节岛的称呼)雕成的。

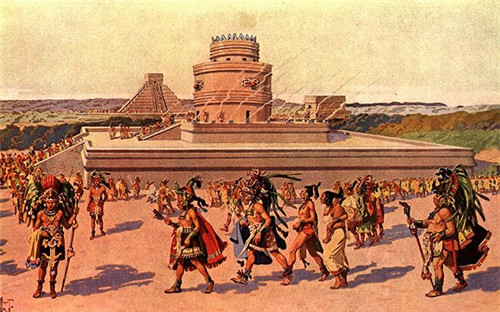

在一般人眼里,玛雅文明衰亡的故事大概是这样的:他们没法对付不可阻挡的气候变迁。极端干旱经久不退,农作物颗粒无收,许多人口过量的城市因而崩溃。按历史研究者理查森·吉尔在2007年的说法,“他们对此束手无策。食物和饮用水最终用尽——然后他们就只好死掉”。接着,密林渐渐覆盖了原有的城市。其宫殿与金字塔,直到19世纪才被不畏艰险的探险家们重新发现。

与此类似,我们都知道复活节岛的居民砍掉了岛上所有的棕榈树,用来为这块与世隔绝的小岛上为数不多的农地腾出空间,以便养活日益增长的人口,以及安置他们那些独具特色的巨型人像(moai),但却没意识到这是在竭泽而渔,反倒降低了粮食产量,最终令他们与大海的恩赐永远无缘——连逃跑的机会都没有。18世纪时发现此岛的欧洲人就万分好奇:生活方式如此原始的一群人,如何能发展出高度发达的文明,进而足以造出如此庄严雄伟的石雕?

这些故事在大众媒体上屡见不鲜,包括标题党色彩颇浓的纪录片——如历史频道的《谁杀死了玛雅人?》或BBC的《上古大灾变:玛雅人的灭亡》,而关注环境及永续发展的书籍也经常提到这类故事。贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)的畅销书《崩溃:社会如何选择成败兴亡》不过是无数类似作品中的一例而已——其听众数目亦难以估量。类似的故事并不少,涵盖了其它许多古代社会,如美国西南部的普韦布洛人(Puebloans)、印度河谷的哈拉帕人(Harappans),或古代的美索不达米亚人。有论者甚至声称,气候变迁乃是导致玛雅人灭亡的最大元凶,而其他人如戴蒙德等则认为森林退化和环境损害才是主要的原因。

这类故事一般被当成警世寓言,意在恐吓并告诫我们改正一些错误的行为方式——否则便会让我们的地球文明走上不归之路。它们主张一种有关环境责任的伦理学,若对之熟视无睹,则我们将自讨苦吃。此外,它们通常还侧重关注气候变迁、由人类引发的环境影响以及人口爆炸,这并不奇怪,因为这三个问题都是当前困扰着全球的重大麻烦。这些故事也特别有吸引力,因为以灾难为基础的寓言乃是古今中西皆有的文化现象。媒体三天两头就给我们制造各种真假难辨的灾难印象:地震、饥荒、瘟疫、海啸等等,在文化生产与传承的过程中,这些故事又被各种添油加醋,弄得面目全非。当我们思考某个文明的崩溃会是什么样子的时候,一系列业已编排妥当的观念与印象,就立刻浮现了在我们的脑海中。

问题是,这些故事靠谱吗?玛雅人和复活节岛岛民真是那样消失的吗?在许多考古学家看来,文明灭亡并不那么简单——越是仔细阅读这些故事,就越会感到它们并不可靠。著名考古学家莫蒂默·惠勒爵士(Mortimer Wheeler)早在1966年的《印度河流域诸文明及其后继者》(Civilisations of the Indus Valley and Beyond)一书中便明智地指出:“文明的衰落如同其兴起一般,乃是非常复杂的现象,过度简化只会扭曲事实真相。这条原则可以当成公理来看:文化的崩溃没有一个单一的原因。”

几乎任何学科都会有类似的老生常谈:“崩溃”(collapse)一词有特定的意义,它可能会受到误解或者被剥离语境。不少考古学家遵循科林·伦弗鲁(Colin Renfrew)《社会考古学导论》与约瑟夫·泰恩特(Joseph Tainter)《复杂社会的崩溃》(The Collapse of Complex Societies)的观点,视崩溃为一种短促而剧烈的政治变迁,社会复杂性亦因此而大减,并在全社会范围内引发连锁反应,针对此现象,考古学家们可借助物质文化窥知一二。如果我们从特定社会的“组成部分”,或社会层级中的高低划分等角度来理解“复杂性”这一概念的话,那么“崩溃”对我们而言当然是清晰可辨的。

在《追寻崩溃》(After Collapse)一书中,学者格林·史华兹(Glenn Schwartz)列出了一组考古学家们可能援引来判断崩溃是否发生的条件:“国家分崩离析为一系列更小的政治实体;城市中心局部荒废或彻底被抛弃,其凝聚力有所减损或完全耗尽;区域经济体系崩坏;意识形态教化失败”。戴蒙德这样的非考古学家则侧重于从生态视角来看待崩溃,所谓文明崩溃很大程度上就是其人口的崩溃——大量人民死亡,当然也伴随着文化、政治和社会的巨变。考古学家们也可能视人口减少为界定崩溃的指标,但这项指标在他们眼里的重要性相对较低。

以古希腊青铜时代晚期的迈锡尼文化为例。大约在公元前1400年,一系列以大型宫殿为核心的国家渐次出现。宫殿的核心部分是中央大厅(megaron)。国王在大厅里落座,内设大型火炉,四周各有一根木柱支撑,王座位于大厅右侧正中央。这些宫殿通常装饰有精美的壁画。爱琴海人将王权的巩固与建筑设计风格相联系——它是特定意识形态体系的物质化表达。我们之所以能知道这些国王的存在,是因为某些宫殿保存有一些泥板,它们以线形文字B(早期希腊语的文字表达形式)写成,扼要地记载了物料往来或储存方面的信息;而这些记录里经常提到名为“wanax”(也就是迈锡尼文化中的统治者)的人,此人享有人事任免权,可决定谁有资格参加祭典,且拥有大量土地。

到公元前1200年前后几十年当中,有许多宫殿毁于大火——迈锡尼人、梯林斯人(Tiryns)、皮洛斯人(Pylos)等等通通未能幸免。尽管某些地方又加以重建——当中以梯林斯人最为明显,他们在早先的中央大厅地基上建起了新宫殿——但其建筑形式却变化甚大,火炉与立柱都消失了。线形文字B也不见使用,我们据此便推测其背后的一整套体制也终结了,或至少在相当程度上衰落了。皮洛斯的宫殿——此地位于疆域辽阔的迈锡尼亚(Messenia)王国的中心地带——则完全被遗弃。在这一“后宫殿时代”,全希腊范围内类似场所的数目急剧减少(此说显然对希腊境内不设中央宫殿的地区无效)。迈锡尼国王们曾经兴建过的圆顶墓(tholos,也称蜂窝墓)、大型要塞或诸如桥梁、港口、排水系统等公共工程,均已无人问津。以此观之,我们无疑可以使用崩溃一词来形容公元前1200年前后发生在迈锡尼-希腊的一系列变化。

但文化也有前后传承的一面。迈锡尼的陶器风格保留了下来,这一传统在被后来者取代以前,继续活跃了一百五十余年。宗教也得以维持:许多青铜时代晚期的神祗如宙斯和波塞冬在之后的历史时期中仍受到人们的敬拜。诸多聚落的衰败很可能反映了公元前1200年前后的争战与不稳定局面,它一直持续到12世纪;乡村地区的规模总体上也有缩水,大群人口在某处定居并发展出大型聚落的现象较为少见。考古学家对此心知肚明:有时我们只是没法找到靠谱的证据而已——就某些时代和地点而论,的确难以清晰辨认其人民与社会的形态。尽管其人口极可能随时间推移而渐次减少,但青铜时代晚期的希腊人也绝非一瞬间就消失不见了。

虚假的“崩溃”

我们关键要看到以下两点:基于宫殿的意识形态终结了,与之相关的符号系统也遭到有意拒斥。迈锡尼人本可保留线形文字B或中央大厅式的建筑,但他们并没这么做。原先形容国王的wanax一词,在某个时间点上被basileus这个词取代了,该词与迈锡尼时代的文字系统并无多大关联。公元前1200年之后的统治者有迥然不同的行事风格——他们或许根本就不打算继承原先的政治权威。至于对崩溃的感知是否强烈,则要视特定人员的社会地位而定。对小农而言,这一变化可能无足轻重,文化的崩溃在他们眼里可能只是不用再参加官方主办的庆典或工程项目,以及不用再定期向官府上缴某些物资了。

某些论者可能更倾向于将迈锡尼文明的崩溃归罪于气候变迁或环境破坏与人口过量增长的相互作用,而这使得诸王国没法长期持续。但支持此论的证据实在太有限且高度争议。例如,目前尚无证据表明当时的希腊人口已经高到一个资源难以为继的程度——青铜时代晚期尤其不是这样。另外,几乎没有上古时代的气候学证据表明公元前1200年左右发生过足以危及社会稳定的超大规模干旱,有的话也跟当时希腊曾发生过文明崩溃的区域不相重合。旱灾的确是存在的,但主要发生在亚得里亚海和以色列,勉强能跟希腊扯上关系的只有两处,一处在希腊中西部的武尔卡利亚湖(Lake Voulkaria),另一处是东爱琴海。

可见,希腊的状况在任一时间点上都具有丰富的内部多样性,东地中海地区乃至整个地中海周边的复杂性就更不消说了,有鉴于此,目前我们手里的证据不足以支撑“气候变迁导致文明崩溃”这一假设。目前这方面的研究在希腊逐渐热络了起来,但即便我们能找到更可靠的气候变迁证据,也未必能以一种足够有说服力的方式将它与文明崩溃相联系——除了两者在同一个时间点上发生以外,我们还能有什么别的推论?有些学者曾萌生过“过度开垦导致了土地退化……及滥砍滥伐”的想象,但别的学者则指出现有的考古学与文本证据表明当时既无农业生产方面的麻烦,亦无食品短缺现象发生。上述活动影响最为严重的地区是东伯罗奔尼撒的阿尔戈利斯(Argolid),但即便在这个地区,梯林斯周边持续不断的兼并与扩张活动也说明此地并未面临基本的生存问题。

此外,我们也要揣摩一下“崩溃”一词的应用对象——究竟是什么崩溃了?最常见的说法自然是“文明崩溃”,但此说欠妥。更准确的说法应为“国家崩溃”。国家显然是个形态分明、清晰可辨的“单位”,但文明则要模糊得多,它只是宽泛地指代一系列的传统或习俗。许多历史学家——包括历史学泰斗阿诺德·汤因比的12卷本《历史研究》——都试图赋予“文明”以确切含义,但结果却众说纷纭、莫衷一是。如上文所述,迈锡尼人的国家崩溃了,但其物质与非物质文化却有相当一部分流传了下来,这样来看的话,说他们的“文明”崩溃了,恐怕是成问题的。同理,再以埃及、希腊或罗马“文明”为例,他们显然也没崩溃——只是随着环境与价值观的变化而转型了。我们可能会对某一界定文明的方式有所偏爱,如诉诸特定的建筑、艺术或文学风格——如金字塔、神庙、圆形竞技场等——但这不过反映了我们自己的价值观与兴趣而已。

这个道理也适用于玛雅人和复活节岛人。对这两群人而言,文明与国家都是相互混杂、难解难分的。玛雅人的世界是异常辽阔的,从相对干燥的尤卡坦半岛到河流密布的南部低地再到安第斯山脉深处,都有他们的身影。在这个古老世界的内部,各城市与君主皆处于广泛联系之中,强国影响力更大,而弱国只好仰人鼻息。其中约有60-70个“独立”国家存在;且各有各的兴衰起落。这个世界比青铜时代晚期的希腊要大得多,也要复杂得多。

让我们仔细来观察一下玛雅人:在长达大约三个世纪的时间里(公元750-1050,即中美洲所谓古典终结的时代),许多国家接连崩溃,不存在一个急促的、一次性的文明崩溃。玛雅文化圈中的国家崩溃了(尽管并非全部如此),其文化当中与神王(divine-king)有关的意识形态遭到拒斥——而这也意味着物质文化将会有相应的变化。纽约州立大学的詹姆斯·艾莫尔(James Aimer)与加拿大特伦特大学的盖尔斯·伊安诺涅(Gyles Iannone)皆为玛雅研究专家,二人最近提出一项观点:玛雅世界的崩溃乃是一个在“各不相同的时间与地点”渐次展开的过程。

有时,我们也能得知某场崩溃的详细过程,如坎古恩人(Cancuen)的灭亡,他们主要在玛雅低地南部的帕西恩河(Pasion)流域活动。大约在公元800年左右,其城市发生了惨烈的战斗——守备一方基本处于猝不及防的状态。以圆木及石块制成的障碍物还未完工,战斗就已经开打。该地附近出土了一些枪头,遗骨上亦有枪刺或斧斫痕迹。守城方最终战败,城内统治者与贵族尽数被戮,其遗体与御用器具一道被掩埋于蓄水池中。国王坎·马克斯(Kan Maax)与其妻(推定如此)则葬在附近一座较浅的坟墓里。城内的主要建筑与纪念碑均遭到系统性的污损或摧毁,整座城市被遗弃。

玛雅人没有消失

坎古恩出土的考古学证据为我们展示了一场急剧的崩溃——一个玛雅国家及其精英阶层暴死。战败者无疑受到了极大的恐吓与创伤。据华盛顿大学圣路易斯分校人类学家大卫·弗莱德(David Freidel)推测,战斗在敌人面目不明的情况下就忽然开打,它“究竟是贵族政变,是农民暴动,抑或是外敌入侵……我们一无所知。”惟一能做的就是猜测一下进攻方的动机。

贾雷德·戴蒙德( Jared Diamond),人类学家,《崩溃》一书作者。

尽管城市被遗弃,人口随之减少,整个古典的玛雅生活方式亦发生巨变——拥有至上权威的神王统治(k’uhul ajaw)终结了——但玛雅人并没消失。当16世纪西班牙人抵达当地时,他们仍在原处生活,其社会结构也相当复杂。城市以及商贸活动仍然存在,而玛雅人也以书籍形式将一代又一代人的智慧结晶保存了下来。在崩溃时期及其后,新城市开始成长起来(或重建),如尤卡坦半岛北部的奇琴伊察(Chichen Itza)、玛雅潘(Mayapan)和乌斯马尔(Uxmal),当地豪强之间的争斗也仍在继续。每过一段时间,精英群体或全部居民便会抛弃某座城市。造成该现象的诸多原因有:内战、政变、饥荒或疫病。从玛雅潘的历史记录上我们得知,名为“西乌”(Xiu)的贵族部落杀光了对手“可可姆”(Cocom)部落的人,一般认为这就是该城于1441-1461年间被遗弃的理由,不过它在此事发生前的200年里也曾受到地方性疾病的折磨。或许坎古恩和其它玛雅古城都碰上了类似的麻烦,致使其逐渐崩溃并最终遭到抛弃。

1697年,也就是距离坎古恩大战大约900年以后,西班牙军队灭掉了最后一个独立的玛雅王国——伊察斯(Itzas),该国以建立在小岛上的城市诺赫佩顿(Nojpeten,又名塔亚萨尔Tayasal)为中心。身为基督徒的西班牙人摧毁了他们所发现的异教“偶像”,但没有杀掉各王室成员。诺赫佩顿的末代国王阿赫乌·坎·艾克(Ajaw Kan Ek)被俘,后来受洗并更名为胡塞·帕布罗(Joseph Pablo);他还学习了西班牙语,最终在殖民城市圣地亚哥-德-瓜地马拉(Santiago de Guatemala)去世。一心毁灭古代玛雅文化的,正是信奉基督教的西班牙人——数以千计的玛雅书籍被焚毁(目前留存的只有四本),许多玛雅家庭被拆散,孩子被送去接受强制再教育。但即便如此,也仍然有数百万玛雅后裔在今天的中美洲生活。

玛雅文明崩溃说是个彻头彻尾的错误——并且还牵涉到不适当的推论——即玛雅人全部消失了,其崩溃后的文化无关紧要或不值得重视。历经许多小规模的崩溃,玛雅社会也在不断转型,从其古典时期、古典终结时期一直演进到了后古典时期——以五百年为限,从欧洲历史里任意截取一段来对比,这样的发展也丝毫不令人意外。西班牙人到来之后,玛雅社会的变迁也未曾停息,而是经过了殖民时期而逐渐演变为今天的状态。若我们坚持认为玛雅社会所谓的古典时代就是惟一具备关注价值的时期,那也不过是我们的选择性处理而已——但这个观点本身就是有待考察和追问的。

复活节岛的迷思

复活节岛的故事也是西方人最喜爱的崩溃传说之一,如今很多人用它来告诫我们要警惕生态灾难,提醒我们不当地对待地球环境所带来的各种危害。这个故事描述了一个从生态崩溃到人口崩溃再到政治与社会崩溃的过程。人们无力再去移动那些对岛民生活至关重要的巨像,它们就此被抛弃或推倒——某些留在拉诺拉拉库(Rano Raraku)采石场的巨像甚至未能完工。接下来,一种新宗教“鸟人教”(Birdman cult)占据了统治地位。千万人因此而死去。最终存活下来的2000余人,仅能维持一个高度不发达且目不识丁的社会,过着极为匮乏的原始生活,甚至只好以老鼠为食,曾经的辉煌文明一去不复返。

然而,我们对岛民生活方式的描述与评价,几乎全是主观臆断。早期到访此岛的人们反倒有一些不同的看法,岛民的生活在他们眼里并没有这么简单。1722年来到这里的荷兰探险家雅各布·罗格维恩(Jacob Roggeveen)就认为“他们的甘蔗、家禽、山药和香蕉储量均十分充足”,且拥有大鱼、螃蟹、贝壳以及为数可观的新鲜水源。在他看来,岛上土地因火山堆积而相当肥沃。当然,悲观一点的描述也是有的,但岛民的运气肯定会有好坏之别,年景亦有优劣之分,不同年份的到访者观感有异,不能一概而论。

岛民们开发出了一系列高效的农业生产及生存策略。他们建立了名叫“manavai”的花园,四周设有围墙,以缓解大风和湿气的侵害,更能够运用石料覆盖技术(lithic mulching),将大大小小的石子铺在地上来延缓水土流失及保温。考古学家在岛上的海滩与高地上找到了不少这样的“农场”。食用老鼠则是另一种理性的生存策略。我们可能会觉得这有些恶心,但这只是文化上的过敏反应——罗马人也曾经吃过睡鼠(dormice),它也是啮齿类动物,但我们却不会为此习惯而感到恶心或认为罗马人的生活方式特别原始。

“但凡有白人立足的地方,原住民都死去了”

岛民的造船技术也很好地适应了他们的资源禀赋。他们当然没法造出大型独木舟——但这不过是条件所限而已,具有不可抗力性;棕榈木显然不适于用来造这种船。为此,岛民们将小块木材粘接或捆绑在一起,造出了3-4米长的小船,可搭载数人在数十公里内的近海区域航行。目击者曾指出这些小船容易漏水,且维护需求过频,但它们总归可堪一用。在1722-1870年间,不少到访过复活节岛的人都有着类似的回忆,岛民们无疑在更早的时期就已经有能力造出这些船只了,这显然是一项源远流长且具有实用性的传统。

西方人到访之前的复活节岛文化,当然也经历了变迁(凭什么不能如此?),但它是否有崩溃——无论是从人口还是从文化意义上讲——则不甚清楚。从总体上看,岛上不大可能存在过统一且具有复杂结构的国家,因此便自然没有国家崩溃一说——晚近一点的时候倒是有酋长。研究复活节岛的专家特里·亨特(Terry Hunt)表示,岛上的人口长期维持在4000左右,基本未见增长——这个数远远达不到令生存难以为继的地步。目前而言,尚无足够证据来支持“西方人到来前此地曾发生人口崩溃”这一论断,而这正好是生态灾难叙事的核心论点。岛民们确实没有继续造雕像了,但现存雕像的重要地位仍然维持了将近一个世纪;从敌人想要推倒雕像,以便象征性地“杀死”它们并夺取其权力这一点即可看出其端倪。1722年时,大部分雕像还是立着的,但到了1744年则有部分被推倒在地。1750年时仍有20尊雕像矗立,1830年只剩下8尊,到1868年时就已经没有立着的雕像了。易言之,在1680年之后的这段日子里,崩溃虽不时发生,但巨像文化本身仍然“活着”。

岛民们面临的真正问题既非气候变迁,亦非生态环境恶化,更非生活方式的不可持续性——再一次地,带来灾难与变化的乃是外来者。他们带来了动物、疾病与基督教。与玛雅人的遭遇类似,复活节岛的文化也被摧毁了。奴隶贸易令人口数量大减。1862-1863年间,许多岛民被绑去秘鲁做工,或被抓去钦查群岛(Chincha Islands)采集鸟粪。到1864年,岛上只剩下750人。如果说有什么崩溃的话,那么这就是了。

正如英国皇家海军“黄宝石”号(HMS Topaze)舰长H·V·巴克莱(H V Barclay)1868年所言:“无论是在北美还是在复活节岛,但凡有白人立足的地方,原住民都死去了,这是一件非常悲惨的事。”

与更受考古学家认可的那些复杂、精巧且结论较为谨慎的叙事相比,为什么这类有关文明崩溃的“大灾变”故事特别能吸引人?至少在20世纪早期,我们就开始思考全球人类的终结问题。在流行文化与学术界均有阅历的现代未来学之父H·G·威尔斯(H G Wells)1902年在伦敦为英国皇家学会开设讲座时指出:

“要论证某件事物一定不会令人类灭绝是不大可能的;为何黑暗就不能立即降临,让我们的一切梦想与艰辛付诸东流……考虑一下外太空来客、瘟疫、大气层出毛病、彗星尾巴扫过带来的毒气、地球内部的蒸气忽然爆发、以人类为食的新型动物、某些药物、或者人类一夜间精神失常也是有可能的。”

从所多玛和蛾摩拉被愤怒的上帝焚毁,到亚特兰蒂斯因巨震而沉入海底,各种有关大规模毁灭、社会解体以及文明崩溃的故事,深深地根植于我们的文化中。不管其真假如何,它们总归是西方社会最广为人知的两个故事——富有戏剧性、易于构想且形象生动。庞贝古城毁灭的故事长久以来也吸引着不少听众,甚至还因此而衍生出各种“火山娱乐”项目:例如爱德华·鲍沃尔-李敦爵士(Sir Edward Bulwer-Lytton)1834的名作《庞贝城最后的日子》(The Last Days of Pompeii)就描述了舞蹈、烟火与喷发中的火山交相辉映的盛大场面,与此相关的电影、纪录片、畅销书以及学术著作更是不可胜数。

文学与电影对塑造及维系现有的崩溃话语也起到了重要的作用——文学作品的例子包括玛丽·雪莱的《最后一个人》(1826)、杰克·伦敦的《猩红疫》(1912)以及近来玛格丽特·艾特伍德的《羚羊与秧鸡》(2003)、科马克·麦卡锡的《路》(2006)以及莎拉·霍尔的《卡胡兰军》(2006)等。在电影界,灾变、灾后余生或一般性的灾难题材深受欢迎——它们经常直击当代人的关切:彗星来袭或是气候变迁——如《惊天快劫》、《2012》、《后天》、《传染病》以及2015年的《末日崩塌》等等。这类故事几乎达到了经久不衰的程度:理查德·马特森1954年的小说《我是传奇》更三度被搬上好莱坞银幕。我们醉心于探索这类问题:假如我们的社会制度与生活方式彻底终结了,那将会是何等样貌?假如真的有“惊天大事”发生——我们该怎么办?又该有怎样的价值观?

“崩溃”迷思背后是什么?

我们天生就继承着某种文化惯性,视过去的崩溃为灾变事件。对人类这种爱讲故事的动物来说,文明崩溃的传说很有吸引力——内在的连贯性赋予它强有力的叙事逻辑。但我们对古今各类崩溃的思考,也有一个心理学维度。回望过去,我们会为自己当下拥有的科技和道德水准而自豪,这进一步增强了“时代在进步”的感受。有时甚至还会抱有一丝幸灾乐祸的心态。当回过头来想象不远的将来可能发生的崩溃时,我们又觉得自己俨然处于历史转折的紧要关头上,体认到自身的重要性——当下正是关键时刻,而我们具有扭转乾坤的巨大力量,无论这种力量是正面的还是负面的。

无论是玛雅人与气候变迁的故事,还是复活节岛岛民与生态破坏引致的自我毁灭的故事,都非常符合那些想要以戏剧性的论证来阻止我们不当地对待环境的当代人的口味,当然这也并非不可能是人类文明的真实命运。这些故事戏剧性强、方便媒体传播且易于口耳相传,并含有道德与实践方面的教诲,得以在有关环保的文献著作以及大众媒体上频频亮相。人们也倾向于用这种思路来解释其它类型的崩溃。然而,这类故事实际上令过往历史及原住民为己作用,将其重构为一种以现代西方为中心的寓言。它们长于渲染所谓前现代以及非西方社会的失败,但却甚少强调后者在诸多困境下所展现出来的韧性,或只字不提现代人在后者缓慢的文化灭绝过程中所扮演的角色。

国家会崩溃,但文明或文化则只有转型一说;一代又一代人生存下来,并发展出因应的策略——他们有选择地保存了自身文化中的某些成分,并拒斥了另一些成分。即便要冒着不受大众媒体欢迎的风险,考古学家、历史学家以及其他人仍有义务讲好这些人的故事。而那些喜好以春秋笔法来为道德目的服务的作家们,也需要慎重对待其作为及言论——他们应当尽量去呈现历史真相,而非将其剪裁为各种耸人听闻的理论。

大文豪塞万提斯1617年在《贝尔西雷斯和西希斯蒙达历险记》里写道:“审慎的人在预断未来时既要参考历史,也要借鉴当下……”回过头来看,我们对眼下的问题其实心知肚明:人口爆炸、社会及生活方式愈发复杂化、脆弱化。我们不一定非要透过别人的历史来吸取教训。历史上由环境因素引发的崩溃几乎得不到证据支持,西方人在地理大发现时代的各种暴行倒是证据确凿,然而大家却一窝蜂地关注前者,这恐怕是于理不通的。或许我们应当扪心自问一番,好好想一想自己究竟应该从历史中学些什么。

(编辑:王怡婷)