有时候我们会把诗形容成生命的一种特写。有些诗人能充分展现这点,但丁就是一例:他可以把普世皆同的事物变得风格独具,为想象力描绘出轮廓,并将生硬的历史素材转变成美丽的事物。

但诗也会令人生厌,更常有人对诗不屑一顾,直接承认“我不喜欢诗”。一些比较世故的人则会说:“不好意思,我真的不喜欢诗。”何况有些人也只是说说,并非真心觉得不好意思。另外一种可能,则是像听完现代爵士的反应一样,会若有所思地说:“其实我挺喜欢诗,但从没搞懂过。”会这样想,通常就是认为诗没什么用处,连诗人奥登也写过“Poetry makes nothing happen”。

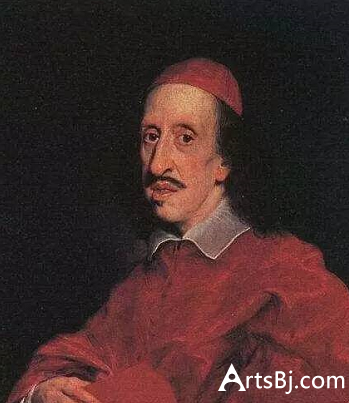

诗人奥登

但事实真的如此吗?其实刚刚的那句话,如果改变语调的抑扬顿挫,便会产生不同的读法。试试看用音调分别去突显poetry、nothing、happen 等词,这才是诗人所谓读诗的方法。我猜奥登那一句话的意思是说,在物质世界中无所用的诗,在物质世界以外却大有可为。

我先前也已经指出,诗可以活化心智,并充分利用语言的灵活性。诗也可以将原本难以言说的情感具体表达出来。诗甚至能够带来宗教仪式般的慰藉。所以诗人常常会担任发言人——事实上,他们要成为历史学家、艺人、魔术师、治疗师、教育工作者、宣传家和惑众者,也不是不可能。

真的非得谈诗吗?

我们往往只有在和诗人交谈时才会聊到诗——但除非你自己就是诗人,否则哪有机会和诗人打交道?

要了解诗人得先知道以下三点:第一,诗人满脑子都在等待灵感,因为灵光乍现的那一刻,他们会突然顿悟自己和过去的关系、与某地的关系、跟某人的缘分。此外,诗人的心灵都饱受创伤,只能借由创作来疗伤。第三点,套个老掉牙的笑话,就是会开车的诗人,写的诗一定有问题。

但其实还有一种情况会聊到诗,而且还更常见,那就是和自己对话。一件小品创作便可能十分隽永,我记得自己十几岁时就发现这件事了。一段诗句可供人细细品尝、反复推敲、再三思量,那感觉就像含在嘴里的一颗糖果,散发出了久久不退的好滋味,超乎想象。随意挑一首诗句来品尝,便足以让你玩味良久。

丁尼生写的无韵诗《尤利西斯》最后几行诗句如下,这些句子不是取材自荷马史诗,而是脱胎于《神曲》的《炼狱篇》:

That which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,

Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.

我们仍是我们,英雄的心

尽管被时间消磨,被命运削弱,

我们的意志坚强如故,坚持着

奋斗、探索、寻求,而不屈服。

(引用飞白的译文)

丁尼生

最后一句听起来信心昂扬, 然而克里斯托弗· 里克斯(Christopher Ricks)这位当今诗评大师却表示:“末句暗藏着另一层解读,它大声疾呼却被刻意压抑,意即‘奋斗、探索,然后屈服,不再寻求’,这与原句貌似相同,实则大异其趣。”虽然不是所有人都相信这个说法,但由此可见,一句诗可能包含两种力量:一是原先的韵律,二是韵律产生的反作用力。而正是这种反作用力,使诗即便复杂,仍能满足人心。

诗最受读者喜爱之处,在于音律、结构,以语言产生的火花。诗中常有丰富的辞藻,能使人愉悦,并产生力量。诗人艾略特曾写道,一首诗能在读者理解之前就先打动读者,而他自己的诗作便是很好的佐证。就学术观点而言,艾略特的诗作充满神秘,而他又善于用古怪的角色叙事,因此读者常看得一头雾水。但他那些最晦涩难懂的诗句,却也常常为人引用。

举一个比较极端的例子,我本身只略懂德文,还有很大的进步空间,但我照样可以欣赏奥地利诗人里尔克(Rainer Maria Rilke)的诗句,像是“Befiehl den letzten Früchten voll zu sein”,或德国诗人布莱希特(Bertolt Brecht)写的“Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast ”。虽然翻译之后,这两句就没原来漂亮了——分别是“命令这些剩下的果实成熟”,以及“望望那墙上的钉子,那被你敲进去的钉子”。顺便介绍一下布莱希特,他是着名的剧作家、剧场理论学者,但在德国,他最受到推崇的则是诗作。

布莱希特

还有一点我一定要补充:苏格兰作家欧文·威尔逊的《猜火车》,主角马克在火车上就是凭着大谈布莱希特,让在场几个妇女另眼相看。实在令人佩服!

诗如何影响读者?

诗能做到的,便是重塑过往经验,让人更了解原本熟知的事物。诗教导读者如何看得更仔细(所以詹姆斯·乔伊斯算是位诗人)。维多利亚时代诗人霍普金斯借用了中世纪哲学家邓斯·司各脱的观点,也就是“此”(thisness)的概念,以突显物体独一无二的个体性。例如,注视着一朵花时,霍普金斯会非常清楚他看的是这朵花,而不是其他花。他的诗作中,随处可见他对个体的专注,所以他观察到犹如“丝绸袋子”织成的云、仿佛“发光市镇”的满天星斗、辛勤农夫“湿透的腰际”。

读诗就像是一种顺势疗法,借由摄取微量致病药物,便能抵御病毒,基本上就是“以毒攻毒”的概念。(这种方法在医界尚未有足够的科学根据,比较适用于读诗上。)这个观点早已不新奇了。作家乔治·普登汉姆(George Puttenham)在四百多年前发表的一篇论文中,把诗人比作“医生”。“若能从容地悲伤,也是件乐事”,难过的时候,“悲伤本身”也有助于“治愈心病”。如果别人聊到某诗人,你觉得不太自在,结束掉这话题最简单的方法就是说:“这诗人在我落魄的时候拉了我一把。”若对方不是英国人,一定会想听听到底发生过什么事,那机会就来了,可以借此大聊特聊自己的事;如果对方是英国人,而且还是男性同胞,一想到可能要听人吐露真心话,绝对会反胃,所以聊天内容会自动跳到比较不闷的事情上。

文学批评家哈罗德·布鲁姆提出,诗是“幻想文学的皇冠”,因为诗“给我们当头棒喝……使我们从醉生梦死中惊醒,看到生命有多宽广”。诗不但让我们用不同角度看熟悉的事物,更让陌生的事物看起来平易近人。苏格兰诗人罗伯·彭斯宣告他的爱(指恋爱的感觉和所爱的人),“就像鲜红欲滴的玫瑰/于六月初绽”,传达出他情感的生命力和清新,以及初绽玫瑰的生气。约翰· 弥尔顿描述撒旦被逐出天堂的那段紊乱情节,写上帝把撒旦“从天界奋力丢下一团火焰/带着可憎的堕落之躯燃烧坠落/直入无底地狱,永不翻身/身系坚不可摧的枷锁并受永刑之火”。

苏格兰诗人罗伯·彭斯

这几句诗描绘出撒旦的堕落,全身燃烧坠入地狱之火。念念看,是否仿佛可以听到他落下的声音?我认为,这里关键在于从“燃烧”(combustion)接到“坠落”(down),难免会停顿一下,所以“坠落”一词和原句脱离,读者必须立即接到下一句,以得知撒旦堕落过程全貌。

哲学家能在政治与道德思想的语言上另辟蹊径,诗人最重要的是在情感语言上别出心裁。这说来容易,但要展现出来才算数。

先来看几个例子:丁尼生在他的长诗《公主》(The Princess)中写道,“The dark dissolving human heart”(黑暗的人心渐渐溶解)。我第一个反应是,是心在溶解东西,还是心本身正逐渐溶解?模棱两可能引发诸多联想。另外,心之所以黑暗,是因为藏有秘密,还是因为包藏祸心?这两种解读可不能混为一谈。如果完全不管上下文,这句诗本身就道出了人心而值得玩味。

丁尼生也善于运用情感中的音乐性,在他另一首长诗《悼念集》(InMemoriam))里,他回到了已故友人阿瑟( Arthur Henry Hallam)家中,面对着“Doors, where my heart was used to beat / So quickly,waiting for a hand.”(一扇扇门,我的心曾在此跳动得/飞快,等待着一只手出现。)这首诗乍看之下要抽掉“was”才符合现在语法。但这不代表此诗写得不好,注意在第一个逗点后,诗句节奏瞬间加快,呼应了丁尼生以前一想到即将见面的友人便高兴到心跳加速的情境。阿瑟在他心头挥之不去。诗中未点明是谁的“一只手”,因而更显凄凉。另外“beat”(心跳)和前一句的最后一个词押韵(Here in the long unlovely street,在这条又长又可厌的街道),造成语气先产生小小的停顿,才接到“飞快”的张力。

这样的效果,能使读者更体认心跳如鼓之感。

举一个不同的例子, 美国诗人罗伯特· 洛威尔(RobertLowell)的诗中曾说,“The Lord survives the rainbow of His will”(象征他意志的彩虹即便消逝,主仍存留于世)。彩虹一般可解释为神不再降洪水之承诺,但在这里的意思却不太明确,甚至带有死亡的意味;而这句的关键词在“存留”(survive)。这整句(特别是动词的使用)让人有“这好怪”的反应,而这正是大多数经典之作的共通点。诗句的含义不明,需详加揣摩,其意义多是取决于字词的选取和顺序。

罗伯特· 洛威尔

约翰· 邓恩为赞扬自己的情人,写道:“She is all states, and all princes I, / Nothing else is.”(她是全部的国土,我是唯一拥有国土的王子,/其余的什么都不是。)最后的“其余什么都不是”感觉有点姗姗来迟且刻意,但这正是恋爱中人会用的夸饰,而且简洁到过头了。至于窗外射进的阳光,作者描写为“since thy duties be / To warm the world, that’s done inwarming us. / Shine here to us, and thou art everywhere; / This bedthy centre is, these walls thy sphere.”(既然汝之职责/为温暖世界,亦已温暖了我俩。/照亮我俩,汝光芒即遍及八方;/此床为汝中心,四壁为汝之疆界。)阳光穿越窗帘,斜入房内,照亮了房间和床铺。“其余的什么都不是”,的确,现在诗人成了太阳系的中心。

此外,虽然约翰· 邓恩主宰一切(王子),但没有他爱的女子(国土),握有权力也只是枉然。乍看之下,邓恩描绘的意象显露出他的傲慢,但仔细思量之后,方能发现他对自己所爱有多么依恋。进一步看,便能了解君主的绝对权力,不过满口空话、夸大不实的一场秀。

诗如何传达其“真实面”?

马克思主义评论家特里· 伊格尔顿(Terry Eagleton)认为,所有文学形式中,就属诗“最为隔绝在历史洪流之外”,我想这里的隔绝指的是自成一格。他也觉得,诗是对于“语言本身的探究”,而诗的“字词和其意义的关系,比日常语言更加紧密”,且“字词的意义为何,与我们过去的经验息息相关”。除此之外,诗在理性思维和“危险诱人的不理智情感”之间,搭起一座桥梁。

诗“追求深层含义”,让我们心灵的韵律、意象、念头,都借由诗精确又生动的文字发声。

“精确又生动的文字”说来好听,但有时诗所蕴含的暧昧才是乐趣所在。诗人或许会想让作品读来清楚明白,但若写得模棱两可,仍然能具有相当的张力。伊格尔顿不怎么欣赏的菲利普· 拉金, 有一首诗的开头为“The trees are coming into leaf /Like something almost being said”(树梢快吐新叶了/像话语差点脱口而出),这会让人不禁想问“差点要脱口而出的是什么”这个吞回去的话,我们大概猜得到是“again”(再次),所以原来或许是“The trees are coming into leaf again”(树梢快吐新叶了,周而复始)。

这里看得到希望,却有点吞吞吐吐、犹疑不定。那是怎么了呢?将冒出的新叶是否带有淡淡的悲伤?这里的比喻其实很模糊,因为“差点脱口的话”可能最后还是说出口,但也许就此未说出口,而树梢是确定会长新叶的。尽管如此,这一句诗读起来仍如此真实。就如同拉金所透露的,千言万语可能就藏在文字背后。这样的概念虽然不太精确也不生动,却真实传达了生命“表层以下”的部分。

阿根廷诗人卢贡内斯

最后,来看一下阿根廷诗人卢贡内斯(Leopoldo Lugones)写的:“Iba el silencio andando como un largo lebrel ”(寂静正在移动,好似长型灰狗),为什么是长型灰狗?为什么偏偏是灰狗?寂静真的会动吗?动的了吗?我虽然断章取句,但诗句就是这样,常被大家挪用。不然让大家多认识作者一些:卢贡内斯度假期间服毒(氰化物)自杀,而且他在文学生涯中,先是信奉社会主义,转而相信法西斯主义。但知道这两件事有助理解诗句吗?或许有,但我们不需要知道这些事,因为单单诗句本身就很有意思了,我愿意花时间费心研究一番,看看音调在这诗句中有何效用。

任何诗句都可以玩一个游戏,就是试着改动其中一个字词,看看整句的语气和意义改变多少。前面列出了一些诗的开头,想象一下要是有一个字词不一样,效果会如何:“How do I love thee? Let me state the ways ”(我如何爱汝?且让我一一陈述);“I met a traveler from a distant land ”(我遇见了来自遥远国度的旅人);“My heart aches, and a dozy numbness pains / My sense ”(我心在痛,欲睡的麻痹刺痛着感官)。这些更动大大削弱了原句的力量,且只要抽掉或替换掉一个字,便有伤诗的结构、诗的用意,以及诗原有的真实感。

节选自《如何读懂经典》(楚尘文化出品),原文有删减。

(编辑:王怡婷)