夫妇间的通信多半难以示人。即便着名作家给他们的配偶写起信来,也无多少情趣可言。乔伊斯写给诺拉·乔伊斯的情书,主要因信中猥亵的语言而为人熟知,而不是信的抒情性。在弗吉尼亚·伍尔夫写给她丈夫的信中,只有最后一封信——即“自杀便函”,信中她为“生活中的诸多幸福”感谢他——会在读者的记忆中留存下来。显然,纳博科夫写给他妻子的信则写得异常丰满,令人难忘。这些信几乎总是有趣、浪漫和精练,并不能简化为几句金玉良言。

在《说吧,记忆》中,纳博科夫将往事编织成一块“魔毯”,读者能够折叠或展开,在文本中徜徉。在《天赋》、《洛丽塔》、《普宁》、《阿达》中,他创造出多维度的艺术世界,其中的每一个文本细节奇妙地联系在一起,组合成这些小说各自的时空,并将某种天命观与人类意识相联系。尽管这些写给薇拉的信各有其情景,但这些信展示了一种相似的情景上的完整性。如其中两封——一封始自他们通信的开端,另一封则作为通信的结束——组成一个叙事之弧,跨越了独匠慧心且妙笔生花的四十六年。

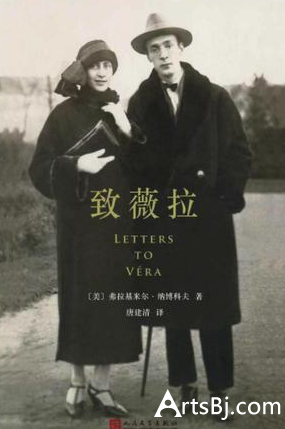

纳博科夫和妻子薇拉

1924年,纳博科夫去布拉格探访家人,他参观了在维谢赫拉德的圣彼得和圣保罗教堂。他对这座城市并无好感,然而他欣赏雕刻在大教堂圣殿门上的宫廷小丑的头像,他写信给薇拉:“我不禁想,那个雕刻家,因微薄的酬金,因阴沉的僧侣的吝啬而受到伤害,他被指令在墙上雕刻,在不改变肖像的情况下,将那些脸处理成了小丑的脸。”1970年,他又注意到了一个修道士的脸——此次兴致勃勃。当纳博科夫和妻子去陶尔米纳度假时,这张脸出现在一家旅店的墙上:“正对你房间的门是个奇特的景观:它是假的,画上去的,从门后,一个相当快乐的白须僧侣伸出头来。”

1960年代的纳博科夫

这些由重复出现的图像所构成的主题性设计说明了纳博科夫个性的连续性,也显示出他的书信风格的一致性。我们翻译这些书信时尊重这两个特性。我们也认同这位大师自己的信条:一个好的作家亦是个魔法师,读者至少应该欣赏甚或识破其骗局。作为一个热心的棋题编写者,一个投入的迷宫制作者,以及一个擅长说俏皮话的人,纳博科夫将他的许多书信变成一种代码游戏,那些短简便函成了小说。尤其在1937年的信中,他那些异想天开的昵称,获得了个性、行程,甚至档案的特征。他去布鲁塞尔、巴黎和伦敦作文学朗读及向出版商推销他的小说,在给薇拉的信中避免直接提及他的收入——即不愿与德国税务局打交道,也讨厌一个可能存在的十分警觉的监管者。所以,他在信中虚构了两个人物来代表他挣了多少钱。这两个幽灵戏仿了他们的创造者,既具有纳博科夫的一些品性又与他大相径庭。格里高里·阿布拉莫维奇在1936年2月13日的信中露面,他“敏锐、务实、秀美”(1936年2月19日信),有家庭,希望在巴黎定居(1936年2月17日信),无法像纳博科夫那样计划去伦敦旅行,因为他拿不到签证(1937年2月4日信)。维克托,另一个幽灵,出现在1937年1月22日信中,他的生平资料并不全面,两周后(1937年2月5日信)他暂时消失了。某种程度上,他与其创造者更接近:因一个耳背的神父的错误,纳博科夫受洗时差点被命名为维克托,他把这个名字给了短篇小说《音乐》的叙述者和主人公,之后又为《普宁》中那位有天赋的年轻艺术家取名为维克托·温德。在信中,维克托比格里高里具有更多的活力,被赶走后很快又出现,挣了更多的钱,并以一种令人眼花缭乱的身份变化,成了一位有血有肉的父亲,名为瓦季姆·维克托洛维奇·卢得涅夫,即俄国侨民杂志《当代年鉴》的主编(“瓦季姆·维克托洛维奇给他父亲几百法郎作为酬金。那位父亲会收下的”)。写下这封有关卢得涅夫的信四年之后,纳博科夫会称赞果戈理创造“次要角色”的技巧,这些角色“由这样的从句......各种隐喻、比较及直抒胸臆所产生”。无疑,他清楚地知道,他自己的书信体散文是很果戈理式的。

1973年的纳博科夫

如同果戈理,纳博科夫不失时机地将生活的一丝一缕——或语言的一词一句——变成一席小说盛宴。甚至他实际的财务状况也用虚构性的花絮来装饰。比利时法郎变形为谢苗·路德维格维奇·法兰克,这位哲学家和老相识,让纳博科夫描写这种货币,仿佛数以百计的人纷纷复制他们自己。他在英国和法国的收入成了“蝴蝶”(在1937年2月5日信中,他谈及收集了“三千只蝴蝶的藏品——至今”),而维克托此刻成了一个蝴蝶专家,在大英博物馆谋得一个职位, 这是纳博科夫梦寐以求的学术天堂,没有经济上的担心及其他后顾之忧。蝴蝶代码最终失去了它的光泽。在1937年春季,他开始写到收藏、储存以及给他母亲寄“书”——即他母亲急需的钱。他的财政密码添加了“期刊”和“书籍”,“页码”——用一系列的语言表示——代表他挣得的不同货币的数量。

《洛丽塔》书封

纳博科夫热衷于将他的收入进行编码,并能够让这种游戏看起来相当普通,相对于果戈理极为丰沛的文学想象,这种游戏甚至有点俗气。但他书信中的大部分文学虚构源于戏谑行为,而非实用主义。1926年,当薇拉去德国南部一家疗养院进行治疗期间,他发明了一大群小动物,有些名称闻所未闻,是从他为薇拉煞费苦心所取名称中衍生出来的,每封信中均出现新的称呼。这些“小动物”中,许多确实很娇小,属于猫科及犬齿类动物——如“普齐”(Pooch,Poochums),一种杂种小狗,1925年至1926年,纳博科夫给妻子取的绰号。另一些名称显然与人有关,如塔夫蒂夫人(Mrs. Tufty),一个穿着时尚的人;再如达令先生(Mr. Darling),一个口齿不清、天性敏感,书信中“字谜部”的德裔“编辑”,他暗恋薇拉,因她对“他的”数量众多的字谜和文字游戏懒得理睬而耿耿于怀。达令先生躲在字纸篓里哭泣,或者胆大妄为地想借纳博科夫的笔在信中给心爱的人写上几句,这些都是艺术的神来之笔,就像达令本人,虽有名字,但避免归类。这犹如在艺术上走钢丝,是“生命生成”的小说实验。

附纳博科夫写给薇拉的一封信:

ALS,2页

1930年5月16日

布拉格寄往柏林西区莱奥波德街27号冯·巴狄利本夫人转

我温柔的野兽、我的爱人、我的格润妮金:

没有信的每一天都让我越来越悲伤,那就是为什么我昨天没有给你写信的缘故,读了有关天鹅妈妈和小鸭子之后,现在感到很后悔,我的迷娘,我的美人。于我,你始终就像蒂尔加腾大公园、像栗子、像玫瑰。我爱你。这儿有臭虫和蟑螂。昨天,我刚关灯,就觉得面颊上痒痒的,一种软须的触碰。打开灯,是蟑螂太太。另一天,我去参加“斯基特?波耶托夫”的晚会。与奇里科夫、卡达谢夫、聂米罗维奇—丹钦科重拾友谊。他,即聂米罗维奇很衰老。我遇到一个秃顶的犹太人(很小心地掩饰他的犹太特性),“着名”诗人拉索斯。艾斯纳朗诵了几首诗——用了古米廖夫风格,如“红脸水手”、“朗姆酒”和“地图”,充满了最新的陈词滥调,声音洪亮;总之你能明白这是多么令人讨厌。而我跟拉索斯无话可谈,跟这样一个人交谈实属愚蠢,他的名字现在等同于蹩脚诗人。他这样跟我说话:“他们把你比作我……”既让人同情又令人作呕。读了许多诗人和女诗人的诗,所以我觉得就像我们的“诗的”聚会:都一回事,真讨厌。吻你,我的甜心,我的爱人。我想到,波德莱尔生活中从未见过一头“幼象”,是吧?哦,当然不乏这些“如今我们之中……” “我们的贵宾……”等等。这会使基里尔脸红。但我觉得比所有诗人和作家更有趣的是费奥多罗夫,又是一位昆虫学家,满腔热情,知识渊博,他和我马上开始像夜莺一样同声唱起来,让我们周围的那些人目瞪口呆。试想,他们刚卖了他的藏品来还债,他真是穷困潦倒。我不知道我是否会在周二朗读《昆虫采集者》。我肯定会读《眼睛》(妈妈已有此书)第一章。奥尔加还没有答应出席。我会朗诵几首诗。基里尔学习很好。他并不打算学工科。他想要成为一个自然科学家,如去非洲防治疟疾。全家去影院,我们看了那部舍尔曼曾风趣地谈论过的电影(戒指从她手指上滑下来,对应了女人的“堕落”)。母亲向我详细说明了赖莎对我们所说的有关某个老头和某个老太的事情。显然,母亲保守这个秘密长达十五年,那是发生在柏林的一个很严重的丑闻。多尔戈夫将军(就是读自己小说的那位)说些“闲话”,口气像我祖母。埃琳诺契卡刚来,一脸天真地问,弗兰德里亚在哪儿。啊,我的幸福,你不在身边我是多么难忍。你是我的生命。走近安哈耳特车站就让人受不了。你拿到钱了吗?我的甜心,我多么渴望吻你……

弗拉基米尔

节选自纳博科夫写给妻子薇拉的书信集《致薇拉》,人民文学出版社,2017年3月。

(编辑:王怡婷)