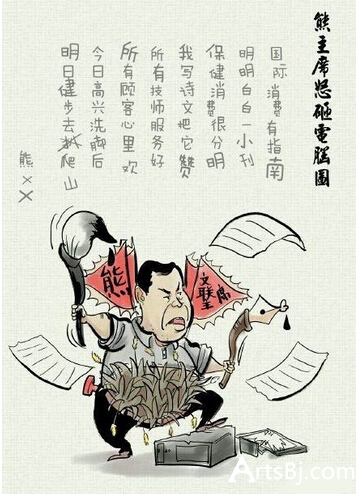

近日,耒阳文联主席熊艾春因在网络贴出自己的诗歌受到网友嘲笑,一怒之下砸掉了网站办公室电脑,还留下“熊艾春怒砸社区电脑”的字条,其中的“砸”字竟不会写。此事一经曝光,更多网友加入吐槽行列,还与这位主席斗起了诗。评论人马小盐认为网民的赛诗是一种无奈的话语颠覆与反讽。体制内文化官员的“老干部体”诗歌是无产阶级革命后的产物。顺口溜、俚语本是民间语文,任何时代都不是诗歌界的主流。四九之后,无产阶级翻身做主,民间语文中的俗文化因为政治因素登堂入室。如今很多体制内官员与文人,从小读此类诗歌长大,无产阶级美学耳濡目染地融入了他们的血液与骨髓,成为他们的文化基因与文化记忆。在体制内,熊艾春式的诗歌一抓一大把,不会写“砸”字的文联主席,不会是最后一个,也远远不止是最后一个。

耒阳文联主席熊艾春冲冠一怒为差评的砸网站事件,一时荣登互联网各大门户网站的头条。与此同时,熊艾春的所谓诗歌,几乎成为互联网民众的狂欢药引。网民们争相赛诗,一比高下,恍然进入了大跃进时期的赛诗盛宴。但网民的这种赛诗热潮,显然与大跃进时期的革命情怀截然不同,它是一种无奈的话语颠覆与反讽:对体制内文化官员的文化水准的大声嘲弄,对“老干部体”诗歌忍无可忍的反讽。

其实,熊艾春这样的诗人,在体制内不少。我在杂志社工作,常常看到诸如此类所谓诗人的诗歌作品。不是一两个文化官员在写熊艾春这样的诗歌,而是很多体制内诗人都在写这样的作品。他们不但把顺口溜、俚语、口水当作诗歌,还以写这样的诗歌为荣。在我看来,此类诗歌,本质上是无产阶级革命后的产物。顺口溜、俚语之类的民间语文,在四九后迎来了专属于它们的艺术春天。一如中国红在四九前是民俗红,四九后则擢升为革命红。

酒店茶馆、街头巷尾、田野炕头,皆是滋生顺口溜、俚语等民间语文的巨大温床。但四九以前此类生机勃勃的俗文化,人们只是当作笑谈或者耳边风,并未将之视为诗歌作品。诸如乾隆帝的“一片两片三四片”,民国军阀张宗昌的“大炮开兮轰他娘”之类的大作,往往被知识分子当作强权之手蹂躏诗歌之后,诗歌被玷污的反面教材而广泛流传于民众。《红楼梦》中的花花太岁薛蟠的酒场佳作“女儿愁,绣房窜出个大马猴”,更是曹雪芹塑造薛蟠这一粗俗不堪的反面角色的点睛之笔。由此可见,俗文化中的顺口溜、俚语,在任何时代,不会是诗歌界的主流,也无法成为一个时代的主流。无论是中国诗歌之源的《诗经》,还是舞榭歌台的宋词,皆源于知识分子的筛选、修改与创作。也就是说,那些流传至今的诗歌艺术,无论来源于民间采风,还是妓院感怀,皆是被知识分子二度雅化、润色、褪掉粗鄙本色的语言学产物。

四九之后,无产阶级翻身做主,民间语文中的俗文化,就此不加任何修饰的煌煌然登堂入室。伟大领袖直接在诗歌中豪气干云地写道:“不须放屁!”这让很多民间语文家看到了未来诗歌写作的辉煌道路,何况无产阶级出身本身便保证了写作的政治正确性。曾写出过《女神》佳作的诗人郭沫若,依靠敏锐的政治嗅觉,清晰地闻到汉语诗歌写作的走向,于是写了大量肤浅直白的歌德诗与口号诗。作为一个诗人,郭沫若迅速判断出,隐喻、转喻、反讽、正谕等等修辞手法,是语言学上累赘的修饰物,它妨碍了诗歌与无产阶级的直接交流。因此,大多修辞手法需要铲而除之,唯留夸张手法一枝独秀--毕竟大跃进,便是一场令世界惊讶的语言学修辞,在现实社会中的一场轰轰烈烈的实际应用。

1958年,毛泽东在酝酿“生产大跃进”的会议上,同时提出了“诗歌大跃进”,鼓励民众人人写诗,郭沫若、周扬积极做出响应。时任宣传部副部长的周扬,在社论里如此描述诗歌乌托邦的美好前景:“民间诗人和知识分子之间的界限将会逐渐消亡,到那时,人人是诗人,诗为人人所共赏。”周扬的这几句话,远远早于德国行为艺术家约瑟夫o博伊斯提出的“人人都是艺术家”的理念。它看上去简直是博伊斯在中国的艺术祖先,更是当今中国口语诗歌的超前耶稣。关于艺术的未来,社会主义社会的政治家与资本主义社会的后现代艺术家,终于背靠背地站在了同一阵营。只不过德国这位艺术家的宣言,必须依靠自身在艺术界的号召力才能实施,中国则直接依附于公权力:一纸行政命令,便令整个社会进入了疯魔的艺术实验之中。

于是,在那激情燃烧的岁月,人们不但将锅碗瓢盆统统扔进炼钢炉,同时还要写诗,还要成为一个诗人,还要参加赛诗会,因为这是组织安排的以人为材料的艺术大熔炉。为了响应号召,四川省一个县的一家七口,在不到半年的时间内,就产出3500多首诗歌。内蒙古土默特旗一个合作社,亦不肯落后,半年内出版了三本诗集。赛诗会上,更有类似于段子一般的搞笑诗歌竞相争艳:当有工人代表做诗曰:“我是革命一块砖,哪里需要哪里搬。砌在高楼不骄傲,砌在厕所也心甘。”农民代表不甘下风的吟诵:“我是革命大叫驴,东西南北任党骑。不尥蹶子不淘气,一直奔向共产主义。”1960年摄制的电影《刘三姐》,刘三姐以民谣作为打击敌人的利器,使得地主阶级知识分子闻歌丧胆、一败千里,更是在“诗歌大跃进”中成为弘扬无产阶级诗歌正能量的影像范本。

如今,这场“诗歌大跃进”如同“生产大跃进”一样,因历史档案的尘封,扔进时间的黑洞,局外人根本无法一探究竟。但这诗歌乌托邦废墟遗留下来的粗鄙钢筋,从此深植进体制之中,坚硬如一根无法置换的审美脊椎。很多体制内官员与文人,从小读此类诗歌长大,无产阶级美学耳濡目染地融入了他们的血液与骨髓,成为他们的文化基因与文化记忆。他们认为,通俗易懂、简单直白的顺口溜、俚语,便是最好、最美、最妙、最与大地亲近的诗歌。八十年代,中国先锋诗人,是令文化官员们最为迷惑不解的一群人。因先锋诗人们的语言与审美,早已超出了文化官员们的认知与智性。先锋诗人的每一行诗句,甚至每一个词汇,皆成为文化官员们深为迷惘的迷宫。每一个先锋诗人,就是一个出语言学之迷的斯芬克斯:比起无产阶级诗人的作品,文化官员们根本无法看清先锋诗人语言面具后的审美与意识。

在我看来,耒阳文联主席熊艾春是“诗歌大跃进”时代的遗腹子之一。我们只要将大跃进赛诗会时期的诗歌,与熊主席的作品对比阅读,便会一目了然。但这样的时代遗腹子,并非熊艾春一个人。在体制内,熊艾春并不孤独。要知道,“诗歌大跃进”是一位高产的英雄母亲,她遗留下很多这样的孩子,他们如今工作、生活在中国文联、作协、书协等等官方协会之中。由此可见,在文化领域,我们仍旧滞留在“诗歌大跃进”的浓重阴影之中。最近几年,湖北诗人车延高、四川诗人周啸天等人的诗作,之所以在互联网被频频曝光与嘲笑,是因他们获得了国家级大奖,引起互联网网民的注目与监督,而非因他们诗歌作品在体制内珍稀如熊猫。那些不曾获奖、写诸如此类诗歌的体制内诗人,其实一抓一大把。诗歌,这一语言学皇冠上的珍珠,一切文学体裁的王者,在中国,往往沦为一些擅写顺口溜的官员、骗子、文盲们的奴隶与伺者。因对这些人而言,诗歌的门槛大大低于别的文体的海平面:小说需要叙事,散文需要抒情,理论需要逻辑。唯有诗歌,只要会写字、会分行、会吐口水、会赞美领导与权力,便是上好的。

有人以精神有问题为熊艾春主席的砸电脑之举开脱。在我看来,熊艾春主席哪有什么精神问题?一定要说熊主席有精神问题,那最好将之命名为“体制官员歇斯底里综合症”。熊主席无非因在体制内待久了,被体制宠坏了,日常生活中面对的皆是下属们虚假的阿谀与赞美,蓦然在互联网上看到真实的评价,难免内分泌失调并霸气外露。从车延高到熊艾春,“诗歌大跃进”时代的遗腹子们,要做好被互联网网民们监督与批评的准备。他们的诗歌佳作,在互联网时代,肯定还会被频频曝光与嘲笑。不会写“砸”字的文联主席熊艾春,不会是最后一个,也远远不止是最后一个。

(编辑:葛润)