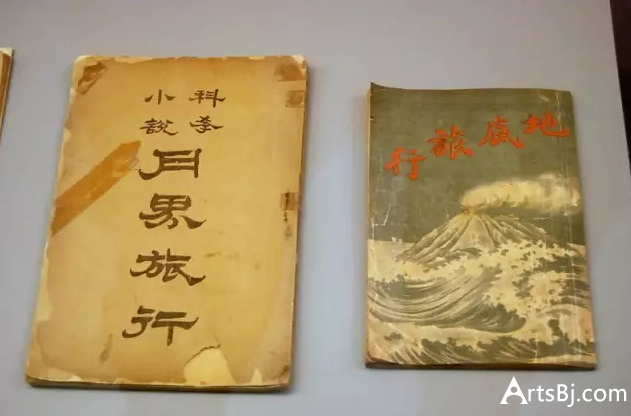

鲁迅翻译的凡尔纳科幻小说

当王德威教授在北大做了以三个托邦为主题,并以“从鲁迅到刘慈欣”为副标题的演讲后,中国当代科幻文学似乎以一种复古的姿态与中国近代现文学发生了一种回溯式的联系。加之刘慈欣在2015年摘得“雨果奖”最佳长篇桂冠,读者与批评家更热衷于在当代科幻文本中寻找那些与近现代大家相契合的批判性元素。

在此形势之下,一部分国外学者也逐渐将中国科幻小说与中国近现代社会语境联系起来,创造性地构建了这些作品的新内涵。学者Nathaniel曾在SFS上曾发表过一篇分析《月球殖民地小说》的论文。在文章中,Nathaniel创造性地认为荒江钓叟早于鲁迅十多年就通过南洋上各种积弊长存的岛屿暗示了“铁屋”的内涵,即阻碍中国发展的思维与习俗。

如果把目光转回刚结束不久的复旦大学科幻研讨会上,学者Cara再次思考了鲁迅对当代中国科幻的价值,并从他的“狂人”和“铁屋”意象出发,分析了陈楸帆《荒潮》等当代科幻文本所蕴含的复古型想象和创新性价值。Cara发言结束后,与会嘉宾结合近几年的研究热点纷纷开始讨论“铁屋”之于中国科幻的意义。

当我们谈论中国科幻的时候,我们总是绕不开鲁迅:一方面,鲁迅在新文化运动以前确实做了足够多的关于科幻推进的活动;另一方面,鲁迅作为中国主流文学巨匠,他从事的科幻活动恰好给了科幻群体一个切入主流的极佳角度。当然,我此处所言的“回归鲁迅”并不是说科幻将鲁迅当成一座靠山或者是一根救命稻草,而是当代科幻形势有回溯历史的必要。最近几年,中国科幻似乎又迎来了一个新高潮,但是冷静地观察之下,我们不难发现除了刘慈欣外其他科幻作者的知名度似乎还不够高,并且资本和非专业人员的大量涌入似乎让科幻的现状乱象丛生。在作者群中,新晋作者少之又少,部分作者的小说在架构、情节甚至人物命名上都带着浓重的西方模式化影子,因此作品的数量和质量不成正比。此时进行回溯,观察近代科幻浪潮中科幻群体内部各方面的应对与表达,实则是一种冷静的反思。而鲁迅和他的“铁屋”意象恰好最能够表达当代科幻中力图冲破与不断追寻的那一部分。

谈及“铁屋”,我们首先想起来的是《呐喊》自序以及鲁迅博物馆中的那面铁墙。不过鲁迅提出“铁屋”意象是在1922年冬季,此时他已经从事新文化启蒙工作多年了,《呐喊》自序中的铁屋子实际上是鲁迅对新文化事业不自信的怀疑心态。

不过要将“铁屋”意象与中国科幻,尤其是中国当代科幻连接起来,我们仍然要做一些时间节点和文化资料的梳理。

鲁迅于1902年初春去往日本学习医学,1906年的“观影事件”成为了鲁迅弃医从文的导火索,而鲁迅在1903年秋根据井上勤的译本转译了凡尔纳的《月界旅行》。可以看到,鲁迅进行文学活动在正式弃医之前就已经展开,并且自科幻文学始,这背后的文化原因是不可忽视的。鲁迅留学日本恰逢明治时代后期,西学与新制的涌入更加频繁,日本在文化层面对这种潮流的反映之一就是科幻文学的繁荣。他们大量引进英法的科幻小说,并且积极模仿、创作,形成了一股科幻小说写作与阅读的风潮。我们现在言及日本御宅族,大家可能会将他们同电子游戏与动漫结合在一起,但是从明治后期到大正时代的日本第一代御宅族可是不折不扣的科幻迷。而在引进的英法科幻作家作品中,凡尔纳的作品数量独占鳌头,因此鲁迅转译当时这位日本最红的海外科幻作家也不足为奇。

通常情况下,我们认为鲁迅弃医从文是在“观影事件”之后,但作为导火线的“观影事件”背后可能还有一些长期的文化影响。在明治后期到大正时代的作家中,有很多人原先从事医疗或者医疗相关的行业,例如日本科幻作家星新一的父亲星一也是作家,并且是一所制药公司的经理。这一部分由医学产业转向科幻创作的作家似乎给了鲁迅这样一个提示:思维的进化要比肉体的强壮更加可靠,面对复杂的内外环境,科幻文学是最前沿、最全面的应对方法。因此我们看到鲁迅弃医从文似乎是在复制这样的道路,并且在此时他脑海中已经有了“铁屋”的雏形,即代表着闭塞、落后和自大的中国。而由医学转向文学时鲁迅最先秉持的武器就是科幻文学。只不过在近十年后,鲁迅逐渐放弃科幻而投身新文化启蒙事业,但万般的阻力最终使他发出了“铁屋”的感叹。“铁屋”意象的雏形由科幻生发,它代表着鲁迅弃医从文解决中国困境的决心和不得不面对的残酷困境,其所代表的意义最终在作于1922年的《呐喊》自序中定型。

“铁屋”意象之于当代中国科幻首先代表着主流文学与科幻文学之间的隔阂。所有的声音似乎都在说中国科幻正在迎来一次“新浪潮”,但我们也必须看到科幻作为类型和主流文学进行和解的道路仍然十分漫长。那些因为时间和传统构建的思维模式不可能因为科幻拥有奇特的想象和超脱的逻辑而在短期内做出实质性的改变。

科幻作品对未来速度的想象始终围绕机器

诚如飞氘所言,当代中国科幻作家更像是荒原上“一支寂寞的伏兵”,现在刘慈欣斜刺里冲了出来,以高质量的作品赢得了广泛赞誉,那么其他蛰伏的作家将在什么时候以什么方式被广大的中国读者所熟知呢?要找到答案我们依然需要时间。从另一方面讲,“铁屋”这种隔阂恰好也是对科幻群体的保护。本次复旦会议的作家对谈环节,韩松的一席话让在座嘉宾都心有戚戚焉。其大致意思是会议结束后当韩松本人坐上高铁返回北京,他似乎才真的进入了一个奇异的时空,他不知道如何去给身边的人用言语讲述他脑中的思维,因此只有写作才是唯一的解法,并且只有在与科幻群体交流时,那才是他的现实。

从上述角度看,当代科幻作家与当时的鲁迅一样,是时代的“破壁者”。鲁迅想要打破的壁垒是近代中国的积弊,将新知与新制输送给大众,力求通过思想洗涤的方式实现真正的民强。当代中国科幻作家需要打破的壁垒有了新的内容:在这个“娱乐至死”的年代,信息的爆炸性输入似乎使我们丧失了仰望星空与创造性思维的能力,而科幻作家的使命正是通过一己之力去破除此种“铁屋”的阻隔,重新开窗,让被唤醒的读者去看一看现实之外的世界。当然,与鲁迅所面临的情况类似,科幻作家也不可能通过作品唤醒所有人,并且在被唤醒之人的态度中不乏尖锐的讽刺或长久的不解,但唤醒的良性意义却一直存在。

此外,“铁屋”意象在当代中国科幻中代表着一些似真似幻的地域:北京、上海,以及你所能想到的中国任何一处现实中的位置;同时,这些位置在科幻的想象中又成为了一个个交织着现实与幻景的非地。

在郝景芳入围“雨果奖”的作品《北京折叠》中,北京这座城市似乎成为了一方异域,它能够翻转变形,拥有三个不同的空间。可同时它又是我们熟悉得不能再熟悉的北京:人口生活层次差异巨大;入学教育费用高昂;繁重忙碌的工作让人难以喘息或者寻求改变;拗不过物质条件的都市爱情等等。在郝景芳笔下,北京似乎就是一个“铁屋”,它展示了一切你能在北京可能的经验,包含了所有的希望与绝望,显得陌生而又熟悉,这也是为什么读者在看到去第三空间兼职锻炼的人回第一空间更容易升职时会心一笑的原因。

未来城市的模型或许正如盗梦空间一样变形

上海也在中国的科幻小说中被多次描述,并且有着不同的走向。在吴趼人的《新石头记》中,想象中的上海是一座骄奢淫逸的城市,处处充满着腐朽与堕落的气息;而在《新中国未来记》与《未来之上海》中,这座城市却带着无上的繁华与荣光,漫天的飞艇映衬着万国博览会的盛况,东方明珠的称谓名不虚传。上海在科幻作品中也是一间“铁屋”,不过“铁屋”的内涵有两条路径,它可以代表无序混乱,也可以代表秩序繁荣,人总是要在方寸间行事,而道德与规则是有序的盾墙。

以此类推,《三体》中的红岸基地似乎也是一个“铁屋”,它代表着现实生活中与世隔绝的最高机密,但同时在宇宙的尺度上,它似乎又成了最容易被外星文明攻破的潘多拉魔盒,这是“铁屋”的两面性,也是“铁屋”的当代性。陈楸帆的《荒潮》中,那方设置在近未来的“硅屿”似乎也是一座“铁屋”,机械与人类交织的时代,只有永恒的压抑与冷漠,而冲破则意味着毁灭或死亡。谁又能说,“硅屿”不是近未来中关村和华强北的集合体呢?

当然,当代中国科幻并没有完全抛弃“铁屋”最初的意义,即反映并批判现实社会中积弊的一面。韩松的《红色海洋》以一种颠倒世界的方式描述了他内心的忧虑,海洋由蓝转红,人类由陆地入海,时间由未来驶向过去,凡此种种,都是韩松以中心对称的方式对未来海洋这间“铁屋”所进行的破壁开窗工作。在他的另外一部作品《地铁》中,五篇相互独立的文章将地铁这一现实中的交通铁屋构建成为文学语境中的讽喻“铁屋”,现实生活中的人们对存在的世界已经习惯甚至麻木,而一些惊变其实有可能就是从那些平常没有注意的细节处生发、膨胀。韩松一直在思考,也一直在在通过写作表达思考,而这种思考的背后,是他透过现实看到的隐忧。

封闭的铁道有时成为开往光明的角色,有时又成为铁屋的隐喻

“铁屋”意象在当代中国科幻语境下的新内涵其实带给了我们更多的启示与影响。其中一个启示是我们如何才能在新一轮科幻浪潮席卷而来之时保持住中国科幻的中国性。这其实是一个争论已久的问题,但“铁屋”意象似乎给了我们不同于往常的答案:藩篱和限制并不是中国科幻盲目模仿和西化的理由,“戴着镣铐跳舞”的科幻往往才是读者所认可的中国科幻。你可能听过无数个改编版小倩与宁采臣的故事,但机器人三定律版你只能在夏笳的《百鬼夜行街》中看到,而《龙马夜行》中则高声吟咏着海子的诗篇;飞氘《中国科幻大片》里的每一篇小说都彰显着他科幻诗人的气质,那些勾连时空的叙述已经完美展示了本土性、科幻性和文学性的交织;陈楸帆的《鼠年》让你重新开始审视存在的意义,而一个实质上关于审视的小说《巴鳞》则让你的脑海总在情节与人物之外浮现出一座广东沿海的小渔村。上述总总,皆为中国特性科幻的典范篇目。

而“铁屋”意象的另外一个启示则要求这一文类在当下依旧要保持唤醒功能。科幻不仅是现实主义的,更是未来主义的,我们总是认为现实沉重而远方和未来很轻。但是科幻不能仅仅期许轻未来或好未来,它还需要警醒读者,我们现在的麻木状态是危险的,外部世界和未来的灾难可能瞬间而至,任何时候我们都不应该停下思考,我们要做好万全的准备。其实,科幻群体就是集群的“铁屋破壁者”,他们总在沉闷的地方开窗,希望能将不一样的风景展示给世人。后来,读者说除了风景,还要有光,因此集群者们又拿起“科幻”这把凿具在面向太阳的墙面开窗,于是,就有了光。

(编辑:郑娜)