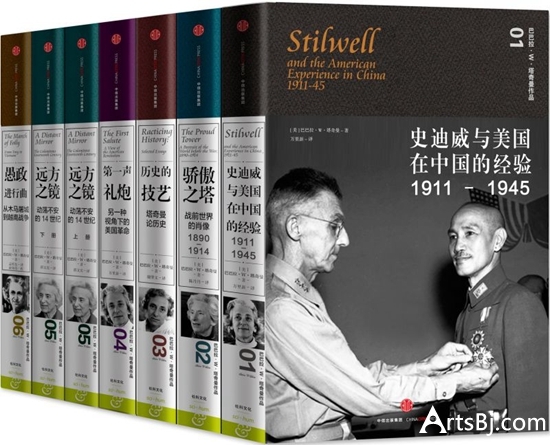

《巴巴拉·W. 塔奇曼作品》[美]巴巴拉·W. 塔奇曼万里新 陈丹丹 张孝铎 邵文实 孟庆亮 俞海韵 译中信出版集团2016年10月第一版3200页,438.00元

芭芭拉·W. 塔奇曼

赫尔利,1945年任美国驻中华民国大使。

当下中国出版界,各类粗制滥造的历史读物比比皆是,生动严谨的良心作品却是凤毛麟角,塔奇曼的著作,为那些热衷“编写”历史的作者提供了最好的借鉴。

史坛奇女和她显赫的家世

大约在十多年前,季风书园还设在陕西南路地铁车站旁,我在那里看到了巴巴拉·沃特海姆·塔奇曼(Barbara Wertheim Tuchman)的著作《八月炮火》,初翻几页,就深深被作者气势恢宏却又细致入微的写作方法吸引住了。近来又读到塔奇曼的另外几本名著《史迪威与美国在中国的经验,1911-1945》《骄傲之塔:战前世界的肖像,1890-1914》和《历史的技艺:塔奇曼论历史》,真正领略了这位美国史坛奇女子的大家风范和迷人魅力。

塔奇曼出身名门,她的祖父是个雪茄烟制造商,父亲莫里斯·沃特海姆是纽约著名的投资银行家,继承了五十万美元遗产,创建了沃特海姆公司,专做收购兼并业务。1909年,沃特海姆与阿拉姆·摩根索结婚,三年后,他们的二女儿巴巴拉出生。1929年,这对夫妇离异。阿拉姆是亨利·摩根索的女儿,老摩根索本来是个房地产商人,后来从政,担任过美国驻土耳其大使。阿拉姆有个著名的弟弟小摩根索,是富兰克林·罗斯福总统的财政部长,积极组织实施使美国摆脱经济大萧条的各项新政计划。二战期间对华援助的过程中,他声称自己是“仅次于罗斯福的乐意帮助中国之人”。1944年他还主持召开了著名的布雷顿森林会议。

巴巴拉毕业于哈佛大学,早年做过记者,去过东京,也报道过西班牙内战。二战时她在战时新闻处远东新闻部工作,所以对中国战场十分熟悉。她的丈夫莱斯特·塔奇曼是纽约的一位内科医生兼西奈山医学院教授。塔奇曼生过三个女儿,战后相夫教子,过着殷实富裕的生活。五十岁那年,她携带《八月炮火》回到读者面前,一炮而红,成为畅销历史作家,并以该书及九年后出版的《史迪威与美国在中国的经验》,两度荣膺普利策奖——顺便多说一句,这个时节,后来大名鼎鼎的投资大师索罗斯刚刚入行,正在沃特海姆公司做欧洲证券的分析员,而塔奇曼的老爹已经故世了。

学术性和通俗性

关于塔奇曼的作品,历来亦有不同评论,有人认为这类书籍属于大众通俗读物。这使我想到上世纪八十年代我初读威廉·曼彻斯特《光荣与梦想》并到处宣扬的时候,母校历史系就有老师说,这是记者的作品,属于“史话”之类。大约这种挑剔,塔奇曼亦常常听到,比如说她的著作是“非学术性”的。所以她争辩道,“专业学者”,是为取得学位而进行研究生训练,在大学里写作历史的人。但把大学之外、没有研究生学位的独立作家称为“业余写手”,是用词不当。她指出:“仅仅奉上观点是无血无肉的,学院派历史就常常满篇都是观点而不见行动。”当然,这种争议的本质并非有无学位之辩,也不是谁的文字表述得更好之争,重要的是塔奇曼及其他非学院派历史作家是否具有自己的历史观和专业研究能够达到的深度。

费正清是中国读者很熟悉的美国学者,是名气十足的“中国通”。他对塔奇曼颇为欣赏,称塔奇曼一开始就很自然地跻身于知识精英阶层。对她来说,眼界高远和公众人物的品性都是遗传的一部分。在为《史迪威与美国在中国的经验》所作的序言里,费正清对那些强调概括、事件模式和比较研究的学者所挑起的争议,做出了智慧的评价:

多年来在历史学领域里个别性和普遍性一直在争斗,各方都期望获得更多的关注。这里我们很难用只言片语——不管我们怎样斟词酌句——来解决这个古老的哲学问题。其实这也用不着我们解决:巴巴拉·塔奇曼的历史是自立的,根本用不着任何理论支持。它就是让读者着迷了,它让他们得以如此接近过去的历史,这接近的程度是前所未有的。

显然,费正清的赞赏是发自内心的,他对作者所做的“历史”更接近“过去的历史”是肯定的。而那些纯写“学术性”著作的专业历史学者,未必能够做到。

无法表达的历史一无是处

“让读者着迷了”,说得多好。塔奇曼成名之后,写文章,做演讲,宣传自己的主张,这些都收录在《历史的技艺》之中。她说,如果写作的目的是应公众的需要分享对历史的见识,写作者把普通读者当作自己的阅读对象,而不是为学者同行写作时,它需要讲究表达艺术,写得清楚,写得有趣。她认为史学可分三个方面:调查和研究,教学和理论,叙述和表达。研究提供了素材,理论提供了思维模式,只有通过表达,历史才被听到和理解。“无法表达的历史一无是处。”

塔奇曼还援引曾经担任美国历史学会会长的沃尔特·普雷斯科特·韦布的观点。韦布指出,历史学家在写作和沟通中有三个层次:“有话要讲”,“话值得讲”,“自己比别人更会讲”。塔奇曼发挥说,写作必须和阅读的愿望形影不离。作者必须看到读者坐在他的书桌对面,必须搜肠刮肚地寻章摘句,传递他希望读者看到的画面,唤起他希望读者感到的情绪。非此不能写出生动鲜活的东西。作家的文字生于书页,也死于书页。

在我看来,无论是为大众还是为同行写作,都应当表述清晰。涩滞含糊,冗长无味,对专业读者也是不能忍受的。问题是,怎样才能够表述清晰呢?

塔奇曼用自己的经验做了概括。

涟涟泪水和花白胡须

文字要写得好看。塔奇曼的作品,语言和描写都超棒。她写道:“说到语言,没有什么比写出一个好句子更令人满足的了。要是写得呆头呆脑,读者读起来就像在湿沙中前行,如果能写得清晰、流畅、简单但惊喜连连,那就是最高兴的事。”她讲究遣词用句,认为短词比长词为佳,音节越少越好。既要文字言之成理,又要读者读之有味。同时,她极注重营造气氛,让读者身临其境。

比如写一战爆发,德国驻俄国大使前往俄国外交部递交宣战书,这一场景令我过目不忘:

在圣彼得堡,水汪汪的蓝眼睛眼眶发红,花白的山羊胡子颤动着的普塔莱斯大使,两手哆哆嗦嗦地向俄国外交大臣萨佐诺夫递交了德国的宣战书。

“全世界将咒骂你们!”萨佐诺夫大声嚷着。

“我们是为了维护我们的荣誉,”德国大使回答说。

“这与你们的荣誉无关。上天自有公道。”

“是呀!”普塔莱斯喃喃自语:“上天自有公道,上天自有公道。”他蹒跚地走向窗口,倚着窗,不禁潸然泪下。“好啦,我的使命到此结束了,”说到这里,他就再也说不下去了。萨佐诺夫拍着他的肩膀,相互拥抱。普塔莱斯踉跄地走向门边,抖着的手好容易才把门拉开,出去的时候,低声道着:“再见,再见。”

寥寥几句,就将德、俄两国外交官对一战的态度描绘得栩栩如生。

塔奇曼尤其擅长勾勒人物。比如他写1895年的英国首相索尔兹伯里:

索尔兹伯里勋爵既是他所属阶级的化身,又是一位非典型的代表,当然,作为特权阶级的成员,他才有资格与众不同。他身高6英尺4英寸(约1.93米),年轻的时候又瘦又难看,佝偻且近视,头发的颜色比一般的英国人要黑很多。如今65岁的他,瘦削的身材已经发福,肩膀变得宽阔许多,佝偻却显得更厉害了。他那沉重的光头加上满面卷曲的花白胡子似乎给肩膀增加了不少负担。他郁郁寡欢,极度聪明,有梦游的习惯和他自称为“神经风暴”的突发性抑郁症。他说话刻薄不得体,心不在焉,厌烦交际,喜欢独处,头脑敏锐,生性多疑,思考积极,被称作是“英国政坛的哈姆雷特”。他凌驾于惯例之上,拒绝在唐宁街居住。他笃信宗教,爱好科学。每天早饭前都要去家中私人礼拜堂祈祷,还在家里搭建了一个化学实验室,进行独立的科学探索。

塔奇曼说,她最初写索尔兹伯里的胡须卷曲而茂密,前额又高又光,长相如同卡尔·马克思。但编辑对此一头雾水,原来他对马克思的长相毫无所知。她意识到这个对比在美国读者中没法产生画面感,只好将其删掉。去年,我在拙著《秋风宝剑孤臣泪》中,有篇文章考证李鸿章访英时是否与索尔兹伯里合影之事,专门琢磨过这位首相的相貌,但如此清晰传神地刻画人物,抓住瘦高、佝偻、黑发、抑郁、特立独行等几个特征,使这个老贵族赫然站在读者面前的本事,我是做不到的。而我若用马克思的相貌来比喻人物,在中国读者中必会产生联想的效果。今人读史,揣摩古人的形象,如果没有照片或画像,往往要借助历史学家的描写。比如项羽,记得司马迁说他与舜一样是“重瞳子”——眼珠里有两个瞳孔,一下子就点出了这是个与众不同的异人。用最少的文字、最生动的比喻来刻画人物,是古今优秀史家必须掌握的绝技。

以盎司来计量

史实要真实可靠。1964年,纽约现代艺术博物馆重新开张,欢庆酒会为五千来宾提供了八十箱、九百六十瓶酒,可分装七千六百八十杯,每杯三盎司。塔奇曼指出,这组数字被点出,时髦的社交场风光就赫然展现在眼前:端着酒杯的人头穿梭晃动,女人互相打量穿着,交递寒暄。作为美制液体单位,一盎司等于二十九点五七毫升,是个较小的数字(顺便说一句,《历史的技艺》在翻译时,将三盎司换算成约八毫升,有误)。“我信奉以盎司来计算历史,我不相信1加仑(约3.7升)水壶端上的历史。”文献家都会描写,历史学家的描写讲究言之有据。确凿的细节未必每次都得出结论,但能让你脚踏实地。

读塔奇曼写的史书,通篇都是对人物和事件的叙述,亲切而详尽。叙述背后所支撑的史实依据,来自她极为广泛的阅读。她说自己毫不犹豫地以最快速度扑向原始文件,“最为原始的文献是未经出版的材料:私人信件、日记、报告、命令,还有政府文档中的便条”。“没有什么比在原始文件的纸张和墨水中检索信息更让人着迷的了。”这种超级勤奋,使她下笔有神。塔奇曼声称从不捏造任何东西,包括天气。《八月炮火》中写到参加一战的英军在法国登陆时,当地驻军爬上营房屋顶,为走下舷梯的盟友欢呼。此时,远处传来隆隆雷声,残阳如血,冉冉西下。一位英国军官后来写道:“我们受到人们盛宴款待和热烈欢呼,但不消多久,他们就要看到我们向后败退了。”有读者欣赏她的笔法,以为这是作者艺术加工出来的末世景象,但塔奇曼说,她是从一部回忆录中找到了这个细节,那人参加了登陆,听到了雷声,看到了残阳。如果存在艺术加工的话,也仅仅是她挑出了细节,并用对了地方。

中国传统史学著作,历来也有描写细节的传统。但后来随着官修之风盛行,文史分家,官史就越来越难看了。前几年,我参加重修《清史》时,读到沈葆桢1864年抓捕幼天王的一份奏折,其中详述席宝田率军连夜追击的场景,同样使我着迷:

悍党数千拥幼逆遁踞古岭,危崖壁立,界广昌、石城之交,上下二十余里,贼凭险坚拒。漏四下,月已西沉,夏基鸿、廖生达斩关而入,力战死之;陈柏贵、王学开均受枪伤,各勇愤不可当。贼弃岭遁,狂奔数里,人马拥挤不前,我军乘之急,贼呼曰:“必死矣!盍决战?”我军少阻,席宝田斩退者以徇,弁勇争奋,贼尸填山腰,自相践踏而遁。至岭下,喘不能行。

这是湘军攻破天京,太平军洪仁玕护卫幼天王逃亡的最后一战,我的眼前出现了月夜下的古岭危崖,出现了殊死搏斗的军人。我未料一篇官样文章,竟能写得如此风生水起。我在撰写沈葆桢传时,写进“漏四下,月西沉”,这种描写,全无虚构,但与全书人物传记的风格体例不符,估计会被调整。所以,看到塔奇曼的书,令我产生相见恨晚的同道之心。

当下中国出版界,各类粗制滥造的历史读物比比皆是,生动严谨的良心作品却是凤毛麟角,塔奇曼的著作,为那些热衷“编写”历史的作者提供了最好的借鉴。我认为,后人撰写前人的故事,尤其是重要的人物,他们的智商、手段、处事风格,在当时都是一流的,情形也不会简单得让后人轻易就能编造出来,如何重现,需要慎重地考证。而真实准确的细节,本来就是好看的,也是有力量的,只是电脑前的随意码字者不知道罢了。

如果毛泽东来到华盛顿

分析要有眼光。塔奇曼并不只是掉书袋的写手,仅仅沉湎于细枝末节,她对历史的发展一直有着清晰的判断。

早在1936年,塔奇曼就尖锐指出:日本“对谴责它侵占了中国领土故作惊诧,就像这是一种它从未想象过的行为,这种表态对外国读者来说匪夷所思。大惑不解的外国人想知道,日本用这种明显的伪装到底想达到什么目的。唯一的解释是,日本人并不认为这是伪装。日本人拥有与西方人截然不同的思维过程,缺乏西方人称之为‘逻辑’的东西,明知所说是假,却能真诚地相信”。写下这段文字时,塔奇曼刚满二十四岁。

想想,一个纽约姑娘,对远东发生的事件竟有如此看法,可见她对日本的深刻洞察。这也是她在接近花甲之年,能够完成史迪威以及二战中中美关系研究的原因。而在同时代,许多欧美人士对日本的侵华罪行总是装作没有看见。

她甚至注意到,1945年1月9日,美军驻延安军事观察组代组长雷·克罗姆利上校向重庆的魏德迈将军报告:“只要罗斯福总统表示愿意在白宫接待作为中国一个主要政党的领袖的毛和周,那么他们两人或其中之一立即可以前往华盛顿,参加探索性的会谈。”1972年尼克松访华之后数月,塔奇曼在《外交事务》杂志上披露了这次没有实现的访问。她问道:如果毛泽东和周恩来当年来到华盛顿,如果他们成功地让罗斯福总统相信,边区政府正蓬勃发展,中央政府正在腐烂,如果他们实现了来访目的——美国向他们提供军火,停止对蒋介石无条件的承诺,向蒋施压,迫其接受共产党在联合政府中的地位,接下来会出现什么情况?

中国共产党最突出的特点就是实事求是,”塔奇曼说,“他们现在已经学会了调整政治行动去适应现实,随时准备为了生存和优势,与意识形态的对手开展合作。如果他们在1936年可以与蒋介石达成合作并且还将准备合作下去,那又为什么不能和美国权商一二呢?

通过研究档案,塔奇曼指出障碍来自美国新任驻华大使赫尔利。她认为,美国对这个友好姿态没有予以回应,以致后来两场战争造成不计其数的生命魂飞魄散,“两个没有交情的超级大国因猜忌和恐惧造成了不可估量的损失”。

读完她的文章,我也忽然对五十年前中国大地上男女老幼都能背诵如流的“老三篇”之《愚公移山》——毛泽东1946年6月在中共“七大”闭幕词中对赫尔利的批评豁然开朗:

昨天有两个美国人要回美国去,我对他们讲了,……告诉你们美国政府中决定政策的人们,我们解放区禁止你们到那里去,因为你们的政策是扶蒋反共,我们不放心。……赫尔利已经公开宣言不同中国共产党合作,既然如此,为什么还要到我们解放区去乱跑呢?

事情有因有果,延安的这段讲话,是说给大洋彼岸的政治家听的,而为我们揭开谜底的,却是眼光敏锐的塔奇曼。

塔奇曼研究了史迪威与蒋介石的矛盾所浓缩的美国政府对华政策的过程和破产。她在《史迪威与美国在中国的经验》的末尾总结说:“美国无法解决中国的问题。……最后,中国走了自己的道路,就仿佛美国人从来没有去过那里似的。”

历史事实独立于史学家存在吗?

记得我在复旦读大一时,在第一教学楼入口东侧的小书店里,买过英国历史学家爱德华·霍烈特·卡尔的小册子《历史是什么?》(吴柱存译,商务印书馆内部发行)。书中写道:“过去有这样的说法:事实本身就能说话。这一点当然并不真实。事实本身要说话,只有当历史学家要它们说,它们才能说。让哪些事实登上讲坛说话,按什么次第讲什么内容,这都是由历史学家决定的。”卡尔还说:“历史学家当然是要选择的。相信历史事实的硬核客观地、独立地存在于历史学家的解释之外,这是一种可笑的谬论。”

当时,我觉得卡尔的说法难以接受,带有强烈的唯心主义色彩。但我不知道这是卡尔1961年在剑桥大学特里威廉讲座上的连续演讲,并由BBC在电台播出,次年结集出版,产生过很大影响。我也不知道,1962年1月,《八月炮火》问世,塔奇曼大红大紫,肯尼迪总统特别订购一本,送给英国首相麦克米伦。我更不知道,塔奇曼也在关注卡尔的这个观点,但她不接受,认为不管希罗多德是否写作,希腊击败波斯的事实对西方历史走向的推动都是一定的。塔奇曼宣布她的史观是:“历史事实独立于历史学家存在”,并在内心一直与卡尔进行无声的辩论。

卡尔论证自己观点时强调,我们所读到的历史,虽然有事实为依据,但严格说来不过是一系列已经接受下来的判断。比如公元前五世纪希腊的场景,就是由一小部分雅典人做出的,可是斯巴达人、哥林多人,乃至波斯人、奴隶和雅典的非公民怎么看它,我们一无所知。这里的关键是史料被做了选择处理。卡尔尖刻地说,历史学家负有双重责任,一方面发现少数有意义的事实,使他们变成历史事实;另一方面把许多不重要的事实当作非历史事实抛弃了。在历史过程的陈述中,无疑存在着历史学家的主观判断和选择性删减。如果简单地认为历史就是过去的事实,必然产生越来越多的枯燥无味、专门已极的专著。还有一批历史学家,在越来越小的环境中知道越来越多的东西,最后,不留痕迹地沉没到事实的大洋之中。

这些观点属于深奥的历史哲学,至今依然争论不息。后来商务印书馆另出《历史是什么?》的陈恒译本,归入汉译世界学术名著丛书,书前增加理查德·埃文斯的导言,将正反双方的观点都做了详细介绍。

笔补造化,代为传神

塔奇曼为了吸引读者,在另一篇文章里又把自己形容成为艺术家。

塔奇曼指出:“创作的过程有三步:第一,艺术家以独到的眼光感知真相,传递真相;第二,表达的媒介——作家用语言,画家用画笔,雕塑家用黏土和石料,作曲家用音符;第三,设计和结构。”她拿伦勃朗的油画《夜巡》来作比喻:被安排进作品的所有人物,有的位于光照的前景,有的隐于背景。写历史也一样,虽然成稿看上去一气呵成,毫无滞碍,就像作者照时间顺序写就一样,但其实这里有巧妙的时间摆布和材料取舍。她强调:“想象力之于诗人,就像事实之于历史学家。他的取舍中有他的判断,材料安排中有他的艺术。他的工具是叙述,他的对象是人类的过去,他的作用是让事实被人们看到。”

如果仔细琢磨,在这种复杂的摆布和取舍中,塔奇曼展现的主观作用其实和卡尔的历史观走得很接近。

塔奇曼甚至承认:

只有等到要写下他们的时候,你才发现你其实并不知道发生了什么,我在写作1914年8月失掉阿尔萨斯时也遇到过同样的问题。那一次,我实在找不到让事情经过清晰起来的足够资料,我编造了一些东西,但没有人发现。

这和古希腊历史学家修昔底德异曲同工了。在《伯罗奔尼撒战争史》中修昔底德说道:

在这部历史著作中,我利用了一些现成的演说词……我亲自听到的演说词的确切词句,我很难记得了,从各种来源告诉我的人也觉得有同样的困难;所以我的方法是这样的:一方面尽量保持实际上讲话的大意,同时使演说者说出我认为每个场合所要求他们说出的话来。

太好玩啦。大师坦露了自己的秘密!所谓经典的历史著作是否本来就有悄悄的虚构和想象,哪怕仅仅一两次?《史记》里也有虚构,清人周亮工评论霸王别姬时的情景,称作“太史公笔补造化,代为传神”,鲁迅亦誉《史记》为“史家之绝唱,无韵之离骚”,司马迁罕见地被史学史和文学史都抢来作偶像。而塔奇曼公开抱怨说:“我想不通为什么‘艺术’这个词总是局限于虚构作家和诗人,而我们其余的只能面目不清地被叫做‘非虚构类’(Nonficition)——听起来就像剩下的什么东西。”其实她应该庆幸,在美国,她的写作被归入“非虚构类”,人家承认她是历史学家 ,若在中国,她的作品或许被归入“报告文学”之类了。

即便如此,我仍然不认可写作历史著作时夹入“编造”。同时,我喜欢历史著作经过精心编排后的流畅叙述,我承认塔奇曼确是个中高手。她的书,潇洒精彩,干净利落,没有赘语,如同卡拉瓦乔式的洞察细腻和落笔精准,也有卡拉瓦乔的不拘一格。《历史的技艺》将卡拉瓦乔的名画印在扉页上:圣罗杰姆瞅着一部大书做深思状,右手紧握羽毛笔伸向前方去蘸墨水。他感悟到什么秘密要即刻记录下来?那支笔的对面,一具骷髅头骨静静地凝视着他。

史诗般的开篇令人过目不忘

当然,最喜欢的还是塔奇曼书写的开头。美国历史学家、普利策奖获得者罗伯特·马西在《八月炮火》序言中写道:“塔奇曼那年夏天为了一段文字,反复推敲了八个小时。后来那段文字成为她所有著作中最出名的经典佳句,这就是《八月炮火》的开场白。”

1910年5月的一个上午,英国国王爱德华七世出殡,骑着马在队伍中前进的有九个帝王,多么宏伟的一个场面!穿着丧服,肃穆伫候的人群,都不禁惊叹不已。这些君主,服色斑斓,嫣红姹紫,宝蓝翠绿,三骑下排联辔出了重重宫门,在阳光照耀下,羽翎头盔,金丝衣镶,绯色绶带,嵌着珠宝的勋章闪闪发光。他们后面是五个王储,四十多个皇室贵胄,七个皇后——未亡人四,执政者三,以及为数不多的来自非帝制国家的特派大使。他们总共代表七十个国家。王公贵族,达官显贵,在类似场合云集一起,这是盛况空前的一次,也是最后的一次。灵柩离开王宫时,议会塔尖沉闷的钟声报时九下,但在历史的时钟上则是日薄西山的时刻。旧世界的太阳正在西坠,虽日华灿灿,但已奄奄一息,行将一去不复返了。

果然气势雄伟又意味深长,犹如一部史诗巨片的开头,满眼是跃动的画面。阅读它的时候,我的脑海中不由腾涌起我极喜爱的另两部名著,它们一直令读者啧啧称道,也拥有我几乎能够背诵如流的精彩开篇:

1932年那个山穷水尽的夏天,华盛顿哥伦比亚特区活像一座深陷敌围的欧洲小国京城……

公元1587年,在中国为明万历十五年,论干支则为丁亥,属猪。当日四海升平,全年并无大事可叙……

这两部书,前者是1974年初版的《光荣与梦想》,后者是1881年付梓的《万历十五年》。我不知道曼彻斯特和黄仁宇是否读过塔奇曼的作品,但毫无疑问,他们在文风上,有着同样的趣味,尤其曼彻斯特,他和塔奇曼简直可以说是一脉相承的。而阅读这样的作品,实在是种享受。所以我不嫌其烦,摘录下来,以向前辈致敬。

(实习编辑:王怡婷)