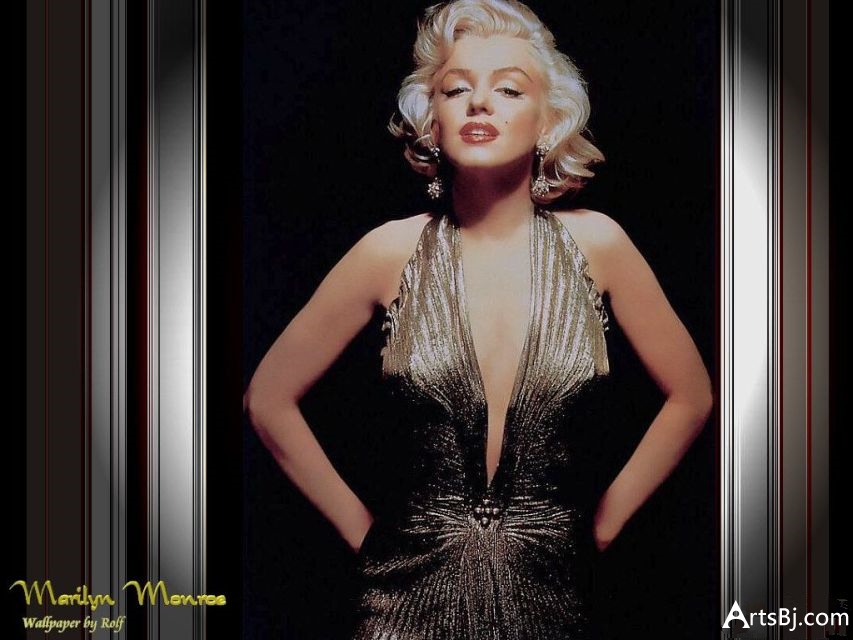

玛丽莲·梦露

我慢慢长大,逐渐知道自己跟别的孩子不一样,因为我的生命里没有亲吻,也没有希望。我经常感到孤单,想要死去。我总是试图通过幻想取悦自己。我从未幻想过会有人爱我,就像爱其他孩子一样。我的想象无法延伸到那么远。我找到一个折中的办法,那就是想象自己获得了别人的关注(包括上帝),我想象着人们都注视着我,呼喊我的名字。

我认为,这种渴望获得关注的愿望与我每个礼拜天在教堂遇到的困扰有关。只要坐在教堂的长凳上,听着风琴演奏与赞美诗,我就会产生想要脱光所有衣服的冲动。我极度渴望赤身裸体地站在上帝与所有人的面前。我不得不咬紧牙关,死死地压住自己的手,阻止自己当众宽衣解带。有时候,我不得不拼命祈祷,祈求上帝能够阻止我脱下衣服。

我甚至梦见了这种情形。在梦里,我走进教堂,穿着一件圆环裙,里面一丝不挂。人们躺在教堂的通道里,我从他们身上跨过,他们抬头看着我。

我没有因为这种赤身裸体的冲动以及这样的梦而感到羞愧,也不会有罪恶感。梦见人们注视着我,让我不再觉得那么孤单。我认为,我之所以想让他们看见赤身裸体的我,是因为我为自己的穿着感到羞愧--褪了色的劣质蓝色裙子,永远一成不变。如果不穿衣服,我就和其他女孩一样,而不是某个穿着孤儿制服的人。

我的母亲被关进精神病院之后,格蕾丝阿姨成了我的法定监护人。晚上,我总能听见她的朋友们在她房间里争论,我躺在床上假装入睡。他们建议她不要接纳我,因为我年纪越大,负担越重。他们说,这是因为我的“遗传”。他们说起我的母亲,她的父亲、哥哥与祖母都是精神病患者,他们说我一定会步他们的后尘。当我听到这些话,我在床上颤抖着。我不知道什么是精神病患者,但我知道那绝不是什么好话。我屏住呼吸,等待着格蕾丝阿姨的决定,任由我成为一个孤儿,还是收养我。经过数夜争辩之后,格蕾丝阿姨决定接纳我,接纳我的遗传与一切,我这才幸福地睡着了。

格蕾丝,我的新监护人,她身无分文,不停地外出找工作,因此她安排我住进了一家孤儿院--洛杉矶儿童之家。我并不介意去那里,因为就算去了孤儿院,我外面还有监护人--格蕾丝阿姨。直到后来,我才知道格蕾丝阿姨为我所做的一切。如果没有她,我就会被送到一个州立机构或者国家机构,那什么福利都没有,更不用提可以拥有一棵圣诞树,或者偶尔观看一场电影了。

我进进出出孤儿院。大部分时候,我被安置在一个家庭里,只要接纳我,他们每周就可以得到五美元。在摆脱孤儿的身份之前,我去过九个不同的家庭。直到我十六岁结了婚。

我待过的那些家庭只有一个共同特征--迫切需要那五美元。当然,我也有点用处。我身体健康,有力气,能做成年人的工作。而且我也学会了不吵不闹,以免打扰别人。

我还学会一点,远离麻烦的最好办法就是,永远不要抱怨,也不要索取。大部分家庭都有自己的孩子,我知道他们永远排在第一位。他们穿着五彩缤纷的衣服,拥有所有的玩具,他们是被信任的人。

我的衣服永远一成不变。包括一件褪了色的蓝色短裙,与一件白色的男士衬衣。我分别有两套,但因为几乎一模一样,所有的人都以为我永远在穿同一件衣服。这是我惹人厌烦的原因之一--从来不换衣服。

每隔一周,儿童之家会派一名女监察员来检查他们的孤儿是否还好好地活在世上。她从来不问我任何问题,只是让我抬起脚,看看我的鞋底。如果鞋底没有穿破,就报告说我正茁壮成长着。

我从来没有在乎过,自己在这些家庭里排最后一名,除了所有人都要洗澡的周六晚上。水是要花钱买的,洗澡换水是闻所未闻的奢侈。全家人重复用同一盆浴水。而我总是最后一个去洗的人。

有一个家庭特别穷,我常常因为晚上冲厕所被责骂。

“那要用掉五加仑的水,”我的新“阿姨”说,“五加仑水也是钱买的。早上起床后再一起冲。”

不管我多么谨慎,还是麻烦不断。有一次,学校里有个墨西哥男孩鬼哭狼嚎,说我打了他。我没有打他。我还常常被指控偷东西--一条项链、一把梳子、一个戒指,或者一个硬币。但我从来没有偷过东西。

我只有一个办法解决这些麻烦--保持沉默。格蕾丝阿姨来看我时,都会问我过得怎么样。我总会告诉她一切都好,因为我不希望看见她的眼睛暗淡下来。

有些麻烦确实是我的过错。我的确打过人,扯她的头发,把她撞倒。但更糟糕的是我的“性格缺陷”。一个有些早熟的孩子总是睁大眼睛,不说话,只渴望一件事情--被那些家庭送走,看起来像个无法摆脱的讨厌鬼。

只有一个家庭,我不希望被他们送走。那家有四个孩子,由外曾祖母照料,她已经一百多岁了。她总是给他们讲一些令人毛骨悚然的故事,关于印度大屠杀、炼金、火刑,还有她年轻时其他一些疯狂的事。她说她曾经是水牛比尔的好朋友,在与野蛮的印第安人的战斗中,她曾与他并肩作战。

我听她讲故事,听得心惊肉跳,尽自己所能讨好她。在她的那些故事里,我笑得最大声,抖得最厉害。但是有一天,她的一个外孙女向她告状,她裙子的领口被撕破了,她说是我干的。我没有。但这位老印第安斗士不相信我,于是我又被不光彩地送回了孤儿院。

我的很多麻烦都是因为这类小事。从某种程度上讲,这些根本算不上是麻烦,因为我已经习以为常了。事实上,当我回想起旧日的时光,我记住的是各种趣事与令人兴奋的事。我在太阳底下玩游戏、奔跑。我也幻想,不仅幻想父亲的照片,还幻想其他事情。

我主要幻想的是美貌。我梦见自己变得很美丽,当我从人们的身边经过时,所有人都转过头来看我。我梦见五彩缤纷的颜色--红色、金色、绿色、白色。我梦见自己穿着华丽的衣服骄傲地走来走去,所有人都艳羡我的美貌,耳边全是溢美之词。我自己编造着那些赞美我的话,大声重复,仿佛真有人这么说过。

幻想让我的生活更加轻松。当我在某个被贫穷折磨得痛苦不堪的寄宿家庭的餐桌前时,我就幻想自己是某个豪华酒店的服务生,穿着白色的制服,所有走进就餐大厅的人都会停下来,看着我,大声地赞美我。

(编辑:纪晨辰)