《墙》

二十世纪下半叶,在历经帝国蹂躏与列强封杀之后,这个历经磨难以及沧海桑田的国家终于缓慢地启动它筚路褴褛的复兴进程,然而复兴之旅并非一帆风顺,在摆脱食不果腹、满目疮痍处境的过程中,人们却付出了道德败坏、人情淡漠、缺乏担待的代价。对于这种人性的裂变与颓废的侵染,何多苓以其超验的直觉作了预言,他说,“生态危机的众迹象中,美学上的症状甚至比经济学上的症状出现得更早,更触目惊心。”[2]这也是何以文革结束后,艺术家们纷纷开始反思六七十年代精神创伤的时候,何多苓却在画作中传达出了富有诗性的哀伤。他无意于批驳曾经的过去,而是像一个执拗的孩子,死死攥着柴门,守着那个时代人们恨不得飞也似地逃离的空间。何多苓有中国传统文人的情结,“铁肩担道义”的气度和禀赋。中国经济的发展也伴随着堕落、颓废、媚俗的纷至沓来,何多苓几乎是不由自主地选择了这样的一条孤独的道路,重建东方文明的高贵与典雅,并且从那时开始一直到现在,他都在捍卫中国传统文明的纯粹与高雅。对于他的艺术道路与修为的研究是非常有价值的,尤其是对当代社会文化而言。为了论述的需要,本文拟以永恒时空的营造作为何多苓艺术创作与实践的主线来简要地勾勒其艺术创作的心路历程。因为何多苓曾说过,“空间无处不在。我的工作就是要把这些空间表现在一幅画面上。时间之手把世代的空间叠加在上面,使我们迷惑和惊喜。我希望把我创造的空间叠加在上面。”当然我们必须承认,何多苓的艺术创造性与其作品的丰富性、多样性与深刻性绝不是一篇文章,几条线索或几种主义可以承载,挂一漏万在所难免。

从上个世纪80年代至今,何多苓的艺术创作经历大约可以分为四个时期。第一个时期属于自发期;第二个时期为过渡期;到了第三个时期,他开始进入艺术的自觉时期;最后一个时期,虽然在理念上延续了前一个时期,但却超越了前一个时期的实验性与探索性,这是何多苓在艺术创作中全面收获的崭新时期,这个时期他对空间的驾御能力达到了前所未有的高度,在此不妨称之为他的艺术自由期:

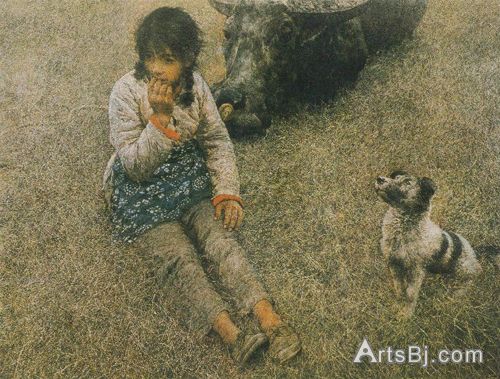

第一个时期(1980—1984):自觉期。这个时期何多苓的作品以具有诗意的空间或梦境为特征,与其说它们揭示了伤痕,不如说它们揭示了“生活在别处”的意味。

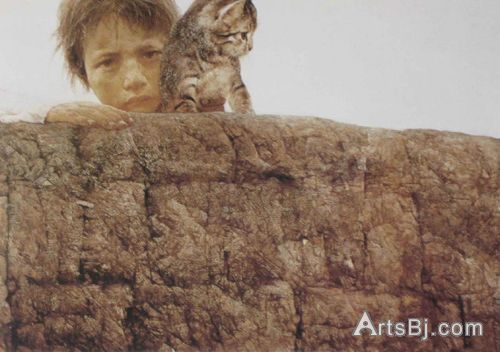

文革结束以后,随着粉饰生活的伪现实主义的失势,艺术创作开始转向对人的命运的关注,从理想主义、英雄主义转向悲情现实主义和平民主义,从表现英雄或塑造典型转为对战争中普通人的描绘。这个发轫于文学的伤痕美术潮流,以反映“真实”为最大特点,而何多苓则被视为伤痕美术的当然代表。虽然在某种意义上,何多苓的作品确实记录了那个时代的“真实”层面,但它们并不提供批评与反思的对象。何多苓所描绘的恰恰是他所要极力挽留的事物,就在这一点上,他走向了与自己的同辈们相背离的道路,[3]高全喜曾说:“何多苓有一种隐者的气质,……从一开始走向绘画艺术,就显示出他的早熟。”[4]何多苓艺术作品的主题,在某种程度上并没有反映时代的主流精神。对于眼前发生的一切,他几乎是岿然不动,处于观望状态。他说,“我和大多数同代人一样,早已告别了那个世界,但它并没有在我心中消失。”[5]尽管他已经从那个远离喧嚣的川西山区回到城市,但是他并没有把他的心交出去。他把自己遗望在那个“纯朴的世界”里,以至于“每当我想要画点什么的时候,它就如此清晰地展现在眼前。”[6]与其说他的作品反映的是时代的“伤痕”,不如说它们重构了他所迷恋的那个贫瘠却又丰富和纯朴的世界。实际上,这个时期最能代表他心灵纠结的作品也许是《墙》,尽管这件作品没有太大的影响,但是它最能反映他当时的心境。艺术家与他所处的现实之间仿佛隔着一道墙,他与墙那边的世界若即若离,他生活在其间,但是他却阻止了一切可能的和它的交流。而在作品《雪雁》系列中,艺术家更是进一步隐遁到他为自己营造的世界去了。《雪雁》就连画面的主题都是非现实的,它是古典式构成和浪漫主义内容混合而成的世界,艺术家甚至还赋予它以宗教的价值。

之所以说这个时期的创作对于何多苓而言大多属自发性的,一方面是因为作品所具有的探索性质。对于一个在艺术界崭露头角的艺术家来说,很多东西都是试探性的,或无意识,或偶然的结果,这也完全符合一个艺术家技能与身心发展的规律,但这并不等于说这个时期不会出现有价值的作品,作品的价值有时取决于它在艺术史中的位置。许多研究者似乎无法正视这种特殊情况,非要找个理由说服自己不可。艺术家曾坦诚地说,他并没有想过要在他的画布上表达所谓的伟大理想,甚至对于想要去挖掘他作品中“深刻内涵”的研究者都怀有对“评论者在这方面将冒的风险”的担心。[7]另一方面是因为作品所具有的不确定性。这个时期,他的艺术也呈现了语言、理念等各方面的未定性。这对于初涉艺坛的艺术家而言再正常不过,所不同的是,何多苓的作品中已经包含了对于空间问题的探讨,自我救赎也好,普世之爱也好,但它确实存在,无论他认识或承认与否。[NextPage]

第二个时期(1985—1992):过渡期。海外的亲身体验加剧了何多苓对空间价值的感悟,尤其是在异国遭遇传统的棒喝时,蛰伏在他体内的东方价值观蓦然被唤醒。

1985年,何多苓应邀前往美国马诸塞州艺术学院讲学。这次出国让他获得了难得的机会,亲近让他深受触动的艺术家安德鲁·怀斯( Andrew Wyeth)原作的机会,但也正是这种近距离的观照,使得艺术家对于原作美好的误读无所遁形,因文化背景、个体身份、呈现介质差异而拱立的想象时空轰然坍塌,时空的击穿给了他很大的震动和打击。好在踉跄而行、沮丧的他很快又在罗宾逊·杰弗斯(Robinson Jeffers)诗作苍茫而又紧张的意境中找到了归宿。文学与绘画的不同在于,文学是虚幻的,它动人心魂的描述与其说是精确的,不如说是微妙的,这给了敏感而又深刻的艺术家为所欲为的空间。

海外艺术家的生存遭遇涉及到了文化发展空间与艺术家自我价值实现的冲突问题。如果说,第一个时期对于艺术家而言只是现实空间与理想空间的错位而产生的一种无以名状的心理隔阂,那么这一个时期,则是现实空间与理想空间的心理落差,这种落差令艺术家如梦惊醒。从此,艺术家开始极力规避代表先进文化的西方世界对自己的渗透,他退守到传统以及传统文化的静土中。何多苓极力回避的同时还有被西方认可、规范甚至开发或构造的“中国”或“中国观”。[8]这个时期创作了一系列带有中国水墨画气息的写意油画作品,如《海滩》、《今夕何年》等等。

第三个时期(1993—1997):自觉期。如果我们把艺术家前两个时期的作品看成是空间意识所产生的间接投射的话,那么这个时期空间意识已不仅仅是一种投射,而是直接成为素材、对象乃至主题了。在这时期,何多苓开始有计划地实验或探讨不同媒介中传达时空观的可能性与社会价值。

何多苓自1991年从美国回来之后,陆续完成了《迷楼》、《庭院方案》等一系列实验性创作。这一时期艺术家不仅开始抛弃抒情的语调,而且他还大量地研读建筑专业书籍,试探在作品中融合中国画与中国园林建筑的元素。这些作品延续了前一个时期的意象,在苍茫起伏并逐渐烟逝的荒野中,浮现一些错综迷离的楼道亭台,若隐若现,虚实相生,给人以无限的遐想空间。[9]《迷楼》无疑是何多苓艺术创作中的一次重大转折,这种转折反映在如下两个重要特征上:首先,在这组作品中,人文或人造的景致取代了自然景观。这样一来,为画家摒弃西方绘画的技法及其对空间的审美趣味,重新建构东方的审美秩序提供了契机,而且也更加凿枘于他因心造境的本来意图。其次,在作品中,作者赋予了绘画浓厚的建筑美学趣味。把他一直追求的宏大宇宙观与图像中的东方文化景致真正溶合起来,而不是仅仅在图像中吸收建筑的艺术养分或是在图像中再现某些建筑构件。作品中的阁、梯、桥、墙不光充当了划分空间的要素,更重要的是它还“主宰着我们生活时尚的人文观念。”[10]何多苓在这方面的努力为其在艺术作品中复归东方理想架构了通途。

始于1997年的《后窗》系列创作,除了建筑元素的渗透外,受到《金瓶梅》插图的影响是它的另一个重要特点,作品探讨了传统空间观念与中国式隐喻或暗示之间的关系。在中国古代,有关性事的方法或巫术、宗教仪式也称为房中或房中术,这个术语讳莫如深地用了空间概念来提示隐匿其间的人性本能。在这里,何多苓一直试图把这样的扭曲空间正常化,颠覆个体(的某些)本性与人的社会属性无法相容的谬论,这个主题其实与他一贯追求的高雅格调一致。房中是我们所面临的又一个扭曲的文化侧面,与中国在复兴过程中浮现出来的人性歪曲不同的是,它是我们“习得”的扭曲意识。

艺术家在这个时期的艺术追求呈现了两个相反的方向:“尽可能清晰的复杂性,以及尽可能少的多”,[11]在手法上,他追求极简主义,而在理念上,他追求极多主义,正如史特拉汶斯基所说,“对艺术控制得越多、限制得越多,它就越自由。”[12]这种内与外的交锋,磨砺了一种极其凝练而又玄远的空间关系。

第四个时期(1998—):自由期。何多苓在这个时期创作的作品进一步虚化了画面的空间,籍此全面展开画布上的宇宙空间建构,与此相应的是,他的技法与造型也日臻完美。

如果说前面几个阶段的探索都还停留在外部空间的话,那么从1998年开始,何多苓就逐渐转向了内部空间的经营。比如人物肖像写生,包括《海英与花》、《女孩与夜鹫》、《灰色房间》等一系列作品,这些人物形象在艺术家看来,不仅是空间中的构成,而且更是一个独立的空间。艺术家对于空间的把握方式在这里得到了提升,由眼睛的摄受把握转向心灵的感应把握,从这个角度来看,他似乎又回到了原点,当然这种回归是迂回上升式的,它与最初的直觉把握有着本质性的区别。《重回克里蒂娜的世界》就是这样的一幅代表性作品,他追求或摹仿怀斯并因此而一举成名,事隔多年以后,尤其是在他弃绝作品中的文学性以后,艺术家重新讨论这样的话题,一方面昭示了他的复归,另一方面,也是他对自己多年来的艺术历程的全面反思。这种迂回式的上升也体现在他的创作方式上,他每隔一段时间都会重新回到人体绘画的创作中去,比如2002年创作《女肖像》,2005年又创作出了《舞者》系列、《躺着的女孩》系列等作品,这种迂回、往复式的创作历程既是艺术家留给自己的思想、技能沉淀的机会,也是给自己一个沐照自明的觉悟过程。

从2001年,何多苓开始绘画婴儿题材的作品,手法不同于之前,开始加强对空间和背景的虚化处理。他把那些人们称之为“恐怖婴儿”的图像看作为对女人体描绘的深层延续,这些图像不以表达可爱、幼稚、娇嫩等常见的美学指标作为内核。他说,“我觉得人体就是一个个小小的宇宙,包括婴儿,婴儿不是色情的,但它是非常奇怪的,婴儿的丑好像是对人类的一种嘲讽——他躺在那儿想撒尿就撒尿,非常自由。”[13]在何多苓看来,天文学术语“婴儿宇宙”是一个充满神秘和无限诱惑力的字眼。[14]艺术家在内向空间探索上的深入,令他俨然医中圣手,对于人体的经络、系统了然于胸。[15]当然何多苓的探索并没有到此为止,而是继续向意义空间的多向性开发上迈进。

意义多向性的构建主要见于何多苓近年来的作品,这些作品的画面呈现了惨淡、迷茫、晦涩的特征,笔者称之为迷宫,意义的迷宫。显然他在空间的营建上,早已逾越了早期作品中所传达出来的典雅、诗意和永恒等面貌。《兔子森林》、《小绿人》、《睡美人》等一系列近期的作品都在朦胧、雅致的意象中表现出了复杂化与多样化的游移不定。这些作品所描绘的物象一方面如散布在历史灰烬中的古董,几近湮没于尘世的喧嚣;另一方面,却在艺术家轻揉慢捻的画笔下极尽妖娆,如同远处缥缈的乐音,细若游丝,稍纵即逝。其中《小绿人》等作品更加强调对绘画本体的探索,营造一种视觉、知觉、空间、时间、技法、精神上的纯粹,但是这种纯粹其实隐匿了他对现代文明发展中日益凸现的畸变的担忧。他的作品无不包蕴宗教式的奉献精神,仿佛一艘荷载东方精神的诺亚方舟,以薪传中华文明和再造东方秩序为已任。

艺术家不仅营造空间,更对空间中的形象、气氛进行导演,他在作品中添加了许多看似怪异莫名的东西,把画中出现的主体的情绪逼近崩溃的边缘,使形象的张力达到了一种吹之既破的饱满。在《兔子的森林》中,人物的姿态,用来削弱或解构具体人类形象的兔子耳朵,以及主体或倾听或受惊的表情都得到了刻意的强化。而作品《俄菲利亚》则描绘了像飘浮于太空中的飞船般的浴缸,裹挟的四周则模糊成熠熠生辉的星海,而主体形象的姿势与眼神则传达了高度的不安与警觉。《睡美人》的床罩周缘伸长出来的梅树枝桠,也令观者陷入庄周的困境,迷失于梦境与现实之间。何多苓的艺术从心理空间的营造发展到因心造境,以及渲染出符合理想状态的情绪或气氛,表明了他对艺术要素的良好把控能力。[NextPage]

总的来说,何多苓始终执着于自己对艺术的理解,置荣誉、孤独于度外,专注地追求通过作品的深刻内涵引领社会向更为人性,更为健康的方向发展的目标。他的作品从作为个人的心理空间的投射,逐渐深化为群体意识的空间营造,到最后已经泯然一个东方精神的宇宙,作品语言的发展历经了抒情色彩的削弱与意象多元化的历程。尽管何多苓在艺术史上最受瞩目的是他的成名作《春风已经苏醒》这件作品,但是他最有代表性,最能彰显其艺术理想的作品还数第四个时期,也就是2000年以来的作品,以下就以他这一时期的作品为主讨论何多苓绘画作品中呈现出来的艺术特征:

(1)永恒性。对永恒性的追求贯穿于何多苓创作历程的始末,除1986年创作的《带阁楼的房子》系列和1993年创作的《母与子》、《奔跑的女人与马》、《村庄》、《戴红帽的男人》、《抚摸马的女人》、《黄昏》、《男孩与果树》、《靠在岩石上的女人》、《雪峰下的女人》等作品以外,其艺术创作中的色彩通常都受到严格的限制,形成空蒙、混沌的空间感。这种感觉随着他对物像的虚幻化处理的加强(以第四个时期的作品为代表),永恒性得到了前所未有的强化,画面中浮现的“前不见古人,后不见来者”(唐·陈子昂句)的苍茫无垠与悲怆的气息,既与艺术家本人孤独、寂寞的人生际遇相契合,在美学旨趣上也直逼老庄玄学的气象万千,启发心灵“神游太虚”的绝对自由。

(2)东方气质。尽管何多苓使用的创作材料、工具都源自西方,但是他在画布上追求的却是东方空间独有的品质。如果说笔墨与油彩是东西方文明本质对立的象征的话,那么艺术家的作品则以一种东方式的空间与氛围来解构这种冲突,在更高的层次与状态中将它们统一起来。何多苓的成名作《春风已经苏醒》使用了西方的材料,甚至在方法上也有模仿怀斯的成分在内,这一切在1990年何多苓抵达纽约后发生了转变。他“起先是打算在那里定居的”,可是在美国的遭遇让他发现那里并不适合自己。尤其是在他看了大量的西方经典绘画原作之后,对西方艺术的崇敬之情逐渐消失,他认为那些作品大多充斥着高度物质化的信息,“缺少诗意”,这与中国人的东方气质并不相符。[16]于是他打道回府了,并从此沉下心来经营油画艺术作品中的东方气质。严格说来,下面将要谈到的去油画性与去唯美性也属于他营造东方气质的一部分。

(3)去油画性,这也是近年来何多苓作品中的一个趋势。从作品相貌上来看,艺术家近年的作品在画面上呈现出虚化、扁平、冲淡等特点。“虚”是对传统油画趣味偏重写实趣味取向的一种颠覆。“平”也是对传统的颠覆。传统油画讲究厚薄对比,肌理对比,但是以何多苓为代表的当代艺术家逐渐放弃了在画布上制作肌理,形成一种起伏有致的表面的追求。他们把画面画得很平,几乎与印刷品一样。越到近期何多苓的画面越平,他不再想用物理上的肌理效果去表现画面的变化,而是用手感提供丰富的表现力。“淡”跟传统也是一种对比。从美学角度来看,油画是基督教美学观的画面体现,它们在画布上重视光线与色彩的交织。而中国传统绘画则更倾向于道教美学观的传承,在画面上,更为强调玄与素的对比关系。淡化处理油画的画面关系,一方面是对西方油画本质的背离,向中国绘画传统美学思想的靠拢;另一方面,它也是当代文明发展的一个体现,传统油画大多是在点状光源或弱光底下完成的,这种光线下完成的绘画大多对比强烈。工业文明的发展,光线变成主要以平光为主,而且光线很强。泛光源的照明造成了光线不再集中,而且中心感或体积感也日渐消失。所以这个背景中产生的作品画面没有深重的光影,总体趋于浅淡。

(4)去唯美性。何多苓创作的《女人体》系列,画面中充斥着大片的灰白色调,给人以“不健康”的印象,他对女性裸体的直接表现更被认为是“情色”的传达,而那些巨大的充斥画面的婴儿则让不少观众见后惊呼“恐怖”。[17]何多苓油画作品中的这些特点,笔者称之为去唯美性,或审美扁平性,这是何多苓作品体现出来的一个重要特征。它的这一个特点,与中国传统美学特征遥相呼应。中国传统美学对于丑的关注始见于《庄子》一书,明末清初著名学者傅山则从理论上把支离与丑拙等元素上升为重要的美学范畴。[18]审丑也与现代艺术否定追求唯美的虚假现实主义理论相一致。何多苓艺术中的这一点是以往的批评与研究中所忽略的。在他近期的作品中,这种审美扁平或无倾向性尤其明显,在某种意义上,它也是何多苓极力撇清其作品中文学性、抒情性与诗意之间的关系的原因,前者在他近年的创作中已被彻底地抛弃了,而他对于诗意的理解也略有变化。

(4)诗意。艺术家大概对作品诗意的传达是比较看重的,他对诗意的理解或处理方式大概可以分为两个阶段。尽管诗意的表达在其作品中存在着不同的变化,比如早期作品的诗意更多的是借助作品中的抒情色彩来传达的,大量地借鉴诗歌中的意象,此类作品以1987年创作的《小翟》为代表,达到了极致。但从那以后开始削弱,1991年后逐渐抛弃了创作中的抒情特征,而艺术家对作品中诗性的表达开始转到了晦涩、多义、不确定性,“不可言说性”是他近期作品诗意的最基本特征。

(5)焦虑性。这也是何多苓近期作品中流露出来的重要气息。对怀斯名作《克里斯蒂娜的世界》的有意误读,启发了他对《春天已经苏醒》的创作,但他又说:“事实上,从《春风已经苏醒》这件作品开始,我从未对民俗或风情这类作品正面的表现,或者对现实加以针砭,如其他四川画家那样。我所着力刻画的一切仅仅是借用的外壳,是严格挑选和加以精心歪曲了的。”[19]这种对西方经典的有意误读不妨把它看成艺术家对外来文化渗透的焦虑。误读大概是艺术家在面对西方文化的渗透时所采取的自我保护或逃避方式,这种保护意识,也影响到他后来极力劝阻国内优秀的青年画家到美国发展等方面。在艺术家努力地经营多年以后,或许在他自信地认为足以抵制某种诱惑或侵袭时,他才重新回到重返克里斯蒂娜世界,重新检讨、审视那些让他着迷的作品,是一种形而上学的否定之否定。他于2008年创作的《重返克里蒂娜的世界》正好把自己对原作的误读所遮蔽的“紧迫不安”重新复现,这种复现包含了两个层面的意义,一个方面是正视西方艺术,另一个方面也是传达他在这一个阶段的思考,后者是他近期创作的一系列作品中都频频可见的精神语汇,比如《兔子森林》、《小绿人》等。正如何多苓所言,画面上的那些“飘忽不定的笔触”,添加了“躁动不安”的情绪。

(6)思辨性。何多苓的艺术富有思辨性,这也是他所力图保持“冷眼旁观”的姿态使然。[20]王岳川教授认为,思辨型的人都是忧伤的,但不是悲哀的,因而他的作品充满了感伤,在色彩选用上,他们偏好于蓝色,因为忧伤是使人显得不轻飘的一个很重要的东西。[21]这种思辨性跟艺术家的多才多艺有关系,尽管他不常写诗,或者不多的建筑尝试也被他自己否定了,但我们在他精彩的文字表述、画面经营中可以看到关于人性的思索,对于自然科学的热衷以及文明社会的反醒。他是一个艺术家,但他更是一个学者,一个思想家,他所做的事也许很纯粹,但是正是这种纯粹像一个雪球的内核一样,一旦启动,它就会把所有的可能都席卷进去,于是我们常常发现观者在他的作品前面陷入沉思。

何多苓的世界是一个精神世界,是他用笔一画一划雕琢出来的。可以说他所做的事业具有开辟性质,对于我们这个信仰几乎都有危机的时代而言,何多苓用一个人的力量,像考古学家剥离文物遗迹一样,把古典、永恒、爱、高雅从泥淖、淤污中捧将出来,它们终将在这个世界重现辉煌,照亮和充实在光怪陆离的现代魅影下迷失的心灵。

何多苓艺术的思辨性还表现在,他很少研究传统绘画,对传统绘画的语言谈不上有深入的了解,但是他却用很中国,很东方的语言、思想来表达了他的艺术,远远超越了技艺,形成了一种独特的思想力量。东方与西方的差别,最重要的不是技术层面的差别,物质层面的差别,而是精神层面的差别。

(7)纯粹性:艺术家有一个知名的理论,“技艺即思想”。[22]它与石涛的一画法有异曲同工之妙。在何多苓看来,绘画的至高境界就是对技术的超越,个人的精神、性情、学问、思想全都倾注于一笔一画中。实际上也就是“中得心源”,以心为画。在这个层次上,艺术家已经达到了超凡脱俗,超凡入圣的境界。这让我们不禁重新审视他那些关于婴儿的作品,老子曰:“专气致柔,能婴儿乎?”[23]婴儿的世界是绝对自由的,这样的世界也是作者终其一身所要追求的“心手合一”的至高境界。

当然,贯穿何多苓绘画作品中的美学价值还有诸如“爱”、“经典性”或“象征性”等,它们和前面我们所讨论的那些特征一起构成何多苓艺术优雅与高贵的品格,只是由于读者对何多苓作品中的某些审美特征已烂熟于胸,故于此不赘述,当然这并不表示它不重要或已经淡出何多苓的艺术创作,它仍然是何多苓现在乃至将来作品中的重要组成语素。

何多苓的艺术对于我们大多数人而言,不仅仅是作品,供欣赏的对象,而是一扇门,一面镜子,它向我们洞开一个宇宙,只有面对它在我们面前逐渐展开有宇宙洪荒,我们才能够重新发现人类自身的渺小,窥见人类无限膨胀的欲望负面,从而正视自我,重新审视我们对自然,对社会的索求,重新审视人类与自然,与社会之间的紧张关系,从而承担起我们对社会、历史的责任,重建良好的人性秩序。这是何多苓对于艺术的贡献,也将会是注重内在修为的中华文明对世界艺术的伟大贡献。[24][NextPage]

[1]现代艺术史的撰写者大概有一个通病,总会努力地为艺术家“不期而至”的艺术创举寻找到无数的证据,不证明艺术家是经过艰难的创作与努力才制作出如此伟大的作品誓不罢休。这其实是不了解艺术创作与艺术家甚至是艺术史所致。

[2]何多苓:《信念——人的自然与自然的人》,北京布鲁姆画廊提供。

[3]“他对自己的风格定位解释与艺术史的定位解释相差甚远,甚至是背道而驰。”参见王岩:《何多苓从诗意到恐怖》,《北京青年报》、北青网,2006年5月9日。2008年1月18日,北京环碧堂画廊举办了名为《何多苓2007》的画展,与画展同时举行了一场学术研讨会。北京大学博士生导师、文化批评家刘东在其发言中指出,何多苓是一位“经常被人误读为‘伤痕画家’的艺术家”。何多苓自己也作如是说。李静:《被归为伤痕美术是个误会:何多苓》

[4]高全喜:《何多苓断想》,《中国美术馆》,2006年第4期。

[5]高全喜:《何多苓断想》。实际上文革并没有给何多苓带来任何的负面影响,甚至在某种意义上,他对于自己在文革期间的经历还是感到庆幸的,“如果不是文革”,他“也许不会走上这条路的”。参见唐丹鸿:《何多苓访谈录》(选章):《今日艺术》

[6]同注[4]

[7]何多苓:《关于〈春风已经苏醒〉的通信》,《美术》,1982年4期。

[8]见《何多苓2007》研讨会,同注[3]。

[9]吕澎:《中国当代艺术史1990—1999》,长沙:湖南美术出版社,2000年,第39页。

[10]钟鸣:《迷楼与原画再现》,《何多苓忧伤的诗歌》(成都:四川美术出版社,2006年),第31—34页。

[11]欧阳江河:《技法即思想》,2008年12月18日。

[12]转引自何政广发行《大陆美术全集3——何多苓》,台北:艺术家出版社,1994年8月15日,第15—17页。

[13]王岩:《何多苓从诗意到恐怖》,《北京青年报》2006年5月9日。

[14]唐丹鸿:《何多苓访谈录》(选章),同注[5]。

[15]不足为奇,中医理论体系中的“天人合一”也正是何多苓所追求的最高境界,殊途同归而已。

[16]王雪芹:《何多苓:最后的守望者》,《东方艺术》, 2006年第3期。

[17]同注[12]。

[18]白谦慎:《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第141页。

[19]刘淳:《伤感意象和抒情意味——何多苓与〈春风已经苏醒〉》,青城山·中国当代美术馆群网

[20]何多苓:《我的作品表现个体而非群体的人》,卓克艺术网2007年6月26日。

[21]沉睡主编:《灵光乍现:漫游于空间、自由与死亡之境》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第113页。

[22]何多苓:《技艺即思想》,《东方艺术》,2006年,总第19期。

[23]见《老子》第十章。

[24]曾坚:《以中国文人画的精神改造西方艺术》,《艺术家》,2010年第6期。

(编辑:杨晶)