作者:于帆

在讨论中国当代艺术中的城市之前,我很愿意先说一说我所认识的那个城市。

很长一段时间,我住在望京,在西土城上学:先坐公车,再换地铁,路上大概不到一个小时的时间。这个路线我可能已经往返过近千次了,但是,很遗憾,我仍然无法说,我对它很熟悉……

在讨论中国当代艺术中的城市之前,我很愿意先说一说我所认识的那个城市。

很长一段时间,我住在望京,在西土城上学:先坐公车,再换地铁,路上大概不到一个小时的时间。这个路线我可能已经往返过近千次了,但是,很遗憾,我仍然无法说,我对它很熟悉。

首先,从我住的地方到地铁站这段路,我发现我叫不上来其间任何一个车站的名字,对路上的任何店面也没有什么特别的印象。其实,这段路步行也就二十分钟的时间,并不算远。但不管时间多么宽余,我也从未,而且也不愿意走过去,原因很简单:一路上除了高楼和荒地,什么都没有。在我的认识中,这不是一段路,而是两个点。两个点之间不是空间,而是空白。公交车的作用正在于省略掉这段不必要的空间,弥合这段空白。

接下来,尽管我可以牢记这段地铁线路上的所有车站及其前后顺序,但是,我从未在这段线路上,除了西土城以外的任何一站下过车。原因也很简单:我在那里无事可做。芍药居,北土城,牡丹园等等,它们对于我来说不是地点,而只是一些名字。这些名字无法与任何实际具体的景观对应起来,而只是一些抽象的文字。

[NextPage]这便是我对于我生活其中的这个城市一些破碎的体验。

城市是什么?面对这样的提问,不同的时代,不同的地域,不同的人会给出不同的答案。我们的生活方式决定了我们对于这个城市的感知,我们又籍由这样的体验和感知来认知这个城市。对于城市的理解不只是高楼大厦的风景,人来车往的热闹,更是居住在这个城市的人们对于这个城市景观的感受和体验,以及由此而获得的一系列关于这一空间的复杂观念体系。这是我们进入一个城市的途径,而不仅仅是居住于此。

二十世纪的八十年代在中国现当代艺术史上被认为是具有断代意义的阶段。各种新兴的,前卫的,先锋的艺术媒介和艺术形式纷纷亮相,共同建构起一段有关这一时代的视觉艺术的历史。在这一历史进程中,恢复了活力的中国城市生活重新激发起人们对于它的兴趣和关注,城市和城市文化开始再次进入到当代视觉艺术的历史叙事之中。时至今日,具有不同身份的,不同以往的城市人,以各种各样新的面孔出现在真实的城市空间和那些有关城市的视觉艺术之中,与日新月异的城市生活和城市景观一起,塑造了当代中国的城市肖像。

过去,现在和将来:城市的时间隐喻

从二十世纪八十年代初开始,“文明与愚昧的矛盾”再次成为历史文化讨论中的重要话题,在所谓的“现代化”的特殊语境中,城市无疑天然地成为了“文明”的代名词,而“愚昧”则经常性地与乡村或是农业相提并论。但是,在城市文化形态方兴未艾之时,出乎人意料的是,城市“现代化”的“先进”图景并没有给人们带来太多的兴奋和喜悦。城市作为“文明”或是“现代”的提喻,在大多数的情况下,仅仅处于未来的时态之中。对于城市繁华景观的呈现,仿佛只是为了乡愁般地回忆那些已经远去的乡村田园或是旧城老区的温馨,似乎只有那些属于过去的时光才是中国文化的现实。

1985年,黄建新根据张贤亮的小说《浪漫的黑炮》改编的电影《黑炮事件》,被视为第五代导演中早先将视野转向城市的范本。在中国当代电影史写作中,普遍的观点是,当同时代的知识分子依然挣扎于“黄土地”和“红土地”的历史文化反思之中时,黄建新的《黑炮事件》为当代中国城市文化提供了崭新的文本。从表面上看,影片涉及的仿佛就是现代化语境中的“文明与愚昧”的叙事格局和主题,但是在表层的冲突下暗藏的却依然是一个属于传统“乡村式”的人际关系:一面是党委书记周玉珍刚愎自用的家长式管理,一面是受害者赵书信谦卑的“孩童般的忠顺”。两者并不是真正意义上的对抗,而是“别具意味的和谐与默契”。在这样的内在逻辑中,所谓的城市只能被还原为乡村的异型,而所谓的城市文化也只是那片“黄土地”和“红土地”的延伸。

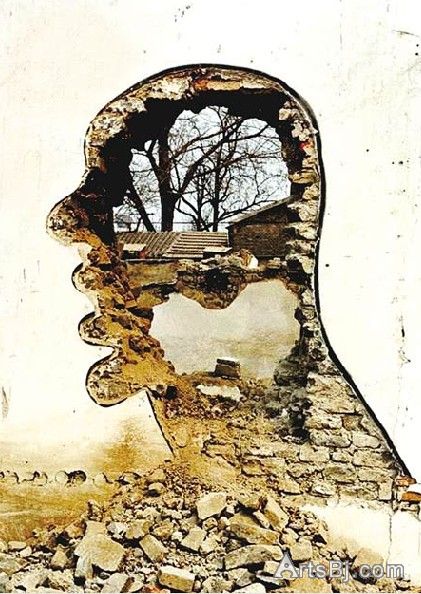

相似的感情逻辑甚至一直延续到九十年代中后期,并在这一时期的一些装置和摄影作品中呈现出来。八十年代的城乡二元关系,在九十年代的城市化进程中,被进一步置换为新城旧城之间的对立。像尹秀珍的《废都》,黄岩的《拓片系列》,荣荣的《废墟》,张大力的《对话》,王劲松的《拆》等一些作品,通过对新兴城市的崛起,旧有城市的消失这一主题的视觉化表述,进一步强化了人们对于原有生活方式,过去幸福时光的那种乡愁式的怀念。在属于未来时态语境的现代化城市与属于过去时态的美好记忆之间,属于当下的、今天的现实却是经常性地缺失的。

新人:城市题材的兴起

1987年,刘小东正在中央美术学院的画室准备他的毕业创作;王朔在当年第6期的《收获》杂志上发表了他的小说《顽主》;崔健正式离开北京交响乐团,发行了自认为是第一张专辑的《新长征路上的摇滚》。到了1988年,刘小东凭着《休息》、《吸烟者》、《醉酒者》等作品获得了他的学士学位,并在次年参加了“89艺术大展”;王朔的《顽主》由米家山搬上了大银幕,同年,夏钢也将王朔的另一部小说《一半是火焰,一半是海水》改编为同名的电影;崔健的知名度也与日俱增,并受到了国际的关注,在当年汉城奥运会的全球现场广播中演唱了《一无所有》一歌。

在这些新兴的文化文本中,一个从未在历史上任何视觉艺术作品中出现过的,真正属于当下现实的形象走进人们的视野:他不属于家庭,不属于学府,也不属于新兴的个体工商界层;他“一无所有”,却并非毫无希望,甘愿堕落,而是在对世界的游戏中执着地追寻自己的生活理想;他对戏弄传统中的虚伪、矫情和腐朽乐此不疲,看透了所谓学有所成的小知识分子以及新兴个体工商业者们的无聊和空虚,认为那样活着“没劲儿”,可却也同样找不到自己的位置。这当然不是某一个人的传记,而是一群人的肖像。这些人只属于这个时代,属于这个时代的城市。

在中国的视觉艺术中,城市和城市文化向来不是什么热门的题材。回顾中国的视觉艺术史,我们发现,关于中国城市的视觉生产仅仅集中地出现于两个时期。一个是解放前的旧上海,另一个便是在改革开放之后至今的这段时期。当然,这两个时期也是中国城市发展最为迅速的两个阶段。

[NextPage]从20世纪50年代至70年代末的三十年间,城市在中国艺术的视觉表达中曾经一度相当地匮乏。当我们回顾这一阶段的视觉文本时,我们会发现,我们几乎很难找到与城市和城市人有关的视觉内容。领袖、军人、农民、少数民族,这些形象占据了几乎所有的视觉生产形式,成为视觉图像的主体。在这一过程中,城市仅仅作为一种视觉构成,成为这些主体形象的活动场所,而非具有现代性指向的空间。在这一时期,城市不时地被作为工业的代名词而被提及,而城市文化则被置换为工业题材。工厂成为这一类作品中标志性的城市空间意象,工人阶级则作为主流意识形态话语中的历史的创造力与原动力,成为了唯一得到彰显的所谓的“城市人”。即便是在1979年以来的“新时期”,这一模式也被主流意识形态的视觉话语所继承,作为表现改革成就的“重大题材”而反复使用。

二十世纪八十年代的中后期,中国的城市文化在大规模的城市建设和乡村的城市化进程中逐渐复兴。不再是领袖,也不再是英雄,而是“一无所有”的“顽主”们占据了真实的城市空间,同时也占据了这一时期的有关城市的艺术视觉图像的中心。他们是没有职业身份,甚至没有家庭身份的城市里的游荡儿。对这群人而言,以往来自于权威的行为指令消失了,个人的欲望和意愿成为他们行为的全部根据。

在刘小东1998年创作的《烧耗子》中,我们看到了那个熟悉的,但长久以来却被人们遗忘的形象。那两个穿着松松垮垮的西服,留着分头,生着一张干净脸儿的“无业青年”是那样的普遍,以至于人们在生活中会轻易地将其忽略,直到画布将其放大,我们才注意到他们的存在。米家山的《顽主》中的于观、杨重、马青同样可以看作是这样的年轻人的代表。按照影片中的“赵老师”的说法,他们应该算是“失足青年”。他们没事儿打打小牌、侃侃大山、打打哈哈。就是这些表面看起来不思进取、浪费生命的青年,心底却透着纯真乐天、热心善良。

“顽主”是这个城市中的游荡者,他们对于城市的匿名性和流动性比起任何人都要有更加直接和真实的体会。他们没有所谓的理想和雄心,“有的只是吃吃喝喝和种种胆大包天却永远不敢实行的计划和想法,……只是一群不安分的怯懦的人,尽管长大却永远像小时候一样,只能在游戏中充当好汉和凶手。”他们无法代表“先进文化的前进方向”,但是,他们却是真正此时此地的,他们凭着他们的真实,成为了这个城市的时代精神的代表。

新面孔:模糊的身份和看不见的城市

《小山回家》是贾樟柯早期最重要的一部短片,该片拍摄于1995年,全长仅58分钟。故事情节很简单:王小山,一个来京务工的青年人,在春节临近之际,被老板开除失业了。他想找在京的同乡一起回家,但无人与他同行。最后,小山只好在一个路边的理发摊上,将自己一头像城里人一样的零乱长发留给了北京。本片奠定了贾樟柯后来的几部剧情长片的基本美学风格和基本主题。在这一短片中,贾樟柯将镜头对准了“民工”这一属于当代城市的新的群体。

同样的情况也出现在1995年前后的美术界,忻东旺的油画《诚城》,梁硕的雕塑《城市农民》,忻海州的《民工潮·城市人·进城的人》等作品也同样将目光对准了这样一个新兴的特殊的城市群体。

我们很难对农民工这一群体进行准确的定位。这些人全部出身于农村,但基本上已经离开土地,并不直接地从事农业生产,所以不再是真正意义上的农民。但是另一方面,尽管他们长期地生活和工作在城市之中,但是,在现有的户籍制度以及现实生活状况下,又很难获得城市的认可,真正地融入到城市生活之中。我们前面所提及的城乡之间的二元关系,随着新的时代条件下,城市新群体民工的出现,而变得更加的复杂了。

民工群体的这种尴尬境遇鲜活地反映在刘小东1996年的作品《违章》之中。一辆货车从后方驶来并继而向前驶去,挤在货车后厢里的十来个赤裸着身体的民工,正回头向我们张望。在狭窄的车厢中,民工的肉体与煤气罐质感坚硬的金属并列在一起。由于挤压而发生变形的身体与这个光鲜的城市是那样的不协调,暴露的身体强调了这群人的异质性——他们并不属于这里。整个事件之中,“违章的”仿佛并非是车辆的超载,而是这些真实的身体的存在。

到了2000年左右,农民工作为一个新兴的城市阶层的身份已经得到确认,但是与此相对应的是农民工的生活状况并没有发生本质性的变化。在2000年以后,当代艺术家宋冬、尹秀珍、王晋等人,运用装置、录像、行为和摄影等多种媒介完成了多件以农民工群体为对象的作品。其中的一些行为作品,由于有了艺术家本人的亲身参与,从而使得民工的生存状态得到了正面的重视和彰显。但是,这些作品中的基本观看方式,在二元对立的基础逻辑上是与普通城市人看民工的目光没有本质性区别的。民工群体在自身话语权缺失的前提下只能是一个被观看的“他者”,而“他者”是永远属于远离中心的边缘的。[NextPage]

当然,我们今天再来看,在边缘失语的人群已经不只是农民工自己。下岗职工以及所谓的蚁族等越来越多的人群被城市发展的浪潮甩到远离中心的边缘中去。如文章最前面所说的那样,城市在真实的空间上给人的是无法弥补的抽离感,而这种抽离感也同样在文化层面上扩散开来,渗透到更多的人群之中。在火热的城市生活表象之下,还有一座空间和人群日益疏离的“看不见的城市”。而更加“杯具”的则是,这座“看不见的城市”在当代视觉艺术的创造之中也逐渐模糊,甚至消失不见了。

最后,我们需要重新回到1988年的《顽主》这部电影。与其说,米家山根据王朔的小说改编了电影,不如说米家山在视觉上扩展并深化了所谓的“王朔精神”。原本在小说中被略写了的“3T文学奖”的颁奖仪式,在影片中通过米家山的一场“相当粗俗”的时装表演而获得了丰富和发展。这场演出已经成为中国当代视觉艺术中关于城市的隐喻中无可替代的景观。

伴随着深沉的音乐,以及当时最为流行的女子健美表演和时装表演,在近代中国不同历史时期出现过的各种对立的典型形象同时集中地呈现在这个舞台之上:一个依然蓄着长辫的前清遗老挽着民初时尚的女子,跟随着几近赤裸的健美运动员出场;头蒙着白毛巾的农民在混乱的人群中与相貌奸诈的地主相遇;身着土布蓝军装的解放军战士押着披着绿呢官服的国民党军随即登场;一个穿着旧绿军装的红卫兵手举大字报,怒向走资派……。整个场面就像是主流叙事文本中的中国近代历史典型人物及典型情境的集中汇报演出。

在旋转彩灯和摇滚鼓点的共同作用下,这样一个杂烩式的演出终于演变成一场酣畅痛快的集体狂欢。“前清遗老与比基尼携手,共产党与国民党军人执手言欢,红卫兵与老地主共舞。”意识形态的,时间的,地理的,政治的差异在这样的狂欢中混淆,崩溃,消解。这是关于一个时代的城市的缩影,更是关于整个当代中国社会文化的微缩和集合。城市从来就不只是一个具有真实性的场地,或是具有什么固定且无可质疑的身份。对于今日之中国来说,新的城市空间是同时性与多样性的共存,是相互竞争的意识形态和生活方式的混乱,是不断变化并富有争议的。

随着包括于观、杨重、马青这些“失足青年”在内的“请来的”年轻诗人和作家的登台领奖,这场演出才算告一段落。他们的出场使得这样一场极具象征意味的表演真正地完整,因为他们才是这场演出的主角,是那个时代的主角。

时至今日,物是人非,可演出仍在继续,不断有新人加入其中,而且肯定还会有更多的人登上这个舞台,携手共欢。别左顾右盼,自以为置身事外了,你我也已在舞台的中央。一起跳支舞吧。

(编辑:罗谦)