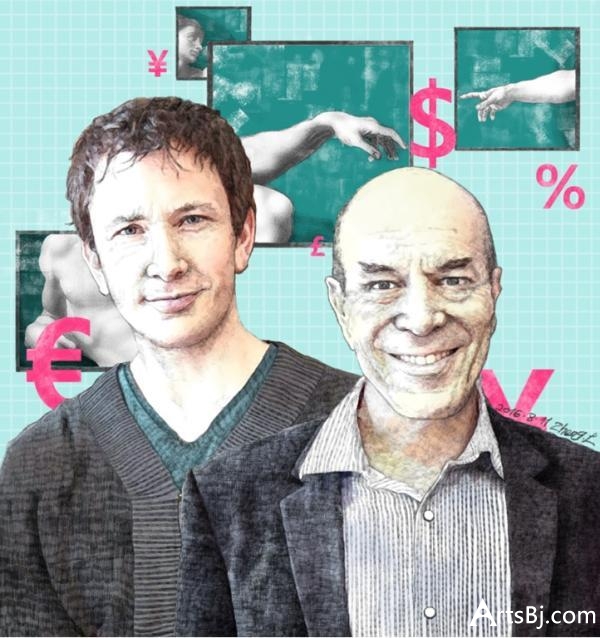

戈尔丁和柯塔纳

采访者:恺蒂

受访者:戈尔丁 柯塔纳

最近,一本颇受关注的新书由布鲁姆斯伯里出版社出版,题为《发现的时代:应对新文艺复兴的风险及回报》(Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance),作者是牛津马丁学院(Oxford Martin School)的院长伊恩·戈尔丁(Ian Goldin)和研究员克里斯·柯塔纳(Chris Kutarna)。

戈尔丁,经济学家,南非人,1996年至2001年任南非发展银行行长,并担任曼德拉总统的顾问。后来他成为世界银行高级管理团队的成员,2003年至2006年间为世界银行副行长。2006年,牛津大学马丁学院创立,他出任院长。他也是牛津大学全球化及发展教授,曾出版过数十种关于世界经济和全球化的著作,其中最著名的包括《分裂的国家:全球治理失败的根源及对策》(Divided Nations: Why Global Governance Is Failing, and What We Can Do about It)、《蝴蝶负效应:全球化带来的系统性的风险及对策》(The Butterfly Defect: How Globalization Creates Systemic Risks, and What to Do about It)等等。

柯塔纳,政治学博士,加拿大人,之前从业商界,任职于波士顿顾问集团等机构。他也曾在中国住过几年,会说一口流利的中文,还有一个古色古香的中国名字:柯睿思。

恺蒂:戈尔丁教授,您以“全球化的研究”和“发展经济学”出名,您过去的著作都是很学术性的,《发现的时代》是一本很不同的书。能否请您谈一下这本书的缘起?

戈尔丁:促成这本书的有几个不同的动力。在此之前,我已经出版了四本关于“全球化”的著作,研究我们如何理解全球化、政府如何对待全球化、为什么在全球如此飞速向前发展和进步的同时,各个群体之间的贫富差距却越来越大,为什么有些地方的发展会远远落后于另一些地方。

十年之前,牛津马丁学院成立,其宗旨就是研究这些问题。牛津马丁学院有六大不同学科,有很多交叉研究的课题。担任牛津马丁学院的院长,这一职位让我极大地拓宽了视野,把我从过去的研究课题中拉出来。牛津马丁学院里有各种专家,我可以借助这些最优秀的资源,进入到许多我之前并不熟悉的领域,例如电子技术、通讯技术、医药、生命科学、物理等各个方面,我得以了解这些方面的最新发展。

在这样的情况下,我开始反观并试图拓展我过去的许多发展经济理论。让我着迷的问题之一是,我们生活在这么进步的一个时代,为什么会有那样的不平等?我们时代具有前所未有的巨大机会,但也有前所未有的巨大风险。二十一世纪可以成为人类有史以来最好的世纪,但也有可能成为最差的世纪。人类的健康、人均寿命、全球的财富、教育、科学发现等,都有前所未有的发展,但人们却充满了焦虑。就是在我思考这些问题的时候,我和克里斯认识了。

2010年,我们帮助劳德保险公司做一个风险项目,克里斯出任我的研究员。我们进行了许多讨论,我俩都觉得应该反观历史,从历史中吸取经验教训。所以,2011年起,我们开始对这本书的课题进行研究写作。这本书花了五年的时间,对我来说,是写得最慢的一本书了。

我们的目的是为了理解这个年代,为读者提供一个全景,研究世界究竟往哪里发展。这本书不是学术著作,它是面对大众的。与我以前的著作相比,风格非常不同。

柯塔纳:关于为什么开始写作这本书,我再补充一点。对我们在书中所讨论的话题,我俩都有一种紧迫感。人们惯常的印象是,作者写作时,一般是根据世界的变化来改变书的内容,但对我们来说,这本书写了五年,不是书跟着世界在变化,而是世界跟着书在变化。我们在书中写道:“这个世纪是一场比赛”,世界不只有潮流,更有竞赛,是光明面和黑暗面在比赛。世界的开放、信息技术的发展、网络时代的到来,这些都让世界联系得更紧密,但同时,随之产生的是风险、很多容易受到伤害的群体。发展的代价是什么?为什么如今的财富分配这么不平等?我们不能任其自然,必须设法引导潮流。看看现在的报纸头条,就知道我们的世界充满了文化战争、种族战争、宗教战争、极端的政治倾向。找到引导、解决这些问题的办法迫在眉睫。现实如此让人不可置信、不可理喻,有一个办法,就是后退一步,反观历史,从与历史的对比中找到答案。因为在人类的历史长河中,可能经历过类似的情况。这就是我们在这本书中希望做到的。

戈尔丁、柯塔纳著《发现的时代:应对新文艺复兴的风险及回报》

恺蒂:所以你们选择文艺复兴时期,觉得那个时代和当今有很多相似之处。为什么?

戈尔丁:我们并不是说只有欧洲文艺复兴时期是我们可以进行对比和借鉴的。世界各地的历史有许多可以让我们借鉴之处,例如中国,在欧洲文艺复兴时期,中国比欧洲先进很多,特别是在出版印刷上。但对欧洲来说,是文艺复兴让它从落后变成最为先进的文化之一,大约在1450-1560年左右。其中最重要的原因之一是信息科学的发展,发明于中国的活字印刷术传到欧洲并被采用,廉价的纸张出现,印刷厂盛行,一般百姓能够拥有信息,大家的求知欲被激发,这样就从根本上改变了人们的视野和思维方式。但我要指出的是,这本书并非只是关注欧洲,我们只是用文艺复兴做一个例子而已。我们的视角也不是欧洲视角,克里斯是加拿大人,我是南非人,我们的视角是国际性的。

恺蒂:能否请你们举例说明文艺复兴时代和当代的类似之处呢?

柯塔纳: 在思想潮流和科技发展上,这两个时期有许多类似之处。首先是地图,文艺复兴时期和当代,世界版图都发生了巨大的变化,全世界的地图都要重新绘制,你看1985年的国际地图,就知道今天整个欧洲不再一样,那张地图已经完全不能再用。 第二,新媒体的产生,文艺复兴时期是古腾堡印刷技术,现在是数码革命,信息交流更为畅通,创造力得到爆发;第三,医药、健康和教育,历史上,战争和疾病总是最具有杀伤力的,文艺复兴时,欧洲的黑死病渐渐平息,也基本上没有战争,因为疾病和战争的平息,新的版图和新媒体才有机会生成、出现。

戈尔丁:还有至关重要的一点,就是移民和各种不同人的混居。例如文艺复兴时的佛罗伦萨,百分之二十五到百分之三十的人口是从世界各地来的外国人,这些人带来新的观点和思想,与当地人互相交流,带来新的血液,促使新的思想和新的科学发明产生。当时的佛罗伦萨是世界各地学者的麦加,必去的地方。后来佛罗伦萨被极端主义者控制,天主教教会完全腐败,花钱可以进天堂,所有的新思想就停止了。我们在这本书里要讲的主要故事,就是说时代的巨大变化产生了赢家,也产生了输家,赢家获得如此多的利益,输家什么都没有,而且赢家压根就不愿意重新分配他们所获得的利润,所以,整个社会就充满了一触即发的火药味。在这种情况下,社会进步受到阻止,最后的结果是对所有的人都不利,不管你是赢家还是输家。文艺复兴时期和当代,这点也非常相似。

柯塔纳:如果说起文艺复兴时期的价值和寓意,大家都觉得那是一个“美丽的时代”,那是哥伦布、哥白尼的时代。但凑近看,就知道那时也充满丑陋。所以,我们认为那是一个“发现的时代”,是发现辉煌的好的东西,但也可能是发现丑与恶的东西,发现我们容易受伤害的地方,发现新的风险,发现那些人们的行为所造成的意想不到的后果。这种双面性存在于当代,也存在于文艺复兴时期。

1500年的欧洲

恺蒂:你们说现在是最好的时代,但也可能是最糟糕的时代。能否请你们总结一下,哪些是最好的,哪些是最糟糕的?

戈尔丁:其实,要回答这个问题,用中国做例子最合适。中国代表着世界的变化,或可以说,中国是处在变化的最前沿。能够让这么多人脱离贫困线,让这么多人的生活水准在这么短的时间段内提高得这么快,这是历史上前所未有的。减少极端贫困人口,这不仅是中国的现象,这是全球的现象,只是其他地方没有中国规模那么大、速度那么快。看看统计数据就知道,在过去的三十年中,全球人口增加二十亿,极端贫穷人口减少三亿,这是前所未有的。还有一个衡量尺度是人均寿命以及教育,这三十年来,全球受到基本教育的人数增加了三十亿。在这方面,中国也是贡献最大的国家之一。在非洲,在拉丁美洲,都有类似的发展。第三个衡量尺度是公民的参与程度,这也是全球现象,可能只有中东除外。十九世纪七十年代,百分之七十的国家、百分之八十的公民是和外界没有联系的,而现在可能只有朝鲜等极少数的国家与外界没有联系。如果没有这种全球性的介入和参与,我认为南非现在仍会处在种族隔离制度之下。南非的变化和发展是全球变化的一部分,至少对我个人来说,这种参与给我的生活带来了极大的变化。

当然,也有糟糕的地方。从技术和科学的角度来说,我们的世界有能力完全摆脱贫穷,完全有能力消除贫困地区的传染病,但是世界上还有极端贫困区,还有传染病,这是不合逻辑的。而且,贫富差距的鸿沟越来越大,对环境的破坏越来越厉害,这些都是糟糕之处。当代的人类是相当成功的,但如何驾驭这些成功,在许多方面人类是惨败的。

恺蒂:是什么阻碍了我们的发展,造成这些失败的原因又是什么?

戈尔丁:主要原因是我们的全球政治系统和政治机构没有跟上世界的变化,还有一大批人没有跟上世界的变化,他们被变化甩在后面。

我们现在是一个非常有趣但非常难以捉摸的时代。了解和理解我们现在所处的位置、如何到达这个位置,这些都很容易,难的是要预见我们的将来、我们究竟会走到哪里。变化越来越快,对未来的预测就越来越难。科学的快速发展应该能让大家看清我们许多举动的后果,把全球的头脑和智慧都加在一起,从科学和技术的角度来说,我们充满能力。但是我们的政治系统,全球的政治结构、宗教机构等,都还停留在上世纪五十年代,进化的速度出奇缓慢。政治家都是从自己国家利益出发来考虑问题,所以从政治心理上来说,整个世界正在解体,变得越来越零碎,国家和国家之间更为隔离,这与科学技术上越来越密切的关系正相反。

除了国家政体之外,还有相当一批人,没能跟上时代的变化。例如,如果你住在美国中部,你的生活可能比上世纪七十年代还要糟糕,你能脱离贫困境遇的机会,会比那时还要少。所以,这些人当然不愿开放或与外界联系,他们要把外国人阻挡在外,他们反对移民,在这次美国大选中,这点有最充分的表现,特朗普就是要吸引这批人。他们要开始贸易战争,进行贸易保护。他们不把中国看成是机会,他们只把中国看成是威胁,要采取强硬态度、限制中国产品的进口,如果这种贸易保护的政策真被实施,那对中国肯定不利,但是对美国会更不利。

同样,在英国北部的许多城镇中,也有许多这样的人,那里原有的工业垮掉了,他们没钱搬到伦敦找工作,他们被世界的快速变化给甩在了后面,他们当然会反对移民,觉得东欧人来抢了他们的工作,支持英国退出欧洲。变化越来越快,这些人没办法跟上,他们支持隔离,反而会被甩得越来越远。而且,财富上的不公平和贫富差距的巨大鸿沟显而易见,这会给整个社会带来不稳定和极端的因素,在我看来,这是最大的问题。

恺蒂:那么我们的对策是什么?如何解决这些问题呢?

戈尔丁:所以,在这个“发现的时代”,我们应该重新设置我们的头脑地图、政治地图、经济地图。这些地图应该是全球性的,应该是按照人类所面临的问题来划分疆域的。例如,全球气候变化的地图完全不同于全球金融地图,也完全不同于贫困线地图,这些地图应该根据我们所面临的各种问题来设置,而不是按照国家疆域来划分。还有网络空间地图、YouTube社区、Facebook社区、微信社区等,这些都是没有国家疆域的概念的。就像学术和科学研究,如果你一直考虑到国家疆域的话,是不可能有大发展的。在商业上,也是如此。

我们在《发现的时代》的最后一章中,也提出了详细的建议,例如,政府必须制定政策,让有钱人交更多的税;增加人口的流动性等等。我们越封闭,情况就会越糟糕。政治上越封闭,领导人就越没能力来管理这些变化,社会进入恶性循环,更多的人会去支持极端主义分子。

2016年的世界

恺蒂:你们开的“药方”里还包括人人都应该诚实,应该负起责任等。你们是否觉得自己太理想化了?

戈尔丁:我不认为我们太理想化,我们相信人类有足够的能力和智力来解决这些问题。我们回头看五百年前的文艺复兴时期,希望能够找到共识。文艺复兴时期,在艺术和科学上有很多革命性的东西,很多积极向上、对前途充满乐观的东西,这些东西到现在对我们仍有功用。我们的这本书是要提醒大家:当心,那个时代虽然了不起,但也充满了危险,也有很多负面的东西。我们对未来是乐观的,但如果你问我们未来会怎么样,这本书告诉你:“未来是你们的选择。”大家如何选择,将决定未来。当然,有些选择并不是人人都乐意的,例如,富人必须交更多的税,肯定有人不愿意。但我要告诉他们:如果你不愿意交更多的税,缩小贫富差距,那你就等着更多的极端主义吧。

柯塔纳:我们在书中指出的是我们认为大家应该做的事情,但人们会不会按照我们的建议去做,这个决定权在大家自己的手里。现在是充满天才、充满发明但也充满风险的年代,世界究竟会朝哪个方向发展,答案在大家的选择中。我们为大家指了路,希望大家朝这条路上走,但我们是没有办法强制大家的。

戈尔丁:我们知道不可能让所有的人都同意书中的观点,我们希望的是,第一,这本书能够引起讨论;第二,它能让大家意识到我们处在一个多么了不起的时代,而且,类似的时代在历史上出现过,希望大家能够反观历史,吸取经验教训;第三,如果我们希望人类有个好结局,大家都要担负责任,进行正确的选择。有一些硅谷里出来的书认为现代科学技术革命肯定能解决人类所面临的问题,仿佛所有的问题只要有个软件就可以迎刃而解,他们才是太理想化。我们与他们的看法不同。现代科学技术可以拯救我们,但也可以消灭我们。这本书如果能引起讨论,我们就很知足了。

恺蒂:谈到贫富差距,其实发达国家的贫富差距比发展中国家更可怕,是不是这样?

戈尔丁:对。例如,在中国也有贫富的两极分化,但是中国的贫富分化和美国不一样。中国过去三十多年的增长速度一直至少在百分之六以上,而美国的增长速度在百分之一以下,在两个国家中,都有超级富有的人,但在中国,贫困线上的人的生活也在变好,他们没有被锁在贫穷的状态里。在中国,应该所有人的生活都比七十年代的时候要好,处在贫穷状态的人,应该有摆脱贫穷的可能。印度的情况和中国也很相似。但是在发达国家,在英国、法国或美国的有些地方,很多年轻人的生活比他们父母辈、祖父母辈要糟糕,特别是一旦陷入到贫穷的状态,想要摆脱这种状态就非常困难。在这一方面,南非也很令人担心,那里的穷人也被锁在贫穷的陷阱里,无法解脱出来。南非和美国非常相像。

恺蒂:请问“发现的时代”,这个“时代”,你们究竟是如何定义的?

戈尔丁:这个“发现的年代”,应该说是从上个世纪八十年代到现在的三十多年吧。对我来说,中国八十年代开始的对外开放、1989年柏林墙的倒塌,这些都是里程碑,是变化的开始。还有互联网络的开始,虽然internet 是七十年代就有了,但是world wide web是1990年开始的。八十年代还产生了世界经济体制上、物流上、全球结构上的许多变化,达成许多全球性的协议。在我们看来,那是新的文艺复兴的开始。

恺蒂:你们是如何合作的?

柯塔纳:合作写一本书,需要有一个主要执笔人,那是我。我们逐章进行头脑风暴,讨论、研究并决定每一章中究竟要写什么,与其他章节如何关联,然后我写出第一稿,在此基础上我俩进一步修改,直到我俩都满意为止。

戈尔丁:我俩年龄不同,学科不同,克里斯是政治学家,我是经济学家,我俩视角不同,但能够互补,有时候我们也不同意对方的观点,但是我们会进行讨论,最终达成共识。而且,如果没有新的技术革命和网络,以及快捷的信息交流方式,我们的合作也就不可能,因为我们生活在不同国度。当然,我们力争做到书中没有差误,因为会有文艺复兴史的专家、量子力学的专家、电子科学的专家、遗传学专家等来读这本书,我们必须做到在事实和史实上无懈可击。这是至关重要的,在这一点上,我的压力可能比克里斯要大。

柯塔纳:所以,在书中,我俩有不同的声音,伊恩的声音是经验,是智慧,保证里面的所有事实都经得起推敲;我的声音是给人一种新鲜感,一种现实感,一种与当前最重要的问题的贴近感。

戈尔丁:还有一点要说明的是,如果没有牛津马丁学院,也就不可能有这本书。首先当然是牛津马丁学院这个环境刺激我思考,第二是这里有惊人的资源,许多领域的专家教授,还有他们的博士生,都读过我们的稿子,提出很好的意见和看法。因为我们试图帮助读者了解科学技术上发生的巨大变化,我们写到了基因工程,写到了量子力学等等,书中有各个学科的详细知识,涉及到我和克里斯不很熟悉的领域,这些对我们来说都是很深奥的东西,是牛津马丁学院的许多人帮助了我们。所以,读者不仅能从这本书里了解到各种辩论,也能学到很多知识。(文/恺蒂)

(访谈载2016年8月14日《东方早报·上海书评》,原标题为《戈尔丁、柯塔纳谈第二次文艺复兴》。)

(编辑:郑娜)