2014年4月马尔克斯辞世。他的妻子梅西迪丝承诺:“八月见。”六年后,梅西迪丝在8月过世。十年后,《我们八月见》终于面世。2024年3月6日,加西亚·马尔克斯的遗作《我们八月见》全球同步首发。这一天,是双鱼座作家马尔克斯的97周岁冥诞。

马尔克斯自1999年起,健康水平每况愈下:先是查出淋巴癌,接着,遭遇了阿尔兹海默症——这对于一个有着卓越记忆力和想象力的作家而言尤其残酷。即便如此,他在2004年还是交出了高水平的封笔之作《苦妓回忆录》,西班牙语本首印130万册,一周内加印50万册。读者以慷慨的购买力来回报他卓越的战斗力。

封笔之作出版,并不意味着马尔克斯真的就此止步不前。他的写作还在继续。

《我们八月见》是他顶风破浪、克服万难最后一次创作结出的果实,那次创作过程就像一场赛跑,比赛一方是艺术家追求完美的天性,一方则是日渐衰退的记忆力。作家本人作出过最终判决:“这书不行。得把它毁了。”

对于全球粉丝而言,这部作品太珍贵了,不能被隐藏起来。

对于马尔克斯的孩子们而言,《我们八月见》自然不像父亲那些更优秀的作品一样精雕细琢,甚至还有些不通顺和矛盾之处,不过这并没有什么影响。于是,“我们没有把书稿毁掉,而是将它放到一边,希望时间能帮助我们决定最终如何处理它”。

经过了十年的“冷处理”,马尔克斯的孩子们对这本书作出了最终判决:“我们认为这本书比记忆中的样子好得多……于是我们决定违背他的意愿,优先考虑读者的愉悦。”

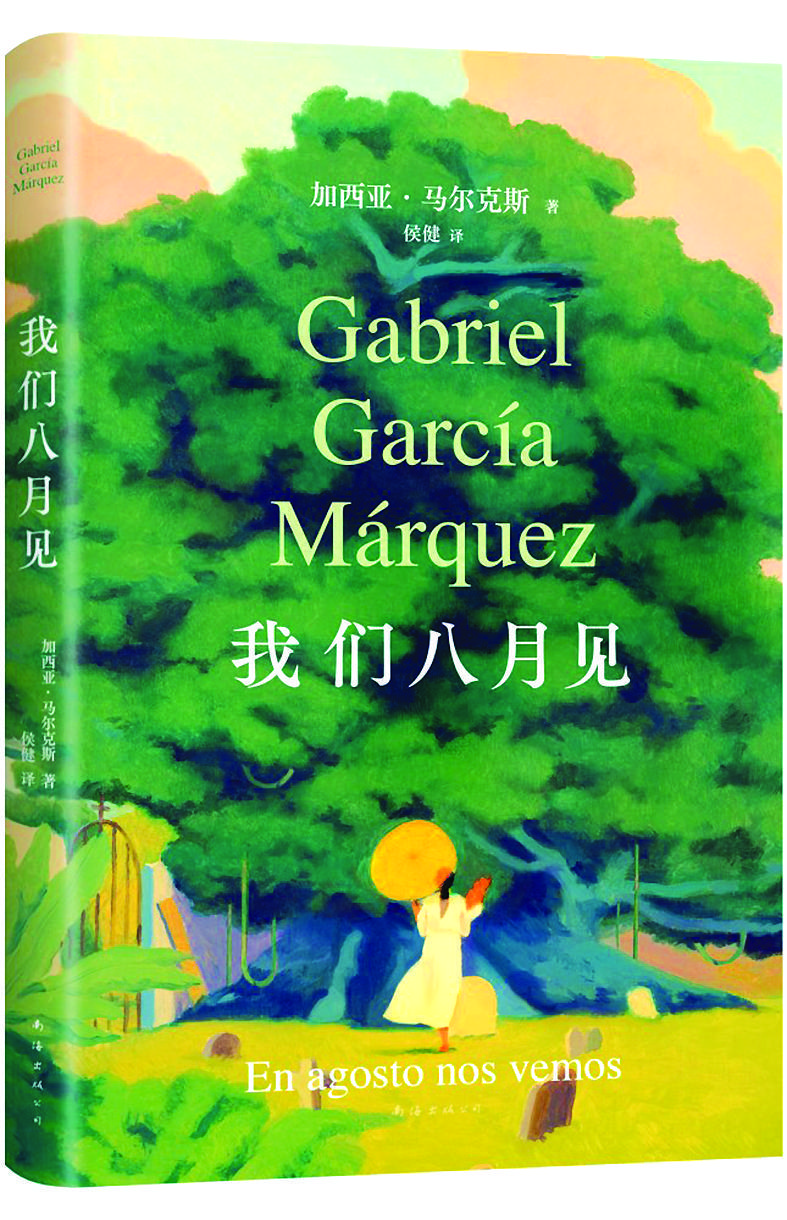

于是,今年,马尔克斯的儿子硬是把父亲的生日变成了“宠粉节”,《我们八月见》的多语种版本全球同步首发。全球读者还没有翻开书页,就足以被封面惊艳到。但惊艳归惊艳,疑惑归疑惑:命运让我们在三月与此书相遇,所以,为什么是“八月见”?

当马尔克斯与杜拉斯过招

“八月十六日星期五,她乘坐下午三点的渡轮回到了岛上。她穿着牛仔裤、苏格兰格子衬衫和一双低跟休闲鞋,没穿袜子,打一把缎面阳伞,拎了个手提包,唯一的行李是一只沙滩旅行箱。出租车队停靠在码头边,她径直走向车队里一辆被硝石锈蚀的老式车。司机仿佛朋友般对她打了个招呼,带着她一路颠簸,穿过贫穷的村子……”

她叫安娜·玛格达莱纳·巴赫,46岁,结婚27年。表面上看,婚姻关系和谐,有一个深爱她、同时她也深爱着的丈夫。她来自于一个音乐世家,丈夫也是音乐家之子。在看似天作之合的这段婚姻中,他们理所当然地育有一儿一女,生活优渥。

写作此书时已迈入古稀之年的马尔克斯,想必很喜欢这个年届中年的女主。他给她起的名字,也是有来历的——巴洛克时期神圣罗马帝国的知名作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的第二任妻子和《我们八月见》的女主有着一模一样的名字。

她每年八月十六日搭渡轮来到加勒比海的这个小岛,下榻在她熟悉的饭店,再去祭拜母亲的坟墓。然后,她会在酒店住一晚上,第二天离岛,回家,回归熟悉的日常。

为何是八月?或许是因为哥伦比亚的八月有着众多节庆元素,如麦德林的鲜花节,圣玛尔塔的海洋节、波帕扬的圣母升天日。八月,小岛上热浪和暴雨连番夹击扑袭,这也恰恰反映了女主独自前往墓园凭吊母亲的心境——逃离家庭鸡零狗碎日常的隐秘喜悦,以及对未知多元世界的焦灼渴望。

马尔克斯写这样的故事是驾轻就熟了。而熟谙文艺电影的观众,则窥见了似曾相识的配方:《广岛之恋》(1959)里对陌生男子坦露心扉的法国女演员;《廊桥遗梦》(1995)里迷上不速之客的美国主妇;《迷失东京》(2003)里过气的好莱坞男星在东京邂逅自带禁欲气质的女大学生……

杜拉斯早年的东方经历加持了她在影视和文学中塑造的诸多女性形象。她尤其擅长采用边缘视角去叙述最不可能产生恋情的地域、族群之中发生的故事。而马尔克斯同样也是营造熟龄男女精神世界的好手。

年逾七旬的他,如何能成为“她”

早在1961年马尔克斯前往墨西哥从事记者工作的时候,就已经开始了剧本创作。但他后来在小说领域的造诣以及所收获的巨大名气,让很多人忽视了他在剧本领域付出的努力。时至今日,很多读者仍未有机会读到马尔克斯自1986年起在古巴哈瓦那国际影视学院指导学生撰写影视脚本的作品集。备个注,马尔克斯与古巴领导人卡斯特罗的交情,是这个国际影视学院成立的重要驱动力。卡斯特罗既是马尔克斯的粉丝,也是其事业上的贵人。而马尔克斯在深度浸淫影视产业以后,发自肺腑地表示:“拍电影比我想象中要困难太多。”

在为学生开设的工坊课程中,马尔克斯提供的写作技巧几乎面面俱到,他倾囊相授的都是他在《我们八月见》里用得轻车熟路的拿手好戏,包括:斟酌篇幅、观察细节、道具设计(一把伞、一顶帽子等等)、人物姓名的含义、数字与日期的隐喻,当然,还有他最擅长的爱情主题,以及如何设计千变万化的情节(跨时空、跨年龄、真实与梦境的联系等等)来增强故事的戏剧性。

马尔克斯用小说这一体裁交出了自己的电影观后感。他把他对某些剧情与人设的满意或者不满意,转换成了自己的想象力,用西班牙语打造了一个加勒比版的《广岛之恋》。

知性与感性兼具的中年女主角,在马尔克斯动笔之前,电影史里已有足够供他“临摹”的范本。看得出来,在人物视角的选择上,马尔克斯是经过一番斟酌的。事实上,《我们八月见》里不乏男性。若马尔克斯打算延续1955年他在《枯枝败叶》(被认为是《百年孤独》的序篇)里使用的人称游戏,即围绕同一件事情,从不同的男性视角以第一人称来重新叙述,相信小说完成度也会不错。但他没有。他可能真的想搞明白,是什么让她孤独得如此动人,所以,他果断地放弃了那些“他”。

当年迈的马尔克斯执意要将自己打扮成文艺女中年,开启一段危险的写作之旅,他要成为“她”,首先得放下男性的偏见,怀揣满格的同理心去体会女性知识分子的孤独感。他刻意将“她”与杜拉斯在《广岛之恋》里营造的苦情女主形象拉开距离。他给她在小岛上安排了三次露水情缘,徒劳的爱、危险的爱、割舍之爱……他给了她三个异性当试验品,让她不断地测试距离、身份、时间、文化在她与这些人身上所造成的痕迹与痛苦,看着她如何去与时间和心魔对抗,然后,如实记录,仅此而已。他同情她,但不评判她。这足以令他凭此书又圈到很多女粉了。

(编辑:李思)