活跃于二十世纪中叶的意大利女作家——阿尔芭·德·赛斯佩德斯的作品在国内第一次译介。尽管在费兰特的《碎片》中出现过关于她的只言片语,但读者对于她还比较陌生,值得介绍一下她的生平及创作。

阿尔芭的母亲是罗马人,父亲是古巴外交官——在1933年有短短几个月还当过古巴总统。阿尔芭是意大利语和西班牙语双母语,也精通当时欧洲的主要语言,但她用意大利语写作。她除了是个诗人、作者,也是个积极的反法西斯分子。她在做反法西斯广播时用的名字是“克罗琳达”——一位古代英勇女骑士的名字,像中国的花木兰。在三四十年代,广播是有力的斗争工具,除了播送消息,也会通过暗语发送一些战斗指令。现在在意大利国家电台的档案里还能听到她的声音。

阿尔芭的背景和卡尔维诺有交叠之处:意大利二十世纪文学最耀眼的作家卡尔维诺其实是在古巴出生,并在那里度过了生命的最初几年,然后才回到了意大利圣莱莫。这是一个和意大利其他城市有所不同的地方,在他童年时期,圣莱莫居住着英国老绅士、俄国大公,还有其他怪异的人、世界主义者。卡尔维诺比阿尔芭年轻一些,与古巴的紧密联系、共同的反法西斯立场使他们成为朋友。其实,两位作家都以不同的方式保持了国际视野。

阿尔芭是意大利二十世纪文学的主角,除了写作,她也参与电影、电视剧、广播的制作,是个全方位的文化人。在法西斯势力的重重阻碍下,她1938年出版的作品《无人回头》(Nessuno torna indietro)讲的是罗马一所女子高中里八位姑娘的经历,恋爱和革命运动交织在一起。这本书在意大利获得巨大成功,印到20版时被法西斯叫停。出版社“蒙塔托利”声明卖完就不印了,后来又偷偷印了,写的都是20版。这本书被翻拍成电影、电视剧,翻译成22种语言,是当时的国际畅销书。

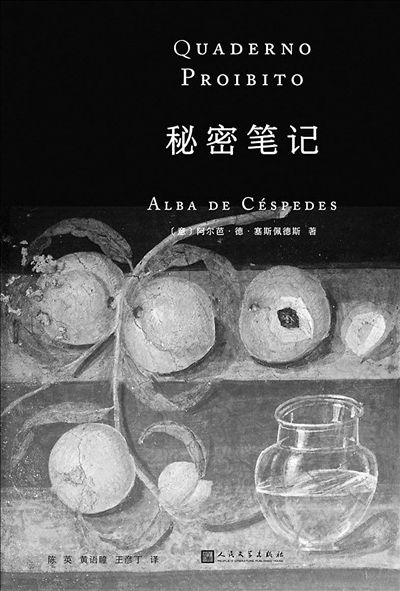

阿尔芭家境优渥,在罗马、巴黎,还有阿尔卑斯山的度假区都有居所,她会随身带着庞大的个人“流动图书馆”。《秘密笔记》写于1950年到1951年,以连载的方式分成26期刊登在当时的一份周刊上,随后才汇集成册。

女性自我意识的觉醒

在《秘密笔记》里,阿尔芭通过日记体,呈现了瓦莱里娅差不多两年内的生活。她四十三岁,上过女子贵族学校,因为历史、战争原因,家庭陷入落魄。当时战争结束不久,但大家依然在忧虑下一次战争的到来。瓦莱里娅在周末给丈夫买烟时(这一点具有时代特色,她家里丈夫、儿子都吸烟),抑制不住一种渴望,给自己买了一本黑色封面的笔记本。其实这也是阿尔芭的习惯,她喜欢在黑色的笔记本上记日记。新问题出现了,瓦莱里娅发现:“整个家里都没有一个属于我的抽屉,没有任何只属于我的角落,我打算从那天起维护自己的权利。”伍尔芙的“一间房子”的诉求,缩小到“一个抽屉”。偶然开始写日记,却将瓦莱里娅引向思索生活的意义。

我感觉我的生活毫无意义,除了婚姻,还有两个孩子的出生之外,没有其他值得在意的事。而现在我偶然开始写日记,我才发现原来任何一个词语、一种语气都很重要,有时候甚至比我们习以为常的东西更重要。学会理解每天生活中发生的小事,或许就能明白生活最深的意义。

瓦莱里娅的经验告诉我们:你在审视生活时,生活会发生改变。她本来是沉浸在自己的日子里:家里没有雇佣别人干家务,她负责丈夫和两个孩子的生活,打扫、做饭、洗衣服等等(这是她的主职)。除此之外,她还在公司做经理助理(只是补贴家用),已经积累了很多经验,是公司不可或缺的职员。如果她不假思索、机械地生活下去,如果她没有反思,她的生活可能也不会发生任何事情,她会在毫无意识的情况下一步步失去自我,滑入老年。

但那个笔记本让她从一个模糊的想法——记下自己的生活,看到了自己的生活真相。看到自己依然焕发着青春、激活自我时,她忽然变得熠熠生辉。她也从周围的男性眼里看到了这一点。在丈夫的沉寂,女儿的叛逆,儿子的无能又傲慢的态度中,在家庭各种琐事的交织中,她内心迸发了一种激情,对经常与之同处一室的经理暗生情愫。但这份日记并不是偷情日记,而是一个女性的存在日记。所以她在最后摧毁的并不是一段爱情记忆,而是那个日益浮出水面的自我。那是一个当时社会无法接纳的女性形象。

工作的母亲:一种新处境

表面上看,正如小说标题《秘密笔记》暗示的那样,瓦莱里娅通过记日记,逐渐发现了自我,在生活中逐渐开拓了一个自由的、欲望可以得到伸展的空间。但其实,这本小说最深刻的主题是工作的女人的处境——这在上个世纪五十年代初很有前瞻性。法西斯时代打造的女性是生育很多孩子的英雄母亲,是围着灶台转的圣母。即便到了五十年代,女性出去工作也是特例。瓦莱里娅的那些高中同伴,没有人选择工作,都在家带孩子。聚会时,她们经常会交流如何通过各种手段,从丈夫身上获取礼物和金钱。瓦莱里娅选择出去工作,补贴家用,她母亲也不赞同,认为养家是男性的职责。这是一个男女角色和责任很分明的年代。瓦莱里娅首先要作答这样一个答卷,就是一个女人在照顾家庭的同时又要工作,会是怎么样的处境?

首先,瓦莱里娅很清楚,她的工作并不受任何人重视:

每次我谈起自己的工作,米凯莱(丈夫)几乎不怎么能听得进去。我想,他甚至不知道,我的工作具体是在干什么。尽管我已经跟他重复了很多次,现在我不再是个普通的小职员。但如果我谈起这些事,没有人在意,我也只好不再说了,我感到一丝羞愧。没人在乎我做什么,有什么样的责任。似乎每天我在固定的时间出门上班,都是因为自己任性。我每到月底把工资带回家,就像中了彩票一样。

家里所有人都无视她的工作,因为社会对于女性价值的认定是通过其他方面。伊瑞葛来(Luce Irigaray)1977年出版的《此性非一》(Ce sexe qui n'en est pas un)曾套用马克思主义思想工具,分析了女性的价值问题。她认为女人的交换价值由社会评断,而其使用价值由其自然品质决定。因此,女人自身可划分成交换价值与使用价值,但女人只因交换价值而受追求。这套系统创造了三种女人:母亲,基于使用价值;处女,基于交换价值;妓女,基于使用价值与交换价值。瓦莱里娅的价值感也是源于她的母亲身份。这也是她累死累活,也要紧紧抓住这个身份、履行职责的原因。

我经常抱怨,家里有太多事要做,我是家庭的奴隶,全家人的仆人。比如说,我都没时间去读一本书。我说的都是真的,但从某种意义上来说,做奴隶的处境,带给了我力量,给我的牺牲戴上了光环。因此我从不会承认:在米凯莱和两个孩子回家吃晚饭前,尽管只是极少数时候,我会小憩半个小时,或者我从办公室回家的路上,会看一看商店的橱窗。我担心,一旦我承认自己享受了短暂的休息,哪怕是片刻闲暇,我就会失去把每分每秒都奉献给家庭的名号。

预见职业女性的处境

但实际上,在五十年代,事情已经在逐渐发生变化:之前的信念、价值体系在崩塌,但新的生活典范还没建立。

时代已经发生了变化,我父亲从律师事务所回家,我看到他摘下圆顶礼帽,放下公文包时,我从未想过,我们家不富有,是因为他不会赚钱。在我看来,他拥有比财富更珍贵的东西,我也从来没有用金钱衡量那些东西。而现在,有时我发现,我在自己身上已经看不到那种清晰、稳固、明确的生活典范了。我的父母以身作则指引我们,潜移默化影响着我们。总之,我们秉承的一切,我们的父母之前坚持的——传统、家族、道德规范,我怀疑在很多情况下,尤其是在金钱面前,这些东西已经没有价值。

瓦莱里娅处在一个中间阶段,女性的角色在社会中会逐渐发生转变,而她女儿米雷拉已经获得了另一种可能性。瓦莱里娅的生活中没有别的选择,她在很年轻时,生活已经固定下来。“在我二十岁时,已经有了米凯莱和两个孩子。在我遇到米凯莱,生下两个孩子之前,这些已经写在我的命运中,比我的志向更重要。”

她看到了女儿米雷拉在走向独立新生活道路中会遇到的问题,会面临的风险。为此告诫女儿:

事实上,男人并不喜欢独立、有自己事业的女人,或者至少不想让这种女人成为自己的妻子。毕竟,当你怀里抱着第一个孩子,听到孩子哭泣、需要喂养时,你也不敢为了在法庭上浪得虚名而忽视孩子。米雷拉说,她的想法不同:即使结婚生子,她仍然希望成为一位有名的律师。

阿尔芭这本书很有前瞻性,用短短几句话揭示了一代女性的诉求,也提前预见和展示了职业女性的处境。瓦莱里娅的时代,女性可以安然选择做家庭主妇,而后来的大部分女性都只能选择工作,并且照顾家里。然而,一个女人要实现这一步,还是需要巨大的决心。瓦莱里娅的女儿米雷拉除了有出色的才干,也有独立的决心。

米雷拉马上较起劲来。她说,她那么用功学习,那是因为她想开始工作,想变得独立,一成年就离开家。这样她就可以不看任何人脸色,把所有抽屉都锁起来。

然而,现实存在多样性,新一代的两种女孩都出现在瓦莱里娅的生活里,另一个就是她儿子的女朋友玛丽娜。在儿子的口中,这个女孩最大的特点是“顺从”——这也是让他最满意的地方:

玛丽娜和米雷拉很不同,她没有现在那些女孩的习惯,不怎么化妆,也就涂点儿口红,不会和除他以外的任何男人出去,而且他也不允许她那样做。“她全身心地对我好,我可以让她做任何事。她的性格温柔,顺从。”

在日记中,瓦莱里娅不失时机地呈现了那些全职太太停滞不前、有一丝尴尬的处境:

这是一场私人聚会,我们一共才六七个人,但所有人都盛装出席:几个朋友穿金戴银,都穿上了自己最好、最华丽的衣服。我意识到,那些艳丽的衣服,她们活灵活现、用悦耳的声音大声说话,是为了向大家证明:她们过得多幸福、多富有,她们的生活有多幸运、多成功。我无法清晰说出我的感受。总之我觉得,她们还停留在读书时,而在我们当中,唯独我成熟了。

流露出对理想女性的反思

除了工作、家庭、情感的处境,瓦莱里娅也受到了正在萌芽的物欲的冲击。意大利六十年代进入“经济奇迹”,我们在她的日记中,也嗅到了一丝气息:

我永远买不起店里的任何一款包。坎托尼买的包(米雷拉收到的礼物),比我想象的更值钱。我走了几步,沉浸在我的思绪中,有人撞到我,我却道歉:“对不起。”我的钱包里有钱,也正是因为那些钱,我才如此不堪一击。这些钱迫使我直面我们的贫穷。从我的无力中,我仿佛能感受到了米雷拉的无力,我能感觉到她无法抵御的诱惑。

但瓦莱里娅也从经理身上,看到了有钱人的脆弱和恐惧。她在日记中流露出对于理想女性的反思:

我在想,我希望我儿子娶个什么样的妻子。思考了片刻,我得出了一个结论:“我希望她是个强大的女人”……在我看来,她要有一种内心深处的力量,那是金钱也买不来的。有钱人害怕失去钱,这种恐惧会让人变得脆弱。

在上个世纪五十年代,关于工作的女性一切都有待探索,但米雷拉的工作初体验,给人带来了极大的希望,她说,“我非常喜欢我的工作,即使没有工资,我也会去做。”很明显,米雷拉在工作中除了获取工资,也找到了自己身份和存在感。这是一个确凿的事实。米雷拉从家庭内部走出,她有一种大口呼吸的畅快感,然而她的处境也同样凸显了某种不公。那是瓦莱里娅让米雷拉给哥哥端饭,米雷拉不愿意。

我补充说,“里卡多很累,他学习了一整天。”“那你不是工作了一整天吗?”她突然反驳说,“我不是也工作了一整天吗?”尽管如此,她还是把煎蛋拿给了里卡多。她回来时说:“妈妈,这就是我反抗的原因。你认为你必须为所有人服务,包括我。渐渐地,其他人都接受了这种想法。你认为,对于一个女人来说,在家庭和厨房之外获得满足感,那就是一种罪过:女人唯一的作用就是服务他人。我不想这样,你明白吗?我不想这样。”

七十年之后,这个场景我们并不陌生,这是一件很糟糕的事,证明了这种不公依然在每天上演。阿尔芭的高超之处还在于,她把瓦莱里娅作为母亲对窝囊、懦弱的儿子无条件的爱,和对优异、坚定的女儿的压制,以一种自然、真实的方式揭露出来。

德·赛斯佩德斯用细腻的笔触,呈现了五十年代意大利小资产阶级的家庭生活,尤其是家庭中女性的处境,还有在处理家庭与工作中遇到的问题。在《秘密笔记》中,瓦莱里娅的书写很快变成了一场彻底的自我认知,是每个女性都应该,也必须做的对自我处境的审视。阿尔芭不愧是意大利女性主义写作先驱,因为之后在六十年代末和七十年代,一场轰轰烈烈的运动就会掀起,会带来更多自由,也会布下更多陷阱。

(编辑:李思)