“很遗憾我们没能见面。”

理查德·弗兰纳根(Richard Flanagan)原计划参加今年的上海书展,但因为种种原因,计划未能成行,约好的专访也改在了线上。

这位澳大利亚作家2018年来过中国,和余华展开过深入对话。余华对弗兰纳根有着很高的评价:“从他选择写什么,又怎么把那些东西表现出来,你就知道他是个了不起的作家。”

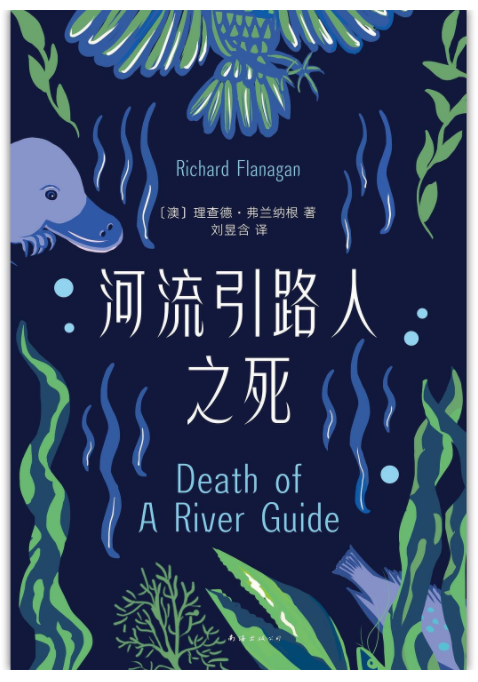

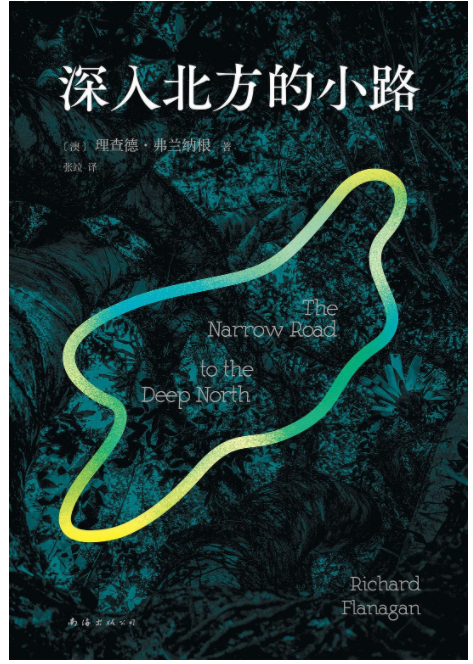

目前弗兰纳根已有两部作品被翻译成中文出版,一部是他获得2014年布克奖的长篇小说《深入北方的小路》,一部是他的长篇处女作《河流引路人之死》。前者融入了他父亲作为日军战俘营中第335号战俘的经历,以二战时期泰缅铁路的修建为背景,讲述了一位澳大利亚医生的爱情故事;后者以一个死去的河流向导的视角,述说塔斯马尼亚这片土地上活过的生命。

在两部作品中,我们都能看到一种对过去的回望。

弗兰纳根谈作品 视频由出版社提供(07:13)

弗兰纳根1961年生于塔斯马尼亚,这片土地上的先辈经历过流放、大屠杀、战争等种种苦难,他们的子孙后代也深受影响。弗兰纳根曾说,他从小就生活在历史的阴影中。

所幸,文字就像一张魔毯,把他从这座小岛带到了远方。 就《深入北方的小路》和《河流引路人之死》而言,小说的时间是错位的,叙事往往不按照顺序展开,但这样的写法依然吸引人,也丝毫不影响阅读。

弗兰纳根告诉澎湃新闻记者,这样的写法源于他对时间的理解:循环往复。在他看来,时间并不像西方通常理解的那样是线性的,而是循环共存的,“我们既存在于过去和未来,也存在于现在,我们对这两者都负有必须履行的责任。”

“在某些时候,我们必须回到过去的黑暗中,为它命名,以便我们能够回到光明中生活。”

澳大利亚作家理查德·弗兰纳根(Richard Flanagan)Joel Saget

故乡

澎湃新闻:你有多部作品和故乡塔斯马尼亚有关。塔斯马尼亚在哪些方面影响了你的文学创作?

理查德·弗兰纳根:我认为,每个作家都不可避免地同时属于他们成长的世界和文学的世界:前者使他们扎根于日常、具体和真实的生活中,后者提醒他们,没有什么是他们不能与所有的生者和死者分享的,所有的生命都是创造的一种形式。

澎湃新闻:在你看来,塔斯马尼亚和世界上的其他岛屿有哪些不同?

理查德·弗兰纳根:塔斯马尼亚和其他岛屿的不同体现在许多方面——它坐落在澳大利亚以南几百公里处,因此拥有一个独特的自然世界——它有自己古老的植物、动物、鸟类和鱼类,以及一段可以追溯到四万年前的不同的人类历史。但世界上的每个地方都有自己的非凡之处:错误在于认为自己的家乡不那么独特,或者同样地,认为它过于独特。要尊重别人,首先要尊重自己和自己的世界。

澎湃新闻:你想过在塔斯马尼亚之外的地方生活吗?

理查德·弗兰纳根:这个问题的奇怪之处在于,人们不会问那些来自大城市的作家——比如巴黎、上海、纽约或北京,为什么他们会留在这些地方?

澎湃新闻:对于故乡,有人无比眷恋,有人想要逃离,你对塔斯马尼亚怀有一种怎样的感情?

理查德·弗兰纳根:我的家乡鲜为人知,在世界上无足轻重,所以这似乎很奇怪,但这也许并不比选择留在一个大城市更奇怪。当然,我也经常想过离开。塔斯马尼亚也有缺点和问题,远非完美。但在很长一段时间里,我很穷,还想写作,在这里你不需要很多钱就能过上幸福的生活。而且,坦诚地说,我确实爱这里的人和这片土地。

澎湃新闻:因为你的写作,塔斯马尼亚渐渐被世界上更多的人知道。有想过你是为谁写作吗?

理查德·弗兰纳根:没有。这是一个悖论:作家是有读者的人。没有读者,作家就没有意义。但我不能假装知道另一个人的想法。我只能写我认为必要且有益的内容。

话虽如此,令我感动的是,世界各地的读者都能从我的书中找到意义,就像我从其他国家、其他时代和其他世界读到的书中找到了意义一样。

澎湃新闻:澳大利亚看小说的人多吗?你怎么看待自己在澳大利亚当代文学中的位置?

理查德·弗兰纳根:澳大利亚人以爱读书著称。至于我在澳大利亚文学中的地位,那是别人说了算。从我自己的角度来看,我不觉得我来自它或属于它。当我的第一部小说《河流引路人之死》在澳大利亚出版时,澳大利亚主要报纸的文学编辑拒绝评论它,说它不属于澳大利亚文学的公认流派。在我看来,这是对我最大的赞美。

《河流引路人之死》书封。

澎湃新闻:我想在《河流引路人之死》和《深入北方的小路》中,都有一种对过去的回望。面对苦难的过去,比如流放、大屠杀、战争,人们常常选择遗忘或者美化。你认为我们应该如何面对那些苦难的历史?

理查德·弗兰纳根:我认为人类有两种非常强烈的本能,这两种本能都是生存所必需的。最初,在巨大的悲剧之后,人类凭借遗忘的能力得以幸存。但同样的,最后,自由也存在于记忆的空间中,在某些时候,我们必须回到过去的黑暗中,为它命名,以便我们能够回到光明中生活。

澎湃新闻:很多东西已经消失,或者正在消失,如果不写,很可能不再有人记得,未来也不再有人知道。你会将写作视为一种抵抗消失的方式吗?

理查德·弗兰纳根:写作是一种方式,它是一张由细丝织成的网,时不时从黑夜中捕捉到一滴露珠,通过露珠,新一天的光芒被折射成一道充满可能性的彩虹。

《深入北方的小路》书封。

澎湃新闻:“记者”的身份及相关经历对你的小说创作产生了哪些影响?

理查德·弗兰纳根:很少。新闻是一次向外的旅行,你必须尽可能准确地描述你所看到的、触摸到的和听到的东西;而小说则是一次向内的旅行,寻求突破人物和历史的障碍,穿透灵魂,在那里我们发现我们不是一个人,而是所有的生者和所有的死者,所有的善良和邪恶,人类的全部。

澎湃新闻:在你看来,小说与非虚构,哪一种更接近真实?

理查德·弗兰纳根:新闻和小说的成功都是关于真相的;同样的,两者都以扭曲的方式制造出最糟糕的谎言。

澎湃新闻:你相信命运吗?

理查德·弗兰纳根:命运?我不知道。我相信运气,无论好坏。我也很感兴趣,为什么这么多人的生活都有一种诗意的结构,有时令人感动,往往非常美丽。一首诗可以预言吗?我们是生活在别人讲述的故事中还是我们自己编造的故事中?我不知道。曾经我以为我知道。曾经我很想知道。现在,我乐于思考这些问题。

文明

澎湃新闻:你如何看待当下的变化?置身于这个世界,你是否相信还有永恒不变的存在?

理查德·弗兰纳根:我认为,时间并不像西方通常理解的那样是线性的,而是循环共存的。我们既存在于过去和未来,也存在于现在,我们对这两者都负有必须履行的责任。

澎湃新闻:你的《幻梦中涌动的海》于2020年出版,探讨了现代社会的一个典型现象:人们沉迷于电子设备,个人时间被社交媒体占据。

理查德·弗兰纳根:《幻梦中涌动的海》讲述的是一位老妇人希望死去,但她的成年子女却拒绝让她死去,而是选择通过昂贵的医疗干预来延长她的生命,让她在生命的最后几年变成活死人。事件发生在2019—2020年澳大利亚的黑色夏天,当时气候危机严重,澳大利亚遭受了前所未有的大火,其中一个女儿越来越多地通过刷手机来逃避。这个女人的私人和秘密生活变成了手机的所有物,她开始失去身体的某些部分,这些部分就这样消失了——一只耳朵、一个膝盖、一侧乳房,然后是一只眼睛。这些东西消失了,世界上的每个人都只看到手机告诉他们的现实,却看不到现实是什么:世界正在崩溃,人们失去了四肢、眼睛和耳朵。

澎湃新闻:你认为现在人类正朝着一个“良好”的方向发展吗?你对现代文明抱有一种怎样的态度?

理查德·弗兰纳根:进步是最近才出现的概念,或许也是人类最愚蠢的概念之一。很长一段时间没有人想到这一点。人们以其他名义——神或皇帝的名义——犯下罪行。现在,我们把自己的未来奉献给这个最终可能毁灭我们的“进步”这个词。

但我并不怨恨我们的世界和我们在其中所做的一切。向往昨天——倒退——与进步一样愚蠢。我们只是需要把很多事情做得更好。

澎湃新闻:在《深入北方的小路》中,目睹战俘被打,埃文斯医生意识到整个人类的历史就是一部暴力的历史。你如何看待文明与暴力之间的关系?

理查德·弗兰纳根:文明与暴力是密切相关的。始终如此。我们必须对只为任何文化或文明歌功颂德的做法保持警惕。每座宫殿都矗立在头骨金字塔的阴影下。忘记某些人类成就的代价,就等于为暴政埋下祸根。

但我不认为人类的历史是一部暴力的历史。多里戈·埃文斯相信这是真的,但他自己的故事证明了这种论点的错误:人类的历史也是希望的故事,而希望的最高表达形式就是爱。

澎湃新闻:在今天这个世界,你对人性感到悲观还是乐观?为什么?

理查德·弗兰纳根:我仍怀有希望。如果我们花时间去看,世界上有那么多的美。无论是在他人身上,还是在自然世界中。绝望是理性的,但希望才是人类的本质。

几年前,我跟随大批叙利亚难民从叙利亚的贝卡谷地到希腊,再到塞尔维亚,并为此写了一本小书。在他们最悲惨、最绝望的状态下,当他们失去了一切时——我遇到了一个家庭,前一天他们的男婴在非法穿越致命的爱琴海进入欧洲时溺水身亡——令人惊讶的是,他们仍然地抱有希望。如果他们都能抱有希望,我又怎能不抱有希望呢?

写作

澎湃新闻:你是怎么开始写作的?

理查德·弗兰纳根:在我还不会写字之前,我就开始写了,潦草地画出单词和句子的图画,然后让妈妈把这些纸页钉在一起,做成一本只有我自己知道含义的书。写书是我唯一认真对待的事情。

澎湃新闻:可否和我们分享下你作为小说家的日常生活?

理查德·弗兰纳根:我起床,喝咖啡,坐在桌前做梦。不知何时,我的梦就变成了一本书。

澎湃新闻:我注意到《深入北方的小路》多处引用了松尾芭蕉的俳句。哪些地方的文学让你感到亲近?在文学创作上,哪些作家和作品对你产生过特别的影响?

理查德·弗兰纳根:我沉浸在日本文学中,创作了《深入北方的小路》。这个标题来自于芭蕉最著名的俳句的英文标题。我这样做是因为,在我看来,这些文学作品表达了日本人民最美好的一面,而战争则是其最糟糕的一面。

我想利用日本文学的写作形式和方法来探究日本历史上的罪行,我想这样做不是为了评判,不是为了谴责,而是为了寻求理解。因为归根结底,犯下重大罪行的不是国家,而是我们,是人类。盯着敌人的脸看足够长的时间,你会发现映照出来的只是你自己。

澎湃新闻:你如何看待澳大利亚的文学传统?你认为你和这份传统之间是一种怎样的关系?

理查德·弗兰纳根:我看不出来。我不确定它是否能看到我。我非常钦佩一些杰出的澳大利亚作家。不过,我生活的小岛远离他们和他们的世界,我所在之地和我的梦想也不是他们的。

澎湃新闻:目前你在写什么?

理查德·弗兰纳根:我有一本新书即将在澳大利亚出版,书名叫《第七个问题》。故事开始于1912年H.G.威尔斯和丽贝卡-韦斯特的一个吻,从他们的恋情到20世纪30年代的核物理,再到广岛原子弹的投掷,最后到我童年成长的遥远世界,以及我21岁时差点溺水而亡并决定活下去。这是一首献给我父母和我的岛屿家园的情歌,也是关于我们如何通过他人的故事来创造自己的故事,因为如果没有原子弹及其可怕的影响,我就不会存在,而如果没有那个命运之吻,原子弹也不会存在。这本书最终讲述了我们为何选择生活以及如何生活。换句话说,这是一本风格迥异的书。

中国

澎湃新闻:《深入北方的小路》是你最早被译介到中国的作品,你想象过中国读者对《深入北方的小路》的反应吗? 小说写到“死亡铁路”,战后书写那部分除了战俘,亦有施暴者的视角。我对那个“想要一个自己的观点”的朝鲜中士印象极深。对于二战书写,中国读者比较敏感,你希望中国读者从哪些角度阅读这部小说?

理查德·弗兰纳根:我喜欢书,因为它们会提醒我,我并不孤独。通常情况下,最能打动我的书来自与我相距甚远的国家和时代。我希望我的中国读者在阅读这本书时也能有类似的感受,希望他们能在这个故事中发现属于自己的一些东西,认出自己也有的情感和经历,并在知道自己并不孤独时感到安慰。

(编辑:李思)