采访者:钱雪儿 张紫祺

受访者:徐冰

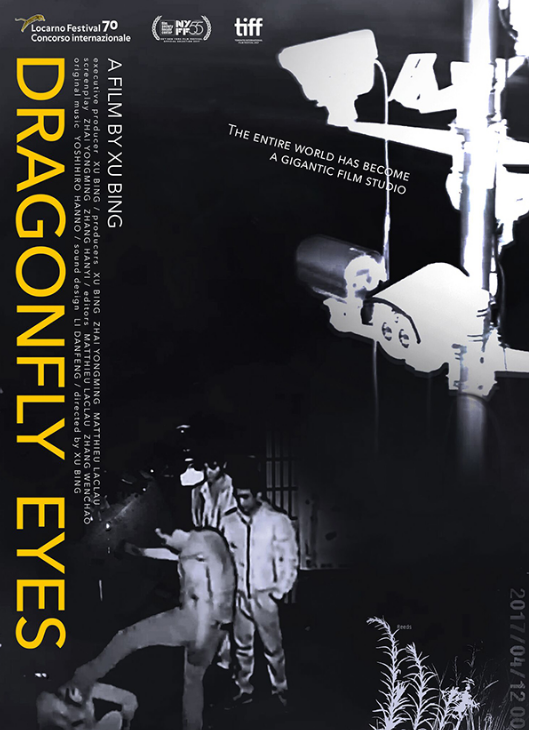

奶牛场、餐厅、医院、街头……监控视频中的人物、时间、场景交织在一起,这是艺术家徐冰执导的电影《蜻蜓之眼》中出现的画面,它们串起了一个“俗套”的爱情故事:一个男人苦寻爱人无果,最终通过整容变成她的样子,将她的过去变成自己的未来。近日,在复旦大学举办的一场论坛上,徐冰和复旦大学信息与传播研究中心副主任陆晔教授从《蜻蜓之眼》出发,围绕监控等话题进行了探讨。

论坛举行期间,徐冰接受了“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)的专访。无论是文字、标识还是监控视频,徐冰始终在用有限定性的材料讲述他人未曾说过的故事。

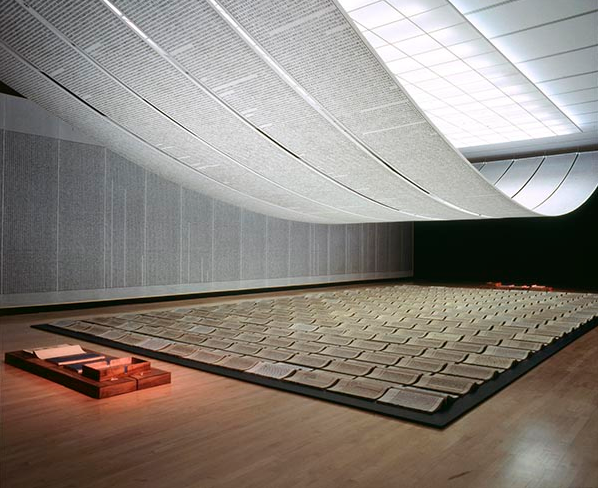

从《天书》到《蜻蜓之眼》,徐冰的作品总是用那些平常而熟悉的材料,带给人一种思维上的陌生感。《天书》由看似汉字的“伪汉字”构成,徐冰刻制了四千多个活字版,编排印刷成几百册大书,形成一个“文字空间”。与汉字的相似性让人试图走入其中寻找它的意义,最终却发现被阻截在外。

《天书》给人带来的焦虑感来源于徐冰对于文字与文化关系的思考。徐冰认为,文字具有文化指向,这一点在汉字中尤为明显,“我们语言的特殊性决定了汉字以及我们思维方式、文化性格的特殊性,甚至今天中国为什么这个样,很多蛛丝马迹都可以从汉字的特殊性中找到。”与其说徐冰用《天书》怀疑文字本身,不如说是对于人所创造的文化的发问。

徐冰,《天书》(1987 - 1991)活字版手工印制书籍和卷轴,汉字的部件重新制造的“假汉字”,北京尤伦斯艺术中心,2018

思维的陌生感总是会带来怀疑。到了《蜻蜓之眼》,徐冰用无处不在的监控录像编织了一个虚拟的故事,真实的人成了虚拟角色的替身,“演绎”着男女主角各个人生阶段的故事。“不同的人代替了主角。这揭示了一个问题:什么是存在?我们所看到的和‘真实’的边界到底在哪里?” 由上万个公共摄像头组成的“复眼观看”理应呈现客观的真实世界,却讲述了一个虚假的故事。在大量“无聊”的监控录像和“古典爱情故事”之间,真实性难以把握。徐冰的工作室24小时采录各地的监控视频,从中截选搜集了一万多个小时的素材,并花费大量时间去找到素材中的人获得肖像授权,整个过程听起来越认真,越衬托出它所讲述的故事背后的荒诞性。

作为徐冰的首部电影作品,《蜻蜓之眼》在筹备时就备受关注。然而,徐冰并不是很在意作品的形式,“一个艺术家一生的工作是在制造属于自己闭合的圆,他过去和未来的作品虽然形式可能非常不一样,但是内在的方法一定是相关联,新旧作品之间是可以相互发现和互为注释的,”徐冰在采访中告诉“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)。

在徐冰的作品中,复数性始终是他的“内在方法”,这源于他的版画专业背景。版画的复数性具有很强的现代媒介力量,反映出现代社会的特性。在《天书》中,复数性在活字印刷的过程中得以体现,而在《蜻蜓之眼》中,技术变得更加现代:基于电脑后期剪辑的影像母版可以制作成“拷贝”在世界各地播放和下载。另一方面,徐冰从“复数性”中发现了哲学意义。电影中一群奶牛沿着机器生产线转圈、男女主角为了各自的目的而易容、不同的人扮演着同一个人生活的前后片段……在他看来,人类努力摆脱重复性,却始终无法在根本上从中逃脱。

徐冰

事实上,徐冰的作品一直都和社会现象、技术发展密切相关。相比《天书》的复杂难懂,徐冰的另一件作品《地书》通过挪用现代流行的大众文化标识撰写人人都能懂的长篇故事,作品的创作始于2003年,如今,手机表情符号等不断丰富着这些标识,“《地书》是在一直挖掘的,因为本身材料都在生长,会给你新的可能性和新的启示。”在徐冰看来,艺术家具有预言性,但是预言的敏感度或者价值是艺术家关注时代的结果。“艺术家就是社会现场和艺术品之间的过滤体,过滤的质量就决定了艺术品的质量。”

徐冰,《地书》工作室(2017),北京尤伦斯艺术中心,2018

记者:您不止一次提到文字就像点心盒,外包装是具有文化性的部分,这种观点是不是只适用于汉字?

徐冰:我觉得所有语言都有,只是汉字的这个特点更明显。汉字来源于汉语言,我们语言的特殊性决定了汉字以及我们思维方式、文化性格的特殊性,甚至今天中国为什么这个样,很多蛛丝马迹都可以从汉字的特殊性中找到。中国人的工作方法可以从汉字中找到来源。

说到文字的外包装问题,很多文字最早出现都是象形的,但是因为发音的问题最后只能发展成拼音。我们阅读的时候面对汉字信息的复杂性、立体性和拼音语言是不一样的。比如“男”,就是一个男人在田地里干活;“寒”,就是一个人特别冷,在房子里用草裹紧自己,地上都结冰了。汉字有很强的象形性,这种象形性遗留在我们当代的汉语里,一个字里就有一个故事,汉语的独特性在于一个字中有非常丰富的信息。

汉字的单音节使得我们的语言很整齐,这才有了格律诗、对联,所以我们的审美也是倾向于整齐、对仗。汉字追求视觉和画面感,不仅是逻辑。真正最有代表性的汉语写作比如有苏蕙的《璇玑图》,它横纵都有29个字,从中可以读出几千首诗。虽然在文学史上并没有给予它足够的认可,但是它代表了一种只有汉字才能实现的文体。

为什么中国文字在外包装上更有特殊性?因为它的视觉性让字体外表的部分变得特别重要。从功能上说,所有文字都是一样的,都是工具。联合国使用简化字作为官方语言,也是从传播、易学的功能性考虑。但是作为艺术家,我更有兴趣的是“外包装”的部分,因为它有更多文化的信息,这也是书法的了不起之处。

《地书》剪贴本

记者:昨天放映的电影中也出现了和文字相关的一些“游戏”,比如“春寒三分”被生硬地直译成“Spring signs chill 30 percent”,这种细节有什么意图?

徐冰:这是人工智能面对人类的复杂信息作出的判断,有种笨拙感,而机器的简洁性反而有一种日本俳句和中国古诗词的感觉,由一些基本的词汇构成。我觉得这很有意思。在中国,很多复杂的事情都被归纳成四字成语,它其实是一种归类。中国文化其实是一种符号化。

记者:《蜻蜓之眼》的创作是先有监控录像还是先有剧本?

徐冰:我是先看了一些录像,有了做电影的想法,然后创作故事,再去找需要的画面,这样反反复复很多次完成的。

《蜻蜓之眼》(2017)海报

记者:在《蜻蜓之眼》里,“脸”是一个很重要的元素,从蜻蜓通过整容试图获得更好的生活,到男主人公柯凡通过易容来使自己活成蜻蜓的样子,“脸”推动了情节的发展。但另一方面,这些脸又是由不同的人所扮演的。汉斯·贝尔廷在《脸的历史》写到,一个人通过脸来再现自我,在生活中扮演着属于自己的角色。如果说脸通常体现了人的角色,那么电影中这种脸和个人角色的关系似乎被解除了?另外,您在论坛中提到了“替身性”,对此怎么理解?

徐冰:现在人们观影,看故事片,都是在看“谁”在演“谁”,并不是真的相信演员就是那个角色,而是看演员和原始角色的关系。《蜻蜓之眼》这个电影里没有主演,我们一开始也担心没有一以贯之的主演形象会让故事讲不下去,但我们尝试后发现没有关系,人们看电影,明白演员只是那个角色的替身,我们只是用不同的人代替了一个主角。这其实也是源于概念构思时给自己设定的限定性,你要学会转化限定性,借此让你的作品具有更加特殊的表现力,来揭示你的主题。

这就是所谓肉身,和我们看到的“脸”在精神层面的关系。我觉得这是这部电影很有意思的一点——这些人真实生活的片段被编入了一个虚拟的、不知道主角是否存在的故事,构成了主角“前世今生”的故事,不同的人代替了主角。这揭示了一个课题:什么是存在?我们看到的和真实的边界到底在哪里?

《蜻蜓之眼》片段

记者:电影里为什么还穿插了许多悲剧性的画面?

徐冰:这是想表达我们看了大量监控之后的感觉——世界是这样的——超出我们认知范畴的、不可控制的。而且我们也想要模仿大片,我们收集下载的大部分镜头都是很平淡的,但电影需要一定的节奏性让它更可看。做作业的是要把这种古典爱情嵌入“危机四伏”的当代语境中。

《蜻蜓之眼》片段

记者:您所用到的这些监控视频大多是由监控的拥有者自愿提供的,比如那位电脑维修店的店主,但是另一方面,被监控的人并不知道自己的肖像被人使用。您怎么看现代社会中的肖像权问题?

徐冰:我们电影最终想探讨的是后监控影像时代民间掌握监控系统后的新现象。卖摄像头的公司会让买的人选择,是不是让这些监控公开化。如果选择公开化监控录像就会被上传到网络。按照要求,有监控的地方都应该有标示。但是即使有了标示,人们也不一定会注意到。

肖像权的概念在数字时代变得被动。我们的电影其实做了很认真的肖像权处理,(我们通过卫星定位找到了绝大部分清晰出现在影片中的人,找不到的即做了剪裁处理)但是另一方面我也觉得这都是在旧的肖像权概念的前提下工作。这里面是存在矛盾的,一方面这个问题是无法解决的,但是我们又特别认真地处理它,这也是这个充满矛盾性作品的另一种荒诞性。今天,隐私权和肖像权一定会受到新技术的巨大挑战,比如我现在在现场拍一张照片,除非永远不传播使用,否则就侵犯了肖像权。因为我不可能拿到照片中出现的上百人的肖像权认可。

很多地方出于各种各样的目的,把监控录像上传到公开网络上,可能是用来管理职工,可能是为了查看商店的生意,不管在哪里,都可以和这些场所发生关系。更多上传者是希望通过监控技术与世界发生关系。

《蜻蜓之眼》片段

记者:电影里有一个“奶牛场”的片段就是被上传到网络,电影中的主人公可以在线上观看,这个有点像“监控里的监控”?

徐冰:这个电影并没有直接谈监控,因为在今天一个人可以用监控画面就可以做一个剧情长片出来,就足够说明今天人类生活与监控的关系。奶牛场其实是和主题有关,和标准化有关,后来的“整容”也都是一种去个性化的东西。

记者:您觉得现在的生活是越来越去个性化了吗?

徐冰:“去个性化”似乎是前一个阶段的课题。工业文明以来去掉了很多个性化,但是数字时代以来又在尽可能地找回个性化。大数据让标准化变得特别容易,所以我们更看重个性化。比如现在机器人不仅要能发出人的声音,还要能模拟具体不同人的声音。这是一种趋向。服务也在趋向个性跟踪,你之前买过什么,喜欢什么,大数据能够把你锁定在这些范围内,服务因此变得更加个性化。

徐冰,《蜻蜓之眼》——实时监控(2017),影像,从公共直播网站上下载的监控录像视频资料,北京尤伦斯艺术中心,2018

记者:《蜻蜓之眼》反映了社会上存在的现象,您认为艺术是在跟随时代的发展,还是有一定的预言性?

徐冰:艺术一定是有预言性的,但是预言的敏感度或者价值是艺术家跟随时代、关注时代的结果。因为时代的创造力远远高于艺术系统本身的创造力。

记者:您说在创作的时候会设定一个界限,比如《天书》里的结构和《蜻蜓之眼》里的监控。那么您的作品在意义上是否又是开放的?

徐冰:其实限定性是个人的思维习惯和工作习惯。对于我来说,在有限定的情况下工作,我的思维才能被打开。没有限定性和制约性,思维和创作就没办法展开。就像游泳,如果没有水给你限定,你是无法前进的,你在空气中划臂是没有用的。另外,我们这一代人是在有限定性的环境下成长的,所以使用限定也成了一种习惯。

《蜻蜓之眼》里面有很多的暗喻,不同人看后的感受都不一样。当你看了两遍、三遍过后,每次都可能体会到更多的东西。

《地书》

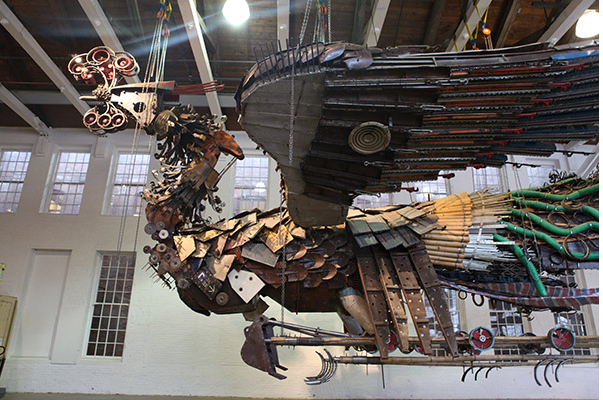

《凤凰》,美国马萨诸塞州当代艺术博物馆,建筑废料,发光二极管,2014年

记者:您最近在创作什么新作品?这些作品之间有怎样的关系?

徐冰:新作品是在做,但在完成之前也不好具体说、说得清楚也就没必要做了。其实我的很多项目都是在持续进行的,比如《地书》还在一直挖掘,因为本身材料都在生长中,会给你新的可能性和新的启示。

总的来说,只要对这个社会有关注,有感觉,还有话要说,你就要找到一个自己的说话方法。过去大师的说话方法都无效,自己过去用过的说话方法也都无效,因为那些说话方法都是针对那时的事情而寻找到的方法。而且,你要说的东西一定是没有人说过的。你就必须找新的方法,那就是你的下个艺术作品生成的缘由了。形式并不是最重要的,如果一个艺术家从形式本身进入思考艺术一定是没出息的。一个艺术家一生的工作是在制造属于自己闭合的圆,他过去和未来的作品虽然形式可能非常不一样,但是内在的方法一定是有相关性的。比如后来的作品的元素一定可以在过去作品中找到,只是后来的作品把这些元素放大化了,过去的作品一定是未来作品的注释。艺术作品是一个艺术家里里外外的体现,艺术家就是社会现场和艺术品之间的过滤体,过滤的质量就决定了艺术品的质量。

(文中图片版权归徐冰工作室所有)

(编辑:李思)