采访者:张桂森

受访者:邱志杰

好多记者都喜欢采访邱志杰,并不单是因为喜欢其作品和才情,而是因为他几乎是一个标准的“话唠”,一旦打开话匣子,他的讲话可以上天入地,“喋喋不休”讲着各种作品里的故事或是他亲历过的各种奇葩事情,时不时再夹带着几句“傻X”的吐槽顺便让各种这样那样的艺术家躺枪一下。当然这一切的前提是他愿意打开这个话匣子。

说邱志杰是“话唠”并不是因为他啰嗦,而是他的谈话就像他的那些“藕断丝连”的作品,一旦开始就几乎停不下来。他的那些“大计划”像一个世界地图式的迷宫,但并没有什么“死胡同”,这些“迷宫”随时调动着神经输向舌头,滔滔不绝。谈话碰上有反驳者的时候,还能举一反三,毫不“谦虚”。

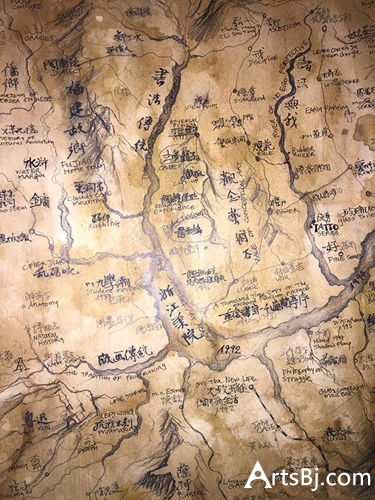

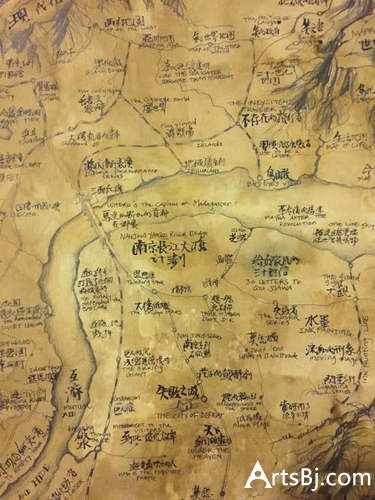

大计划、百科全书、艺术界“鬼才”,这些都是邱志杰此次福建省美术馆个展的刷屏关键词。但在这里不得不提的还有一个关键词是:显隐。邱志杰曾给自己画了一张地图叫《尝试理解自己的工作》,地图中他把所有的工作,密密麻麻的展开书写和绘制,从福建故乡开始,大致归结出三个传统:福建传统、书法传统、浙江美院传统……

《尝试理解自己的工作》局部

“但隐隐的,慢慢的,有一条线索,几年前我慢慢弄明白了。是显隐。”

“你把比例缩到一定程度,壹号地就看不见了,只有崔各庄了,彼此再一推进不但看得见壹号地,还分得出壹号地里边这边是邱志杰工作室,那边是张晓刚工作室,那边是刘野工作室,它就能够分得很细。其实就是很多存在的东西它不一定显现,这种显隐的关系好像是我的作品中特别内在的一个核心的趣味。”

邱志杰说从空间角度入手时,这种“显/隐”关怀有时表现为个体与群体的关系、物体与环境的关系,表现为迷彩、迷宫、镜箱等主题。而从时间角度入手时,这种“显/隐”关怀就表现为记忆与失忆的斗争,生命的持存与过眼云烟的无常的力量之间的斗争。从文化和历史角度入手时,这种“显/隐”关怀则表现为个人意志与历史命运、身份与文化语境之间的博弈。

“包括我写的《兰亭序》,包括那些光写书法,地图,甚至于那些竹编都是一种显隐。你看这个形从竹席里边冒出来了,然后它消失进去,变成一片竹席,它站起来变成一把梯子,再消失进去变成竹席,再起来的时候又变成一个摇椅或者变成一个书架、一个笔筒,或者变成一个刷碗的刷子。就是万物在这样互相画来画去,变来变去,有时候它显了为你所见,有时候它潜伏在一种可能性的状态里面,只是一种可能性,并不现身出来。好像这个事情是我所有的作品特别内在的一个脉络,它像一种气质一样。”邱志杰说到。

邱志杰猜想这样的线索可能来自两个经验,一个是他从小在海边看沙滩上的潮来潮往,画一个东西潮水一来抹掉了,或者潮一褪过去,沙滩上带出来了很多东西。另一个是拓碑的传统,他说他从小拓摩崖石刻,明明有一个字有一个凹凸,但是拓包不拓出来就不会显隐出来,显现的东西也不一定存在,也可能是幻象。

在自己的撰文“显/隐之间:历年工作的内在脉络”中,邱志杰这样写到:“我最早的作品《兰亭》和《大玻璃》都涉及到了这种形象的“显/隐”。我的平面作品,不管是九十年代中期的喷绘迷彩系列,还是《说文解字》书法,或是《倒写唐诗》录像书法,都是在处理这个“显现/消逝”的问题。直到2007年以后的《南京长江大桥计划》,“显/隐”这个哲理性的问题被高度历史化,获得了更具体的质感:如《我曾经七十二变》竹编装置和《细胞》竹编,也是形象如何从背景中涌出或消融。

《尝试理解自己的工作》局部

《邱注上元灯彩图计划》则探索历史宿命中角色的重复出现的机制,本质上依然是“显/隐”对立与转化的讨论。2006年到2007年间历时一年完成的《记忆考古》,从历代革命口号到私人留言条到乱码日记,跨度广泛的信息隐藏在层层叠叠的水泥考古层中,则是个人与历史信息的相互容纳和显隐。2012年之后,通过为上海双年展所做的策展地图,我开始将“显隐”的逻辑运用于思辨性的概念空间,掌纹、策展写作、山水,均成为地图。人生、历史、阅读和事件在地图中点线相连,显隐不定。描画出机缘、命运的交织关系……”

邱志杰说他一直喜欢凝视着喷泉的水柱,假想拿快门速度很高的高速照相机,从各个角度一圈拍下来,连成一个动画,你就可以转着看它。你看到就是固体的雕塑,这个雕塑有很丰富有很多细节,而没有一刻停止,不停地朝前滚动。这种方生方死,就是一锅开水,到处冒泡的状态,是那种杂乱,热闹的,丛林状态的,生机勃勃中的一种隐身。这就像他展厅里那些的“大计划”和即将要实施的更多“大计划”,互相缠绕。

[page]

邱注上元灯彩图计划的灯箱作品

对话:不要去当那种“单向度”的当代艺术家

记者:观看您近几年来的创作,尤其是题材和形式的转变,其实越来越像一个传统艺术家或传统艺人,而不太像一个“前卫”的当代艺术家?

邱志杰:几年前我就公开地说我不是当代艺术家,当代艺术是骂人的,我就是一个艺术家。董其昌是他那个时代最好的艺术家,或者颜真卿是他那个时代最好的艺术家,苏轼那个时代最好的就是他,然后是黄庭坚、米芾,这个是很明晰的,大家是公认的。但到了康有为、蔡元培的时代开始分裂,变成有中式艺术和西式艺术。

“假设全三石老师碰到陆俨少先生,他会说不好意思我不懂国画,陆先生会说不好意思我不懂油画,就是开始有好几种标准并存,后来又有了当代艺术,有了第三种关系。但是我觉得这种分裂是一个文明在吸收外来营养,磨合期还没有过去的,文明低级、粗糙水准的时候才会出现这种状况。我们这一百多年来把自己的东西打碎了,重新整合,以极度谦卑的学习能力,什么都去学习,会有一天重新整合成一种新的东西时候。我希望未来人们谈起邱志杰没有办法说他是当代艺术家还是传统艺术家?是书法家还是新媒体艺术家?是西式的艺术家还是中式的艺术家?

我很反感的事情是当代艺术抵制来放大自己的能量,就是一个点子、创意,然后整个美术馆机制、整个策展机制就发动起来去把它品牌化,制造它的影响力。文艺复兴时代人的全面发展,个人的无所不能的可能性,现在被分割给一整个机构的不同部门的密切合作。文艺复兴英雄巨人的米开朗基罗那样的人,达芬奇那样的人,完全被好奇心支配着,“我就是面对着天地”,天地的一切问题都要去研究。那种人在我们这个时代萎缩掉了,变成是这个体制需要我扮演这个角落的文件提供者,我就刚好当这个文件提供者,这样我就可以分到这个体制的一杯羹,这个人就变成了马尔库塞说的单向度的人,这是我很反感当代艺术的第一个原因。

第二是我特别受不了的是,他们居然出方案而且还互相保密方案。你得把方案先报给策展人看,艺术家想出了得意洋洋的方案之后开始互相保密方案,互相保密方案的东西意味着这个想法如果让他人知道了,他就在我之前成名,获得相应的利益。但是你不能想象一个传统的艺术家是这样的,你不能想象如果潘天寿告诉黄宾虹说:我最近想画雁荡山的一条山沟,黄宾虹偷偷跑去把那条山沟给画了,所以潘天寿就吃亏了的场景。

《邱注上元灯彩图计划》装置:北伐

这个是很伤害我自尊的,作为一个当代艺术家居然要去保密方案。所以我就觉得我们应该回到一种非常坦荡的,非常正大光明的做艺术的状态。我就可以向大家宣布我在画《世界地图》计划,这个《世界地图》计划包括现在24张画完了8张,5张在这里展出,另外3张在国外的双年展展出,之后还会有科学地图,还有动物地图,我都可以拿出来分享。我的哥们小刘韡不会来做这个东西,这样才是对的。所以我就觉得当代艺术里边有特别多低水准的东西,然后特别多来自创意这个模式的东西,他不是跟人的肉身和精神完全结合在一起的。

我看井上有一的传记,一开始蛮喜欢他的,一看他临摹的《颜家庙》临得好差呀,我左手都比他临得好,我中学时代怎么随便写都比他写得好太多了。当时还怯生生的觉得这个怎么回事,是不是日本人的路子跟我们不一样,后来去东京博物馆,京都里边几张空海写的是唐朝人的水准还是很棒的,但一看东京博物馆里边藏的日本奉为国宝的书法简直笑掉大牙,太烂了,我们这里任何一个省美书协主席、市书协主席都能进那个博物馆。接着我就看井上有一写那种大字,井上有一大概有一个学生,应该是他泡的马子什么的,那个人跟他学写字,学了三个月,每天写出来的字井上有一都崇拜得要死,说比他写的还好,我就明白了,这是一种很低级的东西。你想像一下跟林散之学六个月能不能写到让林散之觉得你很好,不可能的,你跟他学30年都不可能的,我们懂行的人一看就知道这个人写了30年,这个人写了三个月。如果一个东西拿出来,学三个月的人和学三年的人分不出来,这种东西是有问题的,不值得人类推崇的一个东西。

《邱注上元灯彩图计划》装置:邪教

可能我从来没有想成为那样的当代艺术家,身边的当代艺术我越来越看不上,开始羞于与当代艺术为伍,我应该被算在从王羲之到颜真卿……BalaBala一直到吴昌硕,到黄宾虹、潘天寿这个线索里的。我不应该被算在什么安迪·沃霍尔那个系里,那么差的东西,整个当代艺术界傻X式地崇拜草间弥生,那完全就是一个商业集团推出来的商业阴谋,那个人完全是根据梵高加上弗里达,再加上安迪·沃霍尔的这个形象,一个半疯癫的老婆子有极其简单的视觉震撼的东西,然后商业上推出了一个产品。一个临摹过《兰亭序》的人是不可能喜欢她那些圆点的,你体会过《礼器碑》的雅致,体会过《曹全碑》的温润的人,怎么可能看得上那种破圆点。可能真的是自信心被打垮了,被皇帝的新装给吓坏了,一句反抗的话都不敢说出口。现在我是绝对有这个自信说出口:那个东西就是垃圾。我的《地图》肯定不是垃圾,有自立成果,有想象力、有功力、有难度摆在这里,肯定不是垃圾。草间弥生那些波点肯定是垃圾,村上隆的也肯定是垃圾,不用说。

拿出《黄州寒食帖》摆在那里,你会看到想哭,但安迪·沃霍尔你会看到想哭吗?不可能的。我觉得奈良美智就还不错,你看的时候有时心里会泛起一种伤感,那样的一种卡通形象,一个小孩告诉你说我是会死的,带着一种伤感。我的一个研究生他的毕业创作是做了一个儿童遗嘱,他让那些小孩写自己的遗嘱,小孩写出来是震撼的:我死以后爸爸不要再打妈妈……然后我在奈良美智的作品里边会体验到这种力量,会打在你的心里。

还有杰夫昆斯你怎么可能被他的东西打动呢?对美国艺术来说,他也是非常低级的东西,美国艺术不应该走到这一步,美国艺术出过罗伯特·史密斯的《螺旋形幻波体》,还有比尔维奥拉这样非常雅致、敏感,非常有心灵力量的东西,但是今天被资本优先拿起来还是那些最简单、最弱智的东西。

《世界地图》局部

记者:从最早的《兰亭序》、《说文解字》等开始,后来写光写摄影,包括影像,现在的诸如《世界地图》这样的作品里面都涉及大量的书写,变化的是书写在你的作品里边的角色好像重新回到一个传统的书写方式?

邱志杰:我从小就是被当作书法家训练的,书法对我来说不是一个媒介,是一种方法,它是核心的一个方法。其实我画《地图》也是因为我从小学《说文解字》这本书,比如说因为中国的字典不是按照拼音、声音来的,所有的“ 忄”竖心旁的字都放在一起,是按照偏旁部首来的,所有口字旁的字放在一起,所有竖心旁的字是哪些字呢?爱、恨、愁、怨、思、想,那就是百感交集,就是人类情绪和思想的地图,所有的言字旁的字就是所有的语言,讲话、议论、竖心旁的字就是惆怅、怨恨,感慨,就是这些词。所以大概就是我从小在学《说文解字》的时候,其实就有某种布局的意思可能在内心就培养起来了。这个一直是我的核心,同时我也会觉得我对书写,对书法是有责任感的。

我受不了书法界有人讨论关于书法革新的问题,他们就会有一个论调说中国书法的革命离不开对抽象表现主义的参照和日本少字书派的参照,我一听这句话肯定会拍案而起,那是一些不懂书法的人胡说八道,那是一场文化入侵,是抽象艺术对中国书法文化的入侵。我们看到一些号称学书法的人开始搞各种奇招,什么弄一些牛奶,拿个管子吹成一个字了,诸如此类的这种东西。他们一直努力想要使书法变成当代艺术,但是对我来说书法用不着努力成为当代艺术,当代艺术应该尽快进化成为书法,尽快进化成书法这么高级的东西。而不要努力地引狼入室,真的是为了应对全球化,为了让老外懂就开始简化、弱智化、低用化,变成一种教老外的小学汉语初级入门课本,那个不是书法。书法是极其精微、高档的东西,大概在人类历史上艺术达到过那么牛X,那么精微的只有德国的古典音乐和中国的书法这两样东西。

我去年在法国南部的一个会议,有一个巴黎不知道第几大学的汉学家也是搞颜色堆在墨里边两笔一刷写个“云”字,有点儿像绘画的什么,我说你这个全是魔道,一通说,气得那个人浑身发抖。刚刚在我的博客上,后来研讨会的论文集他们把我的录音整理下来,要我校对,我嫌烦,就重新写了一篇叫做《书法原教旨主义》。

(编辑:杨晶)