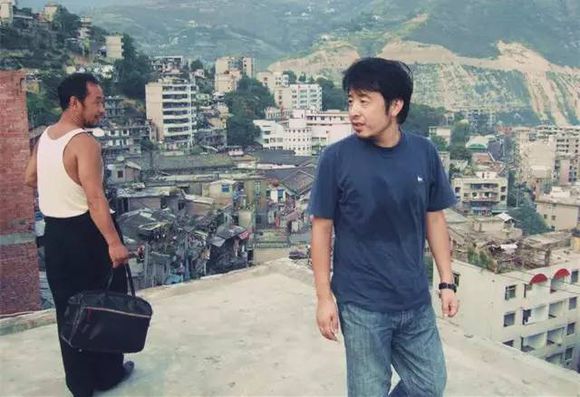

贾樟柯在《南方人物周刊》电光倒影的现场

又见贾导

上周去参加《南方人物周刊》电光倒影的沙龙现场,又一次见到了贾樟柯。刚好那几天是北京降雪后最冷的日子,主办方为沙龙取了个响亮的名字:风雪故人来。

贾导从《山河故人》一路追回《小武》,像一位老友,直接热忱地分享了很多他对于电影的理解以及他电影背后的故事。听完讲座,回去的路上依然寒风凛冽,但是脑子里满是刚刚如沐春风的回忆。

在新一季的[看理想]中,大家也将会看到贾导的身影,这会是他首次参与创作一档视频节目,新节目取名[云游]:他希望通过他和摄制团队走访自己的故乡,走访一些平常人物背后的传奇故事,以此启发年轻人都能用脚步去重新丈量自己故乡的那片土地。

经《南方人物周刊》的授权,我们节选了这场沙龙的实录分享给大家,完整的内容大家可关注“南方人物周刊”公众号(微信号:Peopleweekly)。

我唾弃那些习以为常的美

贾樟柯沙龙实录

有一次跟我的摄影师余力为开玩笑,我说我们的影像风格是基本脱离低级趣味的,那些习以为常的美都被我们唾弃。因为我觉得有更深刻的美,有更隐藏的美,有掩盖在尘土下面的美。

它不一定是黄昏、落日,那个谁不会拍,曝光弄得准确一点,逆光飞翔……学生作业时候我已经唾弃这种视觉风格了。但是没办法,大部分人觉得它好美,对我来说就好难看、好甜、好腻、好无聊。

|你心目中的“贾樟柯”|

▼

主持人:确实在很多朋友心目中,大家都是这么来理解您。我想问一下,这种类似于叛逆、反体制等等的个人符号,到底是您个人创作处境的真实写照,还是外界强加给您的,想听听您的看法。

贾樟柯:我注意到短片里面有一个词叫自然,我听了挺高兴的,为什么呢?因为实际上这些年电影的故事题材变了很多,但是我始终坚持一点就是:电影中的人要有一个自然的样子、自然的状态,我觉得这是电影最美的(部分)。比如说人在一个高度戏剧化的状态下,这也是电影很擅长表达的,但是不是我喜欢的,我觉得人想其所想,观众想其所想,人物角色想其所想是非常重要的。

我记得拍完《小武》以后看到了一个批评《小武》的文章,它批评《小武》的角度很有趣,他说这个导演太温和了,为什么不让小武去反抗?为什么不让小武去走上街头,我看完之后我就想其实拍电影有个非常重要的问题,就是你是想假角色之口讲你想讲的话,让角色替你去完成你想做的事,还是说角色是按他正常的生活逻辑、正常的生活理解去处理。

从那之后启发我,我觉得角色要按角色自身的思维、模式处理他的人际关系,角色要按他自身的行动能力来完成他的行动,讲他的话、做他的决定,不应该代替导演去做很多决定。想起来其实是很多不自然的电影的一个问题,就是说你拍一部电影,那个角色它的所作所为是导演赋予的,不是环境中的人正常的一个思维模式,这个是我一直拒绝的。

拍电影的目的不是战斗

主持人:一些年轻的朋友他们可能对您的作品没有什么理解,但是反而对于您长期争取从地下走到地上,还有作品一直在为公映而做的这些努力,类似这样的一些形象在他们的印象中非常深刻。

贾樟柯:对,我觉得大家如果读我有一本书《贾想》,里面有篇文章,其实写的是我早期,在里面我写过一段话,我说创作不要用反对什么去创作,我们创作不是为了反对什么,因为你去反对什么、强烈的反对什么,可能最终你就会变成你反对的人。如果你创作是为了反对一个什么东西,反对体制或者反对什么,最后你的注意力就都在那个对手身上。创作不是较劲,不是摔跤不是推手,创作要回到创作本身。我不会怀着一个所谓批判的心态去拍电影,这不是我的思维模式。

主持人:所以您并没有像人们所想象的为了反一个什么样的对象在那里而去拍电影。

贾樟柯:我有微博,我微博上发言很大胆的,那是应该在公众层面,我对公共事务有我的想法,我就直说出来。我不会绕半天圈子把它拍到电影里面,拍电影是要纯粹、干净,拍电影的目的是抒情达意,拍电影的目的不是战斗,这个要区别开。

主持人:其实您每一次创作都希望这部电影能够公映,从来没有想着说我应该拍一部地下的片子或者是一部送奖的片子。

贾樟柯:从来没有,我这些年干的连电影局都震撼,说小贾不管拍了什么都理直气壮就送过来了,在他的认识中,没有通不过的。我说的确是,因为在我的认识里面所有的电影都应该被通过,怎么能不通过呢?一般导演都不敢拍,你还拎过来送审,那就让你通过吧,我还真通过了,只不过是被追毙。

我觉得拍电影要正派,这个正派包括你认为正确的,你不要自己先害怕。《天注定》我觉得大大方方拍,正正派派去送审,因为我认为它没有什么理由不让它放,如果你创作者你已经觉得好像这个不行、那个不行,其实你自己已经不正派了。

、

、

贾樟柯在《天注定》

贾氏剧作快慢辩证法

主持人:去年您出版了《天注定》的剧本手稿,在书里您介绍说那次写作没有使用电脑,而且剧本写作过程其实非常快。《山河故人》的剧本其实耗时也不长。您的剧作这一块儿跟别的导演有一个很不一样的地方,人家可能会在案头部分需要很长时间和编剧反复磨,但在贾樟柯作品当中,编剧这个环节似乎不用占用很长的时间?

贾樟柯:一方面可能是我从来没有介绍过我剧本创作的方法。我是从《小武》开始就自己写剧本。其实每一部剧本创作的时间、速度,还有当时的情况都是很不一样的。现在回想起来我写得最快的应该是《三峡好人》,那个时候去了三峡,马上有了灵感。当时在拆迁,如果拍得慢了、晚了,整个奉节和巫山就拆没了。我们去的时候已经是尾声,只有一点点了,我觉得我不能坐在那儿一板一眼地把这个剧本打磨好再去拍,否则的话空间完全没有了。

当时我就想了一个办法。《三峡好人》的剧本实际上不是写出来的,是演出来的。我有两个副导演,他们两个打字特别快,一人一台电脑,我就在酒店里面从第一场演到最后一场,一会儿装男的、一会儿装女的,就像在这个剧场一样,三明抬头,一个飞碟飞过……我就演,他们记录下来。

所以,整个《三峡好人》到现在都没有出版那个剧本。我每拍一部都要出版剧本,我一直在琢磨我是该把当时记录下来那个很粗糙的东西发表出来还是要再润色一下,因为真的有很多当时那种即兴表演的痕迹。《三峡好人》的剧本是演出来的。就是这么一个过程,大概一周全部完成了。然后在拍的过程中慢慢让它更加条理化,慢慢让它的逻辑更加畅通一些,情感更加准确一些。

贾樟柯在《三峡好人》

我自己作为导演写剧本有一个特点,实际上很漫长,为什么呢?因为职业编剧他有一个写作时间,不管他改多少稿,他写完这个工作就结束了,然后导演接手来开始把它变成影像。自己又是导演,又是编剧的时候,实际上那个剧本的修改是贯穿了从写剧本到拍摄的全部,我每天晚上(会想)明天要拍什么,前一天晚上我还会再改那个剧本。整个制作的过程是挺长的。

写剧本我觉得最苦的其实是初稿,因为初稿你必须坐下来安静地把它完成,你像《天注定》初稿差不多一个多月,我是从北京到了大同,我就住到一个酒店,那一个月我基本没下楼。因为那个楼里头有吃有喝什么都有,一个字一个字往下写,那个(状态)真的像我常举的一个例子,像长跑。你从第一个字写到最后一个字,没人能帮得了你,你必须一个字一个字地写完。

主持人:在案头这块时间最长的一次编剧经历是拍哪部片子?

贾樟柯:最长是《站台》。《站台》是从大学开始写,大二还是大三一直写到毕业,拍完《小武》开始改,挺漫长的。

主持人:我能不能理解为《站台》之所以当时时间长,实际上是这个故事长期在脑子里头酝酿,而且另外一个原因是当时您个人调动的制片资源还不能像今天这样可以快速组织起来。

贾樟柯:我觉得有两个原因。一个原因是当时快要拍的时候,原来那个剧本被我颠覆了。我觉得原来的剧本写得不好,原来那个是雕琢了很长时间,但是后来我突然觉得那个剧本有一个很大的问题,就是太全知视点了,每个人发生什么交代得特别清楚。我突然很讨厌这种全知视点,因为我觉得生活中我们了解一个人时不可能了解他的全部,每个人在我们面前,哪怕是父母,哪怕是兄弟,都有他自身的秘密和我们不了解的地方,那为什么拍电影的时候要那么了解?原来《站台》的剧本就是这样的,什么都知道,人家为什么这样、那样,交代得非常清晰,后来我突然不喜欢这样的叙事方法,所以改。

另外一方面,我觉得《站台》的那个过程实际上伴随着很痛苦的一个纠结过程,这个纠结过程就是我必须等。我是98年《小武》2月去了柏林,大概98年的9、10月我就募集齐了《站台》的钱,当时差不多是将近600万人民币,1999年的600万人民币算一个大制作了,我满心欢喜。

然后我们就开始准备合作,当时是准备跟上影合作,到了99年的1月,这个片子也快拍了,突然我被禁了,它就拍不了了,拍不了就得想办法解禁。当时上影解决不了这个问题,解决不了之后,我又找到北影,北影当时是让(田)壮壮导演来做监制。大家都很有信心,他们跟有关部门去沟通,一直很正面。我记得当时北影出了一个剧本的意见函,说是“艺术上难得一见、政治上绝无问题”,算是给我打了包票。

结果我们剧组又开始启动,当然这个过程有很长时间在等待,我都在改剧本。剧组重新启动之后,有一天我已经到了山西勘景,突然接到电话说你回趟北京,赶紧回来。回来之后说,不行,还是不让你拍,当时我问那什么理由,有没有文件?说给你看个东西吧,也不算文件,写得让人啼笑皆非,(上面)说我查了一下贾樟柯导演,据有关材料显示他今年29岁,他要拍一个有十年跨度的电影,看似不妥,请他长大一些再拍。

主持人:所以是因为年纪不到把你给毙了。

贾樟柯:对,人家不是因为别的,因为年纪。其实我觉得我那时候29岁挺成熟,我都有点中年人的状态了,那个(事情)完了之后我特别想去街上染一个灰白头发,像周星弛那样。因为我那时候有个娃娃脸,我说是不是这个娃娃脸有问题,要不染个白头发显得成熟一点,这个过程都在改剧本,你停不下来,一直在改,它撑的时间就很长很长。导演写剧本就有这个问题,剧本不到拍完,没有停下来的那一天,它一直在写。

贾樟柯在《站台》

对我影响最大的三位大师

观众:贾导好,想问一下您的美学观念和美学判断是什么时候开始建立起来的?

贾樟柯:我自己是一个接受了四年电影教育的人,我觉得在学习电影的过程中,应该是三个人对我影响非常大。一个是爱森斯坦,他是默片时期的电影导演。爱森斯坦的电影对我影响大的是什么,就是因为在他那个时期,电影还在寻找它自身语言的可能性:电影是不是一种艺术?电影作为一门艺术它的语汇是什么?所以在他的电影里面你能够体会到最基本的,电影它原始的语言魅力和一种实践的可能性,它是我们介入到活动影像叙事以后,你能够考虑到的语言角度的一个启发。

另外一个人是卓别林。卓别林对我影响非常大,它的大在哪儿呢?就是他的电影语言还有喜剧身体的语言,所形成的一个只属于电影的特性。比如说《淘金记》绝对不是舞台可以代替的。同时,它提醒我们电影始终是一个大众媒介。电影这种媒介本身发明出来有一个属性就是杂耍性、游戏性,而这个杂耍性跟游戏性,它带有跟大众互动的热望,带有跟大众交往的热情。我觉得这种热情是在拍任何一个类型的电影都不应该丢的东西,这一点是卓别林给我们永远的一个启发。

另外一个就是德·西卡。德·西卡的电影我觉得他就更靠近我自己,如果说卓别林的电影跟爱森斯坦的电影是从一个更抽象的电影观念给我启发的话,德·西卡就更具体到了比如说视觉,比如说你怎么样呈现人自然的状态,空间怎么组织,这个天气怎么组织等等这些细的东西,是这些东西让我理解了什么是电影。因为我觉得做导演必须去想这个问题。

我常讲一个例子就是黑泽明的例子,黑泽明老的时候去领奥斯卡终身成就奖的时候,他上台的发言我觉得像《圣经》一样。他说:我一生都在寻找电影之美,但是对不起我没找到。他不是自谦之词,他是一个智者的经验,做一个导演一定要用一生的时间一直考虑一个问题,就是什么是属于电影独特的美感。但是它没有统一的答案,你比如说我自己到目前为止不怎么用大明星,因为还没有碰到适合的题材,但是王家卫就喜欢用明星,因为对他来说他感受到电影魅力和他早年跟妈妈看大明星的电影有关,所以他觉得银幕世界就应该是星光璀璨的一个世界。你不能说哪一个观念对,都对,只要你去思考找你认为的电影方向就够了,但是这个努力你不能不做。

所谓的美学就是这样一步一步到来的。但是同时我觉得我也非常喜欢布勒松,公认他的美学高级,高雅和独特是他的一个美学特点,但布勒松对所谓美学有过一句话我觉得值得深思。他说:美学最终别变成化妆品。太棒了这句话,怎么理解这句话呢?就是说有时候极端的美学的那种,那叫轻盈,最后它会变成一个轻浮的东西,会变成一个化妆品。

贾樟柯在《小武》

长镜头是特别民主的电影语言

观众:贾导您好,您是我期末考试的题目。我之前一直觉得你和侯孝贤的风格,起码是在镜头美学上都是用长镜头风格,非常地相似。但是我越看越发现您的内核更像另一位台湾导演杨德昌导演,你能不能说说你跟他们之间在美学上的一些不同,谢谢。

贾樟柯:你谈到侯导或者杨导的长镜头,其实长镜头是一个由来已久的电影语言、电影方法,实践它的人非常多,你比如说阿巴斯也用长镜头,小津有时候也用长镜头,包括贝拉·塔尔也用长镜头。其实大家里面微妙的区别还是有的,但我觉得空间的观念更重要。如果说有一个相似性的话,我觉得大家都对相对完整的时空比较在意,对这个因为相对时空完整带来的观众选择的自主性比较在意。比如说好莱坞式的、完全靠剪辑的片子,它的作者的主观性必然是强的,他给你一个特写,就是强迫你要去看这个人的特写,他给你一个特写拿一把枪就是提醒你他拿了一把枪,作者在操控整个观众的观看。

但是长镜头我自己喜欢它,除了这个时空感,它带给我们完整的生命中的真实时空,特别是长镜头特别擅长表现一个什么呢?就是无用的时间,我们生活中其实有很多无效的时间,但是在电影中它都不出现,电影一直出现的是有效的时间,但是我特别喜欢那些无效的时间,人的发呆、打盹,看起来没有推动剧情的这些时间,它呈现了时间自身的魅力,电影中是可以看到时间怎么样去消磨人、怎么样去雕塑人,这个时间感是特别有魅力的。

我自己选择长镜头除了这些电影层面的之外,它跟我在90年代学习电影有关。我是90年代初学电影,90年代末拍电影,那个时候我接受了长镜头美学,我觉得它是一个特别民主的电影语言,因为它不强迫人看什么,它想象每一个人都是有独立自我的人,可以在镜头中去获取它需要的信息。长镜头本身不把观众当傻子,不把观众当宣教的对象,不自上而下的强加观念于观众,它把观众视为一个有乐趣的主体,这样一种尊敬、这样一种透过语言传达出来的平等跟民主,是经历过90年代人的特别在意的事情。

(编辑:纪晨辰)