没有一条道路通向真诚,真诚本身就是道路。

——《冬之旅》台词

“有那么复杂吗?要我看只要把事实说出来,就像麻雀说出黎明那样……”

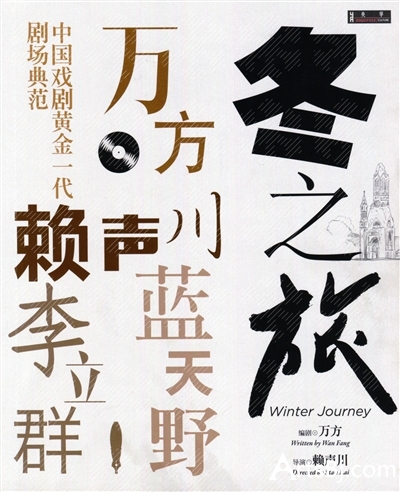

《冬之旅》的一句台词。3月2日至6日,北京首都剧场,万方编剧、赖声川导演的这部话剧依旧一票难求。

2015年1月它在保利剧院首演,就已声动京华。两个古稀之人,曾经青春作伴甚至有过过命交情的老金和陈其骧,在向晚之年重新面对,一个要向另一个,为浩劫十年中自己的“罪孽”(一封被迫交出的信、一扇未敢开启的门),躬身致歉、求一个原谅。

听上去就是个虐心的故事——对于被道歉者,太相迫的情境,太难解的痛楚。当日的我只能想象到这个程度。一年之后,当自己也经历了为简直说不出口的理由而崩溃而失控,才好像忽然能明白了这种事中的另一半——道歉者,他可能内疚、羞耻,不能安坐、不能释怀的程度。这时候再想到《冬之旅》,才如风雷惊起,真正是从椅子上直坐起来,唯有敬意。

3月5日,万方老师给我留了一张票。然后我在五天后叩响了她的门。上一回来,是在楼上的房间,我们聊《空镜子》,2002年。14年过去,万方老师音容未改,依旧洁净安详,一双沧桑看世、仿佛有泪的眼睛。她一边安抚着因我到来而焦虑不安的小狗,一边无法回避地,我们说起她的父亲曹禺。

父亲老了总说“对不起”

“这里躺着一个人,他把名字写在水上”,济慈的墓志铭。这位浪漫派诗人,26岁就死了,死于肺结核。多么好的墓志铭啊!写在水上的字,写的时候就没有了,声名只是写在水上的名字。

最早,能不能写一部“两个老人的戏”,是蓝天野老人的愿景。

赖声川与主演蓝天野、李立群正在排练

2013年一次在蓬蒿剧场看戏相遇,已经87岁的蓝老这一问,让万方且惊且喜:“您要演吗?两个人的戏,那台词量可不小。”老人笑笑不语。于是应下:“您想演我当然愿意。那您是不是有什么想说?”蓝老宽她心道:“没有。你愿意怎么写怎么写,你想怎么写怎么写。”万方说:“好,我试试。”

“蓝老跟我爸爸是同辈人,对他们,我太亲太熟了。所以构思这剧的时候,最先想到的就是爸爸。准确地说不是想到,是他自然而然地出现在我面前。不是指他的容貌身姿,而是他的磁场,他灵魂的能量。某种程度上说,他的能量已部分地融入了我的生命,无论我写什么都与他有关。”

父亲曹禺老年,尤其是他生病之后,有很长一段时间是万方跟他一起生活。她看到的是个因晚境降临而加剧痛苦内疚的灵魂:“他总是说‘对不起’,说自己做得这不好那不好、对不起这个对不起那个。我爸爸是个不抱怨的人,他只是感叹,感叹人生,然后无尽后悔。他不向外抱怨任何,他都是向内的,指向自己。”

万方从小就看父亲为再写不出理想的作品受折磨,“他坐在桌前翻手边的东西,毫不相干的杂志,又走到书柜前漫无目的地找书,读出一本本书的名字;他在屋子里东走西走,他的脸这时候绷得紧紧的。我看见了,走过去摸摸他的脸,他站住,松懈下来,对我说:‘不行了,孩子,不知道什么时候再出来那个劲儿,可是像是不大行了。’有那么一会儿,我们互相看着,我多么的理解他因而可怜他。事情是多么明白啊!我本想安慰他,才摸摸他的脸,可是我什么也没能做到。”

父亲不是不知道有她怜惜和陪伴。曾经他有一个本子,封皮上写着“十年浩劫回忆录”,里面写到才14岁的万方:“我心痛极了。我有罪,把我抓去斗,狠狠斗死了,就算了。十来岁的孩子有什么错,为什么还要连累我的孩子们!真想紧紧抱着小方子痛哭,但孩子不干,她没有心情受任何人的爱抚,连爸爸也不能勉强她。但我知道她是爱爸爸的,她湿润的眼睛对我闪出怜悯的光。”

但是仍然,那些因时不我予而百上加斤的痛楚,那些同理心和陪伴依然分担不了、开释不了的精神重负,人又能拿它们怎么办呢?

而今万方自己也过了60岁,更多了对老境的体会,“人老了没别的,他就是回望了。因为前面的未来,反正知道也就那样了。那当一个人回望的时候,当父亲他们这一代人回望的时候,他们又能望见什么呢?”

“每个人生命中,都难免或轻或重有所怨恨。所有那些不愉快、伤痛、悔恨、不安、纠结,那些想起来心里就会不舒服的东西,如果都能消除该多好;解脱、放下,然后心里干干净净地走,每个人要都能这样该多好。”

“宽恕”的主题,就这样生长起来。那些老去的生命因此而被体恤,而有尊严。

“人老了会变成弱者。当这些人老了,然后记忆力也没有了,真实的生活好像只存在于孙女这些人身上,非常忙碌的日子一直在过下去。而那些老人只是或快或慢地消失。那消失的时候,他们所经历、所体现的一切,他们这一辈子的挣扎,他们的罪行、他们的忏悔、他们的宽恕、他们的原谅,这一生到最后是否就成为一个没有人记得的,被遗忘的东西?”这是导演赖声川喜欢的,这个剧本中“善良的方式”。

万方与父亲曹禺

无法自我救赎,只能相互救赎

忘却吧,忘却所有能忘却的。不要俯视深渊,深渊会向你回望。幸存者需要忘却,因为他们要活下来!

被人称作“曹禺先生力量传承者”的万方,其实直到知天命之年,才拿出自己第一部原创话剧。2006年,《有一种毒药》首演。戏里用到一把轮椅作道具,那是曹禺先生晚年生病时坐过的轮椅。万方说:“我感觉爸爸跟我们一起参与了创作,重新回到了舞台上。”

同样,《冬之旅》里很多情节与情感、灵感都来自于万方对父亲的了解。

比如,剧本中唯一应赖声川导演做的修改,是加入了老金妻子晚生的死。“赖导一直认为‘老金为什么就不能原谅’,剧本中那个理由他觉得不够。因为原来只写了‘文革’中老金生病入院病好后,想到要再回监狱不堪忍受,选择跳楼自杀摔成多少截儿,就讲到这儿。后来我就加上了陈其骧不给老金妻子开门,导致她自杀那个。”

剧中晚生自杀时“满床安眠药”的细节,来自于万方的母亲。网上资料很容易查:“文革”中,曹禺遭批斗被下放到农场劳改。妻子方瑞受到惊吓身体垮掉,靠大量服食安眠药才能入睡。1974年的一天,方瑞在自家床上离开了人世,临死时床上各处散落着大量的安眠药片。

所以,写《冬之旅》的出发点不在“文革”,但是,“‘文革’对于我父亲包括我,也是绕不过去的一部分。”如此,同样那句话——“父亲他们这一代人回望的时候,他们又能望见什么呢?”听来又另味深长。

曾经被观众问到,剧临近末尾的时候,陈其骧为什么要烧掉老金盛怒之中写给他的那封信?赖声川导演是这样回答的:“因为剧本就是这么写的。我跟万方老师之间没有讨论太多,因为我觉得我明白她的意思。其实老陈一直害怕那封信,甚至到他已经老年痴呆了,他还是会本能地烧掉那封信。烧掉那封信意味着一个记忆,一段历史就烧掉了。对我来讲《冬之旅》最深刻的地方就在这儿。”

但赖导也言明:“这是我的解释,并不是万方老师的解释。万方老师会百分之百地否认,她说这个戏就是讲两个老人,她没有讲任何其他的,她就是讲宽恕,讲原谅这个问题。所以我们保卫这个主题。其他的你自己去体会。”

“作为戏剧最适合表现的是什么?人的境遇、困境。”也是在这一点上,赖声川认为《冬之旅》是他适合的剧本,“台湾什么,大陆什么,其实我不觉得有什么差别。戏剧就是戏剧,人心就是人心,人类的情感就是人类的情感,这些是永远不会变的,人看戏也是永远不会变的。也许有时候因为一些文化因素,你看不懂一部好的外国电影,可是原则上那些情感以及那些故事你都能理解,我们都是属于人类的一部分。有没有一些表现上和习惯上的不同,有的,这是我的观察。我前面说没有差别,因为我发现我的作品跟所有大陆观众,我们对话是没有障碍的。这表示我们的心是一样的、感情是一样的。”

没有罪的人是没有的

每个人身上卑贱都打下了烙印,那烙印藏在脾气、秉性之中,待人接物的态度之中,做事的方式方法之中,它深藏不露,我们几乎难以觉察,直到在某个漆黑的夜晚遭到它狠狠一击,被打翻在地。

《冬之旅》中有个白衣歌者,他时而在高台吟唱,时而走下来给孤单的老人膝上搭一条薄毯。那是万方为蓝天野老师扮演的独居老金安排的,一个幻觉上的陪伴者——舒伯特。

“因为天野老师这样的人,跟我爸爸他们都是一类人。写他们这一类人对我来说就太驾轻就熟。爱舒伯特,我记得我爸爸,我去看他,在医院他坐在一棵大树底下,戴着耳机。看见我,‘快来快来小方子’,高兴得不得了,眼睛发光。摘下一边耳机‘你听你听’,在听肖邦的钢琴曲。他说‘多美妙啊多美妙啊’,这些都在我写的时候会自然地浮现出来。”

万方曾经陪伴父亲去天津寻访他小时候住过的“小白楼”,父亲像个孩子陷入回忆,“这是我的书房,我就住在这里,翻译莫泊桑的小说,读易卜生,读《红楼梦》,看闲书,有个书童陪我读书……”这些他们生命中曾经的滋养,后来空气般陪伴慰藉他们历尽试炼苦厄。

于是万方在《冬之旅》中数点笔墨就写出了老金和陈其骧短暂舒展的青春时光,在嘉陵江边半山上的球场打篮球,以及失恋了在梨花树下一坐一天的过往。这让他们之后的颓唐、恐惧、被裹挟、退缩、摧折,相形之下愈发残酷、令人不忍。

万方感慨父亲曹禺是她命运的幸运安排。“一个有才华、有灵魂的人活在我身边,使我得以一直看着他生命的进程。从某种意义上说,如同看着众多的中国文化人,甚至是中国的知识界。当然我不能把他们之中的任何一个等同于另外一个,但他们的命运确有共同之处。”

“我了解爸爸,他不是一个斗士,也不是思想家。恰恰相反,他是一个很容易怀疑自己、否定自己的人。他是一个真正的艺术家,他的生命是一种半感官、半理智的形态,始终被美好和自由的情感所吸引鼓动,但他的情感和思想又都是充满了矛盾的,而且都加倍地放大了。当美好的东西被彻底打碎,所有的路都被堵死,而他觉得自己没有任何力量的时候,绝望和恐惧就把他压垮了。”

台湾演员李立群在《冬之旅》出演曾经的“加害者”和致歉者陈其骧,他的表述里有台湾人特有的那种柔软和体谅:“这个剧本讲的是人性深处最过得去和过不去的地方。因为每个时代做人都会有一些不得已。在其一生中,都有一些难免支离破碎的状态,或者一些冷酷的机械生活。当环境的力量大过个人,那真是天凉了、候鸟远去了,人也没有自由自在完整的人格了。但是,如台词所说‘我相信心灵,人有心灵!’在任何环境里,当你真正地付出过后,你的心灵比什么都更有条件获得自由,没有例外。这个剧本的主题是永恒的。”

再难也要宽恕,再难也要救赎

犯罪的人不可饶恕,但是,不肯饶恕是不是也是一种犯罪呢?哦,我们的罪孽究竟要谁来饶恕呢?

“让一个有关悲伤和耻辱的故事,奔涌而不崩决。又体现了人性,又把持了自我,在惊心动魄的故事中,又优美自然地表现出历程。我看到我的老友赖声川,把这部戏照顾成如此这般。”李立群如此评价导演赖声川的工作。

“如果以见血的方式可以得到光环,那不是我的个性。”赖声川最被《冬之旅》吸引,是其中的“正面面对”,“不管有多黑暗,要找到一种力量面对。但同时,又找到了一善良的方式。这个戏最重要的是讲两个人被推到这样一个抉择,谁对谁错,万方没有站边。这个剧有太多灰色地带,可以互相谅解的部分。”

至于能不能宽恕,万方说她其实悲观。“所以这个戏我觉得已经够狠了,最后两个老人一个痴呆了,一个已经死了。最后一场戏两个人虽然释怀了,但这对他们来说没有意义了。”

“我们最后的原谅是出现在死亡和遗忘的时候。那算什么原谅?我觉得万方老师的剧本高明就在这儿,整个剧本就在探讨这个问题,就是该不该原谅。该不该原谅意味着该不该遗忘,这其实是很接近的两个不同的问题。最后她的处理,有巨大的悲悯,同时也有巨大的反讽。因为原谅者已经不记得了,宽恕者也要走了。我觉得这是对生命本身的诉说,就是我们活着的这段时间,我们到底要不要去面对我们所做过的所有的事情。我觉得万方老师在深刻提醒我们,在生命里无常是随时就来了,到底什么东西才是重要的。”赖声川表示。

最终老金的死呈现到舞台上,被赖声川处理得意象化了。他也深知“原谅”之难,“我是一个NBA篮球迷,有一个队副教练的太太被车撞死。在追悼会的时候,他上台讲了一些话,他说我对对方没有任何的怨恨,我们必须原谅,而且我们必须祷告,因为他们更需要我们的祷告。我听了,我说这个太难了。他说我相信那位女士出门的时候,她没有意思要迫害我们家人,所以我们要原谅她。生活中我们可以看到,是有一些人能够超越一些比较狭窄的怨恨,我觉得《冬之旅》就在探讨这个问题。”

(编辑:杨晶)