萨拉·沃特斯(澎湃新闻 蒋立冬 绘)

采访者:恺蒂

被访者:萨拉·沃特斯

将萨拉·沃特斯(Sarah Waters)的小说推荐给我的,是个喜欢掉书袋的好朋友——一位法学教授。记得2002年,我们在纽约见面,他站在街角等候,手上有两本书,一本《安娜·卡列尼娜》,一本《指匠》。所以,我家的《指匠》就是当时在纽约买的美国版。

二十年来,沃特斯出版了六部小说,本本如砖头——《轻舔丝绒》《灵契》《指匠》《守夜》《小小陌生人》和《房客》,它们的中文版已经或即将由世纪文景推出。出版社的版权部安排了这次采访,与沃特斯约定一个周五的黄昏,在伦敦南岸中心见面。我俩同岁,都有九十年代初搬到伦敦的经历,在南岸中心的咖啡馆,听着大厅里乐队挑拨琴弦的对音声,伴随周围人们的嘈杂声,访谈更像是聊天了。

一

采访者:在英国当代作家中,您的学历很高,是文学博士。您的博士论文就是关于维多利亚时代以来的同性恋历史小说。您能谈谈您是如何从研究转为创作的吗?

沃特斯:对,我的博士论文是研究历史上的同性恋文学作品,因为我对历史小说和同性恋题材一直很感兴趣。但我并不想进入学术研究领域,博士论文也一直没有出版过。上个世纪九十年代,对同性恋读者群来说,是个很让人兴奋的年代。有许多同性恋的书籍突然出现,许多书店中也设有同性恋书籍专柜,也出现了许多小型的男同女同出版社,书架上能见到女同侦探小说、女同浪漫小说、女同犯罪小说等等,这是以前完全没有的。快写完博士论文时,我就决定要试着写一本女同历史小说,这就是《轻舔丝绒》。

当然,写博士论文对我来说,是成为专业作家的一个很好的训练。通过论文写作,我变得很有纪律,习惯了一个人工作,做研究,并且把研究变成文字。

采访者:您的博士论文当然能给您的小说提供许多资料,但严谨学术研究的背景,是否会束缚您的想象力?

沃特斯:正相反呢。在我写博士论文的研究过程中,我发现男女同性恋的历史记载非常不同。关于男同性恋,历史资料中有不少记载,例如男同性恋聚集的地下场所或是俱乐部。因为男同性恋一直是非法的,所以,有案例记载、警察记录、口供、监狱记录等,例如王尔德一案就曾沸沸扬扬,所以,男同性恋的历史也就更为公开。但是,女同性恋从来没有被非法化,没有明文规定说女同是犯法的,历史上的记载非常之少。关于女性装扮成男性,有一些警察记录或是监狱记录,但并没有说她们为什么男装打扮。可能也因为女性的家庭生活往往不在公众的视线里,女性历史都在家门之后,女同的关系又与女性之间的友谊相交叉,变得更不可见。女同历史非常隐秘,要寻求其蛛丝马迹很不容易,这反而给我的创作提供了巨大的想象空间。

《轻舔丝绒》

采访者:所以,在《轻舔丝绒》中,我们读到许多女同俱乐部及聚会的场景,女扮男装也很常见,这里面的历史真实性有多少?

沃特斯:我真希望我所描写的都是真实的,可惜大多数都不是,是我想象出来的。书中维多利亚时代的伦敦,到处都是女同、女同俱乐部,热热闹闹的社团,互相嚼舌头,这些都是我的幻想。我有意识地把当时的女同生活描写得与历史时代相背离,这也是此书的乐趣所在。当然,我知道维多利亚时代有许多男同性恋的地下活动场所,书面记载有很多,那女同活动场所肯定也应该不少吧。

在《轻舔丝绒》之前,我从未写过小说,所以我很幼稚,也很无知。但是无知者无畏,所以我也很胆大。而且一开始我根本就没想到读者,这书是我写给我自己的。我当时二十九岁,我觉得我能够给自己一些时间,尝试写本小说,不成功也没什么大不了的。这本书也是唯一我自己重读过的书,我现在能看出来我写作技巧上的问题,有一些破绽,很明显是我的第一本书。如果现在重新修改的话,我可能会让故事情节更紧凑一些。但记忆中,整个《轻舔丝绒》的写作是个让人兴奋的过程,充满着乐趣。发现我自己竟然能写小说,这让我无比兴奋。所以,《轻舔丝绒》的整个基调是很积极向上的,它是很清纯、很阳光的一本书。

采访者:这本书您写了多长时间?很容易就找到出版社了吗?公众又是如何接受的?

沃特斯:这本书我写了一年半。现在我的每本书都要写三四年的时间,所以,当时写了十八个月真不算长。

那时候觉得找出版社花了很长时间,现在回想起来,应该还是蛮快的,只花了六个月。当时我对出版业一无所知,只知道要发给他们一个概况,三个样章,我的信也写得很糟糕。我把这些寄给企鹅出版社,还有其他几家专长是女性文学的小出版社。同时,我也试图寻找经纪人。找出版社没啥运气,但我很快找到了一位经纪人——朱迪思·默里(Judith Murray)。她也尝试了不少出版社,但都被拒绝,最后Virago同意出版。我非常高兴,因为Virago既是主流出版社,又擅长女性文学。一直到现在,他们还都是我的经纪人和出版社。

一开始的读者群也很小,第一版印数只有五千本。但书出得很漂亮,封面上有两个裸体女孩,所以我很快就有了女同读者群,不少书店有同性恋书籍专柜,他们会推荐我的书。当时我觉得这种反响也就到头了,我已经很满意,因为一开始我就没有多少野心。但是,2002年BBC改编的电视剧让这本书一下子风行起来,让我的书一下子进入了主流读者市场。

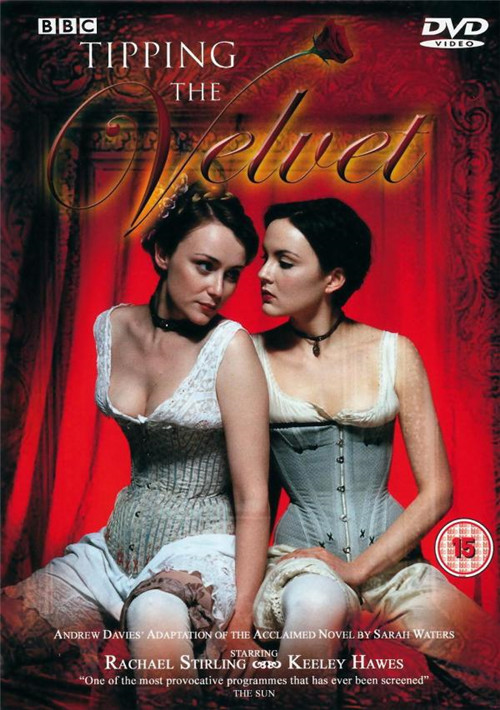

《南茜的情史》(《轻舔丝绒》)

采访者:我最近看了这部电视剧,应该说还是很大胆的。扮演那位被撂在一边的男生的,是刚出道的本尼迪克特·康伯巴奇。您参与电视剧的改编了吗?对它满意吗?

沃特斯:从创意上说,我没有参与。但编剧Andrew Davies非常好,他与我见了几面。我非常兴奋,有机会就去片场,与导演、演员见面,他们都对我很友好。对电视剧,我还是满意的。电视是对小说大众化、主流化的解释,里面的女主角很漂亮,比我笔下的人物要漂亮很多,但基本上对原作还是忠诚的,也抓住了小说中那种朝气蓬勃、积极向上的精神,对我来说,这种乐观阳光的主旨是最重要的。

在对性的处理上,电视剧确实比较大胆,这让我有些惊讶,但我很高兴他们保留了这些内容。电视剧中的性爱镜头不仅很性感,而且也很浪漫。那个年代,正是人们对同性恋的态度开始改变的时候,我们取得了伴侣资格,合法年龄也变成与异性恋一样。文化上,同性恋角色也进入主流的出版、电影、电视中,被主流媒体讨论。BBC的电视剧抓住了这样一个转变的时刻。

当然,电视剧对小说的销售帮助太大了,电视剧播出的时候,两个星期就卖出了六万本。2002年,《指匠》被橘子奖提名,第二年又被布克奖提名,对我来说是个高峰了。

采访者:人们常常说,第一本书都免不了有自传因素。当然《轻舔丝绒》里面的人物的故事肯定不是您自己的经历,但她们的心路历程,那种的青春、阳光和激情,是否与您对自己的性倾向的理解、您自己的爱情经历有关系?

沃特斯:许多人从小就知道自己的性倾向,我一直很懵懂。我一直觉得自己是异性恋,十几岁时还有过一个男朋友。但进了大学之后,我爱上了一个女孩,我们相爱了六年。开始两年,完全是秘密的,没人知道。所以,可以说我是通过爱情意识到自己是同性恋,也是通过爱情让家人朋友知道我是同性恋的,我的同性恋的经历是很积极、乐观、浪漫、让人兴奋的。所以,我想在书中写的同性恋的关系,也是很阳光的。虽然我也是经过了好几年才有勇气告诉父母我是女同,但我的同性恋经历没有痛苦和被压抑的因素,因为我意识得比较晚,我也从未觉得我的性倾向是不对的、是不健康的。

所以,可以说《轻舔丝绒》有我自己的心路历程,它写的是一个年轻的女子,发现自己的性倾向,爱,被爱,被拒绝,再爱,这是许多年轻人都会感同身受的共同经历。即便是在我后来比较伤感阴郁的书——如《灵契》《守夜》中,我的人物对她们的性倾向仍然很自信,没有人因为性倾向而内心挣扎煎熬。有时候,虽然她们生存在充满敌意的环境中——这确实是许多同性恋的生活经历——但我的人物对她们的性倾向总是有很积极、很自然的态度的。

二

《灵契》

采访者:《轻舔丝绒》出版于1998年,《灵契》出版于1999年,《指匠》出版于2002年,三本书所写的时间段都是维多利亚时代,有人喜欢称它们为“维多利亚三部曲”,它们之间有没有内在关系?

沃特斯:这三本书每本都是独立的,并不是严格意义上的三部曲,它们本身没有内在的关系。如果说联系,可能是第一本带出第二本,第二本带出第三本吧。

写完《轻舔丝绒》后,我对维多利亚时代的兴趣非但没有减弱,反而变得更强,特别是那种哥特式的神奇灵异的东西,那些巨大的维多利亚时代的机构,如监狱、疯人院。我就想写一本与维多利亚时代的现实更接近的作品,里面的人物仍然是女同,但她们是孤立的、孤独的。她们没有《轻舔丝绒》中我所臆造的可以互相依赖的社团,但这更可能是历史中她们真实的生活。同时,我也对魂灵世界感兴趣,下层的女性有招魂的本领。《灵契》与第一本书非常不同,它的基调是阴沉伤感的。

《灵契》完成后,我觉得还没有写过瘾。我的兴趣点转移了,我更感兴趣的是维多利亚时代的言情小说(sensation novel),这些小说都有着巨大的结构,一波三折、错综复杂的故事。这种言情小说的样式也很女性,里面总有很多女性角色。而且,与主流的严肃小说相比,言情小说不用一本正经,里面的女性可能充满诡计,很会算计,我喜欢这样的角色,于是就写了《指匠》。

这三本书的故事从年代上来说是一本比一本早,《轻舔丝绒》是十九世纪八九十年代,《灵契》是七十年代,《指匠》是五六十年代。可以说它们是属于我的“维多利亚时代”项目,但绝对不是严格意义上的三部曲。

《指匠》

采访者:《轻舔丝绒》中的女同俱乐部可能是您的创造,但是《灵契》中的监狱、《指匠》中的贼窝和疯人院,这些对历史环境的描写真实度有多少?您又是如何做研究的?

沃特斯:我之所以对维多利亚时期感兴趣,是因为许多现代概念是从那时开始的,例如性倾向、同性恋、异性恋。我在写博士论文时做的许多研究,对我的小说写作很有帮助。同时,我也阅读了许多当时的新闻报道和书籍文章,例如,当时的记者和社会学家亨利·梅休(Henry Mayhew)曾去街头采访过许多人,记录他们的生活,虽然他的记录往往诉诸中产阶级的视角。维多利亚时代的人对犯罪团体、贫民窟都特别感兴趣,狄更斯就曾做过许多研究。在1860年前后,精神病和疯人院也是很流行的话题,有许多私人疯人院,生意很好。会有医生收钱出假证明,说某某疯了,进了疯人院的人很难出来,需要两个医生的证明才能放出来。当时有不少把正常人送进了疯人院的记载,也有不少关于疯人院的小说,例如玛丽·伊丽莎白·布雷登(Mary Elizabeth Braddon)的《奥德利夫人的秘密》(Lady Audley' Secret)、查尔斯·里德(Charles Reade)的《现钞》(Hard Cash)、威尔基·柯林斯(Wilkie Collins)的《白衣女人》(The Woman in White),它们对《指匠》中关于疯人院的描述都很有帮助。

所以,小说中的街道、地址、疯人院里的情况都是比较准确的。但《指匠》是一本很疯狂的小说,它的情节和人物都大于生活,大于历史真实。这些人物很夸张,五花八门,有的很歇斯底里,就像一出大戏。但在讲故事的同时,我也想表达一些信息,例如女性的地位、阶级和阶层的关系、女性的权利及“无权利”等。

《指匠情挑》

采访者:《指匠》2005年被BBC改编成三个小时的电视剧,去年韩国导演朴赞郁将它改编成电影《小姐》,把整个故事移到二战前的韩国,而且电影的第三部和你的小说也很不同,您能谈谈对此的看法吗?

沃特斯:BBC的电视剧是对原书很忠诚的改编,是那种典型的、传统的、高质量的BBC产品,是我最喜欢的,里面也用了小说中的许多对话。朴赞郁的电影也非常棒,他用一种完全不同的语言,把这个故事放置到一个完全不同的环境中,效果非常好。《指匠》是关于英国的阶级和阶层,下层社会假装是上层社会,或反之,是角色的互换、空间的侵占、彼此的欺骗。《小姐》是关于韩国与日本的关系,占领和被占领,也有关系的互换,互相侵占彼此的空间,以及两者之间的模糊性。

电影的主人公是被男性结构控制着的女性,但电影的视角依然是男性的。当然,电影的视角一直是在转换的,故事的主角自己在创造镜头给观众看,也是让影片中的其他人物去看,造成一种曲解和误解。整部电影视觉上相当漂亮。

我想知道别人如何改编我的作品,那是他们的艺术再创造,我很愿意支持他们,但我对这种再创造完全没有责任。特别电影的最后三分之一,完全脱离我的书,让我可以尽情放松地去享受。导演曾经把剧本的两个稿本发给我看,不是要我有什么投入,只是告诉我他的进展及想法,让我感到倍受尊重。

采访者:您有没有读过相传是王尔德的小说《欲海无边》(Teleny)?它对您有没有影响?

沃特斯:我读过这篇小说,到底是不是王尔德写的,很有争议,但肯定是男同性恋作家写的男同性恋的地下生活。此书可以说是较早的一部同性恋情色小说。维多利亚时代给人的印象都是正襟危坐,不苟言笑,更不会谈性,其实,当时有很多地下情色作品。

情色也是《指匠》中的重要内容。收集情色书的叔叔是有历史原型依据的,那是一位名叫亨利·斯宾塞·阿什比(Henry Spencer Ashbee)的情色书收藏家,他一辈子研究情色书,孜孜不倦地编辑了三卷目录。莫德朗读的那些段落也都确有其书。这些情色书中,会有女同的内容,因为两个女人的性爱一直是男人的性幻想,所以,男性写的情色书中,会有不少女同的描写。但这些都是男人写的,给男人看的。我就想,如果把这些描述从情色书中拿出来,取消男性的视角,故事又会怎么样?这是我想在《指匠》中探讨的。

《小姐》

采访者:《指匠》中,莫德也与情色作品有一种复杂的关系,她从小就被叔叔禁锢在情色的空间里,她应该对情色痛恨入骨,但是她自己最后成了情色书作家,您为什么会让她这样反宾为主?

沃特斯:我们通常认为,情色作品是为男人服务的,是完全与女权背离的。但我一直感兴趣并想研究的是,情色是否能给予女性什么?它们对女权究竟有没有意义?一位女权作家是否能写情色作品,又能写出怎样的情色作品?当然,这个问题我在书中没有回答,我们不知道莫德写出来的究竟是怎样的情色作品,但我希望她能用一种新的视角来写情色。她确实一直被禁锢在情色世界里,她逃离出来后,又主动回到那个世界并成为情色作家,因为她不是牺牲品,她是胜利者。她的情色视角肯定是女性的、女权的。

书中的两位女主角貌似都是他人棋盘上的棋子,被别人算计,但最后她们都把棋盘反转了。而且,她们都是复杂的人物,做了许多坏事,互相伤害,她们都不可信。这本书读起来好像很夸大其词,但维多利亚时代言情小说就是这样。《指匠》也是为了追求那种小说的真实感,那种盘根错节的复杂性。

三

采访者:您下面的三本书——《守夜》《小小陌生人》《房客》——都进入了二十世纪,但没一直走到今天,而是停留在二战前后,为什么?

沃特斯:写完三本维多利亚小说之后,我终于觉得够了,虽然对我来说,继续写维多利亚时代的故事会很容易,但我觉得换一个年代。我不想走到维多利亚时代之前,因为之前,现代感完全没有了,那将是完全不同的另一种历史小说了。我知道我必须进入二十世纪,《守夜》是从第二次世界大战到战后,《小小陌生人》是1947年的故事,《房客》是1920年代的故事。

为什么我会选择二战前后,因为我对女性在二战中的经历很感兴趣。战争打破了日常生活,男人都上前线了,反而会给女性带来一种兴奋感和机会,特别是年轻女子。而且,也是在二战前后,同性恋的生活也在改变,他们开始走出阴影,能让人看见,但也变得更危险。

进入二十世纪对我来说是一个有趣的挑战,因为这是一个很大的变动,整个社会风景线、氛围感觉都完全不同。我舍弃了维多利亚小说中所用的那种浓墨重彩,那种大于生活的夸张,我刻意地对自己的笔墨有所控制。我读了许多四十年代的小说:格雷汉姆·格林、伊丽莎白·鲍恩(Elizabeth Bowen)等等。我也对二战时的伦敦进行了大量的研究。大轰炸中的伦敦人怎么感觉,如何生活。《守夜》的写作对我来说真是挑战,很不容易,它依然是关于性别、性倾向,我摸索了许久才找到小说的支点,最后的结果我还是很满意的。

《守夜》

采访者:进入二十世纪后,您也写了一本与同性恋无关的书,那就是《小小陌生人》。您是不是有意识地没去碰女同的内容?

沃特斯:我一直感兴趣的有两种题材:一种是女同故事,另一种是哥特式故事。《灵契》中就有超自然的内容,《小小陌生人》完全是我哥特式的一面,它是一个鬼屋的故事,涉及的是恐怖、超自然、巫术、黑暗的东西和无法解释的现象。另外,二战之后,英国过去的阶级结构开始解体,我也想研究这方面的问题。所以,从一开始我就知道,《小小陌生人》肯定不是一个同性恋的故事。

我并不是有意识地不去写同性恋的故事。我当时确实想到:我的这部书与同性恋没有关系,不知道那些喜欢我的读者会怎么想。可能对我的一些女同粉丝来说,这是一个问题,她们会有些失望。

《房客》依据的是一个真实的谋杀案,一个异性恋的三角情杀案。当时读到这个案子,我就想如果是同性恋情杀会怎么样,人物关系又会如何。这本书也是一个爱情故事,一个正儿八经的爱情故事。这本书我写得很累,因为里面有很多激情、恐惧、危险,但我很喜欢这本书。写完《房客》后,我感觉我可能也会将女同小说告一段落。

《小小陌生人》

采访者:您目前正在写的作品是哪个年代的?您有没有想过写过当代的作品?

沃特斯:目前这本书的时间段是上世纪五十年代,它也不是同性恋的故事,而是一个哥特式的故事。我没有想过要写当代的故事,但谁知道呢?我写《小小陌生人》时,觉得太喜欢写鬼故事了,我想过是否会写一个当代的鬼故事,那会是一个有趣的挑战,我可能以此进入当代社会。

关于未来写作的题材,真的很难说,我可能不会再写女同故事,但我对女性之间的友情依然很感兴趣。友情在我们的生活里太重要了,但是写的人不多。

采访者:您有几种身份:历史小说家、女权主义作家、女同作家。这几种头衔中,哪个对您最重要?

沃特斯:肯定是历史小说家,我的小说首先是历史小说,我希望能够重现或抓住历史中的某一时刻、某个故事。特别是当我把故事移到二十世纪后,我希望我的小说能把握英国社会历史的变迁、家庭生活的变化,从小处着眼,体现社会的细枝末节。当然,妇女、同性恋的地位及生活、阶级和阶层的关系:这些都是相互关联着的,仍是我最感兴趣的。

您在写作时,是先有一个故事,再有人物,还是先有人物,再有故事?

沃特斯:最先让我感兴趣的是某个年代,以及这个年代的问题,然后我再去找能够代表那个时代、反映时代脉搏的故事和人物。历史小说中的人物必须属于那个时代,你不能把现代的人物硬塞进那个时代里去。历史小说不是化妆舞会,不是戴个面具就可以了,必须找到属于那个历史时段的心态。《轻舔丝绒》可能不是这样,因为那是一本幻想小说。那之后的五本书,我都想就那个时代说些什么,反映那个时代的信息。

采访者:除了长篇小说外,您有没有想过写短篇小说呢?

沃特斯:从来没有。对我来说,短篇小说和长篇小说完全不同,是完全不同的写作技巧。我从来没有尝试过写短篇,我也不经常读短篇小说。长篇有很多扩展的空间,而短篇,每个字都得有理由存在。我不是一个很精炼的作家,所以短篇小说不合适我。

采访者:除了小说外,您也曾与克里斯多夫·格林(Christopher Green)一起创作了舞台剧《冰冻的尖叫》(The Frozen Scream),您以后还会继续戏剧创作吗?

沃特斯:昨天我刚与克里斯多夫见过面,那出戏是一个实验性的、全身心投入的舞台体验。我写完《房客》后,非常疲劳,想休息一段时间。他问我是否愿意与他合作。我从没与人合作过,因为写小说是孤独的工作,所以我就答应了。这也是与他,与演员、舞台设计、音响效果等许多人的合作。很有意思,有些方面是成功的,也有许多环节不成功,有许多差错。那个剧之后,我就觉得我该回到小说上了。我不知道以后是否会再写剧本,我是一个完美主义者,更喜欢一个人工作。从内心来说,我是一个小说家,写小说是最能让我兴奋的事情。

《冰冻的尖叫》剧照

采访者:您的小说非常有镜头感,你写作的时候,是不是首先在脑海里有一个镜头,有一个画面,然后才落笔成文字?

沃特斯:谢谢你对我小说的这种体会。是的,经常在下笔之前,我的脑海中会先看到这个场景,可能我从小就喜欢看电视,也曾看过许多电视的缘故。这点我和很多作家的体验很不同,例如伍尔夫,你能感觉到她的作品就是文字流动出来的。我很喜欢的作家如达夫妮·杜穆里埃( Daphne du Maurie)、派翠西亚·海史密斯(Patricia Highsmith),她们的小说也都很有镜头感,所以希区柯克会把她们的小说改编成电影。

采访者:除了前面提到的这两位外,您喜欢的作家还有哪些?

沃特斯:我最喜欢的作家要算安吉拉·卡特(Angela Carter),她也是对我影响很大的作家,我还会经常读她的作品。女权、性、阶级、历史都是她的话题,她的作品是如此充满了能量。还有艾瑞斯·默多克(Iris Murdoch),她是一位非常智性的、很有知识分子气的作家,非常会讲故事,虽然我的书与她的书非常不同。还有前面提到的杜穆里埃和海史密斯,喜欢她们也是因为她们讲故事、创造氛围的能力,有一种精灵古怪的特点。当代作家中,我喜欢石黑一雄。他真是一位天才,笔下都是非常有控制的、不善表达的人物,但在控制的表面下充满了激情。还有阿特伍德(Margaret Atwood)、托宾(Colm Tóibín)。现在我在读伊丽莎白·斯特劳特(Elizabeth Strout),她非常会描写家庭的日常生活,听上去很平淡,但也都是充满了激情和曲里拐弯的故事。

采访者:如何描述您的写作习惯?

沃特斯:我像上班一样,周一到周五,每天都写,从早上九点到下午三四点。每天至少写五六个小时。其他时间和周末我会阅读其他书,做研究。我完全用电脑写作,我的字很难看。

《房客》

四

这次中文版的三位译者都是您的粉丝、研究者、出色的英语译者,也都是平权运动的支持者。请对她们说些什么吧。

沃特斯:非常感谢她们翻译了我的作品,让我的书能在中国出版。我感兴趣的是什么样的读者会喜欢我的作品,人们会如何看我的作品。

采访您之前我问过世纪文景的朋友,他们说选择您书的最主要的原因是因为您很会讲故事,您的书很好看。

沃特斯:如果这是出版社选择出版我的书的原因,那对我来说就很完美了。我希望读者喜欢我的故事,我也希望书中的政治信息和政治能量能够被读者感受到。我希望我的作品是积极的、充满同理心的,同时,也希望它们是扣人心弦的好故事。

采访者:许多同权支持者都把您作为他们的偶像,如何看待您的书给他们的启发和力量?

沃特斯:虽然年轻时为了同性恋的权利我也上街游行过,但现在我就是坐在家里写书,算不上活动分子。但我知道,把女同的生活描写得很积极、很阳光,这本身就是比较有政治性的选择。所以,我还是作出些贡献的吧。有许多《轻舔丝绒》的读者会写信给我,感谢我的书对她们的帮助,说此书说给了她们灵感及勇气。有些来信很让我感动,也说明了文学的力量。我年轻时读了爱丽丝·沃克(Alice Walker)的《紫色》、阿特伍德的《侍女》,以及安吉拉卡特的作品,这些书都充满能量,都曾给我极大的震撼和影响。我希望我的某些书对年轻人来说,也能有一定程度的影响力。

采访者:现在更热门的话题是跨性别者,是性别的流动性、不确定性,也有年轻人拒绝接受性别的定义,填表时拒绝在“男性”或“女性”的选择上打钩。对“流性人”等说法,您怎么看?

沃特斯:性倾向、性别,一直都是不断进步的概念。我们能越早走出性别的束缚就越好。现在的年轻人经常毫无顾虑地谈论“中性”“性别流动”“性别不确定”,我真有些嫉妒他们。在我二十来岁的时候,这样公开的讨论只能在科幻小说里看到。我记得读过一本女同的科幻小说,里面写了一个超越性别的世界,当时如同天方夜谭。当然,这些对话只是在世界的某一部分进行着,我们在这里能有这样的讨论,这么进步,但是在世界的另一边,越来越多的女性必须用头巾遮住脸面,世界反而在退步。

(编辑:王怡婷)